Bitcoin Pizza Day 的快思慢想

又來到 5 月 22 日,一年一度的 Bitcoin Pizza Day。

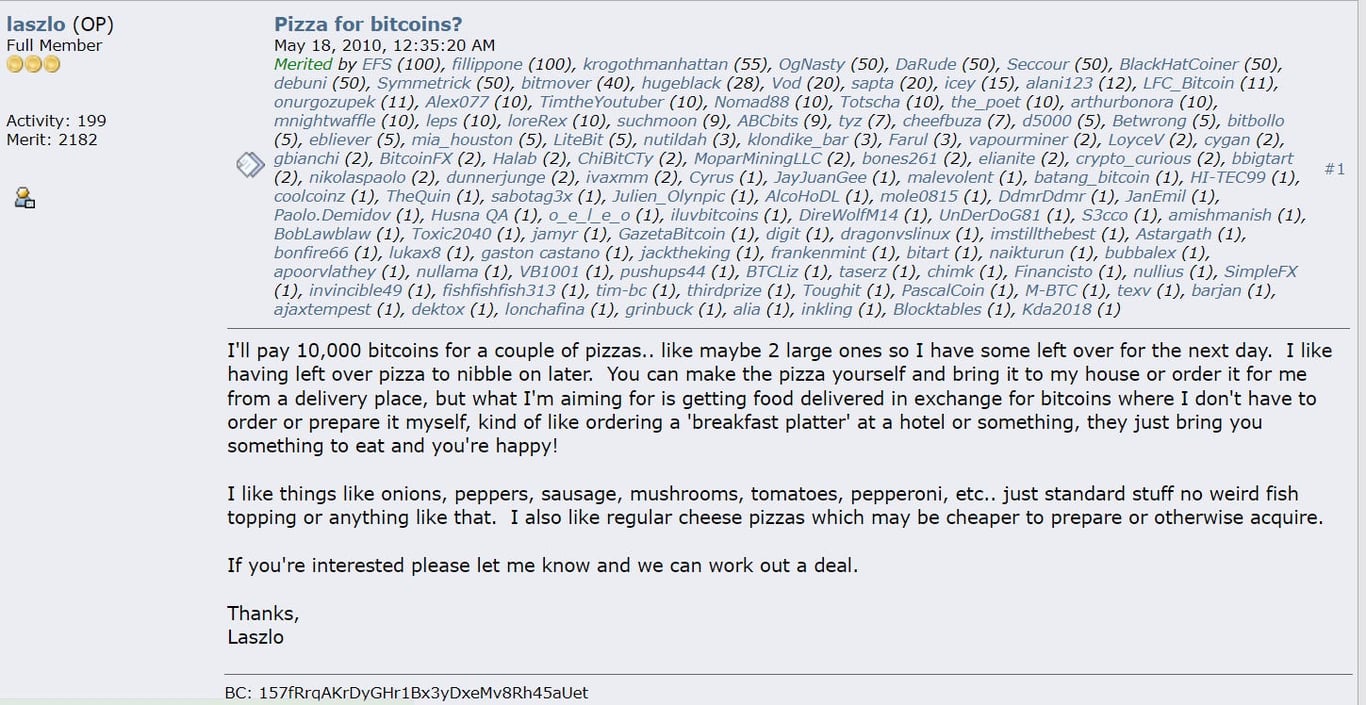

14 年前,程序員 Laszlo Hanyecz 以 10,000 BTC,購買約值 40 鎂的兩塊 pizza。這個故事連很多不關心密碼貨幣的人都聽過,每年傳媒都會環保地循環再用,按比特幣最新價格換算一下 10,000 BTC 兌換多少美元,相當於每塊 pizza 多少鎂,更新兩筆數字,就成一則吸睛的「新」聞了。

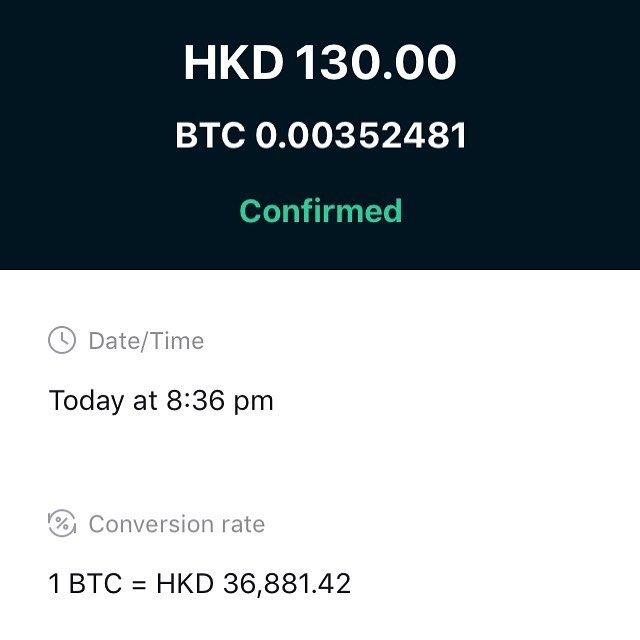

單筆交易 gas fee 0.99 BTC

雖然不至於那麼極端,類似 Bitcoin Pizza Day 的事情也在我身上多次上演。其中一次發生於 2019.04.02,我在宜家傢俬吃晚飯並以比特幣支付 130 港元,剛好當天幣價飆升兩成至 4,728 鎂,我「只是」付了 0.00352481 BTC。以現時幣價算,那頓飯吃掉我 1,926 港元,是我人生中最貴的晚餐。

Bitcoin Pizza Day 也好,我的個人經歷也好,媒體報道最常用的視角是「呵呵,用那麼多錢吃頓飯/買兩塊薄餅太好笑了,當時好應該以美元支付,把比特幣存起來嘛。」這是人之常情,但也是最沒營養,最學不乖的評價。

請想想,我拿 0.00352481 BTC 吃飯,是因為我手上剛好有些比特幣零錢,我想要花掉清零麼?至於 Hanyecz,一個 2010 年已經那麼懂比特幣,可以輕鬆掏 10,000 BTC 買兩塊薄餅的人,難道只會持有 10,000 BTC 嗎?

顯然都不是。會以比特幣消費,首先是因為手頭有比特幣的餘裕,別的不說,單是 Hanyecz 轉賬 10,000 BTC 的 gas fee,就高達 0.99 BTC;在《60 分鐘》的訪問中他更表示,Bitcoin Pizza Day 後還多次以比特幣購買 pizza 及其他東西,共約花了 100,000 BTC。退一步說好了,即使他近乎「all in」,忽發奇想一次過花掉手頭 99% 比特幣買 pizza,也就是說,交易後他還持有超過 100 BTC。我不敢說這持幣量一定比你多,至少我是望塵莫及,要是還沒存到 100 BTC,我可不好意思嘲笑 Hanyecz。

大眾媒體把 Bitcoin Pizza Day 包裝成有人「很傻很天真地消費」的故事,最大的毛病在於把單一交易無限放大,忽略了資產配置是個整體,每個人每一天都處理多宗交易,每一筆交易都是資產配置總體決策的一小步。

Alice、Bob 和 Carol 的 3 種決策

以下有請 Alice、Bob 和 Carol 等老朋友出場,模擬現實生活中資產調配的決策過程。

為方便計算,我們假設比特幣現價 60,000 鎂,而 4 年後將兌 100,000 鎂。我深信這是很保守的估算,但如果你認為我過份樂觀,那沒辦法,唯有 4 年後重讀這篇文章,再放回當時的實際數字檢驗。另外為方便比較,假設今天 Alice 和 Bob 等每人均擁有等值 600,000 鎂資產,而每年需要花費 60,000 鎂生活。

先來看美元本位的 Alice。自從美國 SEC 批准比特幣現貨 ETF 上架,Alice 對比特幣產生興趣,於是把 10% 資金轉換成比特幣,手持 540,000 鎂 + 1 BTC。Alice 日常使用美元消費,到 2028 年,共花掉 60,000 x 4 = 240,000 鎂,手上資產還有 300,000 鎂 + 1 BTC,即 400,000 鎂或 4 BTC。

另一邊廂,比特幣本位的 Bob 以 10 BTC 持有等值 600,000 鎂的資產。既然持有的全是比特幣,而絕大部份商家只收美元,Bob 總是比特幣兌換成美元用作消費。往後幾年,比特幣價格起起跌跌,有時低於 60,000 鎂,也有些時候高於 60,000 鎂,拉上補下,4 年間 Bob 花掉 4 BTC 生活。到 2028 年,Bob 持有 6 BTC,值 600,000 鎂,從美元的角度,好像 4 年沒花過錢。

至於 Carol、Dave 和 Eve 等則是比特幣的旁觀者,主張「不投資」。2028 年,他們的話題圍繞 2026 年比特幣熊市,幣價一度跌至 25,000 鎂,當天 Bob 花掉 0.001 BTC 吃 25 鎂的晚飯,相等於 2028 年的 100 鎂。

以上例子固然十分粗疏,也沒考慮美元的存款利息,但並不是重點,我亦不是主張讀者像 Bob 那樣 all in 比特幣,而是想說明存甚麼資產對,花哪種資產笨,不該抽出最極端的一筆交易以放大鏡觀看,而是得拉長時間線,看整個資產調配策略。

除非你完全不消費,否則每天都得決定該用甚麼資產支付生活所需,每天都是「Bitcoin Pizza Day」。你以為全部都以美元支付,就不怕成為苦主?請想深一層,如果那是因為你的閒置資產全部都是美元,那代表你跟買 pizza 那一刻的 Hanyecz 一樣,在美元和比特幣之間,放棄持續增值的,而選擇了持續貶值的。換言之,你正正就是 Bitcoin Pizza Day 苦主,只是你沒意識到。

慢想儲蓄,快思消費

2002 年諾貝爾獎經濟學獎得主,剛於 3 月 24 日去世的 Daniel Kahneman 在著作 Thinking, Fast and Slow(中譯《快思慢想》)提出,我們平時決策大部分依靠直覺,以省力的 system 1 作「快思」,偶爾才會煞有介事召喚出符合理性但消耗腦力的 system 2 作「慢想」。類似的框架,正好套用在儲蓄和消費。

多數人月薪工作,大概一個月才需要考慮一次把剩餘資產投放到哪裏,或是「不投資」,工資用哪種資產發放就直接存起來,對大部分人來說就是法幣;相反,一般人每天多次消費,理論上每天要多番決定以甚麼資產支付。現實上,相信沒有人每次消費前都深思熟慮以甚麼資產支付,而只會單憑直覺「快思」,鎖定一種資產,應用在所有消費;相反,以甚麼資產儲蓄只是偶爾為之,值得也應該「慢想」,考慮清楚再作決定。

把快思慢想的框架套用到 Alice 和 Bob 的資產調配決策,會發現實際情況其實是這樣:

美元本位的 Alice「慢想」主要以美元儲蓄,買入小量比特幣,日常生活「快思」以美元支付,因此不會產生很虧的單筆比特幣消費;

比特幣本位的 Bob「慢想」all in 比特幣,日常生活「快思」以比特幣支付,結果部分以比特幣支付的消費,一段時間後回看顯得大錯特錯。

然而,Bob 即使多次「錯誤地」選用比特幣消費,卻因為做對了最關鍵的決策——以比特幣存起剩餘資產,長線而言資產值遠遠勝過 Alice。持有美元為主的 Alice、持有比特幣為主的 Bob,還有每年 Bitcoin Pizza Day 吃一次花生的大眾,哪一種更理性?你又是哪一種?

Bitcoin Pizza Day 不只是 Hanyecz 的私事,我們都是當中的主角,因為 2010.05.22,在比特幣與美元之間,每個人都選擇了後者。Bitcoin Pizza day 也不只是每年的 5 月 22 日,而是每天都在世界各地上映,每天當我們有 40 鎂閒置資產沒有兌換成 Bitcoin,我們都是當天的主角。

Original link: chungkin Express

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐