黑人流行文化中的“黑人”是什么意思?

黑人流行文化中的“黑人”是什么意思?

WHAT IS THIS "BLACK" IN BLACK POPULAR CULTURE

作者:斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)

译者:陈*钢

原文来源:Social JusticeVol. 20, Nos. 1–2: 104-114. 本文初版收录于Black Popular Culture, Gina Dent (ed.), Seattle: Bay Press, 1992.

由于篇幅限制,译文有所删改,原文末尾的参考文献也已省略。

我先问这样一个问题:什么时刻会提出关于黑人流行文化的问题?这些时刻总是相互关联。尽管这些时刻总在我们提出同一个问题时表现出相似性和连续性,但它们又各自具有历史的特殊性。它们从来不是同一个时刻。相似性与差异性分别是什么的问题,不仅使那些时刻变得特殊,也让这个问题变得特殊。因此,文化政治的策略试图干预流行文化,干预文化理论的形式和风格。

在《差异的新文化政治》(TheNew Cultural Politics of Difference)中,康奈尔·韦斯特(CornelWest)给出了一种关于这一时刻的谱系。这个谱系简明扼要而富有洞察力。从某种程度上说,我曾在另一篇著名的文章中试图勾勒类似于他的谱系。这一谱系有效地将这一时刻投射到美国的语境中,并与它所涉及的认知哲学和知识哲学的传统联系起来。

号主注:霍尔提到他的“另一篇文章”指Hall, Stuart (1988). “New Ethnicities.” Kobena Mercer (ed.), Black Film/British Cinema, ICA Document 7. London: Institute of Contemporary Arts.

康奈尔认为,关于该时刻的谱系有三个重要的坐标。

第一个坐标是作为普遍文化主体和“文化”本身(阿多诺称为最后庇护所)的欧洲上层文化的错位。至少我们知道,这种文化的敌人是谁(如“野蛮人”)。

第二个坐标是超级大国美国的出现,美国也因此成为全球文化生产和流通的中心。在文化的定义中,这种出现既是错位,也是霸权的转变——一种从上层文化向美国主流大众文化转变的运动,即以大众为接受者、以图像为媒介的技术形态。

第三个坐标是第三世界的去殖民化。从文化上看,这标志着对去殖民化的感受能力出现了。在弗朗兹·法农(FrantzFanon)那里,这是民权运动和黑人斗争对黑人离散者的思想的非殖民化影响。

我要把一些条件添加到这个谱系中,使现在的时刻变得独特,以便问那个关于黑人流行文化的问题。

首先,我要提醒你从欧洲到美国的转变所具有的模糊性,因为它涉及到美国和欧洲的上层文化的矛盾关系,以及美国及其自身内部族裔等级关系的模糊性。直到现在,西欧都没有任何族裔。或者说,没有任何被“承认”(recognize)的族裔。但美国一直以来都有众多族裔,因此族裔等级制度的建构一直决定了它的文化政治。

当然了,沉默和不被认可的美国流行文化现实一直是这种建构内部的一部分,但不管是否被禁止,它都属于美国黑人流行文化传统。站在美国以外的立场看,美国主流大众文化总是涉及某些传统,而这些传统能且只能归因于黑人的文化传统。

第二个条件涉及正在进行的文化全球化时代的性质。我讨厌“全球后现代”这个词,它是空洞的、滑动的能指,它可以指向任何你喜欢的东西。还有,黑人也同样模糊不清地被放置在后现代主义的关系中,就好像他们和高度的现代性有什么关系似的。只有在曼哈顿和伦敦,而不是加尔各答,才能真正体验到后现代的民族美食。后现代主义仍然发展为一种极不均匀的现象。在这一现象中,高度现代性的旧中心/边缘不断被重新商榷。

然而,不可能完全拒绝“全球后现代主义”,因为它记录了我称之为主流文化的某些风格的转变。即使后现代主义不意味着一个新的文化时代,而它仅仅是街道上的现代主义,其本身代表着文化的重要转变,即向流行文化的大众实践、日常实践、本土叙事的转变,旧的等级制度和宏大的叙事走向了衰落。这种衰落或流离失所开辟出新的争论空间,影响着大众文化和上层文化关系的重大转变,从而给我们提供了对流行文化领域进行战略性干预的重要机会。

第三,我们必须牢记后现代主义对差异性深刻而矛盾的迷恋——性别差异、文化差异、种族差异,尤其是族裔差异。全球后现代主义最爱的莫过于某种确定的差异性:一种民族格调、一种异域情调。正如我们在英国所说的“(另)一种”,它在大英帝国既具有性别内涵也有族裔内涵。

米歇尔·华莱士(Michele Wallace)是对的,她在具有开创性的文章《现代主义、后现代主义及美国黑人文化中的视觉问题》(Modernism, Postmodernism, and the Problem of the Visual in Afro-American Culture)中,质问再度出现的差异性增殖和一种明确的全球后现代难道不是现代主义玩过的游戏,那时现代主义曾用原始主义(primitivism)来玩这个游戏。

她还质问,西方对黑人男性和其他族裔女性身体的迷恋难道不是一次次地成功了?比如,贝纳通服饰(Benetton)男模的脸呈现出一种没有任何形式改变的差异性。

华莱士引用了哈尔·福斯特(Hal Foster)的论述:“原始主义是一个现代问题,是文化认同中的一种危机。”——原始主义的现代主义建构,对原始差异物的识别和否拒。这不仅是一种压抑,延宕在我们的政治无意识之中,而且原始主义的回归在政治隐蔽之时变得不可思议。由现代主义操纵的原始主义的断裂成为另一桩后现代事件。这种操纵在不同的差异性中都是显而易见的,它标志着在全球后现代主义的核心,族裔的暧昧性如何表现出来。但不能仅此而已,因为我们不能忘记文化生活。尤其在我们生活于西方世界的一生中,只能通过边缘的表达来做出改变。

虽然文化中的边缘性仍代表着更广泛的主流的周边,但从未出现过像现在这样有生产力的空间。它不仅在空间主导范围内呈开放态势,而且还能占据空间的外部。它也是差异的文化政治、不同的斗争、新身份的产生、政治和文化舞台上新主题的结果。边缘性不仅适用于种族,也适用于其它被边缘化的族裔,以及围绕女权主义和同性恋运动展开的性别政治。这是一种新文化政治的结果。当然,我们尚不能把唾手可得的胜利和我们自己永恒的边缘化故事平衡起来。

我们谈论有关文化霸权的斗争,它们在大众文化中的地位和其它地方一样高。高雅和通俗的差异性在全球后现代主义中被逐步取代。文化霸权绝非纯粹的胜利或统治,它从来不是一种零和文化游戏。在文化的关系中,权力的平衡总待转移。有一种“什么都别改变,制度总会获胜”的态度,而我把这种态度理解为一种犬儒的保护壳。我很遗憾地认为,美国文化评论家经常带着这副躯壳,这阻止了他们发展自己的文化策略,也阻止了差异的创造。就好像说,为了保护自己不受偶然的牵连,必须假装自己能看穿一切,过去和现在都是这样。

现如今,文化策略可以有所作为,这正是我的兴趣所在——它们可以创造差异性并且改变权力的布局。我承认,“赢得”的差异空间很少,而且离我们很远,并被非常谨慎地监管和规范。我相信它们很有限。当差异的边界和越界行为被钝化为展示奇观时,就要付出代价。这种称法仅仅反映了文化政治的特殊模式,而我们仍把这种模式与零和游戏紧密联系在一起——我们的模式取代了他们的模式,我们的身份取代了他们的身份。葛兰西所谓文化是一场一劳永逸的“战争演习”,而事实上,唯一值得玩的游戏就是争夺文化战争地位的游戏。

为了避免你认为我对意志的乐观主义已经完全超越了我对知识的悲观主义,我需要在这一时刻加入第四个要素。如果全球后现代主义代表着一种模棱两可的开放状态,对差异化和边缘产生一种经由西方叙事的确定影响,那么它与文化政治的中心地带——对差异的抵制——就相互匹配了。它试图恢复西方文明的经典,对多元文化主义采取直接和间接的攻击,回归历史、语言和文学的宏大叙事(民族认同和民族文化的三大支柱),捍卫民族的绝对主义,造成一种撒切尔和里根时代的文化上的种族主义,建立新的仇外情绪堡垒。部分问题在于,我们已经忘记大众文化空间是怎么一番模样。黑人的流行文化也不能幸免,这倒不是恶意的,但这是历史的。因此,我们有必要解构这种流行文化。对于它所包含的内容,我们不可能再重复那天真的观点。

因为“流行”二字,流行文化带着自信的光环。在某种意义上,流行文化总有它的经验、快乐、记忆、人民的传统作为基石。它与本土的希望、期冀、悲剧和普罗百姓惯常的日常实践与经验的图景紧密相连。因此,它与巴赫金所说的“庸俗”——通俗的、非正式的、底层的、怪诞的东西联系在一起。这也是精英文化或高雅文化与之抗衡的原因,因为它是替代性传统的场所。这也是主流传统对流行文化抱有深深怀疑的原因,他们担心自己即将被巴赫金所称的“狂欢”取代。

在高雅与低俗之间的文化映射已经被彼得·斯塔利布拉斯(Peter Stallybrass)和艾伦·怀特(Allon White)在《越界的政治学和诗学》(The Politics and Poetics of Transgression)中描绘为四个具有象征意义的领域。他们谈到,高级与低级的对照中存在的这种心理形式,既在人类身体中,也在空间中,还在社会秩序中。事实上,他们把高雅/低俗的区别作为一种符合基本机制、具有基础意义的排序来讨论。

关键点在于不同美学寓意和社会审美的秩序以及文化的秩序开启了文化的权力游戏。这就是葛兰西对文化霸权如何形成、失败和挣扎富于认识的原因,基于此他提出了所谓“民族国家大众”的战略的重要性。“流行”在流行文化中扮演的角色是修复流行形式的“本真性”(authenticity)。它根植于大众群体经验,允许我们把它视为一种特殊的从属于社会生活的现象,社会生活又抗拒他们持续成为底层或边缘外部的状态。

然而,随着流行文化在历史上成为全球文化的主导形式,它同时也成为一种场景,一个权力与资本的回路。这是一种同质化的空间,刻板印象和公式化无情地处理着进入该网络的材料和经验——在那里,对叙事和陈述的控制传递到建制派文化官僚机构手中,没有杂音。流行文化根植于大众的经验,两者却被同时征用了。我想说,这是必然的,无法避免。黑人流行文化也是如此。像现代世界的所有流行文化一样,黑人流行文化必然是相互矛盾的,这并不归咎于我们不充分的文化斗争。

根据定义,黑人流行文化是一个矛盾的空间。它是一个策略论争的场所。但是,它绝不能用简单的二元对立的术语来化约或阐释,如高级和低级、抵抗与收编、真实与不真实、经验与规范、对立与同化。黑人流行文化总能在流行文化中赢取一定的地位,但没有任何一种斗争能够抓住流行文化本身。为什么会这样呢?这对于干预文化政治的策略有什么影响?它如何改变黑人文化批评的基础?

然而,黑人、黑人族群和黑人传统在流行文化中的表现是畸形、收编和不真实的。在流行文化所描绘的人物或节目中,我们也能在黑人的经历上发现类似特征。表现性、音乐性、口头能力……黑人大众文化在音乐词汇的隐喻性用法中显露出来,内含混合和矛盾的模式,甚至有一些主流流行文化元素。这里有很多关于文化传播和继承的问题,有很多非洲起源与不可逆转的离散之间复杂关系的问题,还有一些我无法涉及的问题。但是,我确信黑人流行文化节目是我们唯一的表演空间,因为我们被排除在了主流文化之外。我至少从两个方面来定义这件事:首先,黑人流行文化部分取决于黑人文化的传承;但是,他们也由离散条件决定。欧洲的意识形态、文化和制度选择性地合并和重塑了黑人流行文化,这也是康奈尔·韦斯特(CornelWest)所谈论的——身体修辞风格化、占领外部社会空间的形式、表达方式、发型、步调、站立和交谈方式,以及建构和维持友谊与族群的手段。

黑人流行文化也许比你想象的更具颠覆性。从民俗学角度说,黑人大众文化严格意义上没有任何纯粹形式可言。这些形式总是跨界文化参与、多种文化传统交汇、主/次立场商榷、重新编解码和批判性意义的产物。这些形式都不纯粹,从某种程度上说,都是基于民间风格杂交的产物。因此,他们必须始终被听到,要恢复失去的对话,为新音乐的创作提供线索。他们不是我们到头来能够赖以生存的某种纯粹东西的回归。我们不得不承认,科贝纳·梅瑟(KobenaMercer)所谓的离散美学的必要性属于现代。

因此,黑人流行文化在定义上是矛盾的。在“黑人流行文化”这一术语中,“黑人”的所指有被收编或排除的双重威胁。“黑人”代表黑人族群,在那里保留着黑人传统、黑人斗争(即在离散地的历史经验)和黑人美学,还有黑人反对派。在这里,黑人流行文化重新回到我们之前的定义,“好”的黑人流行文化可以通过本真性的检验,即对黑人经验和黑人表现力的借鉴。我感觉,从历史上看,没有什么办法可以干预主流大众文化的主导地位,以企图在那里获得一些空间。斯皮瓦克所说的策略性本质主义(strategic essentialism)是一个必要的时刻吗?我们是否会从那一刻继续下去?

这一时刻本质化了几种感官的差异。它把差异视为“他们的传统和我们的传统”,这不是一种定位的方式,而是一种相互排斥、自我、自给自足的方式。因此,我们无法把握离散者审美所需的对话策略和混合形式。超越这种本质主义的运动和文化政治的审美或批判性策略是一回事。我们被带入一种新的文化地位,被卷入一种不同的逻辑。保罗·吉尔罗伊(Paul Gilroy)认为,在这个历史时刻,离散在英国的黑人必须拒绝二元对立的“黑人‘或’英国人”。他们必须拒绝,因为这个“或”仍然是斗争的焦点(二元对立中的A“或”B),而斗争的目的是必须用潜在的“和”取代“或”。他们可以是黑人“和”英国人。

本质化的时刻是薄弱的,因为它将差异性同化或去历史化了,误解了什么属于历史和文化,什么属于自然、生物和遗传。当“黑人”的能指从历史、文化和政治的嵌套中解脱出来时,就进入了一个生物学构成的种族范畴。我们通过一种倒置,来高估解构的种族主义根基。此外,我们思考历史类别范畴(如自然性别和社会性别)时,总会发生这样的情况。我们在历史之外,我们在变化之外,我们在政治干预之外修改了这个能指。而且一旦固定下来,我们就试图用“黑人”本身来为我们的政治进步性做担保,就好像我们除了“黑人”什么都没有似的。对此,我很遗憾地说,“丛林热”(junglefever)似乎可以从种族范畴转化政治,以保证文化文本的政治化,并衡量政治路线的偏差。

而且,我们倾向于尊重经验本身,仿佛黑人生活代表着“以外”的经验。我们却只能表达我们已知的东西。相反,只有通过再现和想象自己的方式,我们才能知道“自己是如何构成的”,以及“我们是谁”。对政治的再现不可避免,我们不可以把“真正的生活是什么”作为衡量特定文化政策或政治正确的标准。我认为,“黑人”在现实中并不神秘。因此在现在看来,这种理解黑人流行文化的漂浮能指的方式并不可行。

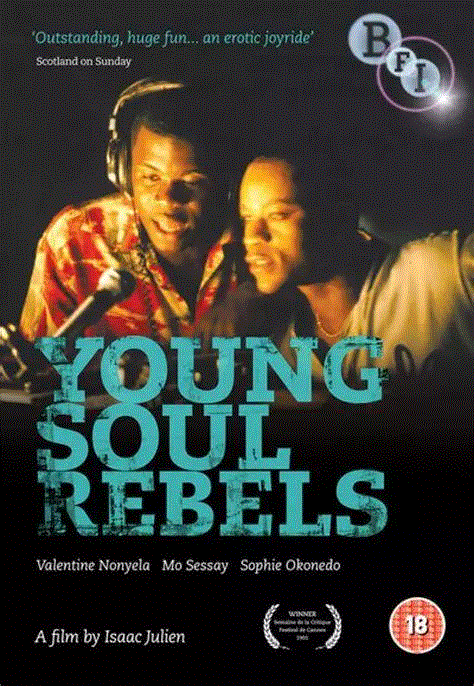

当然,还有一组非常深刻而独特的,历史上所定义的黑人经验。这些经验有助于分析我之前提到的黑人流行文化的替代性节目。但是,我们现在必须特别关注黑人经验的多样性而不是同质性。这不仅仅是为了了解族群、地区、国家和城市之间的历史和经验差异,在离散者之间超越民族国家的文化,同时也要认识到其它不同的地方黑人之间的差异性。问题并不简单,因为构成我们全体的并非种族差异。我们总是彼此不同,有着不同的性别、性取向和阶级。同时,这些对抗也拒绝着整齐划一,它们不能被简单地化约,拒绝在单一的轴上合并。这是关于身份和对抗领域最困难的事,因为会让彼此之间失去联系。有一种政治需要为之奋斗。但是,对明确黑人经验的召唤不会产生那种政治。英国黑人导演艾萨克·朱利安(Isaac Julien)在谈到他的电影《年轻的心,叛逆的心》(Young Soul Rebels,2001)时表示:

......“黑人性”是一种永不满足的符号。黑人是什么,它如何运作,在政治上如何思考?对我来说,成为黑人并不总是好的。我想知道你的文化政治是什么。

我想回到流行文化的主题。首先提醒大家,流行文化像以往一样,弥漫着商品化和千篇一律——根本不像我们偶尔想象的那样,能从中发现经验的真相。这是一个深刻的神话般的舞台,一座流行的欲望歌剧院,一个流行的梦幻剧场。我们在这里探索和玩弄着自己的身份,我们第一次看到了自己。正如弗洛伊德所说,性(和表征)占据了大脑。其次,虽然流行文化看起来像用单一的二元对立建构起来,但事实并非如此。我要提醒读者文化空间中高级与低级结构的重要性,以及巴赫金式“狂欢”的威胁。我认为巴赫金完全被误读了。狂欢不仅是事物的颠覆,而且被锁定在了对立的框架内,这也是巴赫金所说的“对话”的交汇点。我只希望以对话而非严格的对立来解释流行文化涉及的内容,如同在《越界的政治学和诗学》(The Politics and Poetics of Transgression)中斯塔利布拉斯和怀特所说的那样:

一种反复出现的模式又出现了:“上层”试图拒绝和消除“底层”,以获得声望和地位,结果却发现他们在某种程度上常常依赖于底层的他者......但同时,最重要的部分也包含了底层的象征意义。结果就是,恍惚而冲突的力量、恐惧和欲望出现在了主体性的建构中——一种心理上的依赖,并且恰恰依赖在社会层面被严格反对和排斥的那些人。正因如此,社会边缘才会具有如此频繁的象征意义。