我的刻赤海峡断桥

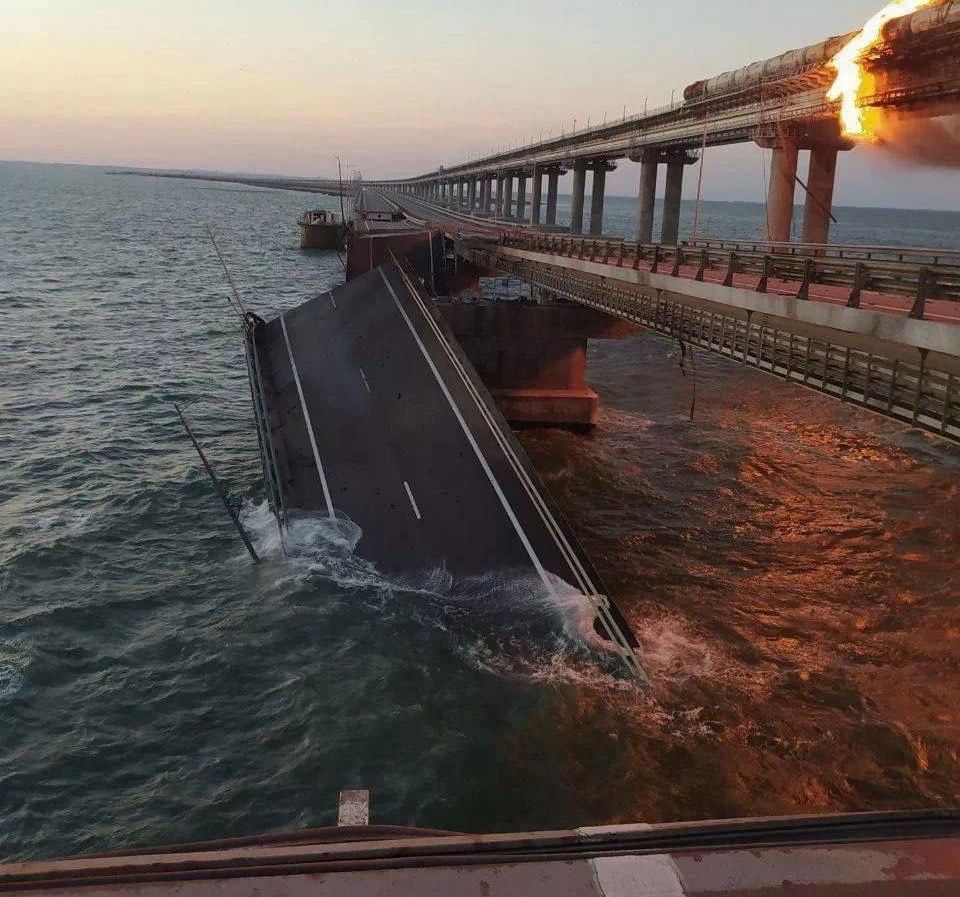

刚刚,我看到这样一张图片:

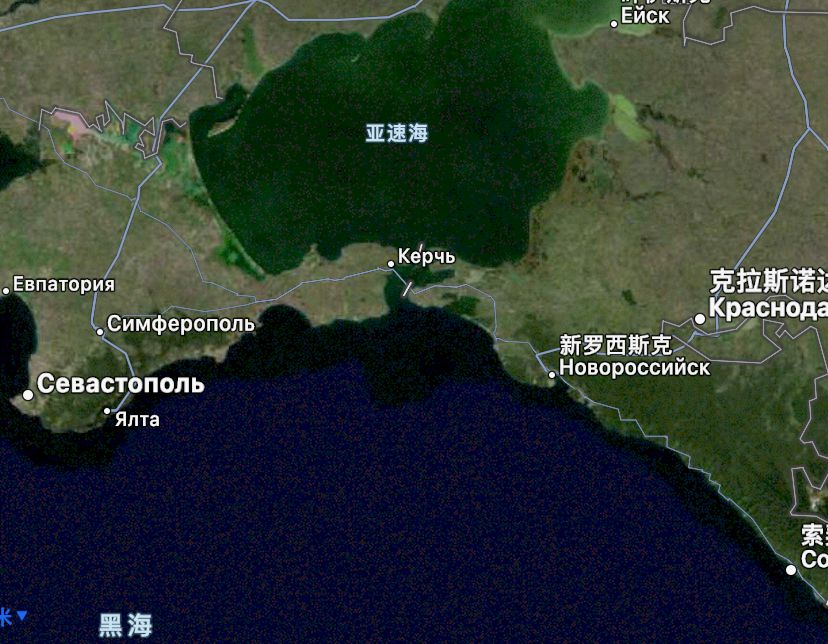

这是连接俄罗斯塔曼半岛的克拉斯诺达尔市,到前乌克兰克里米亚半岛刻赤市的跨海大桥。就在今天早上,它遭到导弹攻击,从图片上看,公路桥已经损毁,铁路桥上的油罐车也已经起火。这就是战争......

我心里很不是滋味。

我曾走过这条路。2019年6月11日夜,临近初夏。我和飞飞、万林三人成“虎”,在9号楼狭窄的宿舍里,敲定只一半的南下旅行“计划”——坐火车从莫斯科到伏尔加格勒(曾经的“斯大林格勒”),再从该地坐火车到克拉斯诺达尔,然后想办法乘汽车,进入当时已被俄罗斯实际控制5年的克里米亚半岛。当晚,我们只买了莫斯科—伏尔加格勒—克拉斯诺达尔的车票,定了在伏尔加格勒的住处,以及最后从和克里米亚半岛辛菲罗波尔机场返回莫斯科的机票。

而怎样到克里米亚半岛?全无头绪。

真是疯狂的旅行。

后来的实际情况更加疯狂,也因此获得前所未有的趣味。

2019年6月15日晨,我们乘火车到达克拉斯诺达尔市。火车上,结识一群暑期由老师带队,从车里雅宾斯克前往索契参加芭蕾舞比赛的中学生,她们不像成年的俄罗斯人那样冷淡,时常从卧铺里探出头来,闪着大眼睛打量我们三个外国人。后打成一片,还送给我我们自己舞团的徽章和纪念卡片,我别在旧书包上。

带着这样的好心情,一下火车,我就帮着一个腿脚看起来不方便的大妈提包,甚至还因此被路人问是否为亚美尼亚人。我顺势问起大妈:

“您知道怎么去克里米亚吗?”

这一问可不得了。初夏清晨的南方小城克拉斯诺达尔——木头房屋低矮,树木葱郁,街道上盘亘着密密麻麻的电车线路,充满上个世纪的味道。而身处后发腾飞国度的我辈,尤其在农村,未曾见过。除非在历史书里——我爱看,有种梦境浮现的感觉——本打算多少转一转,吃个早饭再走,但三个人接连被大妈热情送上大巴车。上述这些,只能从车窗里看了。

一坐,就是一整天。

从克拉斯诺达尔一路经过刻赤、费奥多西亚等地,傍晚到达辛菲罗波尔。

在此之前多年,这些地名,我就曾在纪录片《伟大的卫国战争(第二季):塞瓦斯托波尔保卫战》一集中看过。记得2012年秋天,高四复读。晚自习前的1小时吃饭时间,专门花饭钱,带着征哥,去附近东关村里的黑网吧,重看这集。把耳机和座椅都交给他,我挤在扶手上,看着屏上的字幕,竟也神旺。大概是因为这些地名,无论时空,都和自己熟悉的生活如此遥远,可以被倾注如此感情。

后来,空间的距离竟然消失,走上完全未曾设想过的道路。

八九个小时车程中,坐在前排,司机一遍遍播放着闹腾的中亚音乐。我眺望窗外,无论是看向远处深蓝色黑海的海天交际线,还是近处在费奥多西亚车站——几座矮铁棚子——下车的几个老年乘客,我都感觉兴奋、残忍——这就是我曾经遥想过的地方吗?它如此近......我更加牢记。

如今,准确地说就在刚才,目睹那段旅途中最美的19公里路,曾经走过的路,被炸断,彼时还在修建的铁路桥,也燃起大火.......

克里米亚半岛:辛菲罗波尔、雅尔塔、塞瓦斯托波尔,三座我们先后造访的城市,时间仿佛停滞,一派上个世纪的景象。相对于许多崭新、没有记忆的中国大城市而言,莫斯科就已尽显古朴,未曾想这些南方的小城更加古朴,冻结。

辛菲罗波尔火车站的白色钟塔,就立在晚霞里,似乎建成多年。视线前方仍然是交错的电车线路,更加繁茂。我站在其中,目睹绯红背景下渐渐被阴面吞噬的古老高建筑,心生无尽感慨。我在感慨什么呢?说不上来。 那时,上一场战争已过去五年,如今的战争还未爆发。我立在似乎无助的间隙里,只觉得身旁往来的人、车模糊起来,不知快慢。

向南的公车内没有开灯,乘客的脸被隧道外的盏盏路灯照亮,忽明忽暗。23点的雅尔塔汽车站外,有个阿姨独自守着杂货亭,买冰激淋的时候,她听闻我们还未找到住处,或许要睡在大街上,双手捂住胸口:

“天呐,这怎么行。”

后来,果真睡了海滩上开裂的长椅。第二天早上,被警察叫醒,查落地签。警察腼腆,面露同情:“我知道你们是学生,可能没有很多钱,但晚上睡在这里真的很危险。”

他大概不会把我们当成间谍,那种同情,让我一瞬间忘记这是争议地区,梦回古罗夫和安娜发生婚外情的那个雅尔塔,他们的铜像就立在不远处。

那的确是争议地区。我们的手机卡跨过刻赤海峡后,便没有服务。当地新办一个手机卡并不贵,到达时都说办一个,竟然此后三天未办,仅靠蹭餐馆Wi-Fi和问路,像去被遗弃的地方旅行。塞瓦斯托波尔港口附近,我们又找到一家可以吃饭和蹭网的地方,我最后一个进去,突然撞见一个戴着贝雷帽,胸挂勋章,拄着双拐的断腿老兵,牛仔衬衫洗得发白。看年龄,应该是苏阿战争老兵(1979-1989)。我让出一条路,他微微点头致意,费力向前挪去。

塞瓦斯托波尔依旧古朴。我们寻访曾经抵挡过德国曼施坦因南方集团军群的“35号海军炮台”,意外撞见一个在公交车站闲逛的大哥,红着脸,似乎喝了些酒。问路之后,他执意要亲自带我们去炮台,我们后给他买了一包烟、一瓶酒。他很高兴,用力握手道别,回家了。

“今天又能过去了。”我飞飞说,我沉默着点头。

那大哥穿着个短袖T恤,上面印着俄海军军舰并写着:“塞瓦斯托波尔属于俄罗斯。”他很自豪,指给我们看,还念出来。

但在山上,背靠炮台,他看着萧索的港口,突然说:“莫斯科承诺给这里很多投资,也许让当官的拿去了,五年了,并没有什么变化。”

那天,在山上,我突然想起几个月前,冬天的时候,在阿尔巴特街,维克多·崔的纪念墙前,一个大叔并不多说话,直接把马克笔伸过来,让我和怡明也在墙上签名。简单聊天后,他很惊讶崔有中国粉丝,我们跟他推荐新的传记电影《盛夏》(2018),他给我们推荐崔1988年出演的电影《针》,两代乐迷的回响。他叫菲林科夫,顿巴斯人,2014年俄乌冲突,战火波及家乡,搬到莫斯科,做搬运工养家。

“真是很朴实一个人。你看他把词都拼错了。”他走以后,怡明好奇他签了什么,指着给我看。

是啊,他三口不离他学体育的儿子,像极了中国的农民工大叔。

我们加了VK。我后来回宿舍打开,给他点赞,看见他站在架子床前,和工友们的合影。

三年多过去,许多事情都改变了。曾经在塞瓦斯托波尔港花费800卢布坐游船,探着身子远远看到的黑海舰队旗舰——“莫斯科”号导弹巡洋舰,已经沉入海底。

今天,因刻赤跨海大桥被炸。我想起这些人,这些往事,感到某种惋惜,大概会被指作很没有立场,因为我们曾经去的是“俄战区”,那座大桥也是俄罗斯占据克里米亚后修建的。炸桥的,应是乌军,是正义的反击行动,应该感到欣喜。这些道理我都明白,但我就是止不住想起曾经走过的路,遇见的人和事,并未如此剧烈地今非昔比感到五味杂陈。看着那桥面被炸塌,跌落大海,我深切感到痛恨战争,痛恨发动战争的统治者。

波兰诗人亚当·扎加耶夫斯基说:“我们看见穷国们,因它们古老的仇恨而变得更穷。”好痛的一句话。事情总该是这样么,这片黑土地,为何总要被履带碾过?

递来马克笔,送我舞团徽章,带我们上山找遗迹的人们.....你们如今还好吗?

那些我曾经见过和未见过的人,我在遥远的中国,祝福你们终有一天重获和平与安宁。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!