你知道從cover歌手要跨度到創作音樂人其實既困難又重要嗎?

如今是一個自說自話卻又尋求同溫的時代,在音樂圈中同樣形成許多小聚落,各自瑩瑩發光。不過從下定決心走音樂這條路,到開始有能力發行單曲的過程相當漫長。如果自體戶直接走創作,從釋出demo丟上街聲開始就要先經歷是否被編輯選為推薦?推薦後是否被更多樂迷聽見爆紅?有幸爆紅後,就要提早開始體會與前作比較的漫長煎熬…

如果走另一條路,從cover唱別人的歌曲來積累人氣會如何呢?

你可以先吸引到喜歡原唱的歌迷來關注,自然會有一群特別喜歡cover的粉絲常駐在粉專中,在社群媒體中是一種能快速獲得流量與關注的「紅利」之一,唱得好聽更能讓你在cover圈中有著一席之地。

但踏上音樂這條路的你,或許有話想說吧?

Cover作品好處很多,可以訓練你對歌曲詮釋的敏感度、器樂的熟悉度、激起研究他人發聲與切換氣方式等,讓cover歌手比起其他(如同本人)僅能在KTV中抒發情感上,多了些音樂上技術和專業。但,你真的沒話想說嗎?

任何選擇想要從音樂裡獲得什麼樣的能量和收益,都不該被他人干涉。但現今如果一位歌手,想成為與樂迷互丟情感得到更多能量的音樂人,筆者認為跨度到創作音樂人是最有必要的。擁有自己的作品,就擁有與別人產生「共情」的機會,也就能讓自己形成「成長與痛苦的音樂有機體」,在同溫層中發光,自動吸納樂迷。

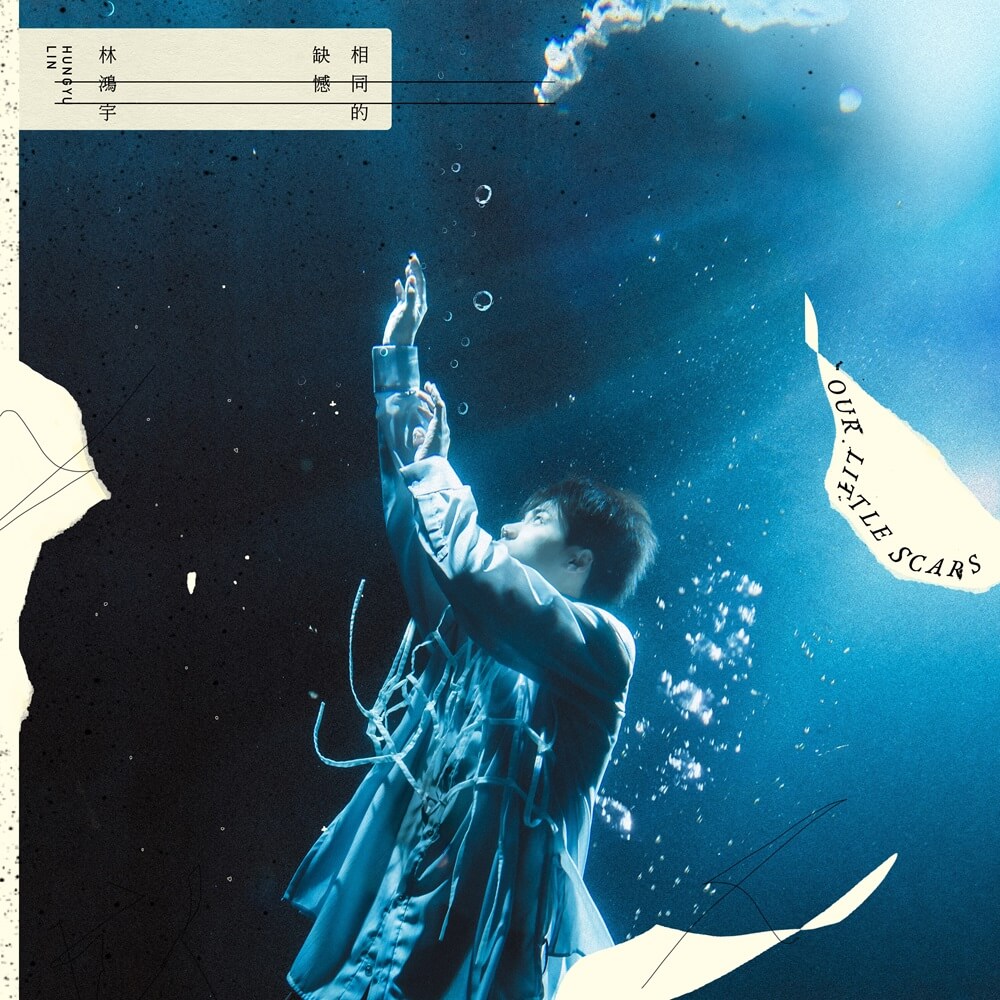

比如今天要介紹的這位音樂人林鴻宇,過去在校園比賽中獲得不少獎項,也在過程中從cover歌手到現在終於發行了首張專輯,成為了一位創作音樂人。筆者認為這是對如今想走音樂創作的新人,最理想的培養方式,它結合了前面提到做cover時擁有的粉絲「紅利」外,也在其間磨練自己的技術和專業,同時也在串流平台上嘗試創作,放上自己的demo,精進另一塊創作面上會遇到的技術學習。留給自己既能培養技術,又能積累自己作品的空間,慢慢成為一位可以獨當一面的音樂人及創作團隊。

林鴻宇確實是十年磨一劍,從2014年在他的YouTube上發行了第一首cover歌韋禮安〈面具〉後,到2017年在街聲上放了第一首demo〈你有你的冬天〉。接著開始cover、demo兩者交錯地發布,過程中,成功出圈是cover了王心凌的〈大眠〉、蔡健雅〈達爾文〉等。而創作面上,正式單曲〈小人物之星〉在2019年發行了,到了2021年發行首張EP《相愛的這種本能》,最後再到現在,發行了首張專輯《相同的缺憾》。

在粉絲眼裡,可能如筆者為《相同的缺憾》寫了一段介紹:「他就像一位鄰家男孩每天刷著吉他,默默陪著你數年偶有孤獨的夜晚。你不一定和他打過照面,但當終於在一些公開場合上發行了那些常伴你入眠的歌時,才發現他照顧到的靈魂其實不計其數。」於他而言,可能是辛苦漫長,也是逐夢踏實的過程。

《相同的缺憾》專輯收聽:https://hungyulin.lnk.to/OurLittleScars

他用十年證明,那些自說自話成了某些人常伴夜晚入眠、療傷的良藥,專輯那首bonus track〈你值得更好的人〉重回他純吉他彈唱,一副要和音樂共存一生的樣子。

想說的話就用創作來實現吧!

還有什麼從cover歌手要跨度到創作音樂人的例子呢?歡迎推薦!

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐