書評•評書|「看著台灣從我身體裏流走」Victoria Chang的《Dear Memory》

農曆兔年將近,想把早就看完一直沒有時間紀錄的這本書寫出來。致農曆新年,致我們所共有的和私藏的記憶❤️

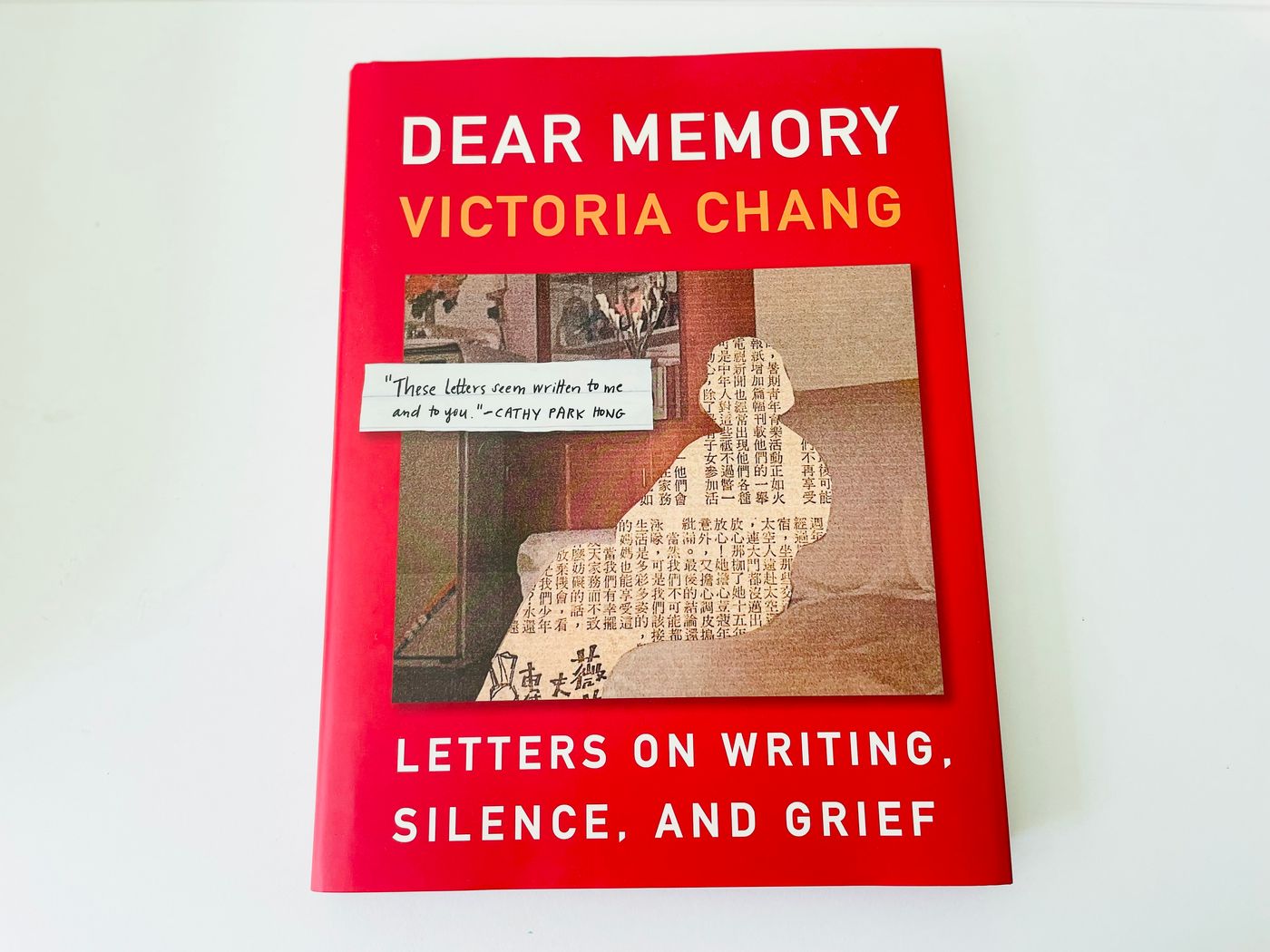

這本書是一個藝術作品,印刷、裝訂俱精,更讓我珍惜的是那些漢字,美,卻也心痛💔因為每一張老照片背後是一個辛酸、艱難的故事,由一個人甚至幾個人背負著,選擇著——傳還是不傳給下一代?

我有過不少學生,他們是出生在不同國家的華人第二代移民,都選擇在成年後學習漢語、漢字,有的是因為想要跟父母用他們的母語更深切地交流;有的是因為自己想要通過精通漢語在找工作中加分;還有的覺得在成長過程中沒有從父母那裡繼承到足夠的漢語水平,要繼續精進;原因不一而足。有時候看到憤憤然決定不教自己孩子漢語的人,我也挺理解的,畢竟有很多痛是留在母語中的惡,如果換一個語言就彷彿改頭換面一樣。我也曾經站在這樣的十字路口徘徊過,問自己應該如何選擇,因為這個選擇不僅涉及自己。當然因為生活中母語的缺失讓我最終選擇了只跟孩子說漢語,這個決定同時也在他出生後成為一個格外自然的過程。中文是非常艱深的語言,如果只是heritage speaker,很多還是不能讀寫,這侷限於中文是表意文字的特性。之後,該如何將讀寫也納入本來跟中文沒什麼關係的生活中可能於我而言更是一個考驗了。

說了上面👆的例子,包括自己,正是因為在生活中和書中都見到太多。那Victoria Chang的這本書就是這樣一個既溫馨又淒美的故事,也是一個家譜。

Victoria Chang是台裔美籍詩人,她的詩集中充滿了對先後去世的父母的追思。之前讀了她的詩集《Obit》,覺得她即便失去了雙親也是幸福的,至少她似乎在父母的愛中長大,雖然也不乏東亞家庭中子女所熟悉的來自父母的壓力和溝通的停滯,但是,無論是Victoria Chang從父母那裡繼承到的還是沒有繼承到的、永遠渴求的,一切在她的筆下都變成了載著淚與渴望的故事。那一張張舊照片被詩與文字填滿,好像在告訴我們,如果你仔細傾聽,每一個人的故事都可以成為一首詩,傳唱下去。

一、父母的臉龐

每一首具象詩對於每一位讀者而言都可以是不同的。Victoria Chang在詩集的最後寫到這樣的一個概念——postmemory。說實話,我不知道怎麼翻譯postmemory才貼切。Postmemory指的是下一代在未親身經歷上一代的經歷時,通過上一代的講述不自覺地將上一代經歷的記憶當成是自己記憶的過程及結果。也就是說,postmemory是一個人從未自己親身體驗過的、只是從上一代那裡聽說即產生的「記憶」。這種「記憶」可以非常深刻,壓制甚至覆蓋下一代自己親身經歷的童年記憶。例如,一位母親不斷地向自己的孩子講述自己在大饑荒時期差點餓死的經歷,她的孩子則會產生postmemory,這種不斷重複的大饑荒記憶將深深刻在孩子腦海裡,有時候會覆蓋他們童年的記憶,即便孩子童年沒有經歷任何大饑荒,孩子依舊會覺得大饑荒歷歷在目,也會跟他人轉述。

為什麼將Victoria Chang在整本書最後才提到的Postmemory我在這裡就提,是因為其實整本書信體詩集所講述的幾乎都是Victoria Chang父母輩留給她的Postmemory。而當我在書末尾讀到Postmemory時,有如醍醐灌頂。原來我的好多「記憶」不過是postmemory,是轉述罷了!

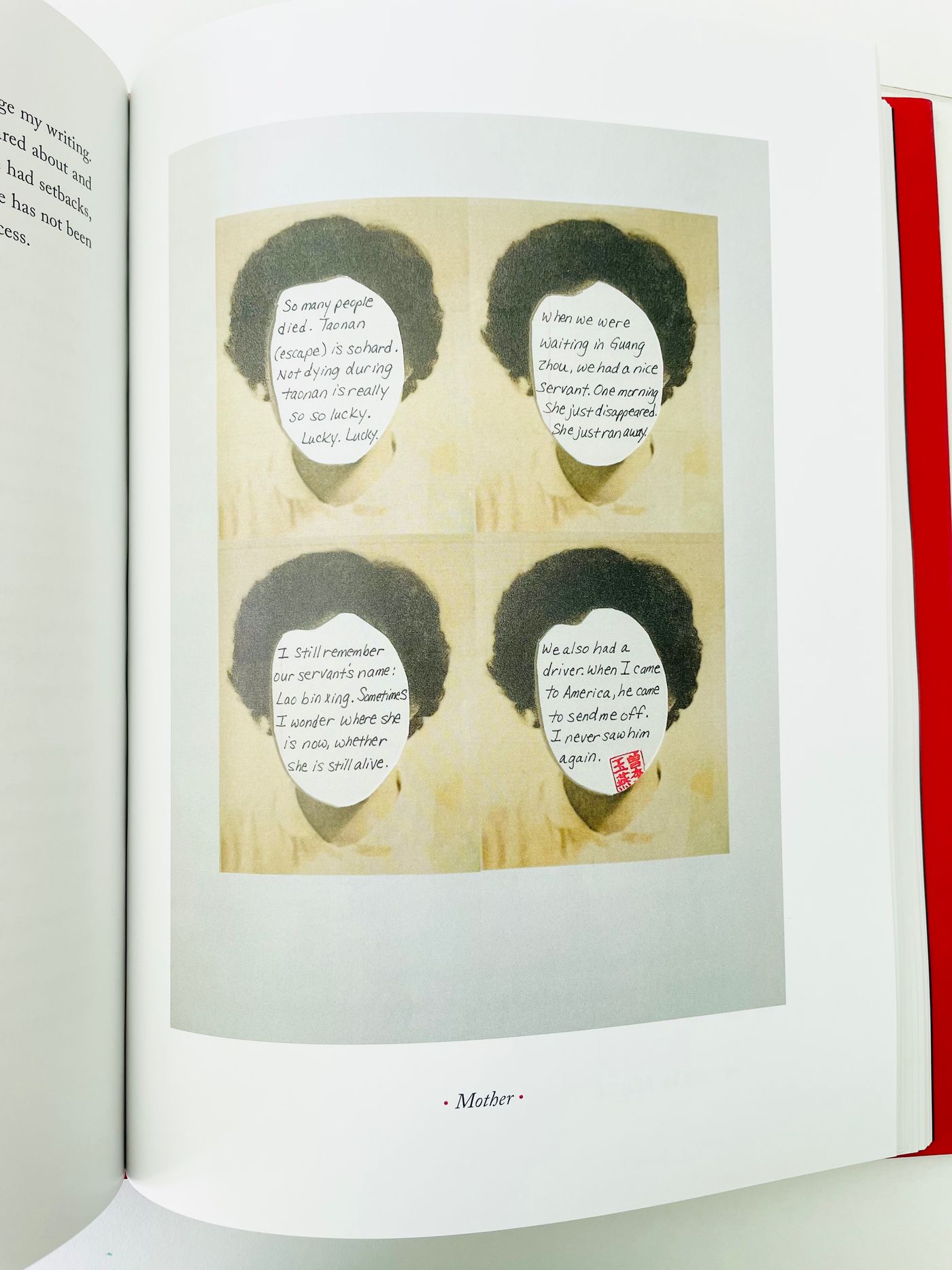

👆這張Victoria母親的照片沒有臉龐,每一個臉龐裏裝滿了語言、文字,像是詩,又缺失了一種安靜感,因為每一張臉都被語言填滿,這本來是僅屬於嘴巴的功能,卻大到遮住了五官。第一張臉寫著「那麼多人死了。逃難太難了。在逃難期間不死是如此的幸運。太幸運了。」第二張臉寫著「我們在廣州等待的時候,我們有一個非常好的傭人。一個早上她不告而別了。」第三張臉上寫著「我還記得我們的傭人的名字:『Lao binxing』。有時候我會在想她是否還活著,她在哪裡。」最後一張臉上寫著「我們還有一位司機。當我們去到美國的時候,他還來為我們送行,從此就是永別了。」

很有意思的是Victoria在這裡對自己母親這樣的安排【當然也完美地避開了privacy的問題,不用直接放置母親照片】,我猜這四張臉龐都是她時常重複的話,在成為Victoria的Postmemory之後,母親的臉龐被消解了,只剩下文字。很難形容我是怎樣的感覺,心理師常常說「be careful what you tell your children, because that will become their inner voice. 」而我回想,父母的面龐和那些重複的、拿來的記憶在我自己的頭腦中是如何呈現的,現在已經難以言說。但我懂得Victoria的這種表達,也彷彿聽得見她母親依舊心有餘悸的訴說。trauma是這樣的存在,如果你不去面對它,終有一天,你的後代會去面對。

二、親戚與那些舊的台灣的文件

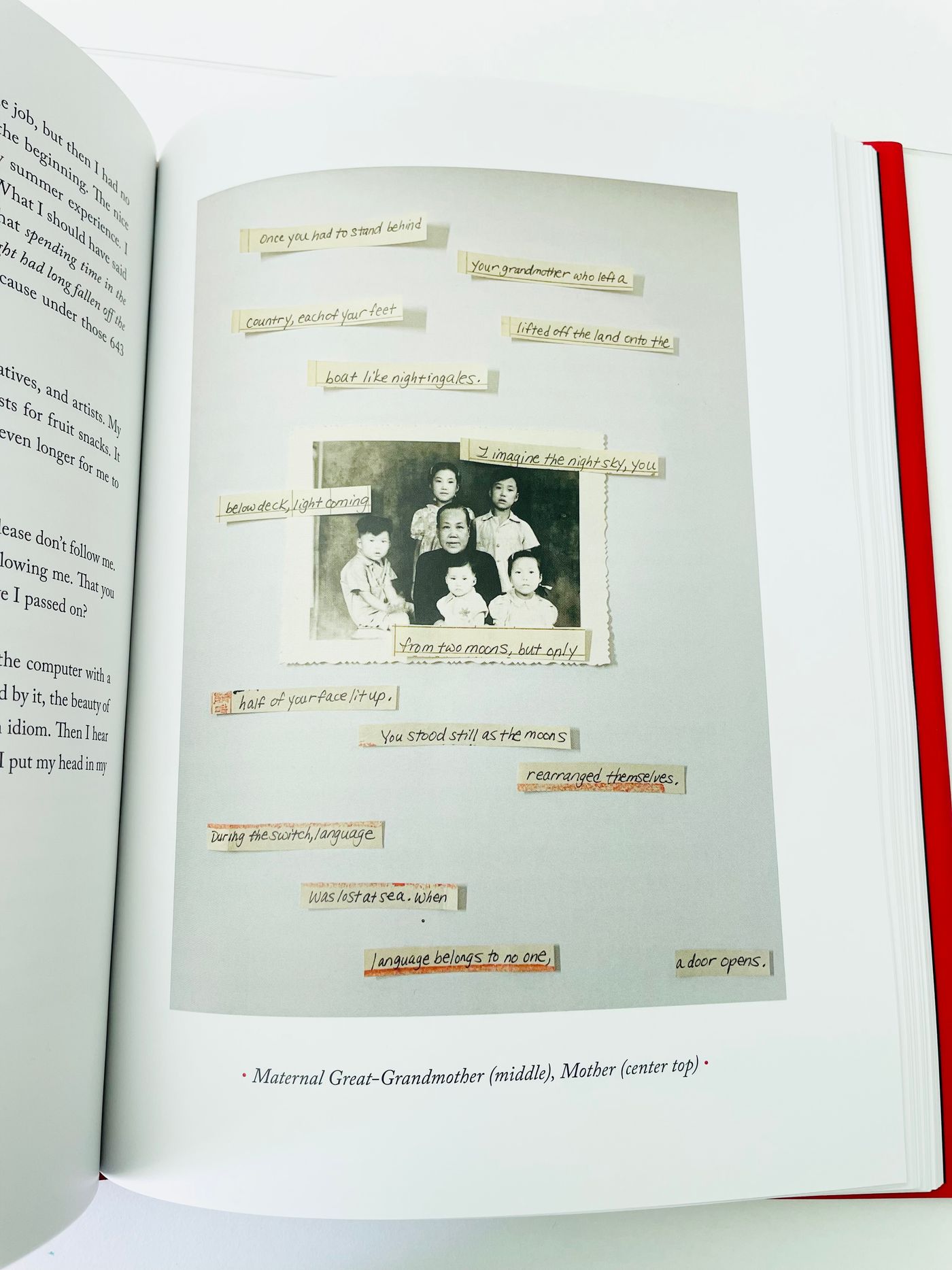

Victoria在這本書信體詩集中放置了她奶奶、姥姥等親戚的照片,圍繞在他們周圍的依舊是語句、文字。但是他們的面龐大多可以看到。

在這樣的舊照片中,Victoria勾勒出了一張兩岸的悲劇圖畫。她的家庭在49年離開大陸逃到台灣了,繼而又移民美國,可是,她的另一些家庭成員留在了大陸,他們的故事被通過書信傳到海峽彼岸甚至大洋彼岸。這樣的悲劇在台灣與大陸之間如此,韓國與朝鮮之間也如此。

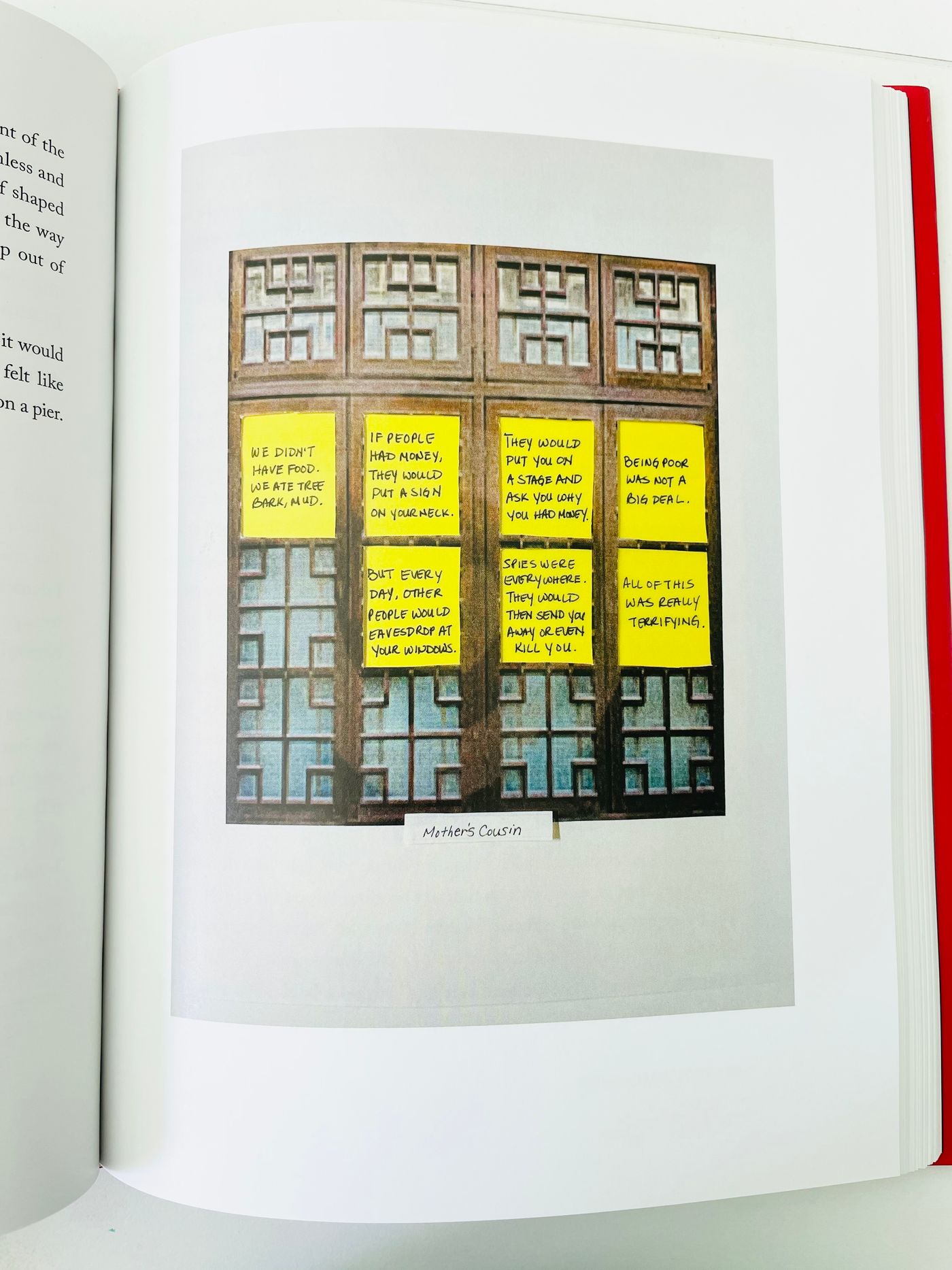

👆Victoria母親留在大陸的表親寫道:

「政府來家裡把所有的東西都搶走了。如果你沒走,真不知道會在你身上發生什麼事情。我們必須把所有家裡的照片全部燒掉,因為照片裡你的父親穿著國民黨的制服。我問我母親為什麼我們沒有能像你們一樣逃走,她只是說她工作單位上的人告訴她不要走。」

簡短的幾句話把一些人生的決定在亂世造成的無可挽回的結局放在了「不言中」。走的人會痛,沒有走的人也會痛,一樣是痛,哪一種更痛?

Victoria也將不少台灣文件做成了具象詩。例如上面這個。對於能夠閱讀中文的讀者,這是一種雙重的宴饗,因為文字,因為在何字何句選擇code-switching,也因為每一位這樣的讀者也都經歷過/經歷著如出一轍的痛。

三、Diaspora是Displacement還是Relocation?

我從未想過這個問題。或者說我想過,但是並沒有意識到自己想過。在特拉維夫大學緊裡面有一個博物館,裡面也展出些猶太Diaspora相關的內容。我常去,但似乎沒特別往心裏去,更多關注的是holocaust文學而非diaspora。可能是潛移默化的影響吧,雖然沒太關心,卻也知之一二。再後來,自己也逐漸加入了華人的Diaspora,才明白我們所承受的跟猶太人千百年來承受的很不一樣,有相似的地方,但更多不同。Diaspora可以用collective的記憶來書寫,但是如果我們細細窺得每一個經歷Diaspora的個人,其中的個體性又是各異。

在這個漂亮的黃色的窗戶紙上,留下的人寫下了自己經歷的人禍——

「我們沒有吃的。我們吃樹皮和泥巴。」 「如果你有錢,人們會在你的脖子上掛一個牌子。」 「他們會把你帶到一個舞台上,問你為什麼有錢。」 「貧窮倒是沒什麼大不了的。」 「可是每天都會有人在你的窗戶邊偷聽。」 「到處都是間諜,他們可以把你送走甚至殺了你。」 「所有這些都特別讓人害怕。」

留下的人的經歷在Victoria的書裏變成了照片中的文字,文字並非用來填充留白,而是將本來最為重要的人臉遮擋,讓極端個體化的記憶一下子被抹去,換成了一個narrative,有的是報紙上摘錄的文字、有的是信件⋯⋯文字紀錄了歷史,讓歷史把具體的人遮蓋。

而離開的人,包括Victoria自己,又成為了書中書信體文字的主人公。他們在陌生的國度、陌生的城市面對陌生的人群,從上課的老師開始,diaspora中的第二代孩子逐漸認識世界,認識自己被當成是邊緣人的世界。幾乎從每一本第二代亞裔移民的文字中都能讀到同樣的痛——他們父母輩移民過程中的艱辛背負在下一代身上和自己需要在兩種文化夾層間成長的迷惘和痛苦。欣欣然的是,他們都在努力尋找著答案。

仔細想想,這裡很多都是分離的痛。作為逃難的第一代,分離是被迫的。記得前幾天@Meforzoe 跟我分享《生命中不能承受之輕》裏的一句話,覺得是說我——「A person who longs to leave the place where he lives is an unhappy person.」其實,十幾歲的我就知道自己不是一個快樂的人,一門心思往外跑,頭都不回。可是,跑得太遠,似乎忘了自己為什麼跑,或者以為她人明白自己為什麼離開,現在看不過是我自己的異想天開罷了。

不快樂就會選擇離開。離開就會產生分離的感覺。沒有誰願意背井離鄉過顛沛流離的日子,若是單純想看看世界,那或許不同。可是,多數Diaspora中的人,有多少人不是迫不得已呢?所以,diaspora於我而言永遠是displacement。無論這種displacement的意願是內在的還是外力強加,它難說僅僅是relocation。

對於Victoria Chang,父母的逝去就好像在她生命中僅剩的一些台灣的記憶,甚至從大陸逃難的記憶被一併帶走,在書中回望過去時,從美國開始的童年也一點點剝離,父母身上的根和自己的負重變得輕飄飄,因為父母的逝去,postmemory將只是postmemory了。

春節是萬家燈火的時刻,任何一個家都會逐漸產生自己的傳統,哪怕是不好的傳統。作為孩子,傳統和postmemory的交織有時候會成為非常艱難的負重前行,有時,當然如果你幸運,它們則會成為你的根,即便在父母逝去時流走一些泥土,根也依舊會抓著土地。❤️

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情❤️❤️❤️

- 来自作者

- 相关推荐