扭转治疗幸存者:是谁在用暴力强迫你变得“正常”?|BIE 别的女孩

本文首发于“BIE 别的女孩”,点击跳转🔗

“幸存者。”

加上 “扭转治疗幸存者” 的微信前,我反复咀嚼着这个词。上一次读到这个词,是在《房思琪的初恋乐园》里,林奕含写道,“一个人被监禁虐待了几年,即便出来过活,从此身份也不会是便利店的常客,粉红色爱好者,女儿,妈妈,而永远是幸存者。”

什么时候我们会用上这个词呢?也许是战争、也许是灾难、也许是危机,总之是不太好的事,某种遭遇。而你可能想问,什么是 “扭转治疗”?

所谓 “扭转治疗” 是指旨在压制或改变一个人的性倾向、性别认同或性别表达的一系列广泛的 “治疗” 和实践。“扭转” 这个词背后,隐藏的是社会对正常化(normal)的控制与规训。即便早已去病理化,性少数群体仍然被视为 “病态的”、某种需要被治疗或者修复的 “非正常态”。

医学上对于性倾向及性别认同的矫正早已失去了理论依据,但许多家长无法接受自己的孩子是跨性别者的现实,由此一来,便有了 “扭转治疗” 来顺应他们想要孩子恢复 “正常” 的需求。

这样一种不存在的病症,在中国被 “治疗” 了超过二十年。时至今日,基于商业化的 “矫正” 行为,仍在发生。

今天是国际跨性别现身日(International Transgender Day of Visibility),让我们来聆听两位扭转治疗幸存者晓迪与烤鱼的故事。

01

我从“监狱”逃出去了,父亲又把我送回去了

“我就很后悔我的17岁,浪费在了 ‘监狱’ 里面。17岁是最好的年华,最好的年纪。我的17岁被抹杀了。” 以跨性别女孩黄晓迪为主人公的纪录片《晓迪》结尾,她站在风中凌乱地说道。

晓迪是在她17岁生日的那天,以外出买礼物为由被骗着送进 “监狱” 的。那是一所位于重庆歌乐山的全封闭军事化管理学校。全是森林,围墙好高,宿舍楼全是钢筋焊死的。

父亲用手机在网上挑选学校时,看到它宣称可以治疗 “叛逆、网瘾、逃学厌学、亲情淡薄的孩子”。 晓迪说,里面的成员有偷东西的、吸毒的、打架的、玩游戏的……同性恋和跨性别者得有三分之一。

从早到晚,60多名孩子在退伍军人 “教官” 的监督下进行高强度的军事训练。早上五点四十到晚上八点,五公里长跑、四百米冲刺、蛙跳等轮番上阵。稍不留意,就会迎来教官的拳打脚踢。起床慢了会被打,吃饭慢了会被打,没有按规定晒鞋也会遭受惩罚。

没有手机、纸笔,也没有现代用品,一切都被控制着。晓迪听身边人说有个女生被关在这里三年,出去时连手机都不会用了。

一到晚上,晓迪就和七个男孩挤住一个房间。他们被要求在房间里完成睡前任务 —— 出汗。“不管你用什么方法,只要出汗就可以了,动静要小,教官会检查。” 晓迪觉得教官就是想折磨学生,他们最擅长让人生不如死。出完汗的身体在夜里会一点点凉下去,人的意识也被磨损。

像杀猪一样的嚎叫也经常出现在夜晚,来自一个15岁的男孩。

“他们不把食物给你吃,不会给水给你喝,你只能吃白面条,伙食连猪都不如说实在的。我家喂猪还会放油,还会放盐,但是我们连油也没有,盐也没有。” 晓迪在一次分享会上说道,“我们经常喝厕所水,终于明白他们为什么不跑,连活着都是奢望。”

第七天,她被剃了钢铁男儿的标准寸头。“教官” 老张说,“从头开始”。她觉得很可笑,笑意里掩藏着屈辱。

“成为一个真正的女性” 是晓迪迫切的需求。上初中开始,她就无法将注意力与心思从自己的身体上转移。而被同龄人孤立和嘲笑的经历,让她越来越害羞内敛,最终厌学。

辍学后学习汽车改装的她用每个月一两千的工资偷偷买药,期待自己只是生了病,吃了药就会好。她的胸部开始发育了,皮肤也更细腻,但心理压力更大了,“我觉得吃药就意味是一个变性人,所有人都会歧视变性人。”

在她的父亲眼里,只有两条路,要么是男,要么是女。晓迪对于手术的犹豫,让父亲下决心让儿子变回 “男生”。给学校交完一年三万五千元的定金后,他和妻子在这种孩子即将变成 “正常人” 的信心中离开了。

他不知道晓迪在这所特殊学校里经历的一切。当晓迪逃出去流浪七天被警察找到时,这位父亲还是选择让学校把她接回去了。

02

我被妈妈雇佣的壮汉,在街上扒光了衣服

“扭转治疗很像人们用一滴血去做测试,你没有坏血症,但是测试结果却告诉你有。于是你吃了很多药,做了很多治疗,染上了很多副作用,后遗症和并发症。最后,你从世界的其他地方知道,你从没有得过坏血症,原来那些测试结果是出于商业目的被杜撰,虚构出来的。是的,你还会活下去,但你会带着那些精神上的,物理上的伤痛继续活下去。你还会告诉自己,为了更幸福更正能量更正常的活下去,你不得不把那些记忆忘掉。”

—— 来自一位 “扭转治疗” 当事人

2020年3月,18岁的烤鱼在向母亲出柜后,被带去山东临沂顺治堂医院。院长一直陪同左右,说要给烤鱼治痘痘和口吃的毛病。在那里,她被强迫喝中药,每天注射三大瓶中药,其中有一种叫作 “醒脑静” 的中成药,“有清热解毒、凉血活血、开窍醒脑的作用”,效果很是折磨。

“他给我打那个注射剂,打完之后头会非常晕,应该像喝了很醉的感觉,然后说话也说不清。浑身的胳膊还有腿上那个肌肉就会很痛很酸。……当时就感觉像被纳粹关在集中营里的犹太人一样,他们很强大,我也反抗不了。我只能在内心里想着反抗,然后还要接受他们对我做的事。感到绝望仿佛永远都逃不掉了。”

一周后,她再去医院,除了针灸和吃药,还增加了所谓 “脑循环治疗仪” 的电击疗法。胳膊被接上电,放四个肥皂大的东西戴在头上震动。电击感虽然不算强烈,但每天胳膊都很麻,脑袋很晕。

这所私立中医院并不是专门扭转 LGBT 人群的,而是针对一切中国社会的 “疑难杂症”:老人、厌学的孩子,抑郁症、情感双相障碍,精神分裂以及 “脑子堵塞需要疏通” 的 “病人”。在这里,最为出名的手段叫作 “鬼门十三针”。

“他说,你这个脖子怎么这么粗啊,然后强行来摸我的脖子,我就很抗拒。还有摸我的身体。又说,你看你吃激素吃得这个,身体跟个女的一样,还不如女的呢。很绝望,就像一个强奸犯拿着刀逼自己,不得不服从他。”

后来,这个医院受到 LGBT 权益相关事件舆论,决定不再收她。

她被母亲转送到其他迷信场所。母亲先是请了一个法师做法,说是期望驱赶她身上的 “妖魔”,后来又在河北邯郸找了一家 “钱式中医精神病医院”,听说那里已经有一个想做男孩的女孩被 “治疗好”。正想把她转移到那家医院时,她念的那所国际高中开学了,她才侥幸逃脱。

回到学校,像是另一个世界。在上海的半年里,同学和老师都会对她使用对应性别的代词和称呼,烤鱼的精神状态逐渐恢复,外貌看起来也已经非常女性化。就在一切逐渐好起来的时候,12月里的某一天,妈妈趁她中午放学,开了一辆车,雇了两个壮汉,在路上抓她。

中午的上海郊区大街上没什么人。两个男人为阻止想逃跑的烤鱼,把她的衣服都扒光了。他们想让她因为羞耻感而缴械投降。上车后,壮汉再次用非常猎奇的方式触摸她的身体,猥亵了她。在讲述这一段时,长久以来的口吃令烤鱼的语流格外缓慢与艰难。

她用藏起来的手机想办法报了警。警察出现了,却旗帜鲜明地站在她家里人一边。但她依然没有放弃,用 ipad 求助在上海的 LGBTQ 社群伙伴,赶来的两个志愿者与警察对峙。烤鱼的妈妈最终放弃了,回了山东。

“妈妈是在2020年开始变得很疯狂的。” 烤鱼告诉我,2018年的时候她就已经和母亲出柜,19年开始用药。她曾经天真地认为母亲对她的爱是纯粹的,会慢慢接纳真正的她。但其实,妈妈只是不知所措,想先拖住她,找好医院。

“虽然她的爱很痛苦,但我曾经很信任她,毕竟她把我一个人养大也不容易。但最后这些信任和爱都被她亲手毁掉了。” 如今成功逃到日本的烤鱼正在重新考大学。她们终于彼此放过了。

03 奔跑!出逃!

“我第一个想到的是在家里的卧室。但是我转念一想,当时我就是在睡午觉的时候,被扭转机构的人从床上拖起来抬到车上的。于是我想,这个似乎不太安全。我又把很多地方都评判了一遍。发现没有一个地方是安全的。因为我的经验告诉我,我的父母,只要他们愿意,他们可以到任何一个地方把我 ‘捉拿归案’。

在此之前我只察觉到亲情的消亡,没有发现其实安全感也近乎不存,并且我认定再也没有任何物品可以保证人身安全,所以构想的安全空间除了地面可谓空无一物。”

—— 来自一位扭转治疗当事人无论是烤鱼,还是晓迪,都曾面临一次又一次的出逃。在这个过程中,不仅是亲情的消亡,安全感最终也近乎不存。再也没有任何物品可以保证人身安全。无家可归的孤独长期笼罩着 TA 们。

从2021年1月高中毕业到七八月出国前,烤鱼的妈妈仍在用警察与私家侦探试图定位她。她长期处于被收留的状态,害怕到门都不敢出。

而晓迪的逃亡则要更艰辛,先是16岁时自觉难以面对父母选择了离家出走,而后逃离 “扭转治疗” 学校更是一场又一场流浪。

在重庆歌乐山封闭的特殊学校几次逃跑失败后,她借着外出与家人见面的机会,趁父母在小卖部凑钱的间隙,转身拨开塑料门帘,头也不回地一路狂奔。

她翻过山,躲进农田,躲掉一路上遇到的所有可疑车辆。她担心面包车和小轿车上也坐着便衣警察。她躲开公路,跑进竹林,有车灯闪过立马趴下。夜很黑,大山一片,没有一点光亮,只有她一个人,但她想,“至少我出来了,呼吸到了最自由的空气,再也不用挨打受骂。”

路口突然停下的一辆面包车跳下两个武警,晓迪脑袋发热狂奔不止。遇到没路的悬崖,她毫不犹豫跳向左侧菜地,干枯的黄瓜竹架插入她的腿。双手着地在土地爬着,沸腾的血液让她感觉不到疼痛。害怕走大路的她选择穿过坟地,起雾的凌晨杂草的霜刺痛着她腿上划满的伤口,刺骨的疼。最后,精疲力竭的她在一家工业园区门口的平地上睡了一觉。

第二天,她用仅剩的2块钱,乘坐公交车躲去了西南医院。有时睡在医院凉亭里,有时是大厅地板上。没有钱的她,只能喝卫生间的水,在垃圾桶里翻食物。某次溜进食堂偷包子,躲在角落一口气吃了八个包子,吃完了也不知道什么馅。

到了第七天,她想从超市偷手机联系群里的朋友提供帮助,被老板捉住送去派出所,最后又回到了学校。此后连下了一个月的雨。

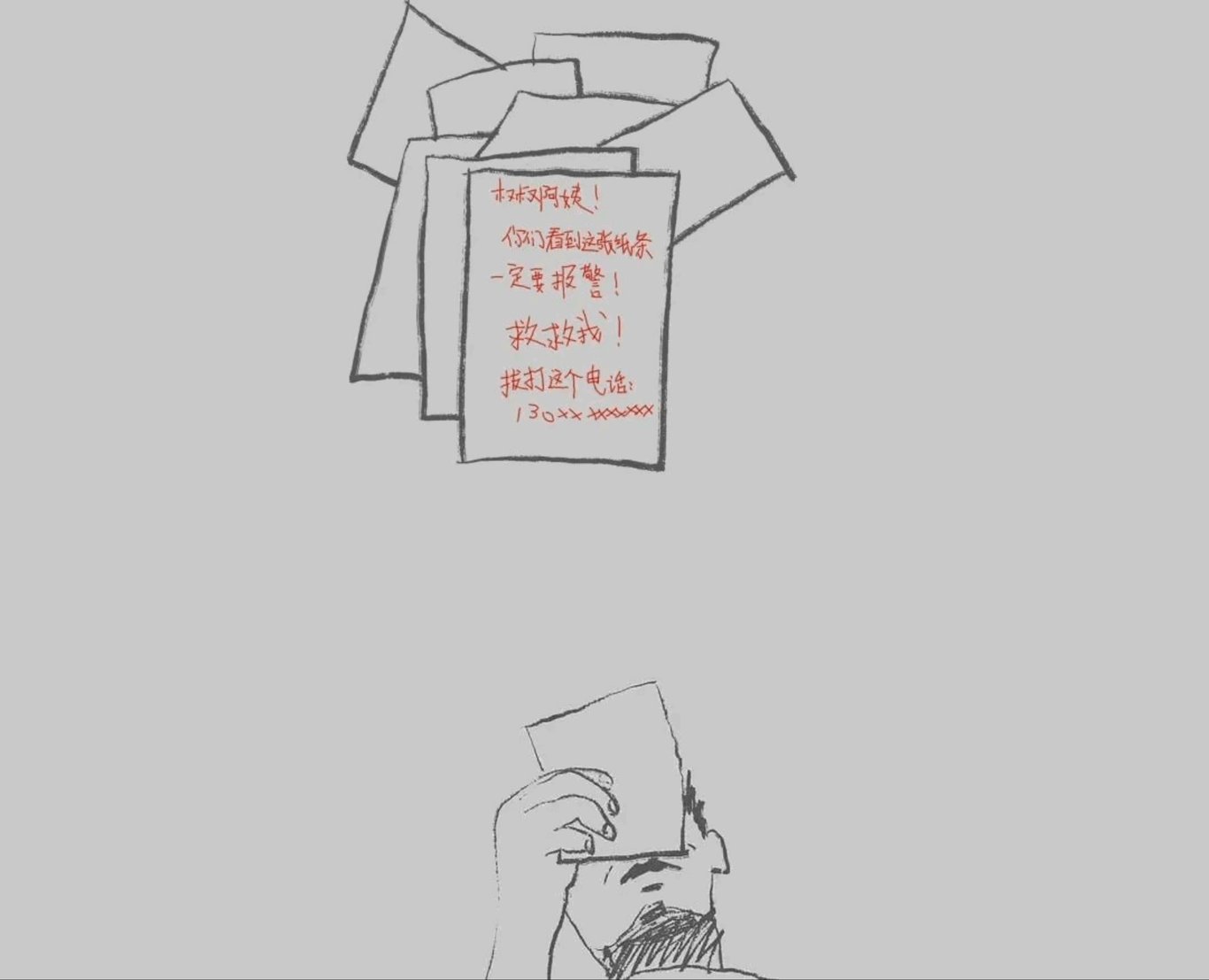

进入十月后,她写了整整210封求救信。第220封信是用厕所瓷砖锋利边缘划破手的血书,那些希望被折成纸飞机一只只飞出窗外。

很快,纸飞机被外出的教官发现。她被教官单独关进一个房间,教官拿出信让她吃下去。掐着脖子,按着头把她往钢筋上面撞。两百斤的教官一把把她推出两米远,并把脚踩在她的脊梁上,在上面蹦,“我感觉我身体都要断成两截了。” 地砖上都是汗水,她拖着身子回队列,“心跳好像停止了,眼睛也看不到了,我什么都感受不到了。”

从那之后,她难以入眠,精神完全崩溃。直到春节,父母来探监,心软把她接回去了。在监视下,她没有机会去拿藏在枕头棉花中的纸条。纸条上是收集到的25个受害孩子的联系方式与笔记。

令晓迪万万没想到的是,2019年春节后,她再次被父亲骗上了车,这次的目的地是河南一所武术学校。七天后,她再次逃亡。

这次她带着装食物的塑料袋 —— 里面是从食堂攒的四五个鸡蛋和二十个馒头 —— 翻出围墙。她去网吧里上网,把河南地图画下来,带着地图沿高速走,走不动了就躺在高速下的桥洞底下。第七天,她从登封走到郑州,最后被父母找到。

从那之后,她夜里从不关灯。黑夜里不停奔跑常常进入她的噩梦,一次一次。坟地、铁门、黑暗、悬崖。在这样的奔跑与逃亡里,“家” 消散在风中。

04 “有柜无家”

过年回家的时候,婷婷在广西小县城路过一个 “XX文武学校”。大大的广告牌理直气壮地竖立在乡村的路上,赫然写着 “戒网瘾”,“提升男性气质”,“青少年错误行为矫正”。这只是中国一个寻常县城,她说。

婷婷是一位心理咨询师,目前正在带领一个扭转治疗幸存者心理互助团队(详见文末)。这些幸存者找到她时,大多都有着严重的自杀倾向,其次是非常严重的身心损伤。创伤后容易爆发的攻击性等应激与信任缺失的问题,都导致社交对于这些幸存者来说十分困难,再叠加性少数在社会的就业难、受教育程度低、证件问题等等困阻,心理问题就像难以摆脱的青苔,爬满 TA 们边缘的生命。

特别是,大部分青少年是被父母送去 “治疗” 的,“家庭” 于其而言,是一个必须逃离的地方。“有柜无家” 可以说就是 TA 们处境的真实映照。2022年, 线上展览 “有柜无家” 由婷婷所在团队 “扭转‘治疗’幸存者心理互助团体” 策划展出。与其说是展览,不如说它是一份关于记录与见证扭转治疗珍贵的线上开放库。

这里有关于扭转治疗的简史与介绍,有幸存者被迫接受 “治疗” 时的物品和器具,有依照医生或相关机构关于扭转 “治疗” 的言论及问诊方式,重组话语随机生成出的 “扭转诊断书”,还有抗议扭转 “治疗” 的线下艺术行动的影响与文本记录。

让婷婷很意外的是,参与创伤疗愈小组的成员,在用于测量 PTSD 的 PCL-5 量表数值有23-68%的减少。短短八周就能带来如此成效的原因,她认为,也只能归结于这一群体能得到的支持实在太少,一点点光亮就已经是巨大的能量。

在我完稿的时候,忙碌了一个月的晓迪仍然没有找到工作。她向我发出质问:“被看到又怎么样?找不到工作还是找不到工作,店家更愿意招个肥头油男。”

她向我说起今年工作格外难找,全职比兼职难。她告诉我苏州物价普遍上涨了5-8元;她告诉我她做了两年炸鸡汉堡,“裹汉堡肉,鸡腿一流,单手裹和肯德基宣传照上的一模一样”。 她还告诉我她会汽车改色贴膜,手工一天一千,她有手艺,没地方做。

她说,交完了房租的她身上只有200块钱,“再找不到人做的工作,就上山拜师受业。” 苦涩得不像是一句玩笑,我不知道怎么回答。

那个片刻,我的脑海里闪出前两天朋友认真说的一句话:“语言和想法好轻,但生活好重啊。”

— The End —

— 作者: 酒喝了一点点—

— 编辑: 赵四 —

- 受访者均为化名

- 图片由作者提供

- 头图来自纪录片《晓迪》

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐