只要手機有電,要做什麼都可以:Yopie&Rangga的農村/社區影像實驗(工作坊側記)

昨天跟庭寬到台中旁聽印尼影像工作者Yopie與Rangga在台中TIWA的影像工作坊,Yopie和Rangga來自印尼萬隆,兩人在2008年與印尼萬隆伊斯蘭大學新聞系的學生一起創辦了「Sunday Screen」影像團隊,他們長期駐點於西爪哇的Jatiwangi與村民一起進行影像實驗,並在2009年開始發起鄉村電影節(Village Video Festival)。

剛到台灣的Yopie還不太習慣台灣的食物,到台灣的第四天還是餐餐印尼菜,「但是台灣的印尼菜吃起來不太一樣」。我們剛到Tiwa時Rangga看起來睡眼惺忪,因為生病未好,桌上還放著一包包的Tolak Angin(蜂蜜克寒藥飲)。兩點多時印尼大哥、姊姊們陸續前來,大家在不約而同的印尼tempo中,慢慢開始今天的工作坊。

影像的力量

9月28日印尼蘇拉威西島(Sulawesi)帕盧市(Palu)市的強震與海嘯帶走一千多人的性命,許多村民流離失所,一個手機影片因此傳播到印尼各地與國外的新聞媒體。如同2011年的311地震,即時的紀錄影像帶來了巨大的力量。然而這個力量卻又是複雜多面的,影像可以因為剪輯、擷取而被建構成意識然後傳遞,雅加達省長鍾萬學(Ahok)在一段被剪輯過的影片裡被指控褻瀆可蘭經,即使一再的上訴最後還是進入牢獄,影像常常也牽連了政治利弊。

Yopie和Rangga從電影的起源開始談起,當盧米埃兄弟1895年底在法國的大咖啡館(Grand café)首次公開放映《火車進站》—— 一段紀實影像,觀眾驚慌的以為火車真的會跑出來,影像的力量使得人們開始關注這個能將歷史映畫在膠卷上的媒介。

百年後的2018年,電影不再是早期電影的「一個鏡頭與一個固定的畫面」,但是若從現今的影像脈絡回頭比較,電影(film)跟錄像/影像(video)有什麼差別?

答案是門檻。Yopie說道電影(film)需要有一個劇組團隊,團隊在擁有一定的技術水平和資金的前提下進行電影拍攝,但是錄像/影像(video)卻沒有限制,任何人都可以拍影像。而也因為沒有限制,它產了更多的可能。

重點不是怎麼拍、用什麼拍,而是如何找到自己的PD

「以前老師問同學你們未來想做什麼行業,大家都說我要當醫生、我要當老師、我要當公務員,現在變成我要當Youtuber。」一位打扮時髦的印尼姊姊笑著說道。

在台灣的印尼移工社群中,直播、拍影片、照相再是普遍不過,人們用Bigo Live 24小時直播自己在雇主家裡吃飯、睡覺、唱歌、煮菜,好像透過鏡頭,無法休假的看護工也有了跟朋友相聚分享生活的時候。在世界各地流行的Youtuber風潮也讓一位在工廠工作的「Massbro Ovi」,在一段「在颱風天騎腳踏車」的影片得到許多點擊率之後,開始當起Youtuber,介紹他在台灣的出遊趣事、夾娃娃機體驗,分享他在台灣的生活。

「我們雖然在這裡工作,但我們可以不只是一位勞工。我們在台灣就代表了印尼,可以以自身為橋樑,分享我們的文化、述說我們在這裡的生活。影像可以有許多隱形的影響,能夠幫助許多我們不認識的人,讓他們更理解在台灣工作的現況。」Yopie和Rangga對著在場的印尼朋友們說道。

「只要手機有電,要做什麼都可以。」Rangga鼓勵大家可以從自己的生活開始拍:「我們可以每天拍,但是要有策略性的發佈,行銷自己、吊觀眾的胃口。」有大哥提問到剪輯和器材的問題,「要先拍,之後才是解決剪輯的問題。重點不是怎麼拍、用什麼拍,而是如何找到自己的PD(Percaya diri,印尼文的自信),然後拍。」

農村影像實驗/實踐

Yopie與Rangga開始談到他們在印尼從事的農村影像實驗。2013年Jatiwangi的一個村子裡女性多出國工作,家庭結構的空缺讓生活少了一塊空白,Sunday Screen和男性村民們一起拍了一部mv,也和村子裡的居民一起架設一個範圍方圓一公里的電視台「Bandorasa wetan tv」,電視節目的拍攝者都是村民,小朋友拍攝「我的美好學校生活」,婦女們一起在家門前拍攝做菜影片。影像其實是一個彈性多變的媒介,Rangga說他們希望媒介可以在社群裡發揮作用,讓村民們意識到自己擁有別人沒有的東西。

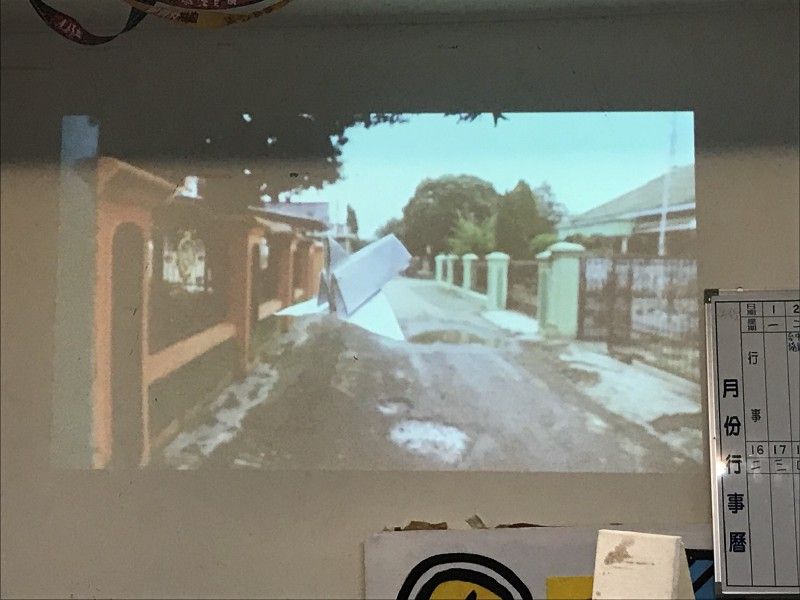

Sunday Screen也在Jatiwangi拍了一部實驗影像,探討建設發展的議題。紙飛機飛過微笑的小孩頭頂,象徵新的機場即將在此興建,影片裡Sunday Screen的成員透過相機訪問了一位村民:「如果這裡蓋了機場,你要去哪裡?為什麼?」訪問完後他們將相機套到這位村民的脖子上,教他們怎麼錄影,讓他們再去找下一位村民問一樣的問題,如此循環。這個問題透過相機的傳遞與每位村民的視角得到不同的答案,有人說要去峇里島賣Martabak(印尼麥餅)、有人說要去阿拉伯與正在那裡的先生一起工作,也有人說他哪裡也去不了。

「好,現在讓我們來像這樣拍拍看!」Rangga開心的拿起相機站起來,讓現場每一個人都輪流拿起相機拍影片,有人興奮的自願上場,也有人一開始害羞的說不要,但臉上的表情卻遮掩不了內心的喜悅。拍攝結束後Yopie與Rangga讓大家觀看剛剛拍攝的影片,指導光源、構圖等等的拍攝技巧,再次跟大家說著拍影片一點也不難,「只要手機有電,要做什麼都可以!」工作坊結束後大家開心地解散,約去印尼店吃飯。

對我自己的啟示

作為一位曾經是影像科系的學生,我常常覺得拍影片需要很多限制,因此也在不知不覺中限制了自己。在台灣的影像發展脈絡裡,限制的門檻也的確如此深刻的印烙:電影學校強調學生不可輕忽任何理論、技術的重要,尤其弔詭的偏重了技術的比重,很多老師不約而同的搖頭:「創作重要的是你想說什麼,而不是你買了多貴的攝影機,和擁有多麽高明的打燈技術。」

現今台灣的紀錄片典型、議題倡議方法,或是社區營造的推動,大多走向千篇一律的結構和樣態。記得泳泉老師曾說過:「為什麼我們需要學電影史?在歷史上的很多電影運動、浪潮都在經歷過一個用到貧乏的典型之後,後人發現了一個突破傳統限制的方法,而又產生了新的可能。」

或許在聽完Yopie和Rangga的分享之後,可以思考:如果我們將既有的限制拋開,會有什麼樣的可能?

(原文書寫於2018年10月)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐