潘朵拉的檔案之一|檔案世界的根本邏輯 2/2(讓愛發電第二季)

我們在〈檔案世界的根本邏輯〉第一段討論過一般人直觀理解的檔案,或者也可以說是歷史學研究觀點所見的檔案,今天的第二段我們改換立場,從檔案員的角度來談檔案。

今次內容大要

檔案員的任務:了解並重構脈絡

檔案員的苦惱:脈絡消失後剩餘的文件

史料舉例:荷蘭東印度公司檔案中與東印度公司檔案無關的文件

檔案員的樂趣:也有推理遊戲

1991 年秋天,燕鴴什獲得萊頓大學歷史地理學博士學位。儘管已經拿到博士學位,他卻對前途感到茫然,於是他做了一個改變他一生的決定,那就是去讀設立於海牙國家總檔案館(後來改稱國家檔案館)的檔案學校。

「找錯對象結婚對我一生的影響,都沒有去唸檔案學校的影響大。」燕鴴哈哈笑著說。

國家總檔案館的檔案學校是一所碩士以上的專業學校。這所學校訓練出來的人才屬於高階檔案員,和阿姆斯特丹應用科學大學訓練的一般檔案員有別。燕鴴什在實習的時候奉命處理某個大企業家族的檔案,那檔案內容之支離紊亂,讓他吃足了苦頭。

燕鴴什用一個例子來說明檔案館的核心工作。據說這是他所能想到最簡潔明瞭的舉例,他替初入門者上課時往往借助這個例子。

假想你是燕鴴什的學生,跟其他的同學一起,每個人都就自己的校園生活製作了一個相簿,裡面貼滿了照片。有些人在照片下方寫字,有人在照片旁貼卡片畫插圖,總之每個人的生活相簿都很豐富多彩,也包含了許多關於個人和彼此的訊息。你們將相簿送給燕鴴什做紀念,結果他老兄竟然說,「這太佔空間了!」他把所有的照片都抽出來,放入一個剛好在手邊的大餅乾盒,並且不解風情的退還了所有相簿。

如果許多年後,所有人都故去了,這個大餅乾盒不知何故進了校園檔案館,某個倒楣的檔案員打開餅乾盒蓋,看到大量的照片,但因為除了照片以外什麼都沒有,他要將這些照片建檔就有困難。

「檔案員的工作,」燕鴴什強調,「就是追溯文件做成的最初狀態,檔案學上稱為 original order。我們需要找到這個初始的秩序,才知道該如何組織手邊的文件。檔案員無法梳理出秩序、建立起檔案的,就只是一堆文件而已,就像那一餅乾盒的照片。」

燕鴴什在檔案學校實習的過程中遇上的難題,比大餅乾盒內的照片好不到哪裡去,是一堆參雜在商業文件中的私人書信。最後他透過判讀書信內容而得知,這些書信的收件人是某位經理人,而這經理人「大約離了二十次婚」,感情生活多采多姿,收了許多女子的情書。

「離婚二十次太誇張。」我說。

「就是那個意思嘛。真的很多情書,都是不同的女人寫的。也不知道寫情書的女人裡有沒有嫁給他後又離婚的。」

「你不是判讀了內容嗎?應該知道吧。」

「檔案員判讀內容是為了確立建檔秩序,不是為了內容本身。」燕鴴什正色說,「哪年哪月哪裡死了人、哪裡有誰嫁給誰或是跟誰離婚,那是歷史學家的工作。」

內容和內容存在的脈絡,就是歷史學家和檔案員之間最根本的區別。如果沒有檔案員判斷脈絡,盡量按照初始秩序建立檔案,歷史學家就無法使用檔案。雖然檔案員經常碰到不知如何處理的文件,但盡責的檔案員至不濟也要就文件做出基礎的描述,以某種方式建成清冊(inventaris)。

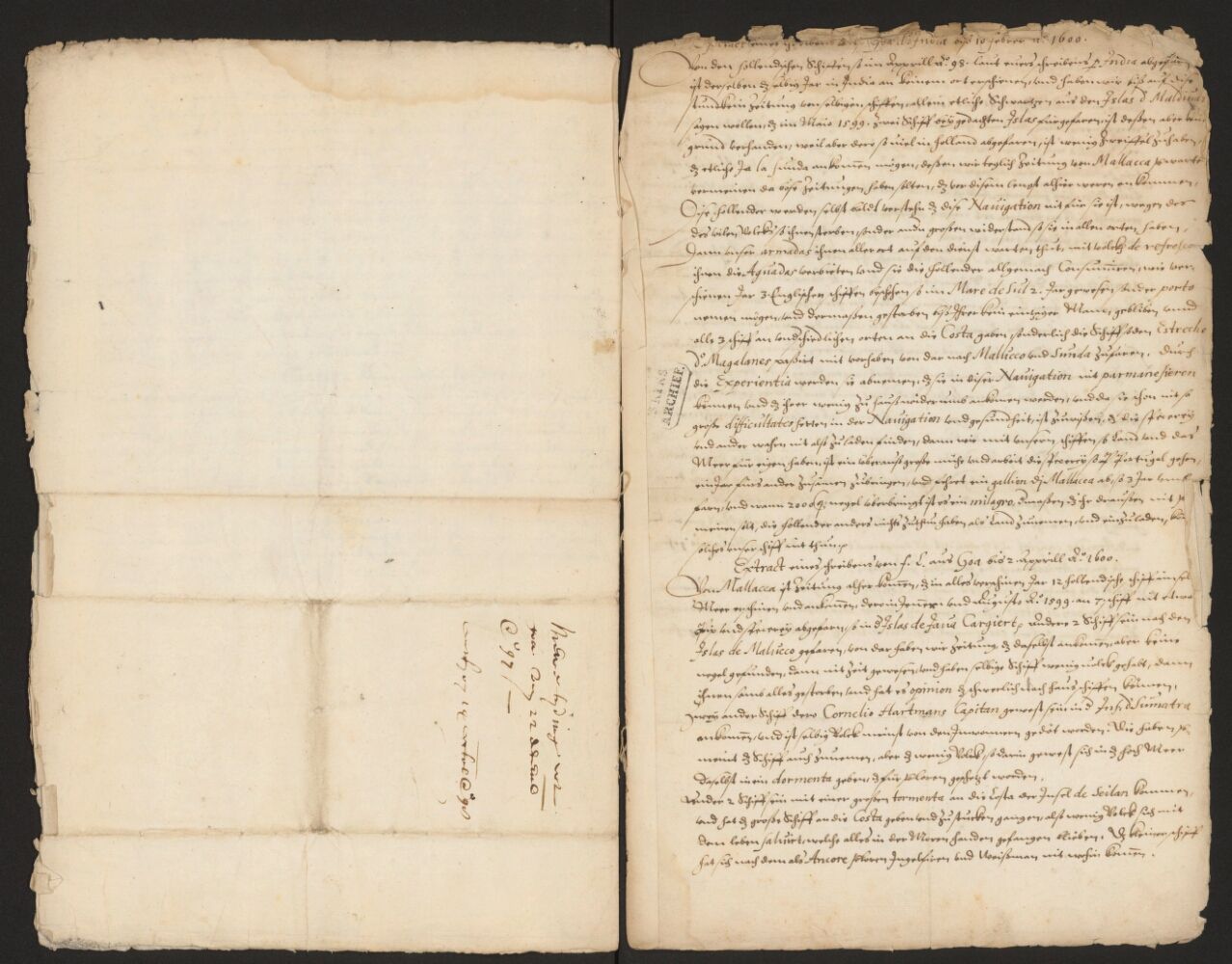

以之前曾經談過的荷蘭聯合東印度公司檔案為例。這個檔案八大子類中的第七類叫做「與東印度公司檔案無關的文件」。可以想像,1811 年製作清冊的檔案員在東印度公司留下的文件當中,發現了不是東印度公司做成的文書。

「就跟那個企業家族的檔案一樣,明明應該是商業文書,結果夾雜了一大堆情書,還是不同人寫來的。」燕鴴什說。

不過東印度公司檔案中被檔案員歸類為「無關」的文件,畢竟比某企業家族的商業書信「有關」。例如這第七子類下的第一筆資料(下圖)的描述為:

14912 荷蘭人在亞洲從事商業交易的新聞 1597-1601 年 德文所寫 兩件

請留意:一般人可能會認為,東印度公司是一家貿易公司,他們的檔案裡出現與商業活動有關的新聞,應該算是與東印度公司有關吧?

也許直觀想來如此,但檔案員是從檔案主體機構(在此為東印度公司)的角度來論斷文件,因此,儘管這文件的內容與東印度公司的活動不無相關,還是被歸類在「與東印度公司無關」的一類。

或者我們可以再看緊鄰的一筆資料(下圖),檔案員給的描述是:

14913 1730 年里約熱內盧長官致西班牙國王的文書,關於三艘荷蘭船的到來 一件

這份文書的內容雖然牽涉荷蘭船,但因為不是東印度公司本身做成或收到的文件,就被檔案員歸入「無關」一類了。

檔案員可以創建一個「無關」分類來收容紊亂無頭緒的文件,但這工具也不很方便,因為判斷有無關聯的本身,牽涉到較為細節的內容辨讀,像上面舉出的這兩筆資料,檔案員至少得有德文和葡萄牙文的閱讀能力,才能將之歸入「無關」。

有些時候,檔案員面對的是足以導致地裂天崩的無可救藥的文件,甚至連清冊都建立不起來,那麼這些文件就會默默蹲在檔案館的某處。因為沒有清冊的關係,歷史學家不但連碰都碰不到,更有可能完全不知道這些文件的存在。

「大餅乾盒裡的照片呢?」我問。

「那倒不算太困難。畢竟有那麼多張人臉和背景,就算認不出人吧,背景說不定認得出來,要就那一大堆照片做出描述,列入清冊,還是有可能的⋯⋯」說到這裡,燕鴴什突然福至心靈:「你那奇怪的筆記本也可以當作例子!」

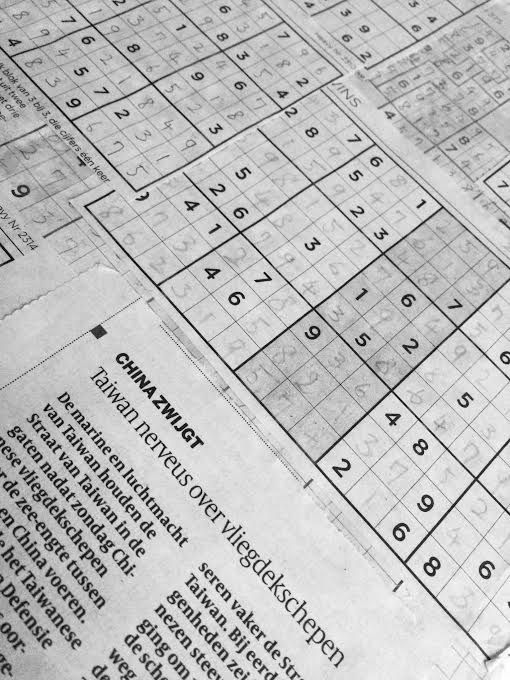

燕鴴什指的是我出於好玩而製作的一本數獨筆記。每天我從報紙上裁下當天的數獨,貼入筆記本,一整本都貼滿了以後就覆蓋著往上貼,偶爾也貼一些短小的新聞來佔據頁面空間。

燕鴴什翻著我的數獨筆記,「你看,人真是非常無聊,會製做這種用途不明的東西。假設這東西到了檔案員的手裡,檔案員該怎麼描述這個物件呢?」

首先,檔案員會就筆記本的外觀如開數、張數、紙質等做出摘要形容,此外也會摘要筆記本的內容,可能會描述為「從《民眾報》剪下來的數獨遊戲和新聞,時間至少包括 2020 年 12 月」。

「你怎麼知道?別胡亂製造清冊啊!」

「因為這裡有新聞啊。雖然報紙的名稱和日期都沒有了,但一看就知道,這是報紙。只要我能就這一角文字查到新聞出處,就可以推論這些數獨遊戲可能也出自同一家報紙。到底是不是同一個出處,一查就出來了。」

「Naja,」我說,「Elementary, my dear Watson!」

檔案員的檔案世界就是如此。歷史學家好談脈絡,總要把史料放在脈絡裡理解,我們平常比較看不到的一部分,是檔案員提供給歷史學家的脈絡。萬一檔案員出錯,至少也會製造出歷史學家的麻煩,甚至可能對研究產生誤導作用,歷史上也不乏這種歸類錯誤遭到糾正的例子。

檔案世界的根本邏輯就談到這裡。下次我們要以三年前荷蘭國家檔案館遭到的猛烈輿論抨擊為例,談談當代國家檔案館的任務。