周軼君:從中國到埃及:遇到何偉—— 關於變革與專注

「在埃及,一個人的外表總能透露他的宗教信仰……5月26日,總統選舉第一天,到明亞一個女性投票點,對排隊的180名婦女做個粗略判斷:三分之一以上沒有包頭巾,這在一個保守的鎮子只能說明:基督徒投票率高。沒有一個人從頭到腳用黑紗遮蓋,又說明:很多虔誠的穆斯林抵制選舉……」這是他給《紐約客》寫的「選舉日」。以小見大背後是長期觀察的真功夫。

「不是我不想直寫中國政治,而是很難接觸到,」何偉說。但是來到埃及,恰好遇上六十年未有之變局。 另一篇《紐約客》文章「審判席上的革命」(Revolution On Trial),他以穆爾西受審現場,串起埃及過去三年龐雜多變的線索,「我坐在第一排,看埃及第一位民選總統,關在籠子背後,麥克風被消音,在埃及剛好可以近身觀察。」

為了敲定見面時間地點,我們通了11封電郵。轉給我何偉電子郵箱的人,善意警告:「他未必樂意見中國記者。」但沒想到,很快收到詳盡而友好的回覆,還附上最近寫的埃及故事。「我有時不願見美國記者罷了,」見面時他說。

在明亞一間臨尼羅河的酒店,很容易從成群白袍大鬍子的科威特客人中,認出一邊向我走來,一邊用阿拉伯語講電話的美國人。正是照片上那對濃眉,窺視一切卻平靜拒絕「被窺視」的眼睛。他每天往返酒店和考古遺址,自己開車,脖子上曬紅一大片。

大概還沉浸在考古思緒中,他語氣和善,卻笑容欠奉。不幸我也是那種初次見面,不知如何開口的,就這樣乾巴巴坐下來吃晚飯。侍者拿來菜單,何偉用異常流利的埃及方言對答;今天去了哪裏?天氣熱嗎?看見有人投票了嗎?他的阿拉伯語名字是Boutros。Peter-何偉-Boutros,不同語言於他,就像哈利波特的夜行衣,在眾人眼皮子底下探尋深處而不引起注意。

寫了多年中國之後,何偉想去「完全不一樣的地方」。2011年10月來到開羅,舉家學習阿拉伯語。用了兩年左右的時間,「達到運用語言的水平」,可以獨自與人交談,只在個別情況下求助翻譯。他說「阿拉伯語太好學了」,讓我這個在課堂裡學了好多年阿語的着實嫉妒。當然,他指的是「相比中文」,因為中文的發音與寫法完全不同,阿拉伯語本質上是拼音。

在明亞,何偉正努力實現來埃及的初衷——寫一本以考古為線索,借古喻今的書,有點像Oracle Bones: A Journey Between China’s Past and Present(《甲骨文:穿越中國的過去與現在》) 。埃及的「甲骨文」是阿頓神。埃及法老阿蒙霍特普引入一神教,崇拜太陽神阿頓,但政權終被軍事政變推翻。他還不確定這本書最後寫出來會是什麼樣子。現在何偉每天在現場跟隨考古專家工作,慢慢還原一個3000多年前的埃及,上層權鬥不斷,而底層社會自有一套運行軌跡——一如眼下發生在埃及的社會變革。

在何偉看來,2011年革命就像一陣風,最多吹皺了尼羅河水,卻無法攪動深層,更不用說改變流向。「就我所見到的,不容樂觀,中產階層沒有力量,他們做的努力太微小了。」

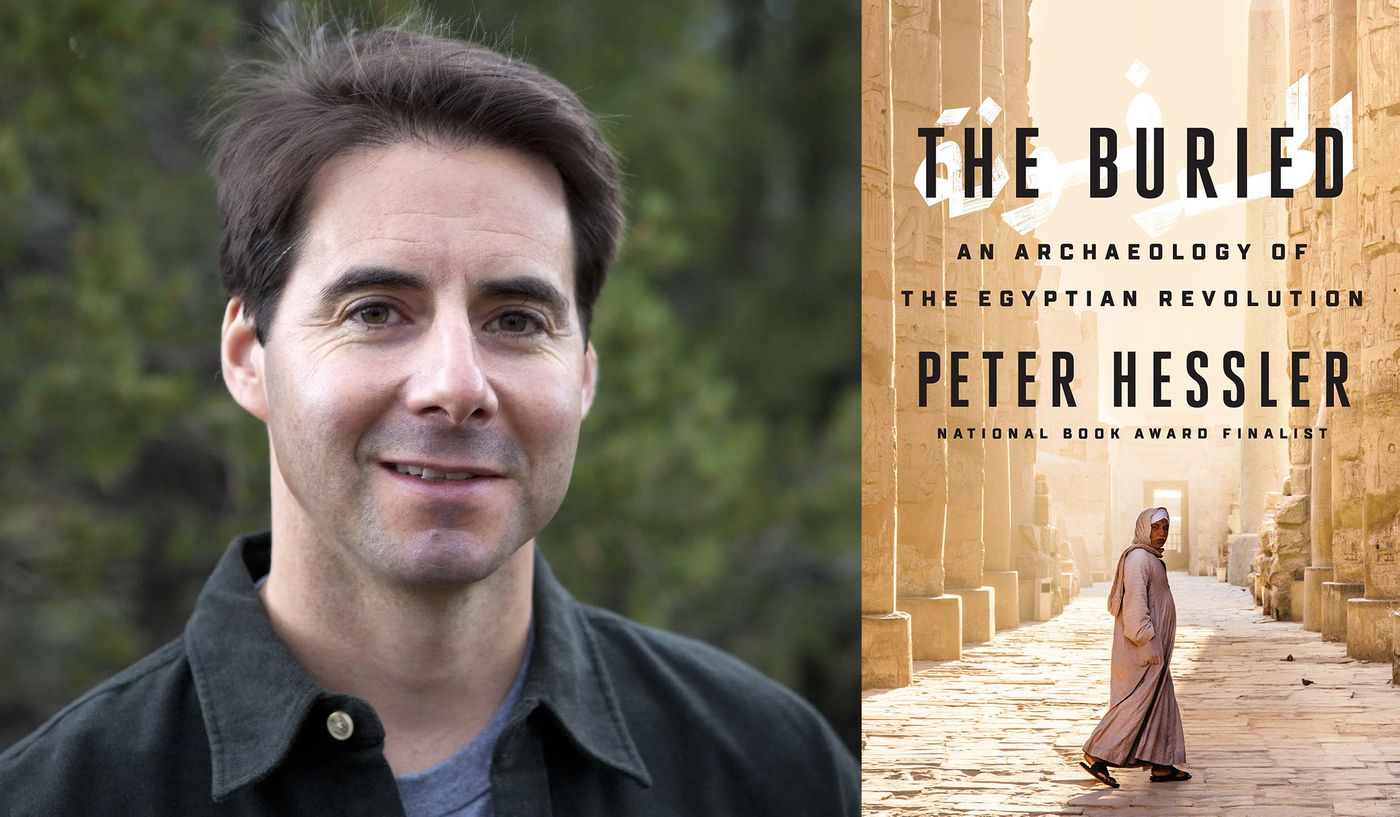

(彼得·海斯勒<Peter Hessler>,漢名何偉,曾任《紐約客》駐北京記者,以及《國家地理》雜誌等媒體的撰稿人。曾在中國擔任教師及記者,著作有關於當代中國的三部曲《江城》、《甲骨文》和《尋路中國》。)

自來到埃及,他也研究穆斯林兄弟會。我告訴他自己去了明亞一間遭焚毀的基督教堂,他馬上知道:「那旁邊就有一家穆兄會開的醫院。」跟外界傳說穆兄會紮根基層不同,何偉驚訝地發現,他們在鄉村「沒有代表處,只在選舉前施捨點小恩小惠」。所以,經這次軍事清洗,短期內很難在埃及成勢。

穆巴拉克之所以經不起十八天示威垮台,在何偉看來也是「根基脆弱」,「類似情況不會發生在中國,因為中國政府的控制能力顯然強太多,而人們的憤怒也沒有那麼猛烈。」

三年前報道埃及革命,三年後回訪當事人,我大致同意他對埃及革命的觀察,卻未感相信,雁渡寒潭一點影子都沒有留下。個體覺醒洶湧而來,但變革的願望如果是翅膀,下面的風還沒有吹起來——未來經濟、科技或者其他領域的突破,才能讓變革真正飛起來。否則,在埃及發生的只是權貴洗牌,廣場上都是群眾演員。

何偉認為,埃及社會對未來缺乏準備,是變革失敗、經年動盪的主要原因。「埃及精英比中國精英強,但中國老百姓比埃及老百姓強,精英與基層間的聯繫也更多。」

在埃及版「甲骨文」裡,何偉寫當地人,還有繞不開的中國人。「在明亞,人們並不知道我跟中國的關係,但是有人主動告訴我,『這裏還有中國人呢!』」他結識了做小商品生意的溫州人,一次次拜訪他,吃他煮的方便麵。中國人成了何偉觀察埃及的第三方。

「中國人對埃及人的看法非常好玩,」他學着溫州人的語調,換了中文講,「他們素質那麼差,配搞民主嗎?」溫州人跟着當地一個女老闆做生意,阿拉伯語口音沾染了女性特徵,自己卻不察覺,「他不去埃及人的醫院看病,從中國帶來一本書《求醫不如求己》……」說到這些,我們的談話活潑起來。

中國人覺得當地人「特別愛談性」,「的確如此,埃及人無論男女,都非常露骨,中國人卻完全相反。」埃及人學外語快,中國旅遊團總是有一個從來沒去過中國,中文說得滿口京味兒的導遊。中國人學外語差點,講外國地名,都非要用中文說法,而不是原文發音,常常讓何偉摸不着頭腦。隨便一個埃及人站上舞台就能一呼百應,中國人卻是「糟糕的演講者」。但是中國人辦事比埃及人靠譜得多。他覺得外國人在埃及生活,比在中國自在,更不覺得「特殊」。埃及人幽默溫和,令他相信「這個地方不會打內戰,不會變成敘利亞」。

中國和埃及都是以文化歷史為傲的國家,但何偉的中文教科書中,一切妥當完美,而他的阿拉伯語課本處處矛盾衝突,主人公經常犯錯,「似乎不怕暴露缺陷」。

他打算繼續在埃及住兩三年,反覆接觸採訪對象。「實際上,我的故事都是圍繞着人來安排的。」

說來慚愧,理解「寫人」這件事,對我並不是一開始做國際新聞就明白的。除了正兒八經的新聞報道之外,中國國際記者寫作,繞不開「差點被子彈打到」、「某總統與我合影」。「人物」,特別是普通人,很晚才走進我們的寫作教育。

我認識一名80後新華社駐開羅記者,宿舍書架上滿滿一排《江城》,都是國內朋友聽說何偉在埃及,托人帶來求簽名的。何偉聽了感動,讓我給那名記者自己的聯絡方式。在美國,聽他演講的,常常上了年紀,而他的中國粉絲團不斷擴張,沒有斷層。

中國記者常常羨慕何偉的工作方式:選擇一個地點,紮下去三五年。沒有「日常報道任務」,只作深度有趣的觀察。但年輕的中國駐外記者不太願意學習當地語言(如果不是英語法語這樣的主流外語),我聽到的理由,一是太忙,二是「即便學了,等我離開這裏就沒用了」。

何偉認為他的專注,部分得益於《紐約客》給的空間,「沒有其他國家的雜誌可以類比」。《紐約客》品質高,容量大,稿酬足以養家餬口(他還給美國《國家地理》等供稿)。英國沒有類似雜誌,因為歐洲各國語言不一,市場不夠大。今年初他在一次採訪中推薦五本「非虛構新聞寫作」(在中國稱為「報告文學」),全部來自美國作家,也是「市場夠大養成」。「中國市場大,寫深卻有障礙,也許未來會出現這樣的雜誌吧。」《甲骨文》尚未出簡體字版,如何對待中國審查制度,何偉在寫作之外需要權衡。

他不發Twitter,Facebook由人代勞,上載最新文章、採訪,而無關個人生活。他的書從來不登圖片,「不想分心,拍照只是用來記錄現場,寫作時參考。」動筆之前,他會準備好採訪筆記、所有資料,埋頭而作,一天平均寫15000字。

七八月埃及天氣漸入酷熱,何偉要帶全家去美國呆上幾個月,做回Peter Hessler。他還計劃回中國生活,地點或許仍是四川。正當我望着尼羅河順流而下的草堆,想像還有什麼樣的中國故事能讓他牽掛,何偉用一句「我要回去寫稿了」,直接結束了晚餐。道再見的時候,他站着講了一會兒阿頓神廟的故事。明天凌晨五點半,再去現場。