漫射計畫》臺灣漫畫的次元刀:笑談六○年代漫畫審查制度《編印連環圖畫輔導辦法》

文|黃震南(作家、藏書家)

漫畫是載體、是傳播媒介,也屬於時代的光。2023年底國家漫畫博物館籌備處正式落腳臺中,東側園區率先開放,多樣化展覽召喚人們踏入園區。2025年起,籌備處以「漫射計畫」邀請讀者一起沉浸在台灣漫畫的歷史與當代風貌。本專欄與國漫館籌備處合作,不定期分享豐富漫畫故事與評論。

➤漫畫審查制度,一個都市傳說

有個都市傳說:一日,蔣中正總統微服出巡,行經路旁,見一矮房中,密密麻麻擠滿了少年學

子,個個捧書埋首苦讀。蔣總統見之,老淚縱橫,感慨讀書不忘救國,救國必先讀書,濟濟青年如此認真,反攻大陸指日可待。走近端詳,眾人端著的並非經世濟民的經典,竟是一本本的漫畫和小說,差點沒把老蔣氣得暈厥過去。

這個傳說雖是空穴來風,但據說老蔣為了保護民族幼苗,開始一連串的「漫畫審查制度」。這個制度只是統稱,其實背後包括數次的「連環圖畫審查標準」等條文的頒行。從1966年開始,臺灣漫畫史上最大的冰河期來了,臺灣漫畫家傳承從這裡開始斷裂。

➤其實想禁你,已經想很久了

其實漫畫審查制度絕非一人一時突發奇想下令,而是「大人們」日積月累對於漫畫的不信任。早在1950年代的《豐年》雜誌裡,就曾以連環圖畫搭配臺語「七字仔」呼籲大眾不要看漫畫。歌中有「千萬不看連環圖,看了聰明變糊塗」、「圖中神仙都是假,看了連環會入迷」、「看了連環真無好,成群結黨做太保」等句,最後還把衛生問題也扯進來,說大家傳閱漫畫會感染沙眼甚至肺病,所以結論是:「政府著要(得要)來禁止,父母也要勸子兒,連環圖畫真呆(歹)物,趕緊著要來廢除!」

早個十年前,社會教育對於禁絕漫畫的態度就如此強硬;漫畫審查制度的執行,就是當時社會氛圍的產物。

➤臺灣漫畫發展冰河期

光看「審查制度」四字,難以想像到底能造成什麼劫難。然而由於審查制度條文過於籠統空泛(事實上,也不可能有任何條文,能將漫畫裡可能發生的情節、元素一網打盡),因此送審之後能不能通過,全憑審查者的主觀意志,導致「人治」大於「法治」。

比如:漫畫中的動物會說話?退件!萬一小朋友真的以為小貓小狗會說話怎麼辦?

當時大部分的退件,理由皆可同理揣測,我們再舉幾個例子:

「死光槍」不行,小朋友以為我們有這種武器可以反攻大陸怎麼辦!可是,真實的武器核彈、毒氣也不行,因為太可怕。漫畫主角英雄主義?退件!可不能讓小朋友以為自己最厲害,學不會團隊合作;漫畫裡出現外文,也退件,因為小朋友讀不懂。還有,漫畫裡的人物在公共場合戴面具?當然不行,會引起模仿。

「機器人」也是一大退件熱門理由:機器人不能有自由意志,不能想說什麼就說什麼;機器人不能有無限的動力,既不能打打鬧鬧、更不可以參與犯罪。

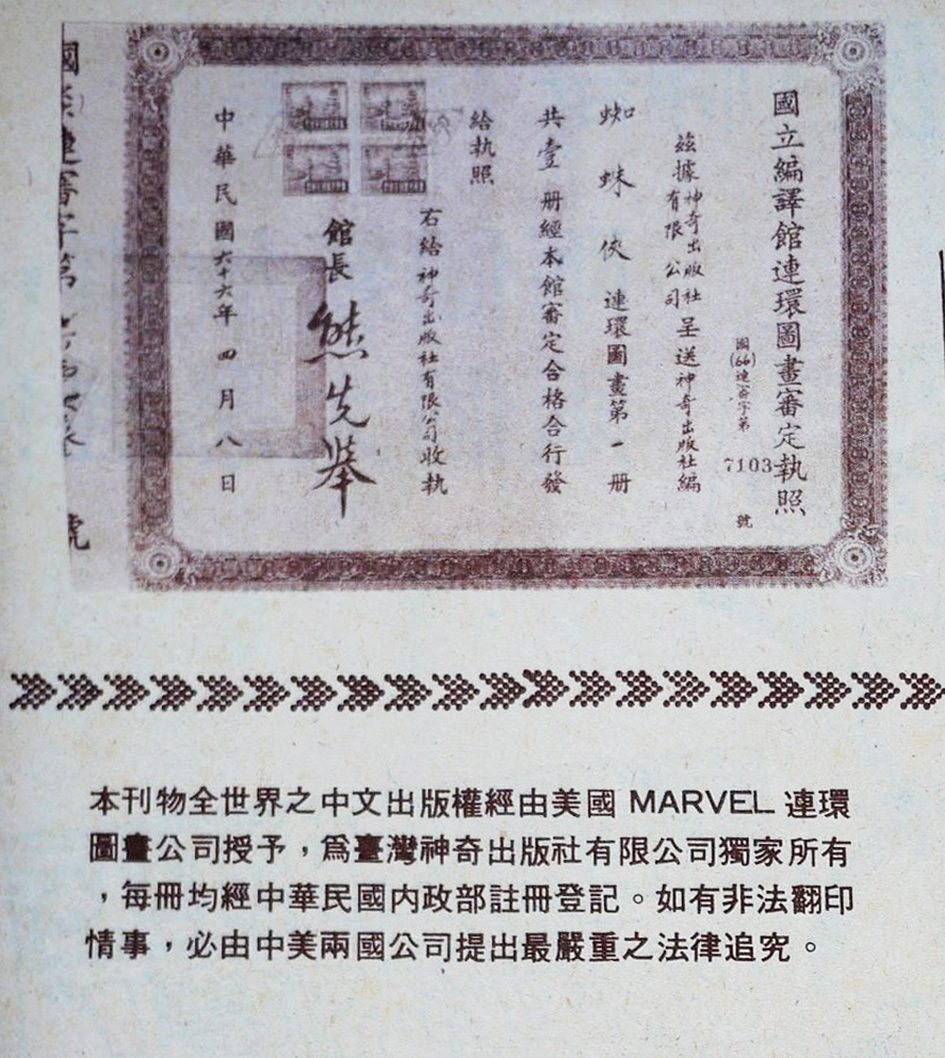

除了退件理由可以無限上綱,審查流程也麻煩透頂:送審過後,即使通過後還得將樣本與原稿再送核查,而且每本漫畫要支付定價四十倍的審查費用。

➤臺灣漫畫家無所適從,成為代工畫家

針對臺灣漫畫的審查標準,是國立編譯館說的算,可是,外國漫畫如Marvel的超級英雄設定卻能過審,簡直讓人無所適從。加上審查過程的繁複和費用,大量漫畫家無法繼續創作,紛紛改行。恰好當時正逢日本電視卡通興起,需要代工人手,漫畫家多少還能發揮老本行,於是紛紛投入卡通代工產業。1970、80年代後,美國卡通公司的委託湧入,臺灣成為全球最大動畫代工之地。

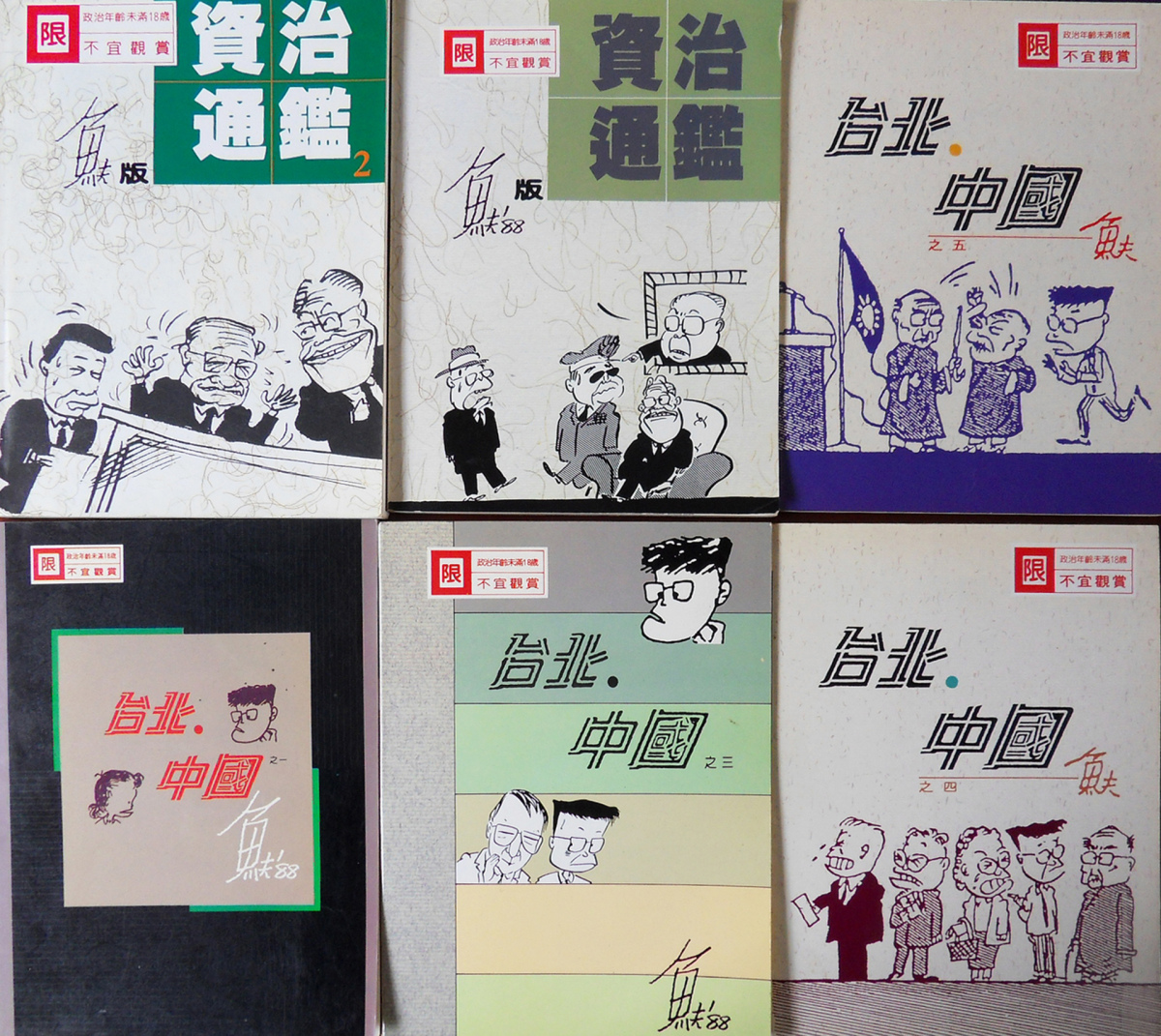

少了本土漫畫,讀者看什麼?出版社開始大量翻印日本漫畫(當時著作權尚是灰色地帶),臺灣正式進入日漫時代。本土漫畫在1970年代整整十年,幾乎繳了白卷。然而缺乏本土漫畫的產出,使得1960年代出生、1970年代長大,到1980年代成為新手漫畫家的這一群,與前輩漫畫家的關係相當疏遠。他們是吸收日本、歐美漫畫養分長大的幼苗,開出了與前輩畫家截然不同的花。

➤審查制度結束,留下二十年本土漫畫斷層

觀察1980年代中後期,由時報出版的《歡樂漫畫》臺漫雜誌,策劃了〈戰場.將軍〉專欄,逐期介紹前輩漫畫家,然而連載沒幾回便無疾而終,篇數遠遜於介紹國外漫畫家的專文,突顯出臺灣漫畫家對前輩畫家的陌生。

如果,臺灣不曾有過漫畫審查制度,臺灣漫畫家能在吸收歐美、日本漫畫精華之餘,又繼承前輩畫家的經驗,畫出更有本土特色的作品嗎?還是在強鄰日本漫畫的攻勢之下,其實最後的結果將十分類似?這個問題,永遠在臺灣漫畫研究者心中叩問著。●

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》臺灣漫畫的次元刀:笑談六○年代漫畫審查制度《編印連環圖畫輔導辦法》」。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!