时间的逆行者 ——漫谈封城日记及其异议叙事

武汉解封日记之一

2020年4月8日星期三——4月10日星期五

2020年4月8日星期三,武汉解封第一天

写在前面:这篇文章拉拉杂杂写了十多天,现在我决定收尾。它是对这一向比较流行的“封城日记”的一些思考,我从3月下旬开始写起,因此,以下也标注了写作时间和当日的简短记事。

封城日记之十五

2020年3月29日星期日——4月1日

武汉封城第67天——70天

1 我真的有必要掺和进“封城日记”吗?

昨天开始,我把原来放在家里的绿植一盆盆搬到外面院子里。因为室内花草越来越萎缩,长了几年的芦荟开始烂根。记得春节期间看过一个消息,为了杀毒,自来水在允许范围内加大了氯气的注入,用水时最少静置两小时再用。现在再查,只看到辟谣消息。但是我的确记得,那些日子,水的味道发苦。再则,现在的电水壶没过几天就结上了水垢。

这是一个被辜负的春天,我们小区里梨花开了,落了,满目新绿。接着,门前的樱花盛放。往年这个日子,我就会给家里的阿姨盛装拍照。现如今,阿姨回不来;我们的车也走不出武汉。这几天广为流传的视频里,为了出境复工,在九江大桥上已经上演了一场战斗。昨天,在北上离鄂的出口信阳,鄂牌车也排了长龙;全都不得出境。

疫情下幸存的湖北人,苦日子没有到头。

今天又听外地朋友说,他们单位的领导悄悄给本地人打了招呼,不要和单位里的湖北人走近。

禁忌,好像古希腊悲剧中的命运女神,紧紧追逐着湖北人。

也就在几日前,方方告知读者,武汉封城60天,即将在4月8日解封;她的封城日记也到此终结。

同时,我们知道另一位武汉年轻人的日记即将出版,有人误以为这就是方方日记,其实它的作者是郭晶。

这样两件事,都触动着我。首先,作为一个写作人,对他人的写作成就,尊重和敬慕油然而生。每天都关注、思考和写出来,这是很大的劳动量;我做不到。再则,还有一种反省:他人履行了责任,自己是否尽到责任了呢?

我并不是一个自觉的“封城日记”写作者,每天我都在思考一个问题,有必要掺和这类写作吗?这是非我不可的事情吗?我内心常有一种否定的声音。首先,自己并没有机会去做有关新冠的调研,缺乏第一手资料。再则,我们小区距离中心城区甚远,确诊病例很少;也没听说发生过激烈的冲突。而且,我不是缺乏写作计划的人;有太多的计划尚未完成。我常想,专注于原来的工作,才是正确的选择。新冠疫情以及封城的主题,我一无研究二无准备;最后竟然也开始写疫城随笔,完全是因为身在此地,猝不及防地撞上了这件事。

接着,也就撞上了枪口。我要说枪口就是因为,在写了十来篇这类文章之后,“艾老师工作室”这个公众号,在3月25日被封禁了。

因为这件事,也因为要参加郭晶《封城日记》在matters 上的讨论,所以,我就想整理出自己对日记特点性质的一些思索。

2 我怀疑——因为,真实的日记是秘而不宣的写作

当方方说不再续写“封城日记”时,我曾想在公众号上续写封城笔记。失去自己的公众号,让我一下子找不到可以在微信平台上精心打理的写作园地,也无法再与每日鼓励、支持和转发我文章的读者呼应。而且,根本就是强制性地剥夺我发表的自由;毫无道理可言,却没有申辩的可能。

这是为什么?每日我们可以看到大量的人在写公众号,转发他人文章,贴上自己的打赏码;同时,很多勇敢而智慧的原创作者一个接一个地被封禁,逐渐淡出。例如,人们现在很难读到像王五四那样犀利而潇洒的文字。

不言而喻,答案在每个头脑清醒的人那里。

回过头来再说日记这件事,从一开始,我对这类文字所冠之的“日记”二字就抱着怀疑。这些的确是每日记事,但与通常意义上的日记不一样。

很简单,一般来说,日记不是写给别人、而是写给自己看的。日记也许是我们最初对所谓个人隐私的一种自我意识和体认。通过日记,我们与自己的内心对话。日记是伴随个人成长的文体,识字或者作文课让我们习得日记的写作规范;但此后,日记写成什么样子,完全是一件个人随心所欲之事。

由于它是如此个人化的一种写作实践,所以,日记的基本特征就是秘而不宣。我们通常读到的名家日记,在写作的当时,并非为公之于世而写。而这种不得公开的态度,在民国学人张宗和中学时代的日记里,有一段彬彬有礼的表述:

这本书假如到了你的手中,假如不看,那我感激不尽;如你一定要看,那我自然没有法子阻止你。不过我有一个要求要请你答应,就是请你看过过后不要把这本书中的事告诉旁人。也不要来告诉我说:“你的日记被我看过了。”这要求你能答应吗?

那一年张宗和16岁,他是针对亲朋好友偷看日记而特别把这段话写在扉页上的。其实这种感觉我们并不陌生,回想一下,我们自己小时候的日记本,不也是藏匿心事之地吗?在他人看来微不足道的事情,在写作的那个“我”来说,却是不容踏足的秘密。日记,是一个人与自己独处的净土。 说到这里,我还记得在文革时我刚上中学,也有自己的心事,也开始写日记。那些日记并没有多少个人见解,如今也早已不知去向。有一天我在本子上写写画画,当时我借到车尔尼雪夫斯基的著作《怎么办》;里面的很多问题,我也并非看得懂,不过是在本子上抄一些令我心仪的句子。这时父亲走过我身边,他突然厉声说道:你遮什么遮,我没有看你的东西。当时我心里很委屈,因为我并没有遮掩什么。那时父亲因为在外面挨整,受了更多的委屈,他对人与人之间的戒备非常敏感。 再说回张宗和,他将写日记的习惯保留了一辈子,连文革的暴虐也不能让他克制写日记的冲动。子女后来找到他的日记,共计有73本(其中缺了5本),这是用一生来完成的一件事。在我认识的老先生中,北京的五七幸存者任众先生也是一位几十年如一日坚持写日记的人。他著有《活过 爱过 奋斗过》一书,虽然他并不是一位职业作家,但这本传记的文字功底相当好。在我看来,从内容的丰富到叙事的引人入胜,胜过专业作家刘兴武为任众所写的报告文学。这种表达能力和任先生从不间断的日记写作是有密切关系的。

4月1日星期三 ,武汉封城第70天

【前几天写到这里,去做晚饭。洗洗涮涮,一晃几天过去了。我在家里做了好多家务事,没时间回到写作上来。因为交通没有全部恢复,家务工也回不来。目前这种情况,很可能要再持续半个月。】

继续讨论有关日记的事,昨天谈到了第一个问题:

第一,日记是反公开的书写,日记是我们隐私的一部分,它的特征是私密性。

我们承认第一点的话,那么我们继续讨论,既然我们如此重视日记的隐私特征,它只对它的作者敞开——我们强调它的私密性以及不允许外人阅读;那么,这个私密性给人带来了什么呢?

我想到的第二点就是:书写的自由

我们写日记,几乎可以写任何事,也可以不介意任何文体要求。假设我们相信,日记不会因政治见解而受到追究,或者他人会尊重隐私不去窥视;那么,有什么理由,你不会在一张白纸上无拘束地写下你内心的一切?

而且,因为它不为发表而写,它可以拥有所有的不完善。不必完整无缺,不必是成熟的想法,不需要恪守什么规则。例如,我们看苏珊·桑塔格的日记,有些就是一个标题、一个注解,或者半句话:

科幻小说——

关于非个人的当代负面想象的大众神话

来世生物=那个“它”,所接管的

※

随笔:风格,沉默,重复。

这种,外人根本就看不懂,无法补足句子里的或者作者未落笔纸上的空白。除非你对作者这一阶段的生活、思考和创作做过深入的研究,那样的话,或许可以破解这些词组和标题里隐含的信息。

如果说,日记的形式是如此的自由,我们拿这种自由来干什么?回答这个问题,我们可以得出日记的第三个特征,那就:它与作者自我的契合。

日记是自我成长的投影,它伴随一个人自我意识的形成和发展,它成为是人追求自我完善的实践。

我们在很多著名人物那里都可以看到,越是对人类贡献巨大的人,越是对自己有着严格的内心要求。他们通过日记,不断审视自身,追求自我完善。例如,晚年的托尔斯泰在创作已达巅峰,并且在全世界拥有了很多信徒。而他在日记里,依然在对自我提出质疑。下面这段出自他1906年的日记,他说:

我此生看不到我的活动的后果,这令我伤心。从我这一生中找不到一种活动使我能够完全确信我那样做不是从尘世的虚荣出发的,这也令我伤心。我需要的东西我已经有了,可我还在抱怨。

因此,还可以说,在日记的过程中,它同时地包含了多重自我。我,在写日记时,意识到自我这个主体。写作这一刻即我对自我的意识的起点。日记的展开,也是自我形成和展开的一个过程。由这个过程中,孕育、生长出我们所追求的一个更理想的自我。

换言之,在写日记的这一刻,过去的我、现在的我和将来的我,通过书写的行为,有机地嵌合在一起。我们记录下过去的我的经历,同时,对这个过去的我进行反省,展开分析和思考,对之做出评价。而在这个自我批判的过程中,一个更好的、理想的自我从中生长出来,它与那个不完善的我、过去的我拉开距离,进行对话,展开自我教育。而这个过去的我和将来的我,都在现在的这一刻,由当下的我来主导和完成。

几乎每一个有过写日记经历的人,都能体会到日记书写里三重自我的冲突、分离和再度融合的奇妙。写日记,让我们体会到书写的自由;获得自我创造的快感,作者的主体性得到确认。我写我自己以及我的经历和所思所想,在这里实现我的思想自由和表达自由——即更高层次上的自由,不止于写作中对书写内容和形式的自主选择;更是发挥和体认一个人作为人的自由意志。

以上我们讲了日记书写的三个特征:1、私密性、秘而不宣;2、书写的自由:无所不包,无所不可,无从约束;3、日记中包含了多重自我,日记是自我意识和成长的投影。由此可以引申出的是4、日记是主体性的确认,它让作者行使思想自由和表达自由。

2020年4月2日星期四

武汉封城第71天

昨天一伊短信告诉我,她惦记我几天没有发朋友圈,是否安好。我是不太愿意发些片段的感言,我觉得忠于读者,就要努力奉献自己相对成熟和完整的思考。不然就不像个专业的读书人。

昨天也将上月公众号打赏的全部收入7709元,加上1元凑个整数,全部转出给朋友,由她再转至最需要的人。之前转了三千,今天转了后一半。失去公众号后,也就失去了这种援助他人的机会了;这是我最大的遗憾。

前几天花了不少时间,重新登录公众号,投诉;都没任何回音。

今天下午出去买菜,小区内部的菜市场可以进入了;但一次只能允许四人在内。菜价和水果价格一般,没有太大的差异。水果本来就贵,但是沃柑7.8元一斤,和之前相差不远。日用品显然贵了许多,例如一个撮箕配一个扫把(都是塑料的),质量好的29元一套,质量差一点的21元一套。买了两套,一筒挂面、两把剪刀、两支牙膏、一瓶酱油,这就用了99元。

今天也想练字,把字帖什么的都放在小阳台上;也买了一批书法练习工具。

樱花繁盛,拍了一张照片,然后用“形色”这个软件去检索;查到老舍赠日本戏剧家木下顺二的诗句:

小院春风木下家,

长街短巷插樱花。

十杯清酒千般意,

笔墨相期流锦霞。

“笔墨相期”,想起前一向时我们在“且来歌咏”群里的邀约,疫后我们要相聚,要在一起朗诵诗,听黑胶……

“形色”上介绍有关樱花的植物文化还讲到,在日本的传说里,樱花从前只有白色,因为武士在树下选择死亡,它才开出了红色花朵。花瓣越红,则树下亡魂越多。我在网上查询,却说日本的樱花美学与军国主义文化相连。樱花同时标志着生之灿烂与死亡的凄美。

我这篇漫笔从樱花满树写到遍地落英,绿叶渐渐漫上窗棂。但是,我依然不知道,还要等多久才可以自由出行。

3、日记的反叛:拒绝公众

接下来要说的是日记和社会的关系,前面说过了,日记所享有的写作自由,是和它的私密性相关的。在这里,作者假设她/他所需要面对的,仅仅是自己。这里有一个前面没有讨论的问题,那就是,写日记的人为什么拒绝他人的介入?例如拒绝公开,拒绝查阅?日记作者的写作自由,为什么是需要保卫的呢?

当我们说日记是一种个人的写作行为,在一定程度上,这是一个想象的设定。事实上它并不完全是。写作的人面对了来自他人和社会的影响、规范和言论管制。

这里,我们先来想一想,日记作者,为什么拒绝他人的观看?

可想而知的是,日记里会有情绪发泄,不利于个人的公共形象;哪怕是家庭成员之内,日记中的是非长短也会致彼此失和。最不利于作者的是,如果与大多数人的社会或者文化观念相悖;或者针砭时弊的内容与统治者的意识形态相悖,那麻烦就更大了。

从隐私权的角度来说,在日记里,作者所表达的关于自己的一切信息,无论错对,都是他人不可干预的。他或她选择隐蔽的所思所想,属于作者自我意识或者主体性之神圣不可侵犯的一部分。他或她的选择本身,就属于个人对于自己所行使的、完整的自主权利。

从经验的角度来说,当我们写日记时,我们享有的自由包括与社会、与他人以及与自我的一部分(借用弗洛伊德的概念,那个处在社会化过程中的自我)相抵触的自由(根据某种主流的价值判断,也许某些内容是反社会、反主流、反规训的);包括与所有规则、连同写作的规则自身相悖的自由(例如,可以不顾文体规范,可以使用任何形式,可以不完整)……如前所述,在写作中,自由也体现为思想探索和表达的自由。作者行使这种自由,享有其隐蔽和安全,他或她的隐私,他人不得评价,社会和政治势力,也不得介入即侵犯。

但在现实中,情况往往不一样。也就是说,当一个人通过日记不断地强化自己的自我意识,不断地锤炼出独特的思想个性时,这与社会规范、与统治者的意识形态,势必发生冲突。真实的日记,与思想专制注定是格格不入的。因此,在专制时代,日记写作无可避免地陷入危境。我们去看一九五七年反右亲历者的回忆,会了解到,很多人的日记中并没有政治反对的内容;仅仅是表达了一点个人感受,或者,仅仅是保持了写日记这个习惯;结果就被歪曲诬陷,甚至带来杀身之祸。

言论管控越严厉,日记的私密性连同书写者的写作个性越难维持;写日记的行为本身就被看作离经叛道。正如张宗和的女儿在回忆中谈到的情形,当她把自己写的日记给父亲看时,父亲对她说:“小妹,不要写了,被别人看见,要被打成反革命,抓去坐牢的。”

他说到这种情形代表了个人日记在当代中国的极端处境。正如我之前在论及方方日记时所说的情况,文革时期,写日记的人曾被抓捕判刑,成了当地一大要案。而在当代反极权的先驱者林昭、遇罗克案中(也包括遇罗克的妹妹遇罗锦),他们的日记内容都被当做“罪证”。

因此在中国的上个世纪六十年代,个性化的日记注定式微,雷锋日记作为一种日记范式盛极一时。这种日记可以说是红色忏悔录以及效忠告白,它也是偶像崇拜时代的产物。

4、日记的反叛:连接社会

既然写日记的作者普遍地都不希望公开日记,为什么我们依然拥有成为公共读本的日记?这可算是日记的一种反叛了,它没有遵循日记写作者的初衷。

根据已有的文本,我们可以看到,被公开的日记有这样几个类型:

第一种类型:专业作家日记——其作者是著名的公共人物,日记因此也具有较高的公共性:1、日记内容反映出时代的重大问题;2、日记呈现了作者的思考过程;3、日记与创作密切关联。

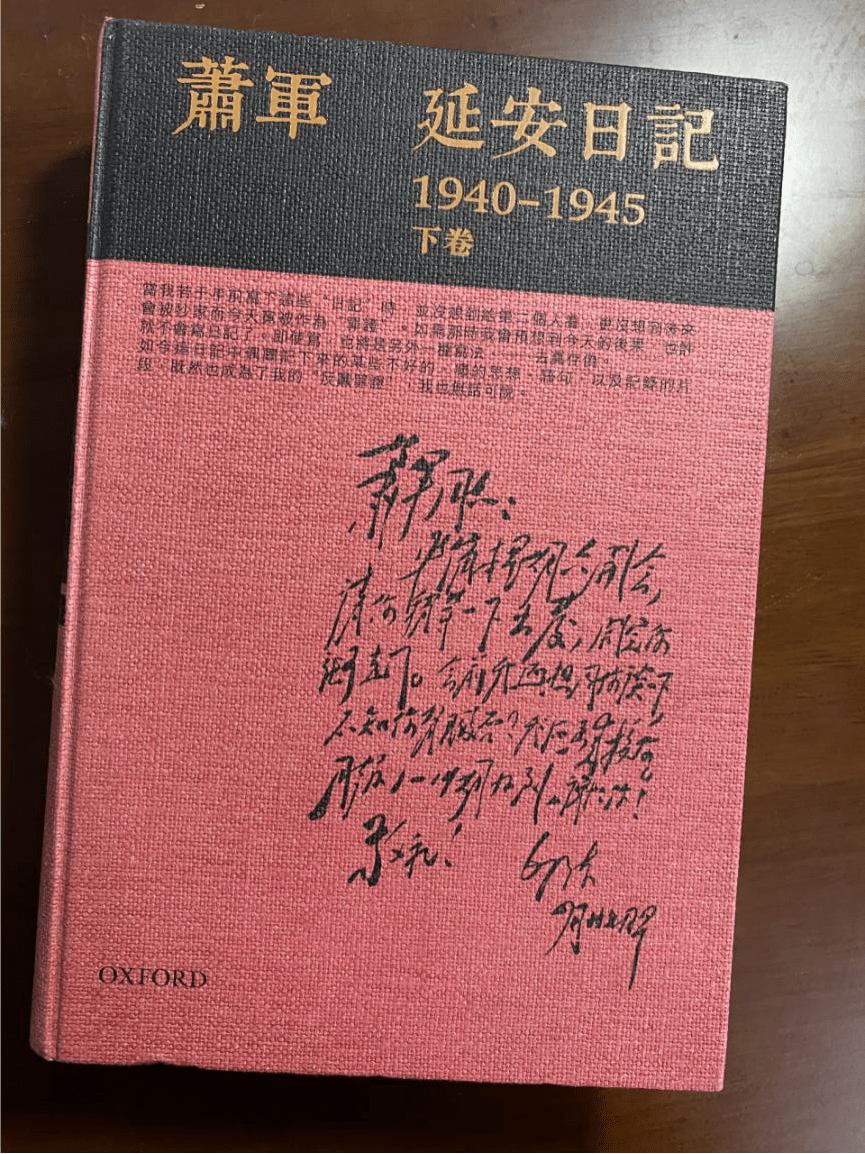

例如,托尔斯泰日记、肖军的《延安日记》、郭小川一九五七年日记……

第二种类型:非专业作家日记——当时的作者并非著名人物,但日记内容有公共性。

例如《微观历史1957-1965》,原名《幸存的时光》,作者祝伟坡当年是个文学爱好者,幻想当作家,开始自觉写日记。他在上个世纪参加大跃进、公社化运动、整风整社和四清运动,日记里记述了当时的情形。而那一时期很少人的日记得以完整保存下来,所以弥足珍贵。

第三种类型:异议者日记——这种日记在当时被当做罪证,后来成为人们反思历史的经典文本;如王申酉日记、林昭日记、遇罗克日记……日记也帮助人们重新评价作者,进入他们的内心世界,认识个人与时代的关系。

以上所说的日记得以进入公众视野,主要是整理者的态度与作者有别。例如,陈方正先生在整理父亲陈克文日记时说:

如今当事人虽然已经辞世,但他们后代子孙见到某些片段,也还可能受伤害。因此我对发表日记曾经颇感踌躇,权衡再三之后,方才决定出版。这主要是意识到保持历史真实及其丰富、多元面貌之重要,以及相信六十年前想法如今已成明日黄花,再没有现实意义,而只是历史的一部分了。无论如何,日记中的评论并非经过深思熟虑,而只是当时私底下自然流露的反应、感想,因此偏颇、过激、不成熟、前后不一之处在所难免,不应该视为定评。这点相信克文先生在生,也是会颔首的,读者鉴之。

陈方正所说的这段话,包括了后人处理前人日记时,将私人写作转化为公共读本的处理方式;概言之,有这么几点:

第一,强调以个人日记来保持和呈现历史的真实性和多元面貌。

第二,淡化了其中某些私下流露的内容之重要性,将之视为一种认识过程,或者情绪化的反映,而非定论。

第三,相信读者对日记的鉴赏力。拓展言之,读者也可以拥有自己的诠释;这是后代读者天然拥有的自由。

日记得以进入后世,我们看到,其中的一个标尺或者说重要的中介,是时间。对于后人,有些隐私不再重要,而其中不为人知的个人体验以及历史细节,呈现出非同寻常的意义。过去的日记作者在乎私密性,因为隐蔽才有自由,才能摆脱意识形态的监控、社会规范的压迫、他人的告发以及日记所涉人的围攻。而对于后世的读者,日记仿佛化蛹为蝶,超越了历史、社会和时间的限制。那些可能伤害到日记作者的故人旧事颓然而退,日记脱颖而出。

这是什么意思?日记是抗拒时间的逆行者?

5、日记逆行:异议性叙事

写到这里,我想起《追忆似水年华》的作者——法国作家普鲁斯特。他在《驳圣伯夫》里说过这样的话:

我怀着焦急的心情,对着一个过去的时间转身走开,这过去的时间从此我是再也见不到了,向我伸出无力又多情的手臂的逝去的一切,从此也只有弃之不顾,可是,那失去的一切似乎正在向我说:让我们再活转来。

当我们阅读前人写下的、或者自己写下的日记,那种让失去的时间复活的感觉,不正是日记的逆行姿态?

当然,不是每一个普通的作者都有普鲁斯特那样自觉的逆行意识。普罗斯特非常明白,他的写作是一种逆行。他强调感觉超过理性,唯有这种超越,才能把握住印象中的东西。而且,还有那些潜藏于我们感觉内部、被囚禁的意识,那种由于某个客体(例如,小玛德琳点心)的突然呈现,被我们重新唤醒、释放的感觉,由此,生命中的某个时辰得以复活。

用普罗斯特的角度来看日记,我们或许可以把握到日记的某种重要性;我将之归纳为异议与抗争。但是我这样说,是不是太宽泛?是否把日记混同于其他文体?因为任何真正有价值的文学艺术,何尝不是个人的异议和语言的抗争?但区别在于,无论如何,日记大体属于非虚构的范畴。即使无所不包,日记有一些基本特征:

1、线性时间框架——即它总是逐日记录(哪怕是周记甚至是补记),它总要遵循线性时间。

2、个人记录——它总是以作者的个人经历为中心,基于个人观察以及个人视角。

3、当下记录——它总是围绕着生命中的今天,在逝去的与未来的时间流程中,唯有今天、当下、此时此刻,是永恒的主题,也是不可替代之物。

4、它总是以内心独白为主要的叙事形式。

而后人在阅读日记时,几乎完全是反向地进入文本:

1、超越线性:阅读时可以顺着读、挑着读,但总是逆向地进入过去之河。

2、超越个人:从某一个人的观察,读者进入到在个人经验里呈现的社会经验。

3、超越历史:日记中的内容也许在过去的那个时代不合时宜,而读者可以将今天的价值观、今天的时空带入到作者的时空,从中找到历史与今天的关联、对照、互相映射;得以重新审视那个时代,无论是价值观还是常识的位置。

4、超越独白:在阅读过程中,逝者与生者、作者与读者展开对话。

举例来说,肖军在1945年5月21日的延安日记里写到:“夜间去看《白毛女人》,费去了六、七个钟点,这是我平生第一次看的最差的戏。”

如果这几句话在文革期间曝光,一定会成为肖军的“反动观点”之一。而我们现在读到,则会觉得其中包含了饶有兴味的细节:一个是肖军所坚守的艺术水准,他完全不认同这种粗糙的为政治服务的作品。再一个,说明《白毛女》这个歌剧的早期版本相当长。还有,肖军的政治态度也表现在日记中,他越是直率,越是直言不讳,也越多地保留了历史的真实性。在《延安日记》中,肖军记录了革命给他带来的失望和痛苦,尤其是那种以革命的名义整治知识青年的政治氛围和手段,今天看来,实在是令人触目惊心:

高原夫妻来了,他们在保安处被囚禁了三年,这是我们第一次见面。他们讲说了那里面“无法无天”以及悲惨的情形:一个女人疯狂了,被光身囚禁在窑洞里,弄了浑身粪便;一个东北人被囚禁了六年,有肺病;一个中学校长陷在昏痴状态,吃烟把手指全烧成了泡!一个东北女人“十五分钟”回答罗迈的“有问必答,言必对题,禁止耍死狗”她上吊了,罗迈还说她是“死特务”……

不仅如此,还有,在9月14日的日记里,他写道:

从章煌谈话中,一个会唱歌的女人(戴XX),在鲁艺因失恋(华XX)受刺激,又被整疯,到保安处被打,疯了,两冬天腿蜷曲卧于冰冻中,屎尿中,后来光身子,不屈服,被饿站几天,歌歌,哭哭,笑笑……

所有这些令人惊悚的内容,在文革之前的几十年里,从来没有公开过。它没有成为有关延安知识分子命运的公共记忆。从那个年代过来的人,也不敢披露。这些苦难,被当时的意识形态完全遮蔽;却有幸因个人日记而得以保存。肖军在冤案遇难者的追悼会上泣悼:

“一个青年走向光明,生长起来是不容易的啊!不要忽略他们底血……更不要忘记了这些血底经验和教训啊!”

不幸的是,日记作者的眼泪和浩叹和当时的悲剧一道销声匿迹。随之而来的五十年代、六十年代……一代又一代青年知识分子在浩劫中惨遭虐杀和摧残。

从肖军这天的日记里,我们知晓了諶曼丽的名字。如果不是这日记,谁会知道那天窑洞坍塌导致一位少女的死?而她之所以被关在窑洞中,是因为所谓“抢救”运动,她正在“等待组织上的结论啊!”

如今,距离肖军的写作时间,已经过了75年;这样的细节和场景却令我们温故知新,引起强烈的思想共鸣。尽管这中间隔了若干个历史时期,包括特别黑暗的偶像崇拜和专制岁月。

如果要小结一下,可以说,日记的一个迷人之处正是在于它的异议性。它在当时当世所需要维持的私密性是有道理的,越私密,越自由;越有利于作者维护个人的内心世界,无所顾忌地表达对生活的独特审视。当然,我举肖军上述日记的内容,相对来说,政治性比较强。我们很容易看出它的异议性质:质疑强权,坚持己见。

其实,即使是生活化的日记叙事,那些令我们感动的书写,也来自它的异议性——与宏大叙事的距离。例如,媒体乐于塑造的父亲形象,总是那种硬汉型的、阳刚气质的英雄,至少也是无名英雄。但在流行歌曲《父亲写的散文诗》中,词作者董玉方直接从父亲日记里截取了其中的文字,父亲在那里倾吐了自己的愁烦、无力感和自责:

一九八四年 庄稼还没收割完

儿子躺在我怀里 睡得那么甜

今晚的露天电影 没时间去看

妻子提醒我 修修缝纫机的踏板

明天我要去 邻居家再借点钱

孩子哭了一整天哪 闹着要吃饼干

蓝色的涤卡上衣 痛往心里钻

蹲在池塘边上 给了自己两拳

这是我父亲 日记里的文字

这是他的青春 留下的散文诗

……

这是类似朱自清的《背影》中那样平凡、甚至有点笨拙的父亲的形象,而在这种平凡卑微中流露的人性,既脆弱又深厚;它成为连接两代人的情感纽带。父亲的困境和痛苦,通过歌曲中得以升华,听众得见其中人性的光芒,所以为之感动。

6、封城日记:疫城内的创伤叙述

以上谈到了多种日记文本,我总的感觉是,这些与武汉疫情期间兴起的“封城日记”不太相同。

假定日记有其传统,那么这些不同,表现在哪里呢?

以方方日记和郭晶日记为例,包括其他一些类似的文本;与其说是个人日记,不如说,是个人记录加公民报道的合成。

换言之,它是日记体,即采用了这种比较自由、从个人观察和经历出发的文体,但它诉诸的对象不限于作家自己,而更多的是社会公众。

由于它主要是对公众说话,它的战地报道的意义,大过它与自己内心对话的意义。

还有,由于它几乎是即日写出立即上传,很多读者甚至说到,一天不看方方日记这一天就不算完结。这种读者效应,也呼唤并且引领更多的作者明确地通过日记体向公众说话,做及时报道。以至于方方得到这样的美誉:最好的“战地记者”。

先从公民报道这个角度来讲,我们可不可以想一想,为什么这一时期的武汉的公民报道,不直接进行,而要假以封城日记的形式?

记得白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇作家对外媒称她为“记者”非常反感。她认为这完全是侮辱性的称谓:“我从五岁开始,就知道自己要成为一个作家”,而非一名记者。我也相信,方方更在意自己作为专业作家的身份,而作为疫城记者(日记作者),恐怕也是始料未及。

那日记怎么写成了公民报道的?我觉得,在估计这一时期任何人的日记成就时,不能忘记一个基本的事实,那就是言论管控的存在和报道者的牺牲。

我们如果不是故意遗忘或者无视自己的恐惧,就必须承认,在此次疫情最危险和艰难的时候,武汉的战地记者不是被封闭在小区的作者,而是敢于直接进入一线医院、殡仪馆和高风险感染社区的报道者,如陈秋实、李泽华、方斌、张展、张毅……等。记者中最有勇气的,非公民记者莫属;他们是地地道道的逆行者。

他们没有官方颁发的记者证,缺乏基本的采访保障;连生命安全也难以顾及。可正是从他们这里,我们听到了最脆弱者的声音;看到了最无助者的绝望。在社交媒体上,我们每天也看到来自城市各个角落的小视频,很多普通公民发出真实的呐喊。我们决不能忘记,有几位自媒体人被强制销声。时至今日,武汉已经解封,我们依然没有听到有关他们的任何消息。

强迫失踪,这就是作为公民的“战地记者”的代价。如果我们要将战地记者的美誉桂冠戴到一位不出门的作者头上,置这些消失的勇者于何地?

即使是不在封城之地,社交媒体上的封号删帖早已常态化。写出真相与观点——这对很多知名的知识分子、对于曾经的“十万加”公号,都是奢望。前几天,我看到我的校友、同为大学教授的朋友郭于华老师说:

我微博被封了80个号,微信5个,虽然还坚持着,但我觉得不能以此作为“没事”的依据。网络上能说话的已消失大半,现实中那么多被抓被判被失踪被警告被训诫被株连被沉默的,我们不能视而不见吧?更有历次“灾难”中那么多生命的消失,……这是怎样的空间?怎么不是地狱呢?

郭于华教授的一个80+5,意味着多少天的挫败和锲而不舍的转世?又要耗损一位社会学家多少宝贵的时间和毅力?如果把郭老师这一个人的坚持乘以无数同样的经验,是何等巨大的精神折磨和智力的浪费?我们又怎么能枉顾这一基本事实呢?

在这样的情况下,依然能够连续发出六十篇封城日记者,值得尊敬;但读者难道不需要理解:你能看到的这些文字,无一不是经过了官方和自我的严格审查而幸存下来的;其中必然有迫不得已的退让和妥协。

日记体的兴起,就是在公民报道被封杀期间的退让。它得到读者的追捧,也是由于,人们看不到更多的、直接来自社会基层的战地报道。《财新》、《人物》等媒体,都有很多深度报道,值得肯定;但是报道有禁忌,读者希望了解更多啊。

方方日记或者郭晶日记,成了公民报道的替代作品。关键是,这些日记被发布出来了。但它也是一种创伤性的写作,为了生存下来,它需要有所规避。

这样的话,日记体得到了什么,失去了什么呢?

类似封城日记的公民报道,得到了日记体的自由选材和个人性。我们不会苛求任何一位作者说,他或她不该在日记里写了今天中午吃什么喝什么;因为这本来就是疫区生存的基本主题之一。而且,无论是长居的作者还是偶居的异乡人,无论是高风险街巷还是周边小区,每个人的观察都提供了此时此地疫情拼图的一个板块。

失去的呢?

除了前面所说的被销声、删帖封号之外,幸存下来的日记不可避免地成了被锁喉、断腕后的写作,是背负创伤的欲言又止;何况,还要时刻要面对封禁的危险。

你不能直抒胸臆,不能讨论所谓敏感话题;不能有政治异议……再简单一点吧,你需要配合政府,良性互动。可是,即使像方方这样良性,现在我们已经看到,一波又一波显然是经过了调度动员的所谓专业评论家已经出马,他们正在展开对方方日记的围攻。

如果说,我们的力量不够让很多封禁的声音起死回生;也许,余下的路是,需要有更多人接续日记行动。在大作家被迫封笔时,需要更多的普通人、沉默的大多数,开始讲述自己的故事。

我这篇关于日记的漫笔也要结束了。是的,武汉已经解封,但是,很多武汉市民依然被封闭在小区中,封禁的主题没有过时;尤其是,在疫情没有最终向好的定局之前。

即使不能像作家方方、诗人小引或者社工郭晶那样,写得那么自觉和及时,那么完整和丰富;至少,让文字来举证:这场疫难是真实的,对于个人和社会,它都应该被记住。

2020年4月10日 武汉解封第三天

我的微信公众号、美篇、有道云笔记……都被封禁,所以,抱歉我没法让您用更方便的方式表达支持。

如果您可以截图保存这个打赏码,然后再通过识别打赏码来表达支持,我会转交给最需要的人们!感谢鼓励,有赏必捐!

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐