一杯午夜咖啡:讀James Ferguson《反政治機器》

James Ferguson, 1996[1990], The Anti-Politics Machine: “Development,” Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. University of Minnesota Press.

這兩三年每回拜訪X村的時候,我總是喜歡隨便帶幾包零食、在夜裡蹓去找P聊天。她家在村子邊緣,需要摸黑經過一小片玉米田,擺平幾隻熱情的獵狗才能抵達,我們的高談闊論因此不至於擾人清夢。我熟門熟路從倉庫摸出藤椅板凳,P從廚房裡拿來磨豆機手沖壺,幾個人就這樣在門庭的黃燈泡下喝起午夜咖啡。P是資深村民、社區發展協會志工,美其名為總幹事,實際上包辦一切大小雜事。這是她一天中唯一得閒的時刻。

「年紀大了,又沒有其他人來幫忙,太累了。」我剛認識P時,她那種天馬行空的想像力,這幾年越來越稀薄。除了有正職工作要養家活口,社造業務讓她長年深陷各補助單位繁瑣的行政手續中,自我剝削的程度令人心驚。為了獲得不同公家單位的經費,計畫書裡有時候要主打農業農產,有時候要著重在「原鄉風情」,有時候要從文化資產的角度切入,有時候要強調偏鄉就業困難。我們魔幻的咖啡聚會圍繞著這些俗常瑣碎的話題,直到睡意和寒意逼我告辭。

對於這些零零總總的「計畫」,我的心態也很矛盾。幾十年來,多少令人敬佩的團體靠這些補助維生,耕耘一方田地,在島上許多角落孕育出各色奇花異草;另一方面,我卻也親身體會過,有時候就為了那一點點錢,組織工作者要花多少心力在填寫表格、舉辦座談會、分享會、接待「長官」、報帳、寫結案報告,還有最不堪的,忍受某些外來的社造「老師」對當地居民指指點點。

無論我們喜不喜歡,社區營造早已成為一個巨大的產業,這個產業自我繁衍的其中一個環節,在於生產出一種兼容各方立場、充滿理想的「計畫書」文體──即便所有人都知道,它的內容很可能根本就與現實脫節。James Ferguson的成名作《反政治機器》可能是第一本聚焦在「發展計畫」的民族誌。Ferguson關心的是由國際組織推動的大型援助計畫,它們牽涉一國經濟前景,規模遠超過社區營造,兩者卻有很多相似之處。

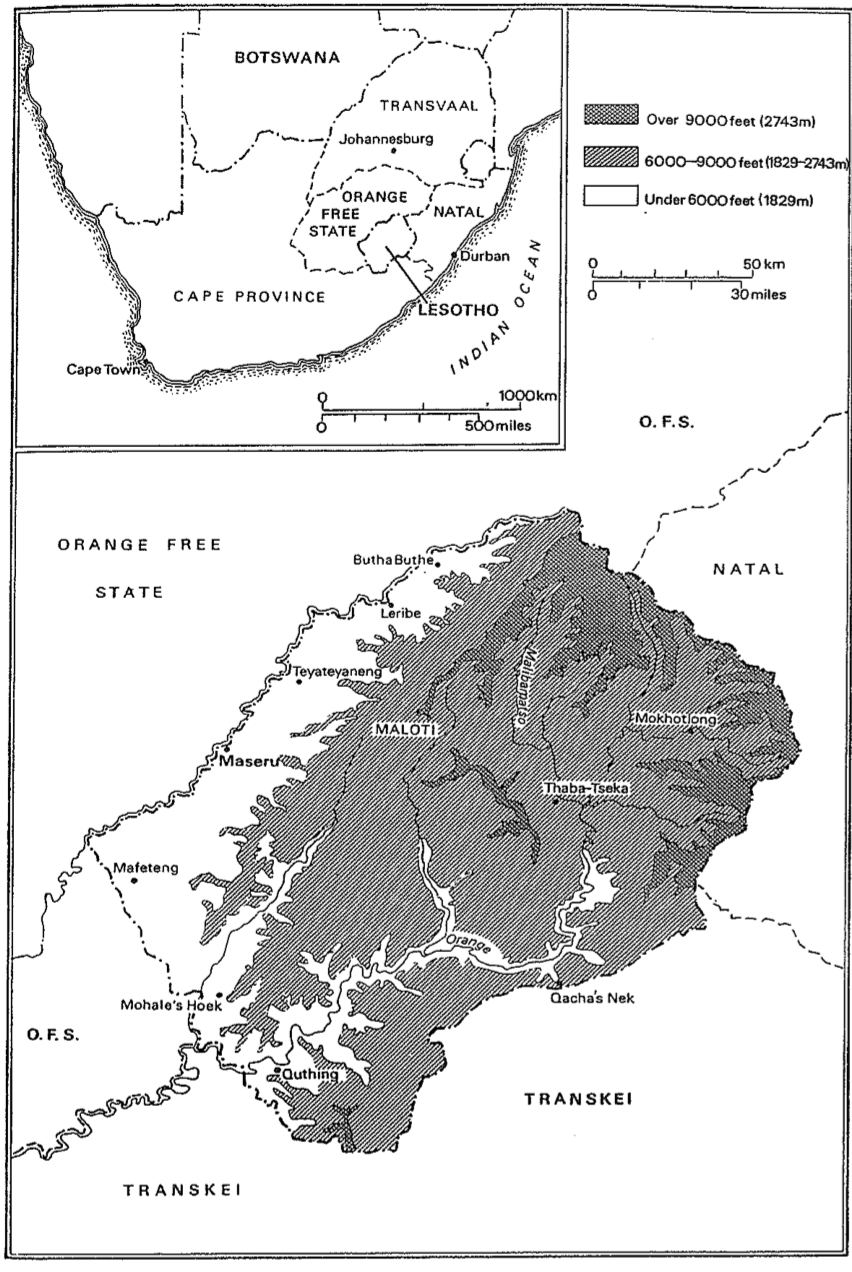

《反政治機器》的田野工作在被南非共和國包圍、1966年才脫離英國殖民的賴索托王國進行。不過,Ferguson開宗明義地說,這本書研究的是「國際發展」的理念如何作用在特定的地方,而不是賴索托本身。更具體來說,他關注1975年到1984年之間,由世界銀行與加拿大國際發展局(Canadian International Development Agency)出資的塔巴─采卡計畫(Thaba-Tseka Project)。

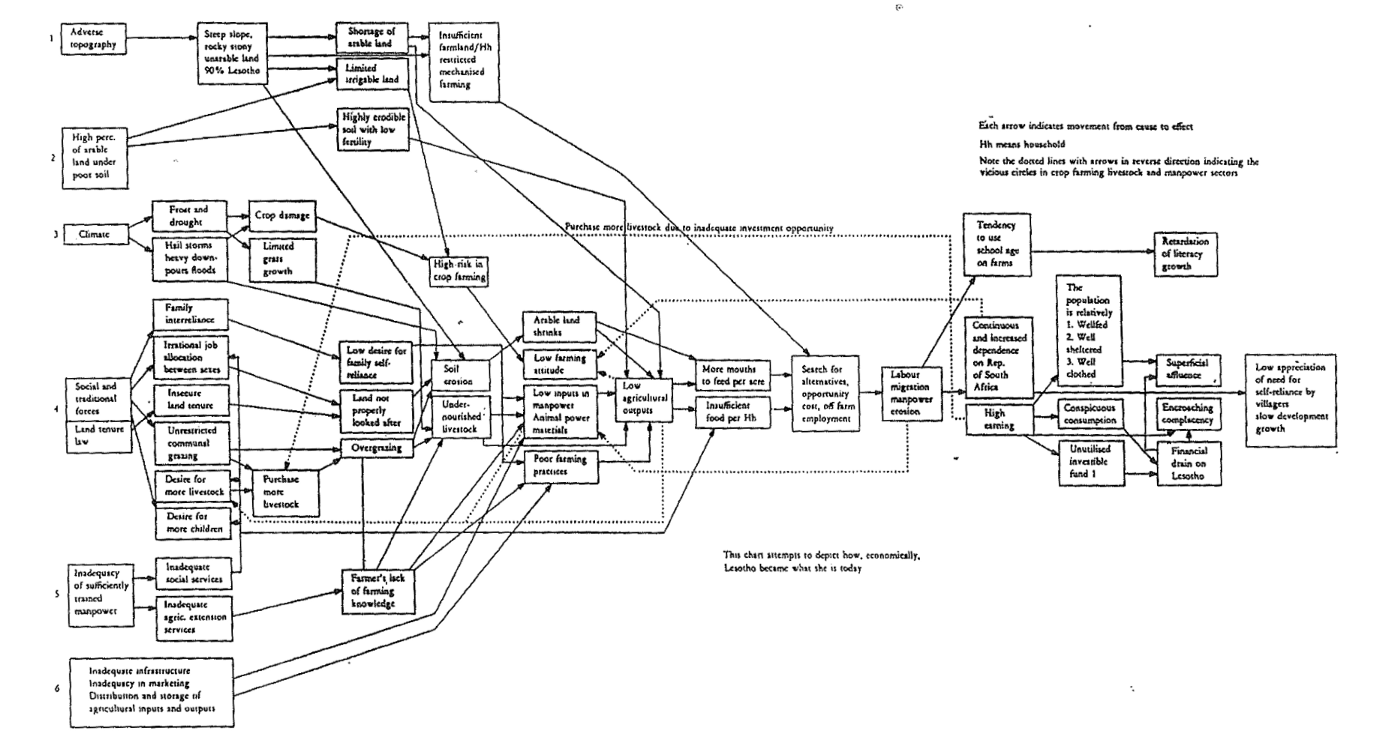

這個計畫希望能改善塔巴─采卡省居民的生活,羅列了包含基礎建設、農業、教育、健康等面向的問題、手段與目標。Ferguson花了一整章分析規模浩大的計畫書本身,拆解國際發展的藍圖,並一一指出它對賴索托的錯誤描述。然而,Ferguson認為,這些錯誤並不是單純品質低劣的社會科學研究,而是源自特定角度生產出來的一套論述。在這套論述裡,真實的賴索托必須被塞進一雙不合腳的、名為「最低度開發國家」(Least Developed Country,簡稱LDC)的靴子裡。

舉例來說,世界銀行認為賴索托之所以無法「發展」,是因為它過度封閉與孤立。而既然問題是孤立,那解決之道就是讓它「走向外面的世界」。矛盾的是,發展專家卻也認為賴索托過度依賴鄰國南非,無法自立自強。換句話說,他們把區域經濟體裡面的一塊獨立出來,把它視為封閉的國家經濟,又反過來指出它的問題在於對其他部分的依賴。此外,塔巴─采卡計畫也把當地居民都視為農民,正因為所有人都是農民,所以不存在「失業」問題。事實上,賴索托向來不是一個遺世獨立的區域,歷史上有大量的賴索托人頻繁前往南非打工。賴索托人民的生計出現問題,很大一部分其實是1970年代,兩國外交關係惡化,國界管制變嚴的緣故。

但國際發展計畫完全不在意這些。Ferguson說,它們有一種對現實經驗的免疫力,可以無視政治與歷史脈絡。如同許多其他的援助計畫,塔巴─采卡計畫最終也以失敗收場,原先的願景像一個破布娃娃,被地方政治勢力東拉西扯。派駐當地的計畫專員始終不明白,為何賴索托政府不願意好好接受他們的「幫助」。

Ferguson的分析並沒有止步於此,他強調,發展產業之所以可以源源不絕地輸入「最低度開發國家」,是因為它早已創造出一批專家、一系列規則,以及一整套去政治化的治理語言,它們自我繁衍,把所有政治問題都化約成技術問題來解決。於是,破布娃娃破了也罷,但它會召喚出魔鬼,導致「不在計畫內」的結構性變遷──官僚系統擴張後,更多的權力透過計畫而來,讓國家的力量得以延伸到邊陲,壓制真正有可能造成改變的政治行動。國際發展計畫成為了強而有力的「反政治機器」,是遮掩真實問題的幻想產物。

Ferguson對「發展」的批判不遺餘力。關鍵不是隔空評價計畫好或不好,而是要考察它們挾帶著什麼樣的觀念、又造成了哪些後果。發展專家最愛自問自答的問題是「賴索托應該怎麼做?」把所有思考都導向國家經濟,而不是當地人對自己生活狀態的理解。Ferguson提醒專家們,在抱怨政府不配合之前,或許應該要先聽聽為何賴索托人不願意出售牛隻。

《反政治機器》可能不是Ferguson最成熟的作品,但我們看到了年輕的人類學家如何借用當時新穎的傅柯權力理論卻不流於抽象,反而拓展了民族誌的邊界。但是,面對如今花樣更多、更專業化的官僚體系,我悲觀地懷疑,「深入理解」究竟能不能帶我們走出這座陷阱。正因為「計畫」的發散式權力不來自特定的實體,以論述對抗論述難免像是棉花打在棉花上。三十年後的此刻,《反政治機器》的批判早被收入教科書,每個學生都可以琅琅上口,但發展依然不死。過程中你有輸有贏,但很難真正從這場遊戲中脫身。

或許那些回合之間的中場時刻,正好夠用來喝一杯午夜咖啡。

James Ferguson是史丹佛大學(Stanford University)的Susan S. and William H. Hindle人文科學院教授以及人類學教授。他在哈佛大學(Harvard University)取得人類學博士,受業於非洲專家Sally Falk Moore與Jane Guyer等人。Ferguson關注南部非洲的政治人類學議題,包括城鄉移動、貧富差距、社會福利,以及「發展」和「現代性」等概念如何與常民生活交織。The Anti-Politics Machine是他的第一本書,近作包括2015年的Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution。

關鍵字:政治人類學、官僚化、農村、國際發展計畫、南非