你吃過被「染色」的三文魚嗎?

我熱愛逛生鮮超市,看到新切下來的三文魚擺在冷櫃裡,細膩鮮豔的橙色魚肉之間夾著白色的脂肪紋理,看著讓人食指大動。正宗的挪威三文魚(大西洋鮭)只能依靠進口,價格昂貴,然而當鮮嫩的生魚刺身伴著醬油和芥末入口時,那種爽滑豐富的口感的確讓人欲罷不能。

而當我們聽到某些養殖利益團體大肆鼓吹的“高原三文魚”其實是淡水虹鱒的時候,心裡總會不太舒服。虹鱒雖然和大西洋鮭有著親屬關係,但是卻是淡水魚,有寄生蟲之虞,不適宜生吃。而其中有個點讓人格外在意——虹鱒類似于三文魚的橙紅色,是染的。

“染的”?

其實,即使是“真”的三文魚的顏色,也是染的。

野生鮭吃的魚蝦和甲殼類動物中,許多含有蝦青素(astaxanthin)、角黃素(canthaxanthin),都是類胡蘿蔔素(Carotenoids)。其中,阿拉斯加的紅大馬哈魚(Sockeye)吃磷蝦最多,所以最紅;而往南一些的太平洋鮭(例如Chinook,奇努克鮭)則沒那麼紅、甚至偏粉。

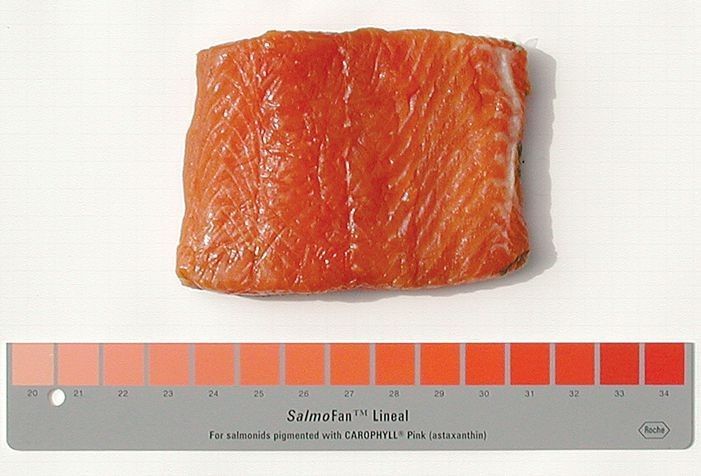

現在我們吃到的大西洋鮭,很多也是人工養殖的。如果只是喂飼料的話,魚肉會泛白。但是人們對三文魚的“紅肉”印象已經十分深刻,而養殖者都會給飼料中添加人工提取的類胡蘿蔔素。其中,一個叫 DSM 的公司專門給養殖廠商合成飼料色素,這是他們為三文魚顏色製作的色卡。

所謂“天然”的顏色

我們吃到的食物,“應該”是什麼顏色的呢?“染”這個動作,夾雜著“以次充好”的既視感,那些我們讀不懂的染色物質,仿佛也是近現代科學技術的產物。然而,食物染色有著非常長的歷史,古時候就有人總結出來“美味”或者“高級”的食物釋放出來的顏值信號,通過提高顏值的小伎倆獲取更多利益。而我們心目中食物的顏色,實際上是被這一整個過程“定義”的——哪些看起來是“天然”的,哪些看起來又是“經過加工的”。

最早的染色要追溯到在西元前1500年,人們就使用天然色素提高食物的外觀,比如用藏紅花使食品呈現出新鮮美味的澄黃色。西元前400年,古羅馬的博物學家老蒲林尼(Pliny the Elder)也記載,帝國商人出售的紅酒也會使用色素染色。在過去,將食物染紅可以使用甜菜(偏紫紅)、石榴(偏玫紅)和辣椒粉(偏鮮紅),染黃會使用藏紅花或者薑黃。使用薑黃代替昂貴的藏紅花成為了許多奸商的“明智之選”,德意志各邦國就曾經出臺過法律,禁止用薑黃“以次充好”。

用焦糖染色也十分常見。我們現在所謂的“炒糖色”是中國傳統廚藝中的一種重要技術,利用了“焦糖反應”,糖類在高溫(150-200℃)條件下發生降解、聚合,形成了具有粘稠狀特性的黑褐色物質。適當的焦糖色能夠讓食物展現出豐美的質感,焦糖反應本身產生的烘烤味和香味,甚至能蓋住並不新鮮的食物本身不太理想的口味。

人們為了以次充好使用的小伎倆,甚至變成了一種傳統。例如,從紅木(Bixa orellana)的紅色種子皮裡面提取出來的一種物質,被我們稱為胭脂紅,最先起源于南美。被歐洲人採用之後,16 世紀的英國人用來給當地的芝士染色。傳統的格洛斯特郡的芝士(Gloucester Cheese)是黃色,因為有某種當地黴菌,是高級芝士的標誌。然而加上胭脂紅之後,原本低劣的白色芝士也能呈現出高級的淡橙和金黃色。這種做法後來被“普及”到了英國產的各種芝士中,以至於我們現在看到的芝士(以切打芝士 Cheddar Cheese 為首),都是經過工業染色的。

京都大學的研究者、講師久野愛曾經寫過一篇美國食品產業的論文,探尋了美國19世紀末到20世紀中葉為食物染色的努力。食物的顏色並不僅僅是“看起來”那麼簡單,關係到生產、銷售、政策制定乃至人們心理的各個方面。

比如黃油。黃油來自牛奶,如果是吃飼料的牛,奶是白色的,提取出來的油自然也沒有顏色。然而,如果是天然放養的牛,在春夏時候在外吃草,草料中會含胡蘿蔔素。這會讓牛奶呈現些許的金黃色,從而析出金黃色的黃油。人們認為這是美味的標誌——所謂“六月之色”。19世紀70年代,美國的大型食品供應商,例如 Wells、Richardson & Co 和 Heller & Merz 等等,都開始使用人工的染色原料為黃油染色。

“黃油”就這樣變成了“默認顏色”——但我們的牛奶,還是白生生的。

而生產食物染色劑的廠商,則一直都在調配並決定看起來能夠體現“正常黃油”的顏色。其中重要的一環,是保證不管誰生產出來的黃油、什麼時候生產的,都必須得是同樣的顏色,儘管真正自然的牛奶顏色會因為飼料等條件的變化而產生變化。

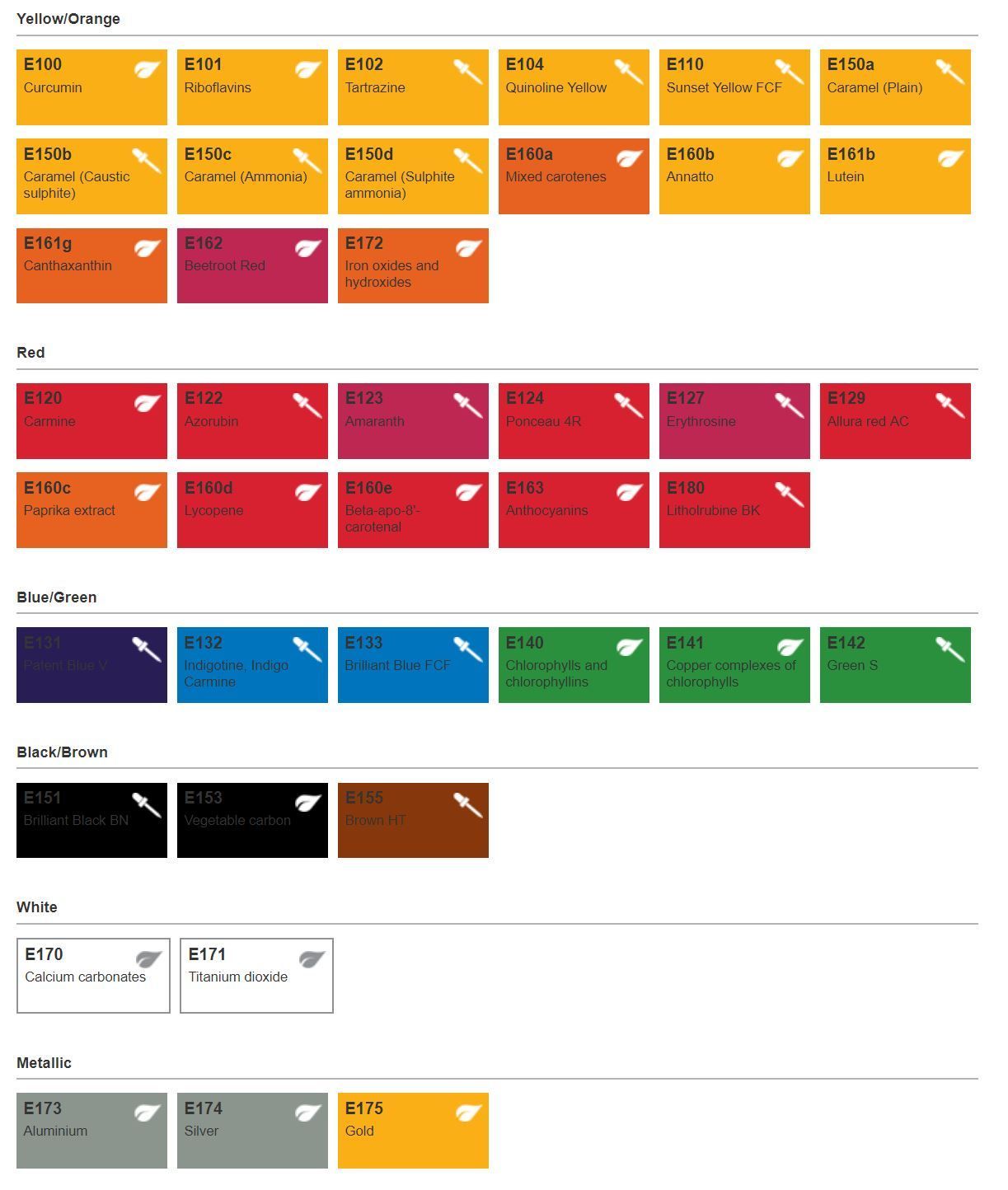

食品染色的政策和規範經歷了相當多的變化,監管部門的不斷介入,旨在保證添加進去的東西不會損害人們的健康,從早期的模糊規定(不能添加有毒的東西),到黑名單,再到現在的白名單。允許被使用為食品色素的物質是有限的(不管是“天然”的還是“人造”的),每一種都有自己的編號。而如何調配這些顏色,就是食品生產廠商自己的事兒了。

但什麼樣的顏色是“正常”的、什麼是“天然”的,已經不是我們的本能能夠左右的了。就像2012年,美國的星巴克爆出使用一種甲蟲身上提取的胭脂蟲紅色來做草莓星冰樂的染色劑,這造成了相當多人的恐慌(首當其衝當然是素食主義者),但這真的是“不自然”的嗎?那跟化學製劑的胭脂紅相比呢?

顏色與對食物的認知

什麼食物該是什麼顏色?顏色會影響我們對食物的認知嗎?答案是肯定的。我們並不會蒙著眼睛吃東西,視覺、嗅覺和味覺在進食過程中會互相影響。早在 1936 年,化學家 H C Moir 就做過一個實驗,這個人把倫敦化學家圈子裡的科學家都請來吃晚飯。所有的食物都請大廚精心準備過,都是新鮮的、味道和口感也非常好。但是 Moir 改變了其中一些食物的顏色,把它們弄得不太正常。結果,好多人抱怨這些食物唱起來沒味兒,有一些人吃完之後感覺噁心。但這完全不是食物的錯。

近些年來的消費行為心理學實驗也有不少對準了食物顏色。北卡羅萊納大學的 Lawrence Garber 就做過這樣一項實驗,給被試提供橙色、紫色和透明的三種果汁。其中混雜有橙色的葡萄汁(錯誤的顏色),標籤上有的標著“橙汁”和“葡萄汁”(錯誤的標籤),有的就乾脆標著“果汁”,來看看實驗物件對於這些果汁味道的判斷。

結果看起來像葡萄汁的橙汁,只有5.4%的人喝出來是橙汁。而透明的、標著“果汁”的橙汁,也只有24%的人喝出來了真實的味道。對於味道的感知也和顏色相關——對於紫色橙汁,人們傾向於嘗出更多酸味;而同樣的橙汁,只是因為顏色變橙色,人們便會覺得甜。

即使是很相近的顏色變化,也會讓人們改變對於食品味道的認知。Garber 的另外一個實驗把葡萄的紫色換成了檸檬的黃色。橙色和黃色顏色相近,但成功認出來橙色檸檬汁的只有30%,而檸檬黃的存在對甜味的感知也受到了影響。

他認為,食品顏色影響消費者對味道的判斷。特定的顏色和特定的味道,在人們的頭腦中形成某種模式,有的時候甚至超過了其它資訊的來源(比如味道本身、或者文字標籤等等),占到了上風。原因也並不難理解:人們不斷從環境中獲取食品顏色和味道的資訊,形成特定的模式。而在大規模農業和工業食品佔據我們餐桌大部分地位的今天,“自然”離我們越來越遠,而我們的模式也自然會被製成品所鉚定。

顏色、行為與消費習慣

視覺連結著味覺、嗅覺和口感,其中味覺(酸甜苦鹹鮮)又是最強的。比如,特定的顏色和酸、甜的程度特別相關。紅色常常讓人聯想到成熟的果子,青色則容易讓人覺得酸。而且,顏色越深,味道越強。而在天然食物中不太出現的藍色,則會降低水果的味道強度,即使“藍莓味兒”的東西,也得更偏紫色,才能嘗起來不那麼奇怪。

而且,不光是顏色本身,顏色的多樣性也讓消費者的購買意願上升。一個 1982 年的行為實驗顯示,相比只有一種顏色,在糖果有更多顏色的情況下,人們會吃掉更多,即使是那單一的顏色是自己最喜歡的顏色,也很快就膩了。

這一點對於商業食品的設計製造特別重要。1990年,百事可樂曾經推出一款新品叫“Crystal Cola”,改變了可樂一貫的棕黑色(其實是焦糖色),結果遇冷。雖然可樂嘗起來的味道是完全一樣的,但是人們就是無法接受它作為可樂的事實。

而對顏色最成功的炒作,無非是“馬卡龍”這個甜點。這種在大部分中國人的味覺習慣裡“甜到齁”的東西,其實也並不是所謂歷史悠久的法國甜品。

開始,馬卡龍的顏值並不高,就是以蛋白霜(meringue)為底的甜點。到了 19 世紀,開始出現一些口味上的花樣,然而讓其成為經典法式甜點 icon 的,還是拉杜麗( Ladurée) 烘焙坊的顏色遊戲。

拉杜麗創立於 1862 年,而真正讓他們名揚法蘭西的,還是 1930 年創始人的孫子,開始把馬卡龍做成了兩層,添加了生巧的夾心。最重要的是,他們給馬卡龍加上了各種顏色,代表各種口味,顏值一下子提升了。他們將顧客對準中產、新貴們,作為能買得起、又十分體面的禮品,流傳於巴黎。

一開始,馬卡龍也沒有如此之多的口味(只有巧克力、香草、咖啡和覆盆子),也沒有現在我們所看到的粉嫩的“馬卡龍色”。真正讓馬卡龍色家喻戶曉的,是上世紀 90 年代,拉杜麗決定打入時尚界,將自己的當季新口味和時尚流行色結合起來,並登上了 Vogue 和 ELLE,銷量也因此狂漲了 3 倍之多。

粉嫩的顏色和新的味型,也因此一炮而紅。比如開心果的粉綠,檸檬的粉黃,2009 年甚至推出了「鈴蘭」(Lily-of-the-Valley),是一種介於粉黃和粉綠之間的顏色,成為了當季爆款。有意思的是,馬卡龍為了追趕流行而推出的新顏色,反而又促進了這種顏色在時裝界的流行,所謂「馬卡龍色」也成為了粉嫩的代名詞。

粉嫩的“馬卡龍色”,似乎會給人清爽、高級的味道感受,有 N 個色號的、多彩的馬卡龍也會提升人們的購買和消費欲望,讓人目不暇給地興奮起來。隨著馬卡龍的流行,更多的人會將馬卡龍的粉嫩顏色,和口感柔和、甜蜜的資訊結合起來,成為甜品的定番“顏值”。而口味,或許真的就沒有那麼重要了。

所以,到底是誰決定了我們餐桌的樣貌?

我們的食品的顏色,與“自然”本身已經相去甚遠。顏色成為了食物的外在標籤,而我們對它擁有著複雜的情感,就像我們執著于“三文魚”本身的名字一樣——大西洋鮭(Salmon)的粵語音譯而已。虹鱒是什麼,我們會關心嗎?為什麼有人想要將虹鱒染色,並一定要安上“三文魚”的名稱——儘管它僅僅是一條淡水魚?

是的,我們關心的,並不只是食物好不好吃而已。而想方設法讓你掏錢的商家,肯定是再明白這一點不過了。

——————

本文亦發表于我自己的微信公眾號「人間 Museum」(museumofus),歡迎順手關注 >w<

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐