274|corona回顾|弧线如何弯曲(上):结构性暴力、传染病与不平等

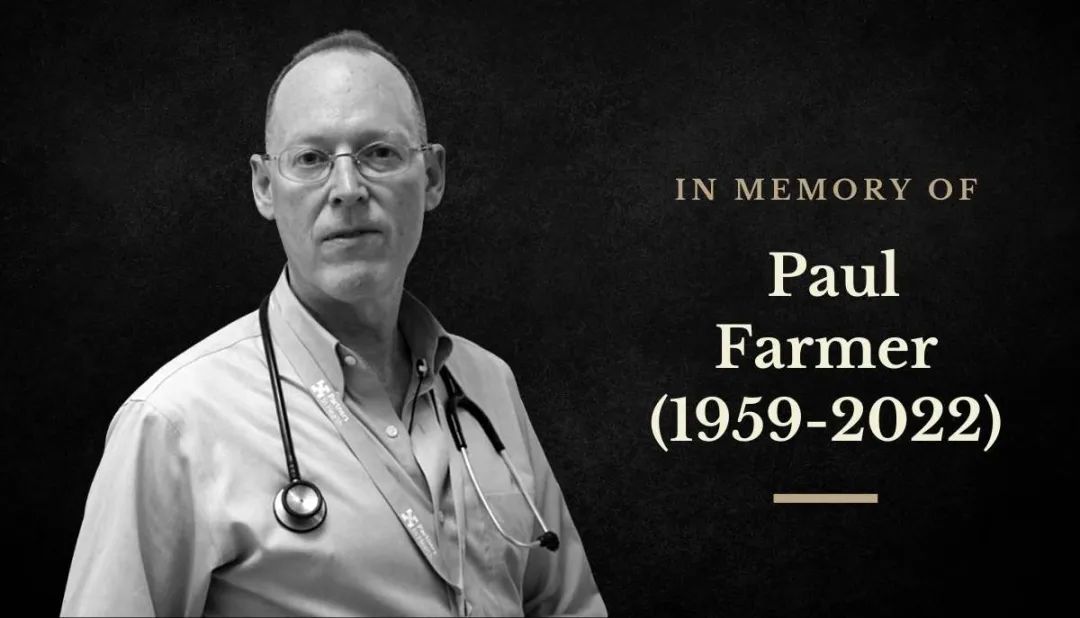

1983年,还在杜克大学念本科的保罗·法默(Paul Farmer)来到海地中部一个名叫康热村(Cange)的地方,开始了他在村诊所的志愿服务。后来很长一段时间,这里成为了他研究、行动的根据地,甚至第二故乡。今年2月,保罗·法默在卢旺达因心脏病发去世,掀起全球广泛的悼念行动。无论如今的人类学对法默秉持的医疗人道主义有多少批判,他都已然是20世纪末人类理解和应对流行病的历史上一个绕不开的名字。

–

在这场持续延宕的疫病之下,重新阅读和讨论保罗·法默并不是一种单纯的纪念,或为令人困惑的当下寻求某种答案,而是要在变动的语境之下进行批判性反思。尽管意图用跨国医疗资源输送弥合不平等、甚至曾与卢旺达独裁政府合作的法默并不完美,但他的思想与行动遗产中始终直指这样的核心问题:疫病向我们揭示了什么?医生能做的是什么?公共卫生的意义到底在哪里?

–

本期文章是对2022年9月进行的“弧线如何弯曲”corona读书会分享整理,分为上、下篇。上篇由结绳志编辑孟竹和上海教育出版社《当代瘟疫:传染病与不平等》(Infections and Inequalities)中文版责编储德天分享法默关于责难的地理学、结构性暴力的书写,以及他对结核病与不平等的思考和实践。下篇由《瘟疫、世仇与钻石:埃博拉病毒与历史的劫掠》(Fevers, Feuds, and Diamonds)中文版责编郭悦,以及《当代瘟疫》译者、“心声mind”平台创办人姚灏分享法默在西非埃博拉公共卫生治理中的历史思考,以及法默对公共卫生行动者的启示。

分享人 / 安孟竹、储德天

特约编辑 /心澈

01. 责难的地理学与结构性暴力

安孟竹,结绳志编辑

保罗·法默是人类学入门课上常常提到的一个名字,比如说讲全球化的后果时,我们经常会用到法默提出的责难或归罪的地理学( The geography of blame)。这个概念出自他最早一部写海地艾滋病污名的作品《艾滋病与控诉》(AIDS and Accusation)。什么是责难或归罪的地理学?理解这个概念就要首先了解一下海地这个国家:海地是加勒比地区的一个小国,大家可以看到它在地图上的位置临近美国的佛罗里达州,历史上它也曾经是法国的殖民地。自19世纪海地独立后,国内就开始经历连年的战乱,包括外国军队的占领和本国的独裁统治。在这种不间断的政治经济灾难之下,很多难民从海上或经由墨西哥涌入美国。1980年代初,美国的男同志中间爆发了艾滋病,在当时美国的公共卫生官员看来,正是这些进入美国的海地难民把艾滋病的病毒带给了美国人。因为当时艾滋病已经在海地肆虐开来,所以这些官员认为美国人是这场疫病的受害者。很长一段时间里,海地移民都承担着“把艾滋病传播给了美国”的污名。但是法默在他的作品里用非常硬核的生物学证据表明,海地的HIV病毒型反而是源自于美国的。当时美国的公共卫生官员没有看到的是,海地与美国之间的跨国流动,不仅让难民进入了美国境内,也让海地成为了美国游客的便宜度假区。出于贫困,当时有很多海地男性在这些景区里为来旅游的美国男同志提供性服务,其中一部分性服务提供者其实是异性恋。在提供性服务的过程中,他们从美国游客身上感染了病毒,又传播给了自己生活中的女性伴侣,因为当时海地人缺乏疾病治疗和预防的基础知识,就导致艾滋病在海地的贫民窟、村庄、城市里大面积地蔓延开来。

在弗里德曼式“地球是平的”这类观点面前,人类学家会用这个例子论证,全球化并没有带来一个平的地球,它造就了一种非常不平衡的全球政治经济格局。像海地这类的前殖民地、全球南方国家,不仅是这个政治经济体系里面的弱势者,还承担着全球化过程带来的新灾难,并且背负着这种文化上的污名和归罪。

除了“责难的地理学”外,法默在人学领域里另一个有深远影响力的观念是结构性暴力(structural violence)。这个概念其实并不源自于法默,而是出自一位挪威的社会学家约翰·加尔通(Johan Galtung),但这个概念通过法默的书写得到了更广泛的传播。当然,“结构性暴力”这个概念本身也承受了不少的批评。之前我当“医学人类学”这门课的助教时,一位本科小朋友下课后来问我, 结构性暴力和社会痛苦(social suffering)到底有什么区别?这两个概念不都是在说人的病痛有社会环境因素在其中吗?她的困惑是有道理的。人文社科领域的不少概念与词汇都表明,人之所以受苦,在个体生理因素之外,还有社会条件的作用。学术界有时也认为结构性暴力这个概念太模糊了,好像把原本需要区分开来的各种类型的暴力——身体暴力、政治暴力、经济暴力、象征暴力等等,笼统地归纳到了一个范畴下面,从而让这个概念失去了具体的分析性:我们既没办法去追溯暴力施加者的动机到底是什么,也没有办法让我们去衡量暴力对人的伤害与侵犯程度到底是什么样的,更没有办法去描述暴力的类型、预测暴力的后果。因为结构性暴力这个概念很难进行演绎,也有可能让干预行动失去方向和着力点。

我自己有段时间也这样看待这个概念,觉得它好像是一个可以塞进任何制造不平等因素的大箩筐,很难延展,甚至很难用。但这次重新去读法默作品让我发现,结构性暴力这个概念和法默之后的行动策略有着深刻的关联。而且我发现,法默对于这个概念的用法其实更像是一种关于极端苦难的政治修辞,而不是一个边界清晰的中层概念。事实上,法默自己确实没有用过很精确的语言来定义什么是结构性暴力,我甚至觉得,他或许是在有意识地拒绝一种虚假的精确性,拒绝一种要素化地、公式化的概念定义法。因为在他书写的那些故事里,暴力的确很难溯源,没办法准确描绘出它到底怎样进入人的生命,也难以在种种苦难中识别出一种固定的暴力的模式。然而人对痛苦与伤害的承受又是如此残酷,如此真实。我想在这里复述一个法默在无数场合讲述过的故事,故事的主人公叫做阿赛菲(Acéphie),她实际上是法默在海地的一位女病人。阿塞菲的故事要从海地一个叫“凯”(Kay)的村庄【1】说起。

凯村是海地一个社区人口不到3000人的小村庄,从首都太子港出发,需要几个小时的车程才能到达这个看上去荒凉无比的地方。凯村其实是一个难民的定居点,这里的居民原来住在哪里呢?1956年之前,这里的村民还住在海地最宽阔的一条河流——阿蒂博尼特河的河谷地带。河谷地带土地丰饶、物产丰富,村里一代代的家庭在这些宽阔平坦的河岸边耕种。直到1956年,美国德克萨斯州的一个大企业Brown & Root要利用美国进出口银行的资金在凯村上游建一座大坝,目的是为了改善河流下游美资农业公司的灌溉,并且为首都太子港那些富有的上层阶级和外资装配厂供电。大坝建立后,凯村的农田就被淹没了。这些原来住在河谷地带的农民被迫搬到河谷两侧的岩质山丘上居住,这里土质恶劣,作物低产。

被迫迁移的村民当时并没有得到任何的补偿,对那个时代还有记忆的老人抱怨说,这座大坝甚至连水和电都没带给我们。阿赛菲的父母也是当年为了躲避水位上涨而被迫迁移的村民之一。由于洪水淹没了他们家大部分的财产和庄稼,阿赛菲一家只能在高地的山丘上建一个漏雨的简易棚屋居住,阿赛菲和她的双胞胎兄弟就出生在在棚屋里。水位依旧不断上涨,这一家也一直在往山上搬,最后才搬到了凯村。

阿赛菲长得非常漂亮,身材高挑、眼睛明亮、很有魅力。但她生活的凯村教育资源匮乏,19岁的她还在当地一个类似收容所的地方和许多孩子、年轻人一起接受基本的识字教育。对于当地女孩子来说,19岁已经是需要帮家庭去创收的年纪了。自从搬到山上后,阿赛菲家就一直生活在贫困中。每周五的上午,她会和她妈妈赶着驴走一个半小时的路程,驮着家里的农产品到当地的市场去卖。她们在路途中会经过美军军营的所在地,军营里的士兵非常喜欢围观这些前往市场的女性,向她们胡乱征税,或是跟她们调情。美军在当地的女性眼中也非常有吸引力。在凯村这样连填饱肚子都成问题的地方,驻地的美军是唯一有固定高薪收入、有男性魅力的人。在这些士兵里,有一个叫做雅克霍洛纳特(Jacques Honorat)的军官看上了阿塞菲,他已经有妻子和孩子,在妻子之外也有不止一个性伴侣,但当时阿赛菲和她父母都没有拒绝这段关系,对这些穷人来说,和美军搭上线意味着庇护、甚或经济出路。阿塞菲和霍洛纳特只做了不到一个月的性伴侣,之后霍洛纳特就开始不断发烧,几个月后去世了。阿塞菲并不知道这意味着什么。

离开了军官的她还要谋生,要为家里赚钱,22岁的她就去了一座家政培训学校接受训练,在首都太子港找到了一份工作,给一个在美国大使馆工作的中产海地女性做女仆。期间,她又跟一位叫布兰克(Blanco)、父母同为水库难民的青年开始交往。布兰克是一个小巴司机,每天穿梭在海地中央高原和首都太子港间拉客人。他们原本计划要结婚,直到阿瑟菲发现自己怀孕了,雇主觉得女仆怀孕很不体面,就辞退了阿塞菲。失去工作的阿塞菲回到凯村,之后布兰克只来看过她一两次,就杳无音讯,阿塞菲不久就生下了女儿。自从女儿出生,阿塞菲就开始反复经历感染、盗汗、腹泻,她一边被这些症状弄得精疲力竭,一边还要努力地照顾孩子。阿塞菲成了法默诊所里的常客,她在那确诊了艾滋病。当时村里的人认为艾滋病是种威胁,所以阿塞菲并不愿意告诉别人自己这么衰弱、憔悴。

可想而知,故事的最后阿塞菲去世了,成为这里第一批死于艾滋病的村民之一。但这并不是结束,反而是另一种开始。感染艾滋病的不只有阿塞菲,还有她的女儿。霍洛纳特军官的妻子也染病了,而且在丈夫死后,她就发现自己已经没有办法养活他们的五个孩子了。阿塞菲的前男友布兰克依然在米勒巴莱到太子港之间的公路上开小巴,有很多女朋友。艾滋病悄然蔓延,但法默没停在这里。故事的最后,他书写了另一种绝望:在女儿死后不久,阿塞菲父亲就上吊自杀了。

阿塞菲的故事里其实并没有什么直接的、身体上的暴力;她一生所承受的这种暴力是一种安静的残酷。很多人会将阿塞菲的死归咎于艾滋病,或是归咎于一个不负责任的渣男军官。但法默的故事却从大坝的建造开始讲起。他要强调的是,在遇到这些改变自己命运的美国军官之前,阿塞菲这类贫困的海地女性早已深陷于悲剧命运的风险中了。这种承受极端痛苦的风险并不好用概念去描述,法默认为对于生活在这个世界的我们来说,这种痛苦看上去太遥远了,它似乎是一个异域的事件;此外,绝大多数公共卫生报告喜欢把这些人的苦难抽象化、数字化,而这些受苦者的面孔、生命史、声音都被隐去了。所以法默强调,如果我们要去理解阿塞菲到底承受了什么,就必须把她的生命史放到更广阔的矩阵和过程中去理解。这样的理解框架不只包含阶级、种族、性别的交织作用,更内含一条延伸到历史深处的轴线,一个跨国的、殖民主义扩张的过程。

造就阿塞菲命运的,不只有她和美军士兵之间的性别和种族不平等,或她和雇主之间的阶级关系,也不只有村里匮乏的教育、医疗资源,还有破坏了她和她的家庭,乃至整个村庄的生计的那座大坝。而那座大坝,正是在海地的后殖民时代,美国开始资助当地独裁政权的背景下兴建的。我们可以继续追问,海地为什么没有发展的自主权,为什么要被美资、美军所控制?为什么它在西半球的政治经济格局里如此边缘?这又要追溯到海地艰难独立之后的连年征战。我们甚至可以再往前追溯——海地这个国家是怎么建立的呢?这个国家一开始就是由被殖民者从非洲贩运来、从美国南部种植园逃亡的奴隶建立起来的。这是一笔历史的债。

法默的结构性暴力对90年代到21世纪初的民族志书写有非常深刻的影响。无论做不做艾滋病相关研究、无论是否直接引用这个概念,我们都可以在很多民族志中看到结构性暴力的影子。它不仅与赤贫者的病痛经历相关,在薇依娜·达斯(Veena Das)对印度的殖民暴力和性别的讨论中也借鉴了这个概念。可以说结构性暴力的视角引领了一种民族志风格。今天我们其实更熟悉的是对结构性暴力的分析和马克思主义取向的结合叙事——某个地方某群人原本过着自足的生活,接着资本和国家权力的结伴到来,谋取了当地人手中的生产资料,建立了现代化工厂,以提供就业之名让小农变成资本家的雇工,一面榨取他们的血汗,一面通过市场把性、毒品带给当地人,导致流行病和贫困在那当地的蔓延。在很多作品里,传染病也几乎已经成为现代性反思的一个支点,成为一种有关殖民或资本主义扩张的邪恶隐喻。但当我们回到法默这部八九十年代的作品里,会发现法默并不是一位持马克思主义观点的政治经济学者,他的流行病学批判也没有直指现代性本身。他的思想资源更多地来自解放神学和阿马蒂亚·森(Amartya Sen)。

阿马蒂亚·森强调要超越冷冰冰的、无法充分展现贫困体验的统计数字,去看每个人的能力受到限制的各种方式。法默的作品里也多次引用过这句。解放神学大家可能不太熟悉,我来简单介绍一下:它是从二十世纪六七十年代开始,流行于中南美洲的激进的神学思想。九十年代海地的第一位民选总统阿里斯蒂德(Jean-Bertrand Aristide)就是一位解放神学家。解放神学作为一种来自本地的批判与反抗资源,在当时深受贫民区穷人的支持,和大多数的神学思想不太一样的是,解放神学试图通过社会批判的方式来理解和归咎人的苦难,致力于分析那些造成富人更富、穷人更穷的制度和机制。我们通常认为“不平等”意味着资源、权力占有、生活处境的差异,但在解放神学的视角下,不平等只是一个表象,它背后其实是一种关联性(connectivity),也就是说我们不只是要到贫富差异的存在,还要看“富人的富”怎样造成了“穷人的穷”;为一些人带来福祉的制度和结构,怎样以隐蔽的方式把另一些人推向了深渊。

解放神学同时也认为,这种贫富之间的关联性都是人的决定造就的。正因如此,法默十分强调能动性(agency)的作用。这是我这次重读法默时才发现的。比如阿蒂博尼特河河谷被淹没、让阿塞菲家生机无着的大坝,背后也是人的决策。也正是这些人的决策造就了在历史中逐渐结构化的过程和力量,制约了另一些人(比如像阿塞菲这类人)的能动性。这种能动性的受限,在法默的故事里体现为一种别无选择:比如阿塞菲的父母在面对女儿和美国军官的性关系的时候,比如识字不多的阿塞菲只能到太子港去做女仆的时候……背后都隐含着一种深深的无力感。

解放神学对法默的影响和他“使徒保罗”的外号形成了某种呼应。这种对苦难的解释和归因、对能动性的强调也成为了法默的行动基础:拯救受苦的脆弱性就是要去恢复人的能动性;同时,促成这些暴力和苦难的历史决策也可以被重新审视、介入、补救。我想这也是为什么“结构性暴力”这样让个体力量显得尤为渺小、无力的大词,并没有让法默走向虚无。实际上他非常反对虚无主义。在他生命绝大部分的时间里,他都在试图调动各种力量,用实践和行动去回应结构性暴力造就的苦难:他既创立医院,又参与世界银行的拨款辩论;既在美国大学里教书,又为贫困国家培训医护人员;既为贫困者争取治疗的药物,也为他们争取改善营养和生活的经费。他的行动也是发挥自身能动性的方式。

02. 法默与他寻求健康平等的实践

储德天 上海教育出版社

大家好,很高兴今天受邀来分享保罗·法默以及他《当代瘟疫:传染病与不平等》这本书。这本书是我们上海教育出版社上教人文所推出的“医学人文”书系中的一本。选择引进出版这本书,也是因为我在做这套书系的过程中,梳理了医学人类学的学术脉络,因此知道了保罗·法默和他的事业,于是就把他这本书列入了我们的出版计划。

保罗·法默,一生都在致力于为穷人提供疾病救治的机会。2020年,法默他获得了博古睿奖,评委当时对他的一个评价就是:

他(保罗·法默医生)转变了我们对于传染性疾病和社会不平等的看法,让我们明白在关心照料他人的同时,也应该对他们一视同仁。他重塑的不只是我们对何为疾病、何为健康的认知,更让我们知道健康应被视为一项人权,而我们对其有着道德和政治责任。

法默在大学毕业的第二年就到了海地的康热村去做医疗志愿者。从那时起他就开启了寻求医疗平等的实践之路,他的方式就是对贫困人群提供直接的临床照护,来实现“救治的可及性”这么一种平等。他创建了两个组织,一个是在凯村的诊所。这个诊所除了医治当地的病人之外,更重要的是培养当地的医生和护士,帮助他们建立当地的医疗体系。另外一个组织就是他跟他的好朋友金墉以及其他三位创始人,一起组建的“国际健康伙伴”(Partners In Health)。这个组织能够为像凯村这样的诊所提供一些资助,包括培训医生护士,还另外能够提供更多的一些项目援助。法默他不仅是一个医生,也是一个人类学家。他一边实践着为贫困人群提供医学支持;另一边思考着疾病,尤其是传染病,在贫困人群中的发病率要远远高于其他人群的原因。简单地说就是:为什么穷人比富人更容易生病?因为法默是在海地这里进行他的医疗救治,所以海地的这个地区就成为了他田野研究的田野点。而我责编的这本《当代瘟疫:传染病与不平等》,就是他在海地的田野研究的成果。

他这本书所持的观点,就是他在回应为什么穷人比富人更容易生病这个问题,这也是他穷尽一生想要去打破的双重标准。当时的海地正处于一个杜瓦利埃家族(François Duvalier)统治的一个非常困难的时期,人们的生活非常贫困,且不说医疗资源的分配,正常的温饱生活都很难维持,可以说大家都在尽力地活着。1987年海地独裁者流亡海外后,海地局势变得更加动荡,这时艾滋病和肺结核也在海地平民中传播,势头非常迅猛,发展到了一个不可控的局面,但匮乏的医疗资源让国家的医疗服务和公共卫生建设基本上无力去承担人民的医治以及药品的分配。所以法默就是在这样的背景下在海地进行医疗救助,并帮他们建立医疗体系的。

在我责编的这本书中,他讨论的是在海地盛行的两种导致死亡人数最多的传染病,一种是耐多药性肺结核,还有一种是艾滋病。对于肺结核,可能很多人都认为这种疾病已经消失了,尤其是在西方世界中。在历史上人类对肺结核长期的预防和治疗过程中,它基本上在发达国家,特别是西方发达国家已经销声匿迹了。但事实上,结核病在世界范围内的贫困及落后的发展中国家里,致死率还是非常非常高的。所以在这本书的开篇,法默就讲了一个非常真实的例子:在海地太子港的约瑟夫一家,他们在海地属于中下阶层的家庭,还不算赤贫。虽说比较贫困,但仍然有能力供八个孩子上学,抚养他们成人。有一天,他们家八个孩子中最有才的孩子,让,那时他已经成年了,他患了耐多药性肺结核。最初,他只是咳嗽,持续一段时间后发现没有办法止住,就开始进行了住院治疗。他在医院里治疗了一年多,可不论是住院还是吃药,医生始终给他开的都是治疗肺结核的一线药物,也就是利福平和异烟肼。但是这个药让即使服用了这么久,也没有使他的病情发生好转。后来让的父母就通过一些中间商拿到了高价的二线药品。在服用了二线药品之后,让的痰涂片很快就由阳转阴了。可是因为这种二线药品非常昂贵,让的父母在支持他吃了一段时间之后,就再没有财力去支付这笔医药费用了,所以他不得不停止服用二线药物。但是很快,由于他没有规范性地服药,所以他的痰涂片很快又由阴转阳。但当他回到医院继续接受治疗时,医生即使知道他们所开的一线药物无法治好让的结核病,却依旧给让开了一线药品。后来让又回到了家里,在他们家狭小的空间里,让和他的兄弟姐妹仍然居住在一起,所以让的兄弟姐妹也纷纷开始咳起来,并分别到医院去寻求救治,而医生给他的兄弟姐妹们开的也是一线药物,所以结核病就在这个家庭中出现了一个小规模爆发。

后来让听说法默所在的凯村诊所可以治好这种病,他就去了法默的诊所,在那里得到了免费治疗。到那里以后,法默给让的治疗能使他的痰涂片由阳转阴,于是他的兄弟姐妹也都纷纷来到了这里,接受了法默的治疗,也接受了免费的二线药物。于是这场小小的疫情在他们家终止了。

可以说,约瑟夫的一家的结局是令人欣慰的,因为他们得到了法默的治疗,结束了结核病在他们家的传播。但是我们,包括法默本人也能想象到,如果约瑟夫一家没有及时控制好结核病菌,疫情可能会扩展到他们所生活的街区,或是孩子们所就读的学校以及其他工作场所等。在法默接触的这些病人中,约瑟夫一家是属于运气比较好的,因为他们的病情还没有发展到非常严重、不可救治的程度。但事实上,在凯村有很多病人在来到法默的诊所前就已经病得非常严重了,法默在书中也举了好几个无法救治、最后死亡的例子。对法默来说,一直到他行医40多年后,遇到这种情况,他依旧觉得十分心痛。对他来说,失去一个病人就意味着失去了整个世界。

除了结核病,艾滋病也始终是在海地致死率非常高的一种疾病。在美洲的艾滋病疫情中,海地一直背负着美国赋予它罪魁祸首的污名。法默也曾提到,艾滋病以前一直被认为是在男男之间进行传播的,但事实上在海地有越来越多的年轻女性也得了这种疾病。有一个问题一直是被当做谜一样存在的,也就是海地作为艾滋病的一个高发地区,它的艾滋病患者并不像北美国家确诊的患者,他们中既没有同性性行为,也没有静脉吸毒,而且海地绝大多数人都没有输过血。所以在讲述了若干个被艾滋病折磨的病人的患病经历、生活背景后,法默特别考查了他所在的凯村的情况。

在这里我们可以看出,法默他虽然在行医,但作为人类学家,他所进行的民族志式的田野研究,可以有助于我们来思考并理清形塑这些结构性力量的原因。经过他的一些案例分析,我们可以来回头再来想一想法默一开始提出的问题:为什么穷人会比富人更容易生病?

他首先是讲到了肺结核,前面讲到了约瑟夫一家的结核病菌从让传给了其他家人。幸好这个疫情是止住了,如果没有止住的话,它可能会传播得更广。那么我们就不禁要问,为什么在让诊断出结核病、长期服用利福平和异烟肼无效时,医生不改用其他治疗方案?为什么让的兄弟姐妹会接连不断地感染结核病?像结核病这样的传染性疾病,在让的一家里反复出现后,为什么当地公共卫生部门却没有及时应对?

法默对此分析到,因为约瑟夫一家属于中下阶层,他们虽然可以解决温饱,但是经济上十分拮据,所以家庭的居住环境实际上并不是很理想。八个孩子和父母一起挤在一个非常狭小的房子里,这里就变成了耐药活菌日夜轰炸的一个地方。另外,海地的医疗资源相当匮乏,治疗耐药性结核病的药物非常昂贵且稀少,加上当地政府有一个所谓的成本有效性的控制——他们认为,治疗耐药性结核病需花费更多的时间精力以及经费,这些举措的有效性要远远低于普通结核病预防和治疗。这实际上跟我们现在所知道的一些药企追求利益最大化的目标,以及药品投入的经费使用有着很大的关系。所以在当地政府,甚至是世界上很多的发达及发展中国家看来,他们一直认为对于耐药性结核病的治疗,预防应该走在前面,治疗的作用远远次于预防。但在法默看来,治疗实际上就是预防的第一步。因为在一个已经广泛感染耐药性结核病菌的群体中,治疗实际上就是预防的手段。那么艾滋病也是如此。

在《当代瘟疫:传染病与不平等》这本书里,法默还特意提到了新发性传染病。结核病,它是一个比较古老的疾病,而耐药性结核病还有艾滋病,都是属于20世纪后叶新发性的传染病。特别是对于艾滋病,人们对HIV病毒的认识和医治都经历了很长的一段时间发展。1979年6月,海地出现了首例与艾滋病相关的病毒,也就是卡波西氏肉瘤;与此同时,这个病毒不仅在海地出现了,也在美国的加利福尼亚和纽约同时爆发了。但是两个国家之后的疫情在结局上却有着明显的差异。法默在追溯了艾滋病的传播历史之后发现,在海地,艾滋病的扩展是从太子港开始,也就是从城市扩展到农村;而在美国,感染艾滋病的这一小撮人,绝大部分都生活在贫民窟。为什么会产生这样的差异呢?法默发现,海地感染艾滋病的男性中有74%的人同住在太子港的一片郊区,并且从事过卖淫行为。20世纪70年代,很多北美的人来到海地旅游,都会寻找一些男孩购买性服务,也就是美国那边经常说的“沙滩男孩”。由于海地这个国家经济上的贫困,使得很多海地年轻男性去提供这种性服务,主要满足了北美顾客的需要。所以我们说性服务成为了艾滋病病毒从美国传入海地的一个主要传播途径。

但是艾滋病在海地的扩散,还涉及到本地的一些社会因素。首先是贫困,这个是法默在书中一直强调的,也就是海地的贫困使治疗的可及性相当低下。另外越来越多的年轻女性感染HIV病毒,主要是因为贫困让她们对有收入的男性更加依附。法默当时在海地观察到,由于贫困女性数量较多,当地还实行了一夫多妻制,有收入的男性在拥有一位固定性伴侣外,还会有多个的性伴侣,而这种情况会导致 HIV病毒在不同女性间进行传播。这些女性因为婚姻上的不稳定,或者说在有收入男性患病去世后,她们要继续寻找自己的依附对象,所以就会把这个病毒不断地传播下去。另外,因为海地不断地处于政治动荡中,它的公共卫生资源相当匮乏,整个医疗资源分配也十分不均衡,这些都给HIV的病毒的传播带来了一定空间。所以法默把疫情传播的原因总结为贫困所带来的社会结构不平等,即结构性暴力。根据法默的分析,如果想要彻底了解艾滋病和肺结核等传染性疾病在海地及其他后殖民地世界所带来的公共卫生危机,就要对当地的历史和政治经济有透彻的了解。所以法默认为,在海地,无论是结核病还是艾滋病,这些传染病的传播发展都与当地社会不平等高度相关。

对于除了像HIV病毒、结核病,还是社会意义较为中性的埃博拉病毒,它们的爆发模式以及社会对这些疾病爆发的反应,都表现出传染病的出现模式其实是动态的,而且是系统的,相互之间是有关联的。社会和经济的不平等,不仅有力地塑造了传染病的分布,就是刚刚孟竹所说的“责备的地图”,也塑造了感染人群的健康结果。这个健康结果的不平等,正是社会割裂的一种在生物学上的反应,也正是贫穷和不平等影响了人口的发病率以及疾病所导致的死亡率的模式,并且决定了谁将获得医治,谁在收费的医疗系统中会被疾病传播,谁又能在医疗的服务中获得资源、从而得到救治。

另外,法默还讨论了如何解决传染病的传染风险与治疗结果的不平等。在他看来,从根本上说,社会力量在生物医学世界里的表现,就是贫穷和其他的社会不平等在通过无数个复杂机制后,改变了传染病的分布和疾病的轨迹。因此,不平等构成了我们现代的瘟疫,不平等和传染病就是当代瘟疫的两大构成。而不平等所带来的负担,最后就是由那些弱势群众来承担。疾病是没有国界的,但是现代的不平等不仅是地方性的,也是全球性的。法默认为,贫困的人,哪怕是赤贫的人,也应该享有、有权享有我们目前能够提供的最佳的治疗方案。

健康需要花钱,但是穷人没有钱,所以法默始终对自己有一个责任感——就是医生必须要成为穷人的自然代理人,他的理想就是要打破这种在于发达地区和贫困地区医疗的双重标准。法默想把波士顿最新的研究成果运用到像海地一样的贫困人群中,所以他在海地凯村所成立的这个医疗机构,目前大约有10万人现在都依靠他们来提供医疗救助,这些贫困人群都可以获得免费的治疗。而这些治疗费用,就是刚才我们提到的法默倡导的第二个组织——“健康伙伴”,会来支付这些账单。此外,健康伙伴和凯村诊所,他们所做的最重要的一个贡献就是帮助当地的医院建立自己的医疗体系,培育他们的护士和医护人员,也为当地诊所提供一些医疗设施。在十多年或者说数十年间,法默一直在各个地区奔走,不断地在波士顿和海地间穿梭,再到像卢旺达等这些其他贫困地区,把他们的健康伙伴这一组织遍及了其他发展中国家、低收入国家。法默说,在我看来,为穷人提供医疗服务,就是一名医生所能捍卫的最高使命。

新世纪以后,传染病会随着生物科学技术的发展而减少,但同时也出现了越来越多的新发传染病,比如我们现在所面临的新冠肺炎病毒,还有刚刚传入的、今天看到一个新闻说猴痘在国内也出现了第一例的病例。所以,像法默这样寻求医疗平等的实践,也是要超越国界的、要扎根在社会正义的土壤中。法默尽自己的努力,能够为像海地这样的贫困地区身患艾滋病、结核病、疟疾、埃博拉等这些重大疾病的赤贫人口提供医疗服务,改善他们的医疗条件,这些努力使他不仅仅是一名医生,一名公共卫生的实践者,更是一名将人类学方法应用到社区医疗系统中的行动派。博古睿研究院主席尼古拉斯·博古睿(Nicolas Berggruen)说:

法默医生既是思想家,也是行动家,他将对人权的哲学论述和对健康的现实追求结合起来,他成功的关键在于专注新思想和新理论,将关于健康的人类经验和政策实践同人权和正义面临的长久挑战联系在一起。更重要的是,法默医生以身作则,树立了身为教育者、领导者和医生的道德榜样。

最新文章(持续更新)

关于伊朗抗议:霍玛·胡德法访谈

corona回顾|弧线如何弯曲(上):结构性暴力、传染病与不平等

欢迎通过多种方式与我们保持联系

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

成为小结的微信好友:tyingknots2020