第八章 历史的传承方法

8.1. 平型关大捷是怎样记录下来的?

8.1.1.两张照片

关于平型关大捷,有两张出现在所有抗战纪念馆里的著名照片。一曰《一一五师的指挥所》,映出指挥战斗中的师长林彪(左一),副师长聂荣臻(中间举望眼镜者),二曰《机枪组的三名战士》,在高崖顶阵地射击来犯的“日本兵”。有关照片的由来与真伪,至今有过不少论争。

笔者也于2015年10月表过一篇文章,推测机枪组的照片拍摄于台儿庄(1938年4月)。因为研究台儿庄作战时,笔者从世界著名的荷兰电影导演尤里斯▪伊文思(1898~1989)制作的纪录影片《四万万人民》(1939年发行)中发现了平型关大捷机枪组的镜头。由于地形显然不会是平型关的作战地点乔沟,于是产生了疑问: 伊文思和八路军,到底谁“借用”了谁的影像作品?在断定了八路军1937年9月并没有摄影设备的事实后,推理八路军此时“借用”了和伊文思同行的著名战地记者罗伯特▪卡帕的照片。伊文思和卡帕两人在台儿庄时一起行动,卡帕的作品,大多和伊文思的镜头重叠。此时笔者并没有下结论,因为并没有在卡帕的作品群中发现过这张证据照片。

文章出现之后,接到不少来自读者方面的指教。很多是非常有益,贵重的意见,提供了多种资料线索。笔者对此又继续进行过一段时间的调查,终于证实了自己的推理错误。原因在对国内资料调查不足,忽视了不少先行研究中的重要成果。

8.1.2.事实的真相

先简单地解说一下现在梳理出来的事实真相和结论。

此映像,有照片和影片两种版本,摄影对象都在同一现场,同一时间。的确是和八路军“平型关大捷”的有关作品。但地点不是在平型关,也不是战斗中实地摄影,而是事后(十月中旬左右)在异地(山西五台县)为复原大捷原景做戏“摆拍”的宣传记录影片。出现的战士,包括其中战场上 “鬼子兵”都是一一五师六八五团(杨得志团长)的摄影协力者。为了布置这个战斗场面,六八五团杨得志团长“准备这准备那地忙了一整天”,而指挥官林彪,聂荣臻等也都是为了出演此剧而专程登场的实在人物。

摄影地点在离平型关距离约100公里之远的五台县某地,影片影像作者并不是八路军的摄影记者(此时八路军并没有摄影设备),而是国民党中国电影制片厂的摄影师罗及之。摄影时,同行的八路军一一五师侦查科长苏静(苏孝顺),也用自带的照相机拍摄了几张同样场景的照片。《一一五师指挥所》和《八路军机枪组》的两张,即是苏静在此时的作品。

之后苏静的照片,成为共产党的历史资料, 1941年最初发表在晋察冀边区《八路军军政杂志》。如今更展示于各种党史文献和抗战史纪念馆里。而罗及之的摄影胶片,被其带回武汉编成《新闻》第41号、第42号,题名《八路军平型关大捷》,后又被选入《抗战特辑,二》的记录影片之中。如今,各种电视媒体制作的有关“平型关大捷”的“现场视频”,大多采用的是这部新闻片的剪辑内容。

《八路军平型关大捷》的短片何时,在何地首映,现在还未找到明确记录[1],但可以肯定1938年2月尤里斯▪伊文思来华拍摄抗战记录片之间得到了此影片胶卷。之后制作《四万万人民》时,在国民党第五战区的“台儿庄作战”一节中,私下“借用”了这段影片中的部分镜头。这就是“八路军机枪组”射击“日军”的镜头,之所以出现在台儿庄作战镜头中的理由。对于中国人民的朋友伊文思来说,国民党也好,共产党也好都是他所想描写的《四万万人民》主角,但这种张冠李戴的操作,日后不仅会引起国共两党的反目,对一代大师伊文思自己的摄影人生来说,也并不是一个光彩的记录。违反了媒体记者最基本的职业道德原则。

笔者文章中曾推测过的战士身后的两个人影,事实上并不是伊文思和卡帕,而是罗及之和苏静。

8.1.3.先行研究和各种证据

以上是有关平型关大捷的照片和影片产生的来龙去脉。内容是国内研究者们先行研究成果的综合。经检证,每个论点都有充分十足的证据。下边简单梳理下有关对此照片,影片的研究过程和资料根据。

一,《平型关大捷机枪组》

最早在1982年的《老战士影展》中,已出现过对《平型关大捷机枪组》照片由来的介绍。下图是证据资料。来自《影像:中国红色摄影史录 中国革命全景展示》[2]。作品介绍文称《平型关大战中我军机枪阵地》(1937年9月,苏静摄)。

“这幅作品展出于1982年“老战士影展”,1983年收入《老战士摄影》集,为此北京有关博物馆陈列、珍藏。1937年9月25日,八路军第一一五师于晋东北举行了震动中外的平型关大战,歼灭日本侵略军千余人,极大地鼓舞了全国军民奋起抗战的胜利信心。在第一一五师任侦察科长的苏静,围绕着平型关之战,拍摄了许多珍贵照片,《平型关大战中我军机枪阵地》是其中最优秀的一幅”。

二,叶晖南《一幅著名抗战照片之谜》(《党史博览》2003年第11期)。

此文是专门考证“八路军指挥所”照片的文章,利用《聂荣臻传》记载,指出照片作者是一一五师侦查科长苏静。但由于杨得志曾在在《一一五师平型关战斗详报》中描写过 “在毫无遮挡的指挥所里,穿着蓝衣没有扎绑腿的林彪站起来……”云云,遂对《一一五师的指挥所》照片中“扎绑腿的林彪”产生了疑义。怀疑不是在战斗现场的摄影。

三,杨浪《平型关?仁安羌?摆拍?纪实?》《精英博客》2006年3月20日

此是一篇反驳仁安羌论(国民党拍摄在缅甸仁安羌战场)的文章。仁安羌论今天已几乎销声匿迹,在此没有涉足必要。和本论相关之点是杨浪触及到,并认同引用了笔名“颂剑”提供的一一五师作战科长王秉璋的如下回忆[3]。

即“此照片是事后在别处,应国民党《扫荡报》的记者要求进行的摆拍。“是模拟的指挥地点,但这个现场,肯定不是当年战斗时一一五师师部真正的指挥地点”(颂剑文)。

在此,至少“摆拍”的事实被公开揭晓,由于“摆拍”的林彪是再次戎装登场的演出者,所以“扎绑腿”与否的疑义自然解消。只是杨浪认为摆拍的地点应是平型关战斗中实在的石灰沟指挥所。也就是说拍摄时间在平型关大捷稍后的数日间,即一一五师10月初移动到五台县前。

四,叶晖南《再说一幅著名抗战照片之谜》《百年潮》2008年 第1期

此文中作者赞同了杨浪指出的一一五师指挥所照片是事后摆拍的结论,指出 “这张照片恐怕是战斗结束后摆拍的,而不是战场纪实。因为杨得志的战斗详报中清楚地写了林彪战斗中没有穿军服,扎绑腿”。 作者还通过进一步调查,确定了照片作者苏孝顺(最初署名)就是苏静的原名。

五,《中国国防报》叶青松文章《平型关大捷著名照片为摆拍 国民党记者拍摄》2015年4月3日。

文章指出照片为王秉璋拍摄。

“照片中左边第二位,拿着电话机正在打电话的就是王秉璋”。王为115师作战科科长。9月26日到达平型关,并没有参加9月25日的平型关战斗。战斗后由于“国民党的《扫荡报》记者便带着电影摄影机来到115师要拍新闻纪录片”。奉聂荣臻吩咐接待国民党记者。“记者因大战已经结束,对拍现场兴趣不大。…要求林彪、聂荣臻等人到战斗时的师指挥所位置,按当时的情景像演电影一样让他们拍摄”。“林彪、聂荣臻也只好按记者的要求来到现场。司令部的一些干部当时都很年轻,对拍电影感到挺稀奇,都赶来凑热闹。记者在拍电影的同时,还拍了许多照片”。“王秉璋身为115师作战科科长,也趁此机会照了几张。当时谁都没有想过,这些照片会有历史意义。回到师部,王秉璋要求记者将照片冲洗出来。当晚,记者就冲出了一套照片交给王秉璋。记者走后,王秉璋将20多张照片分发给了片中人”。“那套照片在战争年代大部分丢失了,只有几张保存了下来。新中国成立后,党史军史有关方面征集史料,王秉璋手上的这几张照片就被当成真实的战斗场景,公开发表了出来”。

保存照片的有可能是王秉璋,但从1982年《老战士影展》的定论看,以上王秉璋的回忆内容,不是记忆错误就是张冠李戴。

2015年8月21日《新浪博客》网名老普的文章《平型关战斗影像分析》,也触及了摆拍事实的存在,并进行了考察,指出 “在《扫荡报》记者拍摄电影的同时,苏静拍摄了《一一五师指挥所》和《一一五师机枪阵地》等照片”。 “拍摄日期很可能集中在9月27日至29日这几天”。地点在战斗后一一五师集结地的冉庄附近。为了证实是拍摄在冉庄,作者还提供了冉庄附近类似摆拍地点的证据照片。

六,央视新闻《烽火延安:红军正式改编为八路军投身抗战》(央视记者 何睦 金锦,2015年8月11日 )

此文章第一次通过权威媒体,公式证实了平型关大捷的电影是罗及之请八路军战士摆拍的作品,云:

“由于缺少器材和随军记者,平型关大捷并未留下实时的战斗画面,战斗结束后摄影师罗及之请八路军一一五师的战士们在平型关附近复原拍摄下这段影像,成为今天人们所能看到的唯一纪录这场战事的影像资料”。

8.1.4.罗及之和其拍摄的平型关大捷

笔者认为以上论争中最重要的成果,是搞清楚了应国民党方面记者要求,八路军事后摆拍,演出了“平型关大捷”战斗场面的这一事实。此历史剧的中心导演,是弱冠30岁的摄影师罗及之(1907-1966)。若没有罗的计划,行动,当然不会有林彪,聂荣臻的演出,而苏静拍摄的两张有名的照片也不会在历史中出现。罗当时是中国电影制片厂的新闻摄影师,有关此次摄影,传记《罗及之》[4]写到:

“罗及之并不知道即将打响的那场战役会取得抗战史上的辉煌胜利,只是有人悄悄告诉他在山西雁门关和灵丘之间将有一场大战斗而已。罗及之二话没说,也没有去请示电影股负责人郑用之,争分夺秒地扛着摄影机出发了”。罗使用一台“笨重而简陋,但在当时却珍贵无比的“埃摩”摄影机,成功地记录了《平型关大捷》的全过程” 。“硝烟尚未散去,他便忙于整理东西,一心想的只是如何保护好机器,保全拍好的胶片,怎样以最快的速度,万无一失地把它送回厂里。这些抢到的镜头,被编成《新闻》第41号、第42号,后又编入《抗战特辑二)》”。“《平型关大捷》内容极为丰富,包括八路军整装待发,翻山越岭,经过诸多险途,从牧虎关向平型关挺进;战士们英勇无畏,和日寇展开惊心动魄的激战;最终胜利打败敌人,押解被俘的日军将领和士兵,携带缴获的战利品凯旋等内容。影片还拍摄了朱德总司令和指挥这一战役的林彪的部分镜头。”

这里叙述的影像内容,即是今天经剪辑后出现在有关 “平型关大捷” 的各种影片中的镜头。《江海晚报》(2015年8月17日)称 “镜头,由夫人朱铭仙配音,经同事罗静予代为剪辑后,由钱筱璋编辑成《新闻》第41号、第42号”。 而前出央视新闻《烽火延安:红军正式改编为八路军投身抗战》的照片中却写到,“原片为默片”。此有关原片的构成形式(默片与否),上映时间等还有待进一步考察。

传记《罗及之》又称:

“厂里的同仁们都不会忘记,因高度紧张和劳累过度,罗及之在赶回摄影场进行后期制作途中从马背中摔下,头部受伤的那段经历”。 “罗及之带着所拍镜头回到武汉,却险些因‘擅赴共区’的罪名而受处分”。

罗及之以宣传八路军的《平型关大捷》成名,稳固了作为摄影师,导演在中国制片厂的名声,地位。但真正回到共产党政权下的建国后17年,在所属上海电影制片厂却一直因历史问题收到压制,默默无闻,最后受迫害惨死在文革动乱中,享年59岁。

8.2. 八路军缴获的〝日军砍刀〞

――评平型关大捷纪念馆展示

8.2.1.宣传的效用

宣传是政治的需要。即使宣传中发生失真现象,从政治统治的角度来看也无可非议。因为其目的是协助实施政权统治,并不是为了尊重历史事实。如同外交官的技术,策略,新闻发言人推出的内容一样,只要是为了维护国家利益、对事实的遮掩,粉饰,颠倒也可谓正当手段。古今的政治如此,各国的政府亦然。可是众多草野庶众,并不一定通晓这个简单道理,诚心实意,总愿意把当局的宣传内容当真。

一面,若把宣传内容和历史事实混为一体,把历史作为宣传、教育的手段,历史的记录,保留方法,就会出现人为的作假,造成许多不必要的混乱。此来自政治的历史操作,不仅愚民,更会害己,最终使宣传丧失其本来应有的政治效果,成为削弱统治威信的消极要素。这种混同政治宣传与历史事实的现象,多见于国内以宣传为目的的,国家级战争纪念馆中。

2014年3月18日,笔者为了进行实地调查,在山西大学有关部门的协助下,走访过平型关。目的是调查平型关战役的全体情况。当然,其中也包括八路军一一五师的乔沟、小寨村伏击战。为此,笔者专门挤出了约一个小时,匆匆走访了乔沟战场近旁的平型关大捷纪念馆。这是一座雄伟的建筑,坐落于战场东方的半坡上。基底部的群雕背衬着白云顶端的殿堂,宛如一座时代的金字塔。五星红旗下,“平型关大捷纪念馆”的大字闪闪泛光,布局雄伟巍然。在从正面看不到的山顶部,更有一个广阔舒适的生活,办公空间。

承蒙某领导好意,在午休未开馆的时间里,纪念馆专门为笔者打开了展示室,得以匆匆在馆内浏览了一遍。说实话,像预料中的一样,里面并没有多少笔者期待的文字,档案史料,展示的不过是一些照片,图片和为数不多的,如图1所示的约数十件实物展品(此外还有一个展窗)。

值得吃惊的是,馆内年轻漂亮的讲解员们,除了按部就班地背诵讲词,说明之外并没有任何对战役,战斗的基础知识,也难见有对历史事实求实探真的兴趣。对于这些来自于城市的大学毕业生来说,此处只不过是一个幽静,清闲,寂寞的工作场所。不了解国军在七、八公里外平型关口作战的事迹,不知道关沟村,团城口,鹞子涧,跑池村等有关平型关战役的地点、地名也罢,工作了几年只是每日进出于纪念馆内外,很多人甚至没走过一次八路军作战的乔沟现场(现在有旧道但不通汽车)。结果是在当地出身的工作人员引导下,才和我们几个来访者一起,体验了每天都出现在讲词中的乔沟底天险。

8.2.2. 平型关大捷纪念馆的展品

更令人吃惊的是展示的内容和展示品的解说。如下图,曰一一五师六八六团 “缴获日军胜利品”。仅一眼就发现了许多不应有的错误。

首先,是国军使用的大刀,日军的记录中称“青龙刀”。是国军进行“夜袭”, “逆袭”战中让日军望而生畏的武器。在笔者阅览过的,日军有关在平型关口正面战场作战的记录中,经常可看到这种“青龙刀”的记录出现。大刀,亦是抗日歌曲《大刀向日本鬼子们的头上砍去》[5]的主人公。此代表着中国军人脊梁骨的抗日武器,不知为何在此处却被标为八路军在平型关战场上缴获的“日军砍刀”(见下图白圈中的小字)。

此刀来自何处?若真是平型关战场的遗留品,不用说应来自于关口的正面战场,国民革命军的勇士们血溅沙场,人去名陨,并没留下什么纪念碑。也不像侵略者的日军,留名载册,至今仍受到国家的补偿(遗族年金等)。散落在战场墟土中的大刀,应是这些抗日英雄曾存在过的唯一见证。怎么能不进行调查研究轻易称是“日军砍刀”呢。

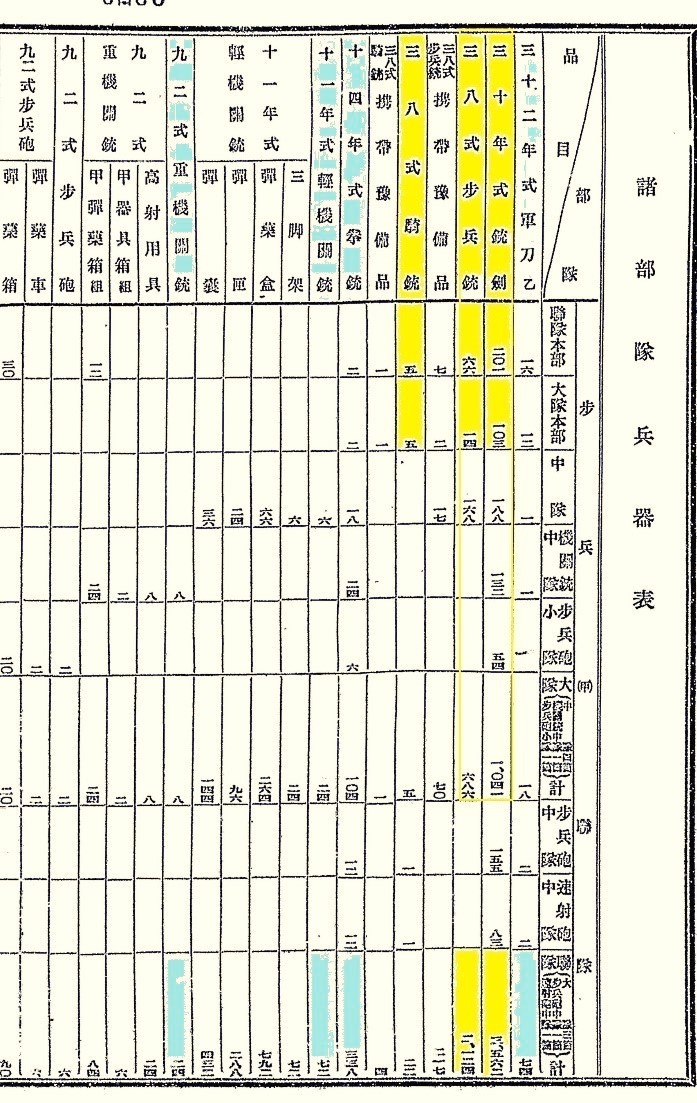

日军的武器如何? 看一下1937年当时,「日军的诸部队兵器表」(装备表)[6],只见有两种军刀,一种为士兵每人必备的三十年式枪用刺刀(三十式铳剣)、另一种是下士官(准尉以下,曹长,军曹,伍长等称下士官)配备的三二年式军刀。(将校的军刀规定为自行购买,并没有统一制式)。这两种军刀,其实展示品中也有收录,如图一中的左中(枪用刺刀)和右上(下士官军刀)。

第二个错误是轻机枪的种类。图1中下段出示了两种轻机枪,不错,都是日军的武器。左边的这种是“11年式轻机枪”,在中国称“歪把子机枪”,特征是枪身和枪托不在一条线上。日中战争初期普遍使用于国内各战场。在八路军打伏击的小寨村附近的两个战场(汽车队的乔沟战场,和行李队的小寨村南战场)的日军作战记录中,都可确认有这种轻机枪的出现。据文献考证,在与八路军一一五师作战的总数为450余人的两支部队中,至少约有8挺左右十一年式轻机枪出现。虽然日军部队没有被“全歼”,但战斗中缴获三,四挺,不足为奇。问题是陈列窗右方的两挺重机枪,从形状可确认是三年式重机枪,与当时日军使用的九二式重机枪类同(外表近似,口径,握把位置不同)。只是其使用场所不是小寨村(可证实与八路军作战的日军辎重兵各部,无一挺重机枪),而是与国军作战的平型关口正面战场。

《滨田联队秘史》中的士兵岸本清之,曾描写过国军夜袭日军阵地时抢夺这种机枪时的情景。那是9月27日夜,地点在长城线团城口内鹞子涧村外。战斗后枪口下遗留了58具国军士兵的遗体,其中一位“勇敢的中国军人”挺身夺枪战死在枪口之前。此令日军震惊的行为描写,也说明了这种重武器的威力和夜袭战斗的惨烈[7]。那位无名的勇士牺牲前紧握的,应是几乎已经被弹丸烧红的枪管!可叹的是我们的平型关大捷念馆,其雄伟的建筑可曾为这些在平型关前线牺牲的国军勇士们分祭过一石,一砖?

相反,在和共产党八路军一一五师的作战记录中,笔者并没有见过这种重机枪的出现。这是一种重型武器,操作一挺机枪,若加上弹药班成员,驭手,每挺需要约15人,3匹马[8]。主要装备给前线作战部队(每一个大队约1000人中装备一个重机枪中队,8挺),而在小寨村战场被伏击的辎重兵(汽车队和行李队)不可能有这种重武器装备和专门操作的战员。

更滑稽的是图1中黄线圈中的这种轻机枪,从外表看是十一年式轻机枪后两代的九九式(7.6MM口径)轻机枪制品(仿捷克制,日军装备中有九六式和九九式两种,外表相似,仅口径,重量,射口部外形不同。如图5下)。平型关战役的1937年9月,这种后续武器并没有问世,1939年才制式化,装备部队更在此后,怎么会提前出现在1937年9月的小寨村战场?肯定是事后从哪里调来为八路军捧场,助威的道具。若借用的是老式机枪,或许还能蒙住一些人,错用了新的,不免要露出马脚。

还有,所谓缴获的战利品中展示了6种手枪,却不见一种是日军装备的武器。若仔细观看,会发现至少其中四种都是弹仓在前部的驳壳枪(Mauser,毛瑟,或毛瑟的改良型),两种无弹仓的为勃朗宁1903型(左),尔特M1911A1(右),都是国军部队的代表性武器。图9左下图出示的为当时日本陆军装备的十四年式手枪,比较一下很容易确认其外形的不同。

此外,还有那一进门就可以看到的1937年10月,为了再现大捷战场在山西五台县摆拍的照片(一一五师侦查科长苏静摄影)。说是宣传作品可以,切不要说是平型关战场实景。因为不仅地点,地形不同,连射击目标的“鬼子兵”也不是真正的敌人(由一一五师六八五团战士扮装,参考前节)。

8.2.3. 纪念馆是爱国主义教育基地?

总之,要想使人相信“大捷”的事实,必须要有严谨的科学态度和专门学识。拿出史料,史实,证据等来说明,使展示符合科学,使参观者心服口服。纪念馆,展览馆并不是政治的宣传的工具,也不是教育机关。而应是记录,研究历史事实的神圣场所,这是一个最基本的原则。世界上大多数博物馆,纪念馆都是在进行展示同时,以收集,收藏资料,文物,进行研究为目的的组织。其中要有被称作为“学艺员”(英语: Curator)的,有国家资格并具有研究生以上学历水准的专门人才。他们不仅是讲解员同时也是馆藏文物史料的专职研究者。

比此,中国国内的战争纪念馆,多是宣传,教育机关。都被党政机关上级赋予一块 “爱国主义教育基地”的金字招牌[9]。表面是威严雄伟的建筑,内容却都很空虚。里面并没有充实的资料库,图书馆和研究机构,更缺乏专业人才。纪念馆的工作者们,也都是以按部就班的宣传为己任,并不对事实内容负责。设立者的国家,期待的也只是宣传教育的效果。这岂不是战争纪念馆质量低下的原因?国家级的纪念馆若都办得如此无知,虚假,怎能让天下众人心服口服,又怎能增加展示品的科学性,真实性,进行国际接轨呢?

参观当时,笔者曾忠告过该馆某领导,说“马上先把这青龙刀拿下去,否则会成为天下人的笑柄。更有失于共产党的体面”。结果,撰写此文章时的两年后,可确认国军的青龙刀作为“日军砍刀”仍原封不动地展示在原处。似乎改动展示品的权力不在于专家的鉴定,劝告,更需要 “党组织和上级领导的批准”!

8.3. 平型关战场可曾有“朝鲜兵”存在?

8.3.1.“二鬼子”和“伪军”

笔者曾指出,政治宣传部门在创造某“英雄”人物时,经常有围绕着某个基础事实(被选定的宣传对象)进行再加工的倾向。常用手法有以下几种。一,添枝加叶,节外生枝地扩大“事实”情节,使英雄形象趋于完美。二,反衬法,以拼凑虚造杀敌数字等来衬托英雄行为,扩大宣传教育效果。如“狼牙山五壮士”,“刘老庄连”的形象等。原本是一种宁死不屈的殉国事实,并没有歼敌实绩[10]。但宣传中却总要人为地增添歼敌数字,内容。三,伪军法,以增加伪军,“二鬼子”(朝鲜人)的人数来调整共产党军队歼敌数字面的平衡。四,用词,文字操作法,把日军,伪军,统称为“日伪军”,把死亡,负伤混称为“死伤”,再将其表现改为“歼灭,消灭”。目的是扩大数值,显示某特定宣传对象的丰功伟绩。

平型关大捷的宣传,刻画中,也不乏听到有“伪军”“二鬼子”论出现。特别是“歼敌1000名说”受到实证研究结果的质疑时,连拥护体制的研究者都喜欢动用这个最后的杀手锏。本文目的是以史料为证,对被认为在平型关战场出现的所谓“朝鲜兵”论进行解析。

首先要知道的是,所谓的“伪军”多是指在白区,经日军策反,“宣抚”后成立的地方伪组织的自卫武装,或战斗中投降的“归顺”部队。是和后方占领区形成同时出现的概念。此种伪组织的主要任务是协助日军维持统治区治安,辅助日军的作战(运输,带路,收集情报),不会跟随日军主力师团运动,或到第一线作战(如平型关,台儿庄,万家岭战场)。其多出现在进入持久战阶段的1938年底后,并局限在敌后方(白区)。绝不会出现在抗战初期,日军一时经过的平型关战场。在1939年以后日军对革命根据地进行的多次反扫荡作战中,经常可以看到部分伪军存在,日军资料称和平军,保安军,归顺部队等。由于没有战斗力,伪军不会出现在正面战场。八路军的雁宿崖战斗,陈庄战斗等,都记载有数十名伪军(主要是县警备队)参加。若参加战斗,日军战斗详报也会有记录(但鲜有伪军的死伤记录)。从日军的记录中,也经常可见共产党八路军把强制雇佣运输物资(清乡运输)的非武装民工,也当做“伪军”计数或歼灭的场面。如1941年9月日军“察冀边区肃清作战”(包括狼牙山五壮士战斗)中出现的清乡运输队,可判明总有上千名以上的民工运输队存在。目的是协助日军从各据点运出各种“清乡物资”,实施“坚壁清野”政策。1939年9月的陈庄战斗(八路军大捷之一,自称称歼敌1500名)中,实际击只毙日军41名,击伤63名,而击毙的民夫数字即多达46名。可见所谓战果中半数,是击毙的被雇佣拉车的苦力[11]。

“伪军”之外,“二鬼子”(朝鲜人)一词,也是一个经常被利用于补差共军歼敌数字漏洞的方法。在宣传中角色是协助日军残杀中国军民的帮凶。甚至被虚拟抬到南京大屠杀的犯罪现场。

战场上曾经有过多少伪军存在,又被共产党消灭过多少?由于无资料统计,所以无法准确掌握,成为最富有缩水性的数据,常被利用夸张战果。日军档案中有部分零星统计,但也不准确,不全面。比如战史丛书《北支的の治安战〈1〉》中曾出示过1940年度,华北地区有归顺军总数67,923人的数字[12]。这是只包括武装力量,并不包括一般协力者的数字,统计不严谨,并无太大价值。

所以,有关伪军的死亡数据,是不可能从日军档案资料中调查到结果的,若存在,也应在国内的伪政府档案中寻找。与此相反,若提起消灭的所谓“朝鲜兵”数字(包括日军中的军属“佣人”),日军资料却一目了然,因为其属于日本军队编制中的正式成员,享受国家保障。每人肯定都有从军履历,死亡,负伤记录等存在。从军者的朝鲜,台湾人和其遗族家属,尽管战后已国度不同,也可以日本政府的档案(从军履历)记录为据,领到部分微薄的战后补偿[13]。

8.3.2. 朝鲜、台湾出身的日本兵状况

1937年9月,朝鲜兵是否真来到过平型关?下面用历史资料做一个检证。首先需要弄清一个数字,即共有多少朝鲜,台湾人曾服兵役参加过日军,战争期间共死亡了多少人。

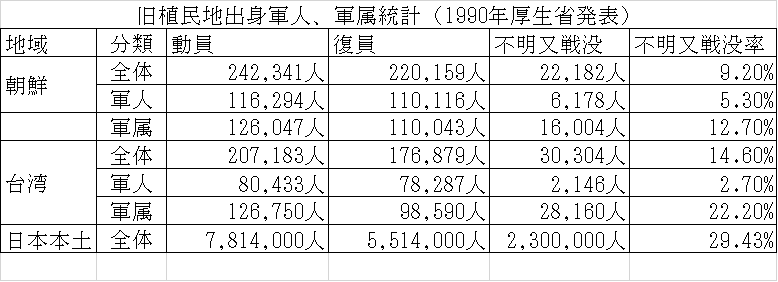

(表1)[14]是日本政府厚生省的统计。按日本厚生省1990年、1993年《返还名簿》、二战期间日本政府共动员了朝鲜军人,军属242,341人、其中22,182人在大戦中死亡或失踪。共动员台湾军人,军属207,183人,其中30,304人在战争期间死亡或失踪。两者合计,死亡总数为50,342人。和212万内地(日本国内)军人军属的战死者总数比,并不算多。仅占总数的约40分之一。

从以上资料还可看到一个特征: 即朝鲜,台湾从军者中,“军人”死亡数非常少,二战中仅死亡8,324人。日军从军者分为“军人”和“军属”两种。比较起来,朝鲜,台湾人中军属为多,军人较少。军属的意思,并不是国内人意识中的“军人家属”,而是对军队中的“文官,雇员,佣人”的统称。雇员,佣人有各种各样,包括拿高薪的文职官吏,专业技术人员,翻译,亦包括下层佣夫,勤杂。死亡的军属共42,018人。职业多是下层部分,其次,还要了解朝鲜,台湾军人,军属都死在什么时期,死在么地域。

可以说其中绝大多数死亡在太平洋战争最终阶段的1944年以后,地点在几乎都在太平洋南方的岛屿。特别是台湾人军属。比如进入靖国神社的台湾土著民构成的“高砂族义勇队”,是作为军属,为了协助热带雨林作战派到南方菲律宾,新几内亚的。

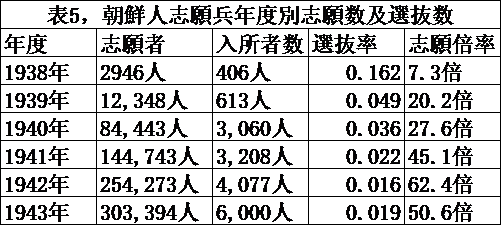

为什么都死在太平洋战争后期?先看一下(表2)[15]。此表是对朝鲜军人数(不包括军属)的统计。可明显看出人数激增现象发生在1944年战争的最后阶段。理由是1944年,日本的《兵役法》改正后开始适用于朝鲜,台湾人。也就是说日军开始在朝鲜,台湾征兵。在此之前并没有一名“服兵役”的朝鲜兵和台湾兵在军队中出现,只有极少数并不上战场的“志愿兵”。其原因和日本的兵役制度有关。下面简单了解一下日军的征兵政策。

8.3.3. 殖民地征兵制度变迁

1938年2月前,日军中不曾存在一名朝鲜兵,同样1942年4月以前也不曾存在一名台湾兵。不否认有士官学校毕业的极少数“朝鲜人”,“台湾人”将校(士官)存在(1945年败战之前,朝鲜将校中曾出现过洪思翊为首的6名中将)。有官无兵的理由是因为军队将校(指少尉以上的军官)是一种“职业”,若具备条件的话,朝鲜人,台湾人也可以进入士官学校,成为职业军人。而服兵役却是一种对日本国民的强迫性 “法律义务”。此义务,仅限于本土的日本人,而不适用于朝鲜,台湾地区。

日本的《兵役法》(1927年法律第 47 号)规定,国民兵役対象仅为“戸籍法適用者”(「戸籍法ノ適用ヲ受クル者」)。战前,日本本土称“内地”,殖民地朝鲜、台湾称“外地”。“戸籍法适用者”者仅限于日本内地(国内),以此方法来限制外地〝臣民〞的权利,特别是重要的选举权。因为是“戸籍法适用”之外的殖民地,所以朝鲜,台湾人没有选举权,同时也没有服兵役的义务。

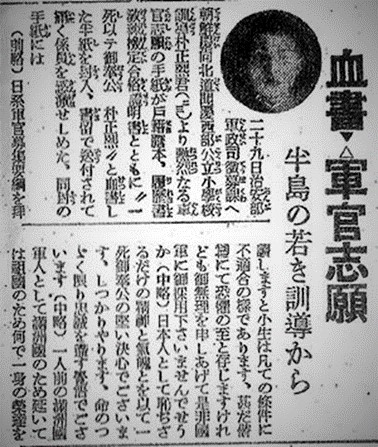

1938年3月,作为“国家总动员”的一环,政府开拓了朝鲜人从军入伍的途径。通过《陆军特别志愿兵令》,首先在朝鲜成立了“陆军特别志愿兵”制度,1942月4月 “为了开拓台湾本岛人志愿入伍之途径”,又改正了以上《陆军特别志愿兵令》使之也适用于台湾[16]。在此制度之下,才开始出现少数朝鲜,台湾士兵。但仅仅是一种特殊,少量的志愿兵。《陆军特别志愿兵令》的主旨为,17岁以上的朝鲜人(1942年4月以后,适用于台湾人),可自愿报名入伍,被称作“志愿兵”,不存在服兵役义务。此制度的目的是为了宣传,显示殖民地〝臣民〞对日本帝国的忠诚,并不是为了招炮灰作战。仅仅是一种宣传上的装潢。所以招收数量极少,出现了强度竞争和在志愿者中严格选拔的奇特现象[17]。

曾就任过韩国总统的朴正熙,就是1938年3月,写血书入伍的第一批志愿兵[18]。此制度的目的还在集结精英,培养下级干部(下士官),对志愿者来说也是殖民地出生者的出世之路之一。入伍者在日本国内(内地)培训,又不参加此时在大陆进行中的战争(支那事变),死亡率当然不高。(表1)中的死亡比率可以作为一个侧面参考。要注意此数据并不是志愿兵的死亡率,而是包括后期的按兵役制征兵者全体的死亡率。尽管如此,也远低于日本兵的死亡比率。总之,从危险程度这点看,朝鲜兵,台湾兵比日本兵处境优越得多。

从日军朝鲜驻留第二十师团关联资料中,笔者发现了三名朝鲜志愿兵的记录,1939年5月20日,被补充到步兵第七十七联队(平壤联队)第一中队,名张松冑(下士官后补),李树芳(步上),李仁锡(步上)。对照下表可知道是此年度应招的12348名报名者中选拔出来的613名中的3名。由于第二十师团是朝鲜驻扎师团,所以近水楼台集训后被分配3名入伍。当然经过种种选拔,都是超出日本兵的优秀者。其中下士官后补者张松冑为参加下士官训练很快离队(赴教导队),剩下的了两名,至同年11月联队复员之前,约半年间作为普通士兵参加了第二十师团的战斗,师团复员平壤后,李树芳,李仁锡和其他志愿兵一起,在第一小队预备役少尉山崎仁夫带领下,作为宣传角色“在朝鲜各地巡回讲演,报告了其在战地的贡献”[19]。从此记录也可看到这种仅少的“特别志愿兵”,派到前线的目的也不是为了补充战力,仅仅是为了促进殖民地民众志愿从军作战的政治宣传品。

所以可肯定,在1938年3月特别志愿兵制度出现前,日军中并没有一名“朝鲜兵(军人)存在。不用说在中国大陆,在朝鲜国内也没有。从以上(表2)[20]的统计中也可看出,1938年3月以后,才出现第一批400名志愿兵军人,且大部分留在了朝鲜境内。

以上说的是属于部队编制中的军人。另外日军中还有不少军属存在。军属不属于兵役范围,等于军队的临时雇员,不受兵役法规定限制。所以,朝鲜,台湾人从理论面讲,是可以随时充当军属的。但当军属也并不是那么容易。殖民地征兵制度开始之前(1944年前),此种军属职缺绝不是“强行连行”的民夫,而是有国家保障的正式雇员,佣金也远超过最低等级的士兵(比如有军属待遇的看护妇工资,相当于下士官水平),根据专业区分,一般薪金要超出民间企业。否则不会有人在没有义务的情况下,冒险从军赚钱。所以即使有朝鲜人军属,也绝不会用作拉车民夫。从作战角度讲,正规师团在运动战中是不需要,也不能依赖民间人运输的。但根据地的守备部队(独立混成旅团等)进行地方“讨伐”,“扫荡”时,经常要在现地一次性征用民工,并支付佣金(至少在军纪,规则中有此规定)。因为守备部队并没有行李队的编制。对军队来说这种临时征用的方法是现实可行的,也是最经济的。岂有从朝鲜半岛雇用民工到中国战场拉车的理由?所以在小寨村战场若真有被“消灭”的拉车民夫,也不会是朝鲜兵而应是在附近(灵丘)雇用的当地农民(实际上并没有征用记录)。

太平洋战争后期,日军紧缺兵员时,1943年3月经法律第四号,修改了《兵役法》中的户籍规定,开拓了在殖民地征兵的途径[21]。于1944年后开始正式征朝鲜,台湾兵入伍。至此,和内地的日本人同样,朝鲜、台湾人才开始服兵役。所以,殖民地征兵人数激增的原因是1944年兵役法改正。以台湾人李登辉和其兄李登钦为例,李登钦1943年入伍,属于人数稀少需要高倍率竞争的“志愿兵”,而李登辉1944年入伍,属于服兵役应征。

还有,按档案记录,此时的朝鲜人日本兵,并不到海外作战,绝大多数留在在朝鲜国内服役。比如1944年,作为“现役兵,和补充兵第一次采用的正式朝鲜军人55,000名中,绝大多数的51,737名在朝鲜军(国内)服役,只有3,260名被记录在关东军(满洲)服役,3名在台湾军服役[22]。此两处,也都不是激战地。由于不上前线,也不去南方,所以其死伤率要比日本军人低得多。

或许还有人问,那么“朝鲜师团”和“台湾旅团”又都是什么人组成?

1937年卢沟桥事变当时,日军中确实有两个朝鲜师团(第19师团<罗南>,第20师团<龙山>。都属于精锐师团,是1915年在朝鲜组建,担任朝鲜半岛警备的师团。任务在朝鲜,但兵源都来自日本内地。第19师团在东日本地区(东京、宇都宫、福岛、仙台、新泻、名古屋、静冈、岐阜),第20师团在西日本地区(山口、广岛、福山、冈山、鸟取、松江、姬路、大坂)征兵,所以其中并没有一名朝鲜军人(有少量军属,主要为翻译业)。同样,在万家岭战斗中活跃的“台湾守备混成旅团”(波田支队) 虽名为“台湾旅团”,但实际成员均为在日本内地征兵的日本人,只不过部队驻地在台湾而已。所以朝鲜师团和台湾旅团是日军的驻外部队,和关东军一样。和朝、台湾人并没有任何关系。

做一个归纳,即在整个二战中(包括抗战八年全体),作为日军军人、军属战死的朝鲜,台湾人总数共50,342名,其中军人为少,军属占绝大多数。几乎都是1944年《征兵法》改正后入伍的军人,军属,主要死亡在太平洋南方战场。

对八年抗战期间在大陆死亡的朝鲜人军人,军属由于人数太少,没有专门统计,都是作为日本兵,和所在部队一起进行伤亡统计的。推测包括战病死,在大陆也不会超过数,绝大多数也死亡在1944年以后。而平型关大捷的1937年9月,可以确定不可能有一名朝鲜士兵存在。有没有军属?笔者从官报记录中发现,从朝鲜调来的第20师团(属北支那方面军第一军)中,有类似朝鲜人名的个别军属出现,在师团中从事翻译等工作,此部队在平汉线,后正太线方面作战,并没有参加平型关战役。既使参加战役,也不会作为“二鬼子”出现在小寨村战场拉马车。第二次大战中朝鲜、台湾军人、军属的死亡总人数约5万人,仅仅是日军死亡总人数的 1/44。从与日本本土的人口比例(3/5)来讲,并没受到太大战争损害,且其中大多数,不是让八路军“消的”灭掉的,而是联合国军(美军)战场的牺牲者。

所以,1937年9月在平型关战场,用消灭“二鬼子”“伪军”来粉饰八路军的战果,可以说是一个具有民族偏见,荒唐,无知的政治手法。

8.3.4.口述中的“女兵”猥谈

更有些低级趣味的捧场者,至今还在津津乐地道提起平型关战场出现的“女兵”,甚至声称目击,触摸过“艳尸”的乳房。一些冠冕堂皇的研究者,也不去调查日军的兵役制度,分析资料的价值,却总愿收集,引用此类下流的“证言”,为已蜕变为 “故事演义”的平型关大捷加艳添彩。

说到“女兵”,笔者在此还要补两句。日本《兵役法》第1条明确规定仅「帝国臣民的男子有按本法服兵役的义务」。所以女性并没有服兵役的必要,也没有任何可以入伍从军的途径。即二战期间全体日军中并没有一名女兵。

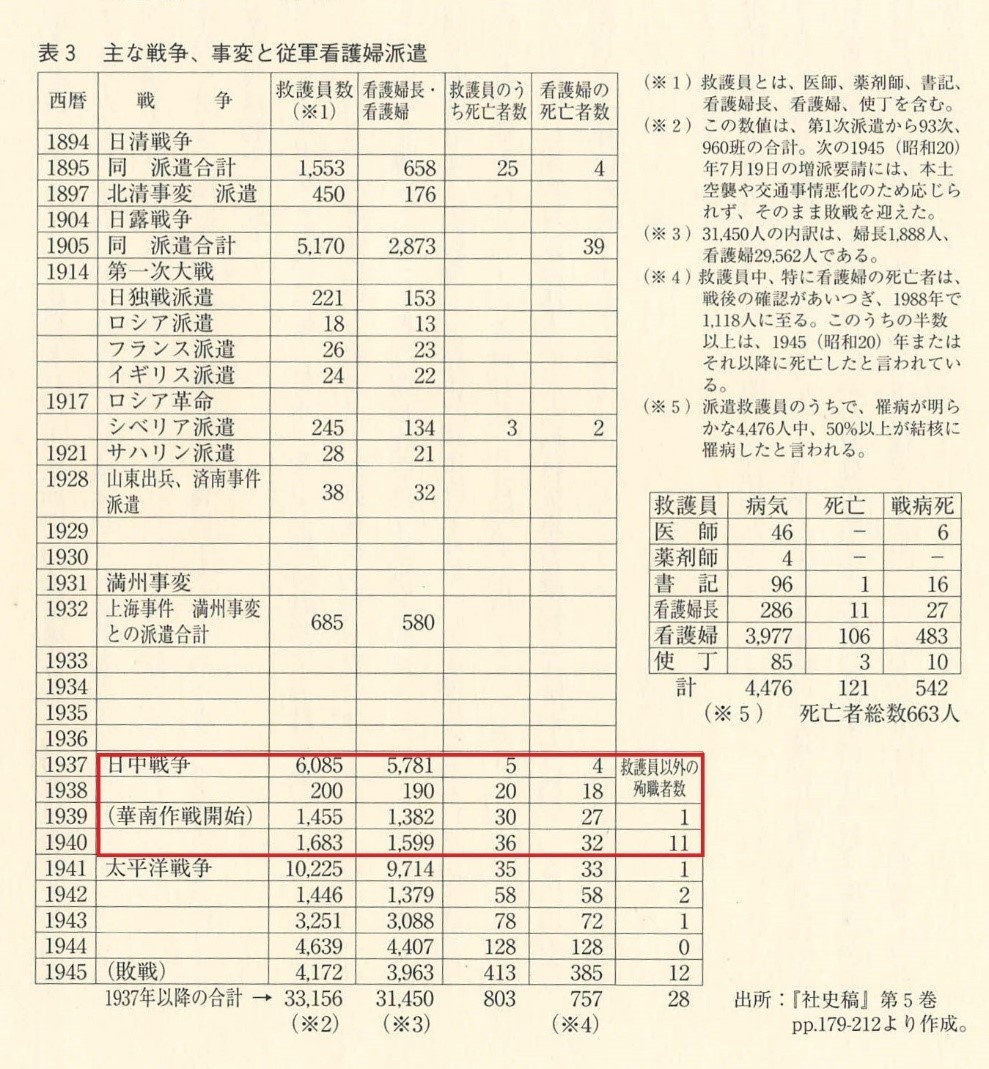

不否认以内地(国内)为中心,确实有部分“从军看护妇”(护士)存在,但身份面并不是军人,也不是军属。属于红十字会会员中的志愿者,正式名称“日赤救护看护妇”。不穿军装,也不上前线。在军内待遇同军属(雇员),工资由红十字会(一般从军看护妇),或军队(病院船勤务者)按雇员待遇支付,但没有军人,军属那样的国家保障[23]。若死亡,可适用于遗族年金条例,但生存者战后并没有享受国家的补偿(称军人恩赏)的权利。因为不是军人,也不是正式军属,不能适用于《军人恩给法》[24]。为了解决前从军看护妇的愤懑,1979年政府创立了从军看护妇慰劳金制度,终于使其有了一些微薄的补偿(一次性的慰劳金)。

重要的是这部分从军看护妇基本上不上前线。下图是从军看护妇的死亡统计表[25],可见1937年在整个华北地区仅有一名死亡。经笔者核对既是以下人物,第一救护班看护长宮崎まき、死因是霍乱,患病地点不详,应在后方兵站病院。病后后送回国,9月1日在广岛陆军病院死亡。此唯一的死亡女性,怎可能去“艳尸”平型关?

15年战争中被动员的从军看护妇前后共约35,000名,其中记录仅663名死亡。死亡率约2%,接近此时代的日本的人口平均死亡率。绝大多数(542名)死因是“战病死”,结核病占死因首位。卢沟桥事变后1937年度,红十字会派遣的从军看护妇共5781名中,死亡者仅为4名(表2-13-7)[26],在中国大陆死亡两名(表2-13-6,另一名在华中地方)。还要注意的是这里指的“派遣”并不是向“前线战场”派遣,而是由红十字会向军队(医院)派遣的数,其大多数在国内军队医院或“海上病院船”勤务。有部分可能被分到大陆内地的后方医院。太平洋战争结束时派遣到陆军的从军看护妇共20,500名,其中绝大多数在国内。在外地(包括朝鲜,台湾及海上病院船,各战线后方)勤务者约6,000名,占不到四分之一。即使派到占领地,也是在后方兵站医院,不会上第一线战场。战场救护并不是从军看护妇的任务。主要是由卫生兵和军医担当,卫生兵每中队(约200名)中有两名(地位同辎重兵),军医每大队(约1000名)中约两名。(全文完)

[1] 察网铃兰台文章《关于平型关大捷的考定》称,《抗战特辑,二》1937年11月放映时,此段内容被“抽出”(未能上影)。

[2] 《影像:中国红色摄影史录 中国革命全景展示》《中国军网》,2015年1月19日,No.13.

[3]王秉璋《在八路军第115师师部的战斗岁月》《军事历史》2000年第四期。

[4] 引自蓝为洁编《罗及之——中国20世纪30-50年代著名影剧人画传》,重庆出版社,2007年4月,19-22页。

[5] 又名《大刀进行曲》1937年8月,麦新(1914-1947)词曲,原副题为《献给29军大刀队》。

[6] 「諸部隊兵器」「昭和12年度陸軍動員計画令同細則の件(原本付属)」JACAR:C01007658600, 378頁。

[7] 岸本清之『滨田联队秘史』非売品,1987年、59页。

[8] 每一步兵大队(约1091名,4个步兵中队)下,配有有一个重机枪中队,人员139名,马28匹,九二式重机枪8挺。JACAR: C01007658600, 96页。

[9] 平型关大捷记念馆在2001年、被共产党中央宣传部指定为“全国爱国主义教育示范基地”,台儿庄大战记念馆也在落成后的1996年9月,被国家教育委员会、文化部、解放军政治部等指定为“全国中小学校爱国主义教育基地”,1997年6月,又被共产党中央宣传部指定为“全国爱国主义教育示范基地”。

[10] 狼牙山五壮士的宣传文本中,称五壮士歼灭日军90余名,实际日军参战部队仅记录过一名轻伤者,第九中队一等兵长尾孝太郎。刘 老庄连的宣传文本中称此连在战斗中打退敌5次冲锋,歼敌170-300名。实际日军仅记录了一名战斗死亡(船越大尉)。

[11] 参考笔者的陈庄战斗研究,和史料「傷害慰籍料付与の件報告」JACAR:C07091648900/629-632頁。

[12] 防衛庁防衛研修所戦史編集室『北支の治安戦〈1〉』朝雲新聞社、1968年、489頁。

[13] 参考『平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律』(平成十二年六月七日法律第百十四号)。

[14] 此表引自维基百科「台湾人日本兵」条项(日文版)。2020/08/22 05:16 UTC 版

[15] 内海愛子『朝鮮人〈皇軍〉兵士たちの戦争』岩波ブックレット226、1991年、45頁,转引。

[16] 「陸軍特別志願兵令中ヲ改正の件」昭和十七年二月二十三日、JACAR:A03010047800.

[17] 引自维基百科「朝鲜人日本兵」条项。

[18] 『満洲新聞』1939年3月31日。

[19] 山崎仁夫『陣中日誌 歩兵と砲兵』 (歩兵第七十七聯隊第一中隊)、1986年、 131页。

[20] 『朝鮮及台湾ノ現状/1 朝鮮及台湾ノ現況 1』JACAR:B02031284700

[21] 御署名原本・昭和十八年・法律第四号・兵役法中改正法律 JACAR:A03022778600 17/20.

[22] 『朝鲜军概要史』不二出版、1989年。

[23] 参照『众议院议事録』、第145回国会 厚生委员会 第5号(平成11年3月12日)。

[24] 川口啓子・黒川章子編『従軍看護婦と日本赤十字社』図書出版文理閣、2007年、77頁。

[25] 表引自山田ノリ子『日中戦争から第二次世界大戦下の従軍看護婦 -日本赤十

字社を中心に-』神奈川大学・博士論文、KANAGAWA University Repository, 41頁。

[26] 表引自川口啓子・黒川章子編『従軍看護婦と日本赤十字社』図書出版文理閣、2007年、36頁。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!