創作有惑,辯證文學的真與不真──筆訪閻連科《小說的信仰》

文|曾繼賢

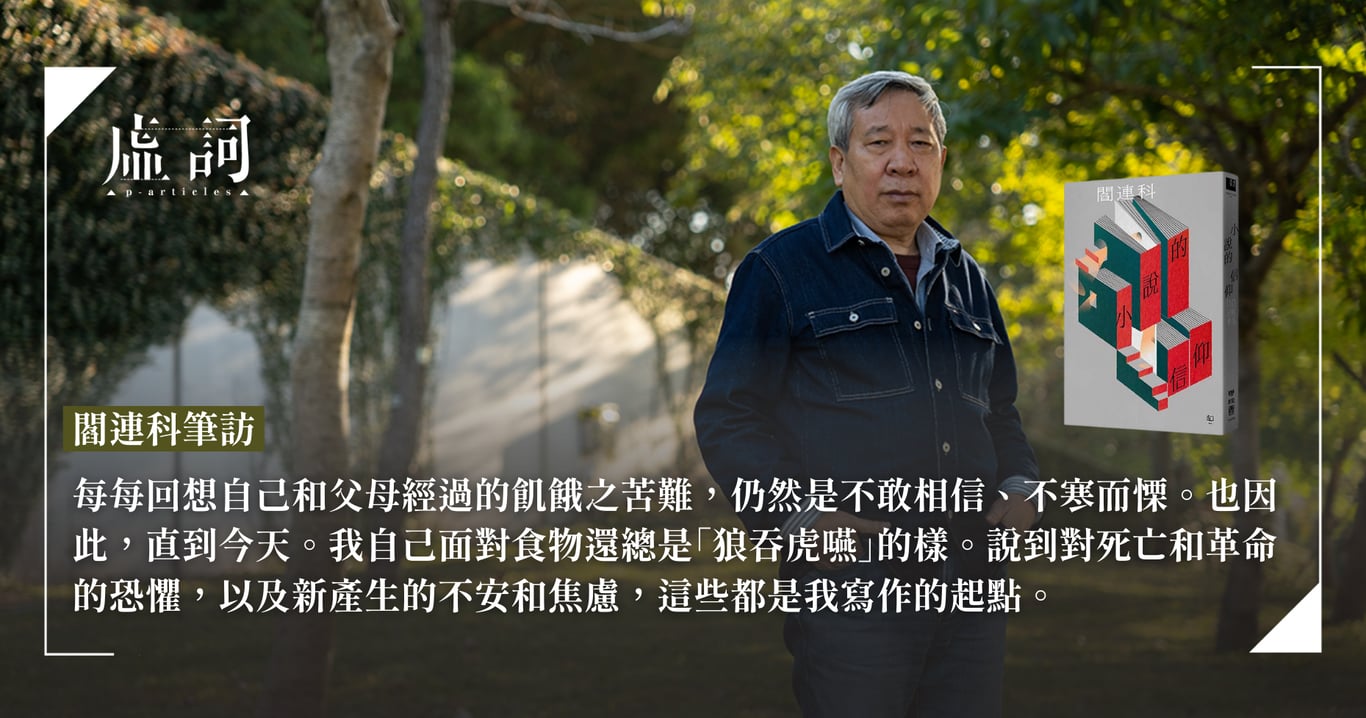

被譽為「中國最接近諾貝爾獎」的文學大師閻連科,其作品於國際享負盛名,去年出版以古典文學《聊齋》為本的論述《聊齋的帷幔》及小說《聊齋本紀》,今年集四十年寫作生涯之大成,轉而寫暌違已久的隨筆作品——《小說的信仰》。許多人都被他的「禁書」所吸引,但真正吸引閻連科的是《發現小說》和《小說的信仰》這類「作家隨悟」式寫作。他認為這種寫作,是為了創作中的困惑才去寫,由此方可重新回到創作中。

他在書中談及如何思考文學創作、被哪些作品影響,又如何將自身理論實踐於小說之中等問題,並且回到當代,對新世紀的文學真實將如何突破發出探問。除了一般讀者所理解的「經驗真實」之外,循歷史之脈而下,他探索了文學發展過程中出現的「無法驗證的真實」、「不真之真」、「超真之真」和「反真實」。在訪問中,他詳細談及到隨筆和小說創作的關係,也回溯過往的生活和恐懼,以及其對小說真實性的影響,甚至解釋了「晚年」不再去想「為什麼寫作」和「文學對我的意義」,而憑藉一種「妄念」正在寫一部「狗屁」小說的原因。

問:為何會想到以「小說的信仰」為主題?您是如何將自己多年的寫作經驗和理論思考整合進去的?在這過程中您有無對自己有新的理解和發現?

閻:「小說的信仰」——不是「想到」或「選擇」,而是我們面對文學熟視無睹的存在和必然。 「真實乃小說的唯一之信仰。」這也不是一種判斷或發現,而是千百年來所有文學的追求。試想神話為什麼總是要讓「人」──讀者感受到一種「與人的關係」才有生命力?這種「與人的關係」,正是為了證實「神話的真實」。傳說、寓言和任何樣式的文學藝術,在其創作的過程中,每個創作者,都努力讓接受對象感受到作品中「與人的關係」。這種關係,就是那種「真實」的存在。單就小說言,自古至今的作家們,他們在寫作中,會考慮語言、結構、敘述和諸多表達的方式與形式,但唯一不用他們去透過「構思」完成的,就是為「真實」的努力。

真實,是作家天生必然的信仰,也是作家不用追求就必然如此的「真理」。這裡說的「不用追求」,是每一位寫作者「天性之必然」,如一個嬰兒來到世界上,他需要追求「呼吸」嗎?呼吸是生命最基本、最根本的存在。沒有呼吸,還談什麼哭、笑、吃、穿、冷、暖、愛與不愛呢?小說──一切的藝術,失去了真實──各種各樣的真實,還談其它別的語言、細節、人物、結構、敘事、思想等,不是正如同一個生命沒有了呼吸,你還在那兒談論你對一個生命的吃穿、冷暖和愛嗎?

所以,我說小說的真實是小說之信仰,只有真實才配說是信仰。

談到在《小說的信仰》一書中,如何將自己的寫作經驗和理論思考整合進去一事情,我應該沒有在其中舉說自己一個寫作的例子和經驗吧。我是最煩最厭惡作家一張口就談自己寫作經驗的。這仿似王婆一張口,就說自己的瓜多好。但你王婆怎麼知道別人的瓜就不好呢?怎麼知道別人的瓜,就不比你王婆的瓜好呢?更何況自己並沒有寫出「真正好」的作品來。

說到理論思考就更談論不上了。

我知道自己不是理論家,但我是個愛在閱讀中,結合自己的寫作和當代中國文學去想問題的人。這一想,就會有感悟生出來。就想把這種感悟寫出來。這也就有了《發現小說》《小說的信仰》和《聊齋的帷幔》這樣既非理論、也非隨筆的「作家隨悟」式的寫作了。

當然,當寫「作家隨悟」這樣的東西時,它會讓你重新去思考你過去的閱讀和對文學的理解與認識。會為自己的寫作帶來更多的啟發和疑問。會讓自己的寫作,帶著永遠無法彌補的遺憾而不得不在今後的寫作中改變、嘗試著彌補朝前走。

所以說,寫《小說的信仰》和《發現小說》等,更多不是為別人,而是為自己。是為了自己的寫作和文學,才要去思考那些和寫那些。

問:相比您任何一本小說,您說過更看中《發現小說》和《小說的信仰》,您是如何看待這種隨筆以及小說創作的關係?

閻:謝謝你注意這一點。

從大陸呈現的「中國文壇」看,我深知文學理論是理論,文學創作是創作。二者同在「一壇」上,但在相當程度上,幾乎所有的理論家,寫作論文的目的都不是為了作家的創作和文學。他是為了自己的學問和功業,是為了自己是個批評家。

而小說家,實話說也並沒有為批判者「建構新理論」提供新文本。

這是一個陣營中的「兩個黨」,各有其目的和方向,我不認為會有太多的相互促進和啟發的可能性。而我寫《小說的信仰》和《發現小說》等,首先它是為了啟發我自己的思考和創作才要去寫的。它是基於我自己對創作的困惑才去思考寫這些的。所以說,在我這一邊,它們和創作,不是什麼關係,而是同為一體。我因為有了創作中的困惑才去寫這些。只有寫了這些才有可能重新回到創作中。這如同一個馬拉鬆的長跑運動員,因為自己非天才,沒有一口氣跑數十公里、近百里的天生之龍體,就必須在中途進水、進食才能堅持到最後。當然了,這種進食進水後,自己長跑的姿勢也許發生變化了,不說會跑得快一點,至少不希望自己被落得那麼遠,從隊伍中跑著跑著掉下來。

就這些「隨悟」式的文字言,實質上是沒有自己的小說就沒有它,沒有它也很難有我後半生一本一本的小說作品寫出來。

問:在過往訪問中,得知您的少年時期全都在河南鄉村的土地上,因此相當熟悉生活中那些幽暗的東西,早前更寫了《聊齋本紀》與《聊齋的帷幔》。那是如何構成或影響您所認知的真實,以至到小說裡的真實性?

閻:寫《聊齋本紀》和《聊齋的帷幔》,有它的偶然性,也有多年的準備和思考。說實話,其實我很多年前,都曾奢望重寫《山海經》。後來到日本我的出版社──「河出書房新社」去,看到他們出版了一系列日本當紅作家重寫日本古典文學的作品。大家談起這種「重寫」後,知道這種「重寫古經典」,是日本文學的傳統。他們每過多少年,都會請日本當紅的作家重寫日本的古代經典。也就那個時候,我堅定了自己要重寫《山海經》的想法了。也從日本回來後,開始反覆研讀《山海經》的各種版本和註解。然結果,是我自己缺少慧眼手腳笨,竟然沒有從《山海經》中抓到那個可以進一步「豐富、發展」的人物來──我特別渴望從《山海經》中,發現一個類似耶穌那樣的人——人物來。但我自己讓我失望了,刻又不想讓自己的這股熱情就此熄下去,也就隨之一轉念,去重寫「聊齋」吧。

也就有了《聊齋本紀》這部長篇小說來。

《聊齋的帷幔》是在自己細讀《聊齋誌異》時,發現了蒲松齡近500個的「聊齋故事」中,發現有許多篇目深含二十世紀小說的現代性。因為這種現代性──像是《聊齋誌異》中的《快刀》《紅毛氈》《孫生》《小棺》和《遼陽軍》等等,最少有那麼20幾篇小說,都不是我們傳統中認為的蒲松齡的經典小說——什麼鬼啊、狐狸的。這20幾個短篇,給現代小說提供了的不是「變形記」的「不真之真」,而是一種非經驗真實的精神之真實。我是從這個角度開始深愛《聊齋誌異》的。也從這裡開始,真正感受到了蒲松齡現代性的不凡與偉大。也開始把《聊齋誌異》置入二十世紀文學中去思考,很自然就有了《聊齋的帷幔》這本書。

在這兒,我要感謝香港科技大學在我授課時,他們給了我信任、包容和自由,讓我對現實與文學的所有思考都可以在那裡講出來。如果沒有香港科技大學給我的信任、包容和自由,我的那些思考,不說不會產生,至少它不會有那麼適合產生、成熟的土壤和平台。

問:您曾在《沉默與喘息》中揭示了許多過去的恐懼,也說這些恐懼會終生同行,您認為作者的恐懼與您的寫作、筆下的真實有著甚麼關係?

閻:是的,我說過恐懼將伴我終生。

這種恐懼,例如對飢餓的恐懼、對革命(權力)的恐懼、對死亡的恐懼等,儘管許多恐懼的土壤——比如飢餓的土壤都已不在了,但每每回想自己和父母經過的飢餓之苦難,仍然是不敢相信、不寒而慄。也因此,直到今天。我自己面對食物還總是「狼吞虎嚥」的樣。說到對死亡和革命的恐懼,以及新產生的不安和焦慮,這些都是我寫作的起點。

我幾乎所有的寫作都是從這種恐懼、焦慮、不安出發的。

我沒有能力從歡樂、溫暖和盛世之祥出發去寫出作品來。這是我寫作的一個巨大限制。因為那種焦慮、不安和恐懼的記憶與體驗,完全是來自生命和靈魂的,因此它就更具有肉體性和真實性——有了這樣的肉體性的真實性,落實到自己的寫作中,它就是天然真實的,也在精神上是絕對真實的。

問:書中提到中國當代文學沒有留下太多經典,甚至沒有真正開始創造20世紀文學中超越人的可經歷、感知的人生,或是潛意識等個體生命經驗的寫作,這讓我想起殘雪同樣 認為《野草》是最好的新文學作品,又對中國當代文學作出種種批判,高舉「向西方學習」的旗幟。你們作為諾貝爾獎的大熱人選,您認為您們的寫作處理了怎樣的問題呢?

閻:諾貝爾文學獎,你們萬萬不要相信博彩公司的猜測。說到底,博彩公司就是「猜」和「賭」。全世界的媒體被博彩公司牽著鼻子走,這實在是一件很笑話的事。但在華人作家中,殘雪和王安憶,都是非常值得尊敬的。因為殘雪幾乎是唯一和中國文壇與文學,保持著「距離」的寫作者。王安憶是為了留下距離而不斷調整的人。高行健在談到中國文學時,曾經說中國文學有一種「冷文學」和「熱文學」。他把自己的文學喻為「冷文學」。我理解他說的「冷」,就是他的寫作和中國的現實、歷史的那種距離感。從這個角度說,殘雪和高行健一樣,都是那種保持距離的冷文學。

而我和更多的中國作家樣,是那種更願意以熱切之態去擁抱中國現實和歷史的人。用高行健的理解,這應該是種「熱文學」。

問:書中談到二十世紀的文學問題是「怎麼寫」,我們在「寫什麼」的問題上可以有何突破?

閻:怎麼突破?唯有在寫作上有那種擁抱現實的勇氣和轉身離開的能力吧。要有對他人的理解和愛,及對自己寫作的懷疑和苛刻。要有肯省思、願糾正的能力吧。

問:書中亦論及夢的真實是無可驗證,可以獲得「絕對的公正、信任和真實」,而在香港近年的文學中,似乎經常企圖遁入這種天然的無可驗證性,用夢境去說現實中不能言說的事,處理創傷問題。您認為這是甚麼現象?夢在您的創作裡是如何被運用?

閻:我的理解,夢只是一種方法,但不該讓夢成為逃避面對現實的途徑。夢是我們理解現實的窗口,是我們走進現實的另一個管道,而不是離開的另一個路徑。我相信其他作家都是為了走進不可思議的現實而寫夢,而不是為夢而寫夢,為了離開現實而寫夢。就我個人言,我集中寫夢的小說是《日熄》,它不僅是寫夢,而且是寫整個世界的人,都由夢而夢遊。恰恰因為這夢和夢遊者,在那個世界無所不在,人人如此了,夢才讓我可以更了解人的複雜性和現實的不可理喻性。

問:您在去年的訪問說,如今「晚年」的您不再去想「為什麼寫作」和「文學對我的意義」,推動您寫作的是「妄念」,是怎樣的「妄念」令您想寫一部「狗屁」小說?是對應著您說過的「看不見的有」的主題嗎?這一年間有何進展呢?

閻:我說的「妄念」和「狗屁」小說,實質上就是一部完全不是小說的小說。或者說,它是真正的一部徹頭徹尾的「個人小說」。它對應的不單單是看不見的有,還有被集體無意識和集體意識視而不見的「在」與「不在」。是作家否定現有寫作的寫作,否定他自己與他人小說的小說。關於這本小說,寫完《聊齋本紀》後,我已經開始嘗試著一天天地動筆了。差不多已經近著尾聲了。現在還不敢說這部小說到底怎麼樣,在多大程度上完成了我說的「否定」、「妄念」和「狗屁」,但有一點是可以肯定的——我覺得一個作家的寫作,一生寫的每一篇和每一個字,都和他當下的發表與出版,或想發表和慾出版分不開。所以我常想,如果一個作家一生的寫作都和「為當下」千絲萬縷著,這是不是有些悲哀呢?那麼他能不能為「不為」寫作一次呢?完全的為了「不為」而寫作。不為現今的中文簡體的出版發表,也不為港台地區的繁體出版和發表,更不為海外的翻譯去寫作。是說,在當下如果你什麼都不為,只為寫完這部書稿後,把它鄭重地交給自己的孩子們,甚至由孩子再交給他的孩子們,過了五十年或者八十年,甚或一百年,自己都入黃土腐爛了,世界早就把你忘記了,孩子的孩子忽然拿出一部書——不是一篇幾千、幾萬字,而是反復修改定稿的幾十萬字的大部頭,然後在一個全新的世界出版後,交到那時候的讀者手裡去,這會不會是特別浪漫、特別酷的一樁事?那時候,自己的孫子、孫女都大了,他們的孩子可能也都出生了,那些孩子的孩子的孩子們,他們和讀者們,捧著那本「狗屁」而奇怪的書,會不會「哇!讓人興奮不已的一樁事。

是作家特別苦、也特別酷的一樁事!

這二年我都在為這本特別苦、也特別酷的「狗屁小說」在寫作。在為這樁酷帥、酷爽的自由在寫作。想到自己在「晚年寫作」中,能這樣「放下一切」的酷自由,我都覺得自己活得很值得。

寫作很值得!

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!