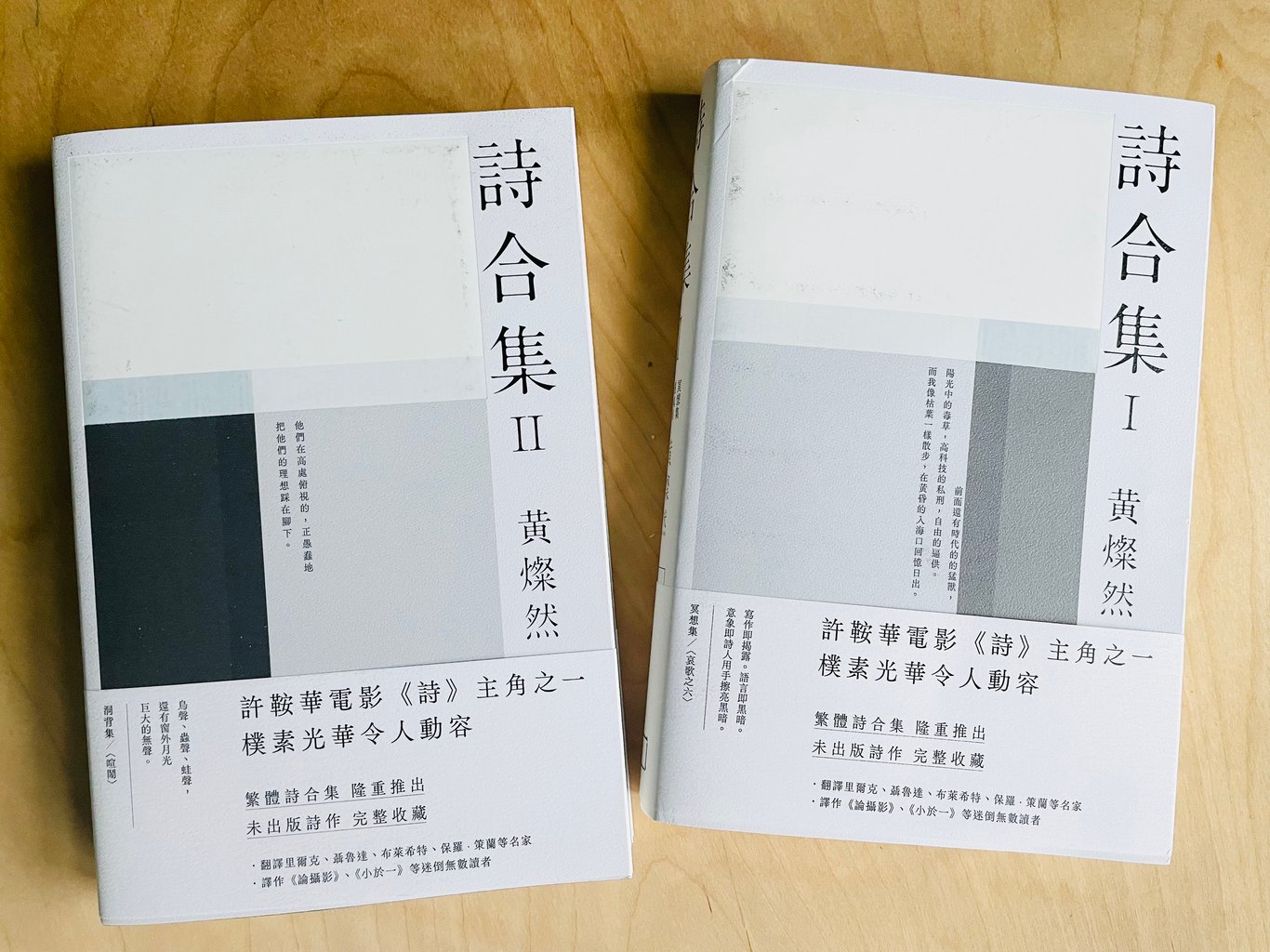

詩歌的形式|黃燦然《靈魂集》中的罪案詩與悼亡詩

如果說詩歌中痛楚居多,因為人類的歡樂時光短暫易逝,書桌前久坐沈澱下來的多為哀愁,那詩集中一定少不了的肯定是悼亡詩。悼亡詩從小到大,就連在課文中我們都背誦過不少。不過,大多數的悼亡詩都建立在生老病死的基礎上感念世間疾病的無常和時間流逝之快,連帶著詠嘆逝者一併帶走的愛與陪伴,倒是關於罪案的悼亡詩一般是少數,至少在我快要讀完黃燦然的《冥想集》和《靈魂集》的時候還不曾期待過。

當然,我也不知道究竟是應該將這首詩歸類為悼亡詩還是罪案詩,我自己比較傾向後者。畢竟,同一本詩集中,黃燦然的悼亡詩是這樣的——

音容

妻子的祖母,像愛她孫女

那樣愛我,我第一次見妻子

也是第一次見她——

她握住我的手,似乎比我

和她孫女更早地知道

我是她的孫婿。

也許我不是她最想念的人

但她是世上最想念我的人。

最後三年,她臥病在牀,

我不敢回去看她,因為

我有個預感:我見了她

她轉眼就會死去。

半年前她逝世了,留給我

一大遺憾,但直到此刻

我才漸漸明白,遺憾

是對死者最好的紀念:

她的音容一再浮現,

並且愈加清晰。

這首詩中,黃燦然並未描寫妻子外婆的相貌,可是卻通過一句句詩將她的音容完美呈現在了讀者面前,讓我們看到妻子的外婆這樣一位慈祥的老太太。同時,也從自己的內心恐懼出發表達了詩人婉轉卻直接的期許:婉轉或許因為妻子外婆迸發的情感讓詩人如此害怕她可能的離世;直接或許因為黃燦然直剖自己心懷,把不去看妻子外婆直接與這樣她就能不死聯繫起來,讓我感覺這首悼亡詩一下子觸及了我很多時候的想法,原來,如此相似!

然而,《靈魂集》末尾一首題為「悼余仕清」的詩卻並不完全像上面這種悼亡詩。👇

悼余仕清

(1957-2001)

我怎麼也無法想像

我會成為你的哀悼者

當我在你遇害前半個月

那個秋天的午夜,在巴士站碰見你—

你依然那麼年輕和害羞,

懷著謙遜和自信,

談起你專心致志的事業。

我常常驀然想起你,

常常在街頭、地鐵站,驚見

身影酷似你的人;我曾在巴士上

俯視你妻子帶著兩個孩子過馬路,

川流不息的人群中,誰也不會想到

她已失去丈夫,那男孩和女孩

已失去父親,而我竟是

同學中最後一個見到你的人?

而作為同學中最早認識你的人

(也許正是這個原因?)

今天我竟要盡一個詩人的責任

用被你讚揚過的文字哀悼你。

想當年我們在入讀暨大前

在安靜的瘦狗嶺僑生補校一見如故,

一起背課文,一起吃飯,

一起散步,一起準備

改變各自的命運一

但我怎麼也無法想像,在遠方,

在上水一個停車場,命運

為你安排了鐵棍、反綁

和一灘血。

這首詩寫於2006年,已經是余仕清過世的第五年。詩歌的末尾揭示了死亡的原因——一個發生在2001年香港上水的罪案。我查余仕清的時候發現他曾經任職的《文匯報》的訃告一則,可是,在訃告刊登時卻還未能找到兇手。之後,查了查關於2001年的香港罪案,發現余仕清遇襲後被送到了醫院,可是因傷勢過重,在兩天後過世。哀嘆!這樣突然的痛苦沒有人應該承受。

我重新回顧,再次讀起這首詩,想起自己從前也讀過甚至寫過的一些罪案詩。我常常讀到的有些罪案詩通常寫於恐怖襲擊之後,比如針對種族的恐怖襲擊,還有寫於發生於恐同恐怖主義集體謀殺後的罪案詩,很多時候,這樣群體性的恐襲事件往往會刺激起人們共有的感受;倒是針對個案的罪案詩並不多見。記得十五六年前我寫過一首罪案詩,當時是看到監控中記錄的一位女性被一位同在自動提款機裡的男性用刀刺死之後寫的。

罪案詩如果是真實的案件,通常不會有像真實罪案非虛構記錄作品那樣寫的詳細,更多會放大兇器或者某一個情境、意象,就像黃燦然這樣,想起了自己與同窗的過往,曾經有過的交集和命運無情的作弄。

這首詩中描寫了黃燦然眼中看到的活在世上的逝者的妻子、孩子,還有詩人自己,他們都share著同一個罪案的信息,卻有著不一樣的痛。而逝者自身卻已升上了天堂,在人世間留下了最後的安排。

黃燦然的詩在長期的書寫中風格非常突出,一篇篇閱讀下來已經讓我沈醉其中。如果你要我挑一首最喜歡的,恐怕還真要難倒我喔!但是,這首罪案詩好像絆住了我,在走過之後都還屢屢回頭,看看那塊絆住過我的石頭。

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情♥️♥️♥️

- 来自作者

- 相关推荐