殺死快樂,即是幸福。(Gender:5-1)PicaPica性別與社會(17)

1 幸福的人,真的有麼?

假設你在明天的郵件中發現

不知名的恩人給你留下了很多錢,所以這些財產現在一切都是你的了。這會讓你開心嗎?

我們都想要幸福。那麼接下去的問題是如何獲得它:什麼行動方針、什麼選擇、什么生活方式最有可能讓我們幸福? ”

關於幸福的討論或處事技巧已經早就了無數的暢銷書。

但是對幸福的嚴肅學術討論卻還是嶄新的。

幸福的定義是(中文:指使人心满意足的生活。)

Oxford EnglishDictionary:

HAPPINESS: The state of pleasurable content of mind, which results from success or the attainment of what is considered good.

那麼更具體一點呢?

一個幸福的人是“年輕、健康、受過良好教育、收入豐厚、外向、樂觀、無憂無慮、已婚、自尊心強的人……以及廣泛的智識”(Warner Wilson,1967 年,公開幸福的相關因素,第 294 頁)。

能找到的研究是這樣說的:

- — Money 金钱(Diener & Oishi 2000, Diner & Biswas, 2002)

- — Employment职位 (Michalos 1993; Tepperman 1994)

- — Marriage 婚姻(Glenn & Weaver, 1981, Stack&Eshleman, 1998)

- — Health 健康(Lyubomirsky 2005, King&Diener, 2005)

- — Education 教育(Michalos, 2008, Noddings, 2003)

- — Religion 信仰(Ellison, 1991)

那麼一個包含以上內容的中規中矩的回答可能是這樣的

“幸福的人更有可能出現在經濟繁榮的國家……幸福的人更有可能出現在多數群體中,而不是少數群體中,並且更經常出現在社會梯度的頂端而不是底部。 他們通常已婚[...]。 快樂的人在身心上都顯得相對健康。 他們掌握著自己的生活。 在政治事務中,快樂的人傾向於中間的保守派”(Veenhoven,1991)。

如果你認為這滿足了你對幸福的設想,那麼我們繼續思考下去。

這些一個個的成就或標準作為衡量的幸福的事物,並不是生來就有的。

即使對於富裕家庭,有些幸福的指標仍然是要爭取才能獲得的,例如教育水平。

而這些事並非一定是易得的,那麼幸福的人更可能是一般人還是具有特權優勢的人呢?

那幸福,是特權麼?

2 幸福的事物,真的好麼?

這些具象化的事物其實代表了一種承諾,只要你能獲得它, 接著你就獲得了幸福。

那請您再想2件事

1 如果幸福的事物沒有讓你幸福呢?

2 如果你因為其他錯誤的事情而感到幸福呢?

我們從一個大部分人認同的幸福事物開始:婚姻

大家可能並非全都憧憬婚姻,但大多幻想過婚禮。因為婚禮作為幸福的事物,有自己的標籤,就是“人生中最幸福的一天”

無數的電影,電視劇,小說,哪怕是悲喜劇的婚禮前夜是多麼的荒誕離奇,婚禮一定是光芒中被注視下的幸福。但實際上,很多人,尤其是女性要經歷繁瑣疲憊的過程,緊張也有很大的壓力。很多新娘並非喜極而泣而是壓力的宣洩。因為之前的過程中,無數人都在勸她:

“這是你人生中最幸福的一天“

”真為你高興。“

”別害怕"

"在你的婚禮上你要看起來漂亮幸福。"

我們用一個詞來稱呼它吧:強迫的快樂,你需要為了快樂而表現快樂。

更多的例子是樂觀,樂觀仍然是個代表了幸福的詞。

你被問到:你為什麼不開心,你很負面。你為什麼不能積極一點。

很多人覺得所謂直男癌的多喝熱水,也是這樣。在脫離造成難過的背景之外,在不顧一個人的性格如何的情況下。讓一個人開心點,樂觀起來,也是不妥當的。

因為沒人是無緣無故難過,也不會被要求樂觀就會開心起來。

跟著這個想法繼續是強迫幸福的另一個形式-看的開一點,這也有好的一面。

Barbara Ehrenreich在Journalist, Social Activist批評樂觀積極思考和幸福的責任是愚弄人的暴力。

裡面的例子是患乳腺癌的女性收到了有粉絲帶的禮物,收到大家的鼓勵。但是她任然保持著她對保險公司,污染環境的企業的憤怒。

關心她的朋友說這樣還不夠好麼?我不喜歡你的態度。

而這位患者認為自己的憤怒是應當的,她說這些都不能讓患癌變成一件好事,患癌不是一件好事。 “I am also angry, All the money that is raised, all the smiling faces of survivors who make it sound like it is o.k. to have breast cancer. IT IS NOT O.K.!”

3 幸福的人,從哪裡消失的?

情感疏外者 Affect Aliens,這個概念試圖解釋了這件事。

“幸福被理解一系列社會中流通的物品商品的結果。當我們從這些物體中感到愉悅時,我們就與這個社會對齊了:這提示我們正朝著正確的方向前進。

但某些情況下,我們被社會疏外了,當我們沒有從接近被認為是好的物體中獲得快樂時。 (We become alienated...when we do not experience pleasure from proximity to objects that are attributed as being good.)

物體的情感價值與我們如何體驗物體之間的差距可能涉及一系列影響”

與情感疏離的人會把好的感覺為壞的,她們將扼殺家庭中的愉快。

The affect alien is the one who converts good feelings into bad, who as it were 'kills' the joy of the family。

簡單來說,女性並沒有從很多大眾化的結構中感到愉悅,她們無法共情和感知一些所謂的快樂。她們的興致缺缺就是她們處於社會弱勢的表現。

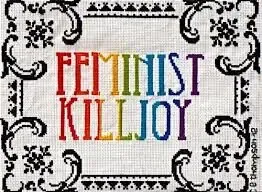

所以Affect aliens 造就了一個著名的行動論

Feminist Killjoys

“成為女權主義者是 遠離這些“愉快”,一個做自己的女性可能會被這樣形容:

- - 女權主義者被男人討厭

- - 她們生氣了

- - 她們沒有幽默感

- - 她們很有攻擊性

- - 她們不講道理

- - 她們很讓人掃興

- - 她們反對做全職媽媽。

(The myth of "the happy housewife" & "the happy slave"是同樣的)

4 幸福的事,在哪裡?

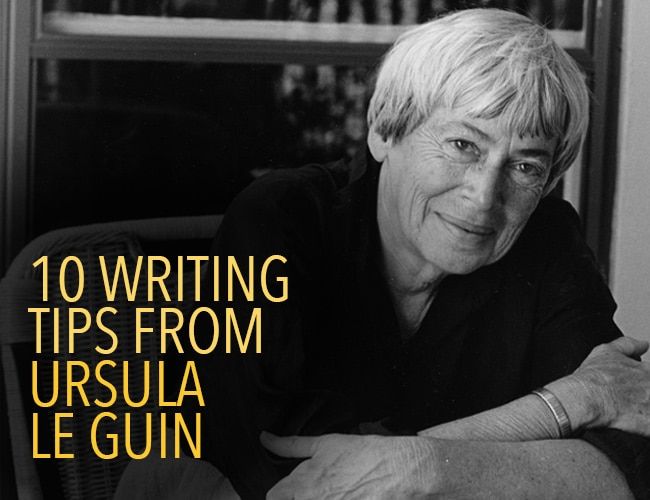

1973年的 Ursula le Guin's short story裡,有這麼一篇,

The One Who Walk Away from Omelas

這個小說獲得了1974年的短篇小說雨果獎。它描述了一個奇幻的世界:

Omelas奧梅拉斯,在這裡,資源和技術大都充足豐富,人民也聰明、成熟和有文化。奧梅拉斯沒有國王、士兵、牧師或奴隸。沒有提到社區的具體社會政治經濟結構;但是奧梅拉斯如童話一樣繁榮富強,美麗祥和。

但問題是整個世界的幸福是以必要的冷漠為前提。這座城市永恆的寧靜和輝煌需要一個不幸的孩子永遠生活在污穢、黑暗和痛苦中。而奧梅拉斯的民眾一旦成年就會知道真相。

大多數人雖然最初感到震驚和厭惡,但最終會默許這種確保城市其他人幸福的不公正現象。然而,一些市民,無論老少,在看到孩子後都離城而去。每個人都是孤獨的,沒有人知道他們去了哪裡,也沒有人回來。

故事的結尾是“他們要去的地方,是一個比幸福之城更讓我們大多數人難以想像的地方,我根本無法描述它,它可能不存在,但他們似乎知道自己要去哪裡,那些離開奧梅拉斯的人。”

那我們的世界會有多少人會被痛苦所動容而選擇遠離這樣的幸福?

5 殺死快樂,擁抱不開心。

Killjoy 是女性主義者拒絕在意識形態,言行層面向不平等的社會妥協。

她們希望通過掃興,來拒絕被幸福的概念收買,也拒絕自己活在更多女性和不幸的人之上。

她們的行動綱領Killjoy Manifesto是這樣的。

- ——我願意參加掃興運動

- — 我不願意聽那些旨在引起冒犯的笑話。

- ——我不願意忘記還沒有結束的歷史

- — 如果包容意味著被包含在一個不公正、暴力和不平等的系統中,我不願意被這樣的社會包含

- ——我願意過一種被別人認為不快樂的生活,我願意拒絕或擴大可用於美好生活的

— I am willing to participate in a killjoy movement

— I am not willing to laugh at jokes designed to cause offense.

— I am not willing to get over histories that are not over

— I am not willing to be included if inclusion means being included in a

system that is unjust, violent, and unequal

— I am willing to live a life that is deemed by others as unhappy and I am willing to rejects or widen the scripts available for what counts as a good life.

放棄一切,去獲得不快樂的權力。成為我積極活著的證據。

— Freedom to be unhappy

— Rights to unhappiness

6 成為麻煩,成為幸福。

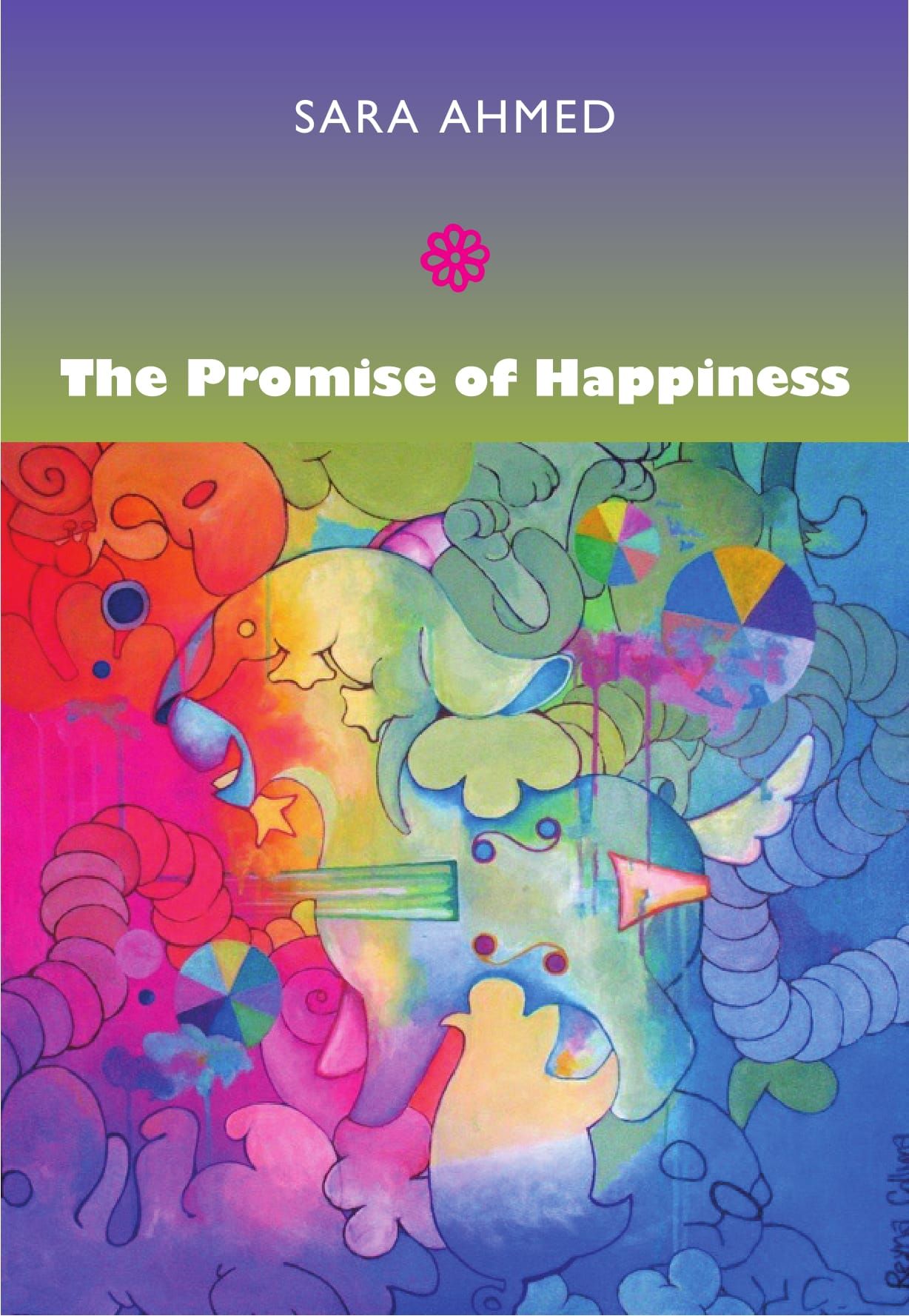

這次的分類原本计划是書評,但最後寫出來是圍繞Sara Ahmed和其他研究分析分享了幸福和不快樂的權力,索性作為正篇內容的一個補充。

本文主要圍繞Sara Ahmed,而Sara也踐行了自己的理論。

Sara是現在仍然非常活躍的女性主義作家,在她的主頁((https://www.saranahmed.com/bio-cv)是這樣寫的:

“我叫薩拉艾哈邁德,我是一名女權主義作家和獨立學者。我在女權主義、酷兒和種族研究的交叉性工作....我是倫敦蘭卡斯特大學Goldsmiths學院從事女性研究和種族與文化研究教授。 直到2016年末,我辭去了在 Goldsmiths 的職位,以抗議交涉失敗的性騷擾問題。希望繼續參與行動使大學性騷擾問題更加引人注目的項目。我現在和我的伴侶住在劍橋郡一個小村莊的郊區還有我們漂亮的狗,Poppy 和 Bluebell。

"My name is Sara Ahmed and I am a feminist writer and independent scholar. I work at the intersection of feminist, queer and race studies....Until the end of 2016, I was a Professor of Race and Cultural Studies at Goldsmiths, University of London having been previously based in Women's Studies at Lancaster University. I resigned from my post at Goldsmiths in protest at the failure to deal with the problem of sexual harassment. I hope to keep participating in the project of making the problem of sexual harassment at universities more visible. I now live on the outskirts of a small village in Cambridgeshire with my partner and our beautiful dogs, Poppy and Bluebell."

Sara Ahmed, 在她的書 Living a Feminist Life中描述了一種現象,

Becoming a problem成為問題。

— “We become a problem when we describe a problem

當我們描述問題時,我們成為問題。

— “Sexual harassment works—as does bullying more generally—by increasing the costs of fighting against something, making it easier to accept something than to struggle against something,” 如同性騷擾或霸凌,通過增加與某事作鬥爭的成本,使接受某事比與某事作鬥爭更容易,”

在發現了積極的社會運動很難形成的時候,提出了Feminist Killjoys

可以做Feminist Killjoys的是

— someone - could be any gender - who feels uncomfortable with the status quo in society

— someone who speak up, name the inequalities, and work to change them.

在Sara的書中她這樣舉例子。

“比如說,我們坐在餐桌旁。家人圍坐在餐桌旁,進行禮貌的交談,只有某些事情可以提出來。有人說了一些你認為有問題的話。你可能會小心回應。你可能會小聲說話 ,但你開始感到“受傷”,沮喪地認識到你正在被一個正在傷害你的人所傷害。讓我們認真對待女權主義者 killjoy 的形象。

女權主義者是否會通過指出性別歧視的時刻來扼殺其他人的快樂?或者她是否揭露了在公開的歡樂和幸福跡像下隱藏、失去位置或被否定的不良情緒? (Sarah Ahmed,2017 年,過女權主義生活,第 37 頁)

*Does the feminist kill other people's joy by pointing out moments of sexism? Or does she expose the bad feelings that get hidden,displaced or negated under public signs of joy and happiness? *(Sarah Ahmed, 2017, Living a Feminist life, p. 37)

Sara在書中留下了她的詰問,這也不斷的反問著每個人。

我想問問大家關於 Killjoy 的問題:

- 你有沒有經歷過當你是揭露問題的人?

- 你想成為嗎Killjoy?

關於幸福:

- 你在生活或工作中體會過需要強迫自己展現幸福情緒的時刻麼?你接受,還是抗拒?

- 你生活中有你不喜歡的幸福的情況麼?

請來講一講吧。

Ref

[1] Ahmad, A. (2019). Living a feminist life. Contemporary Political Theory, 18(2), 125-128.

[3] Belliotti, R. A. (2004). Happiness is overrated. Rowman & Littlefield.

[5] Wilson, W. R. (1967). Correlates of avowed happiness. Psychological bulletin, 67(4), 294.

[6] Veenhoven, R. (1991). Is happiness relative?. Social indicators research, 24(1), 1-34.

[7] Ahmed, S. (2010). The promise of happiness. In The Promise of Happiness. Duke University Press.

Hi ,我是PicaPica.

Sociology studying in Korea, Feminists,Conscience adherents。

創作的目的是希望分享自己所了解的知識,提高性別和人權問題社會關注和理解,減少相互間的誤解和距離。 期待未來更廣泛的團結和互助的我們。

如果想要聊天或支持我,我的主頁:https://bio.link/picapica