生物動能取向頭薦骨的緣起

一切或許要從史提爾(A. T. Still)與他的整骨學院(the university of osteopathy)開始說起。

史提爾是外科界的奇才,或許可以說,如果沒有史提爾,就沒有今天的整骨學,以及後續相關的種種工作,如拮抗鬆動術(strain-counterstrain, SCS)、顱薦椎療法(cranio-sacral therapy)、內臟鬆動術(visceral manipulation, VM)等等的身體工作出現。史提爾對於當時身體的替代觀點是,將較多的注意力放在身體的關聯性上:關節、骨頭,以及脊椎,這背後是基於一種在當時相對嶄新的一種觀點:人是一個整體(holistic)。

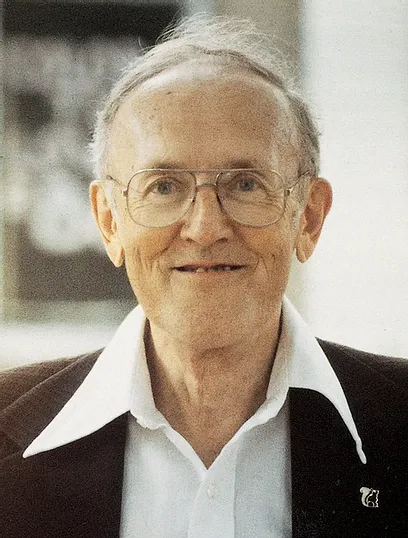

這種觀點影響到了蘇德蘭(W. G. Sutherland),以及他整套工作的模式。

蘇德蘭是很有天賦的執行師,這句話是字面上的意思。舉例而言,從看著顳骨聯想到「顱骨可能是有空間能移動的」,而當時較主流的認知是,顱骨一旦骨化完成,就不可能再移動;或者,透過實驗摸索出頭尾的連動性,並藉此探索出顱薦椎的核心機制(cranio-sacral mechanism)。這種機制表明了,人的顱骨與薦骨透過脊椎緊密地連結在一起,而這幾者-也包含腦膜與中樞神經系統-是互相連動、互相影響的。

在1945那年,發生了可能對蘇德蘭的職業生涯中造成最大轉變的事件—他對身體的取向基於某次經驗而有了完全的翻轉。在一次個案中,蘇德蘭碰觸著一名承受著很大痛苦的瀕死個案。彼時,蘇德蘭已經多少留意到,有某些比肉體更大的、規律的脈動存在,這種脈動比原本從骨病學(osteopathy)中承繼到的觀點更為深沉。而當蘇德蘭碰觸著這名病人,一股遠較表面深刻的靜止顯現開來,這男人的痛也慢慢消失,他開始能夠與在場的家人分享對於他們的愛。

這次經驗讓蘇德蘭轉向探索他稱之為「神的呼吸」(the Breath of Life,或稱生命氣息,借喻自聖經中神吹一口氣,泥偶就能活動的比喻)的領域。這種所謂的生命氣息,從廣袤無邊的地平線而來,向著我們的中線匯聚;再由中線向著廣袤無邊的地平線而去。這其中蘊含了一切與以往生物力學取向(biomechanism orientation)完全不同的工作向度。資深執行師席爾斯(Franklyn Sills)是這樣描述生命氣息的:

...對我來說,我很難直接用文字描述生命氣息的經驗;然而,這種經驗只有在我處在全然的內在寂靜,並向著人性中的所有面相敞開時,才可能經驗到這一切。(...)當生命氣息開展時,一切過往的制約與限制會變得透明,那種萬事萬物共同聯繫的感覺會變得特別明顯。

生物動能取向(biodynamic orientation)的頭薦骨由此開始發展。這種向度不只表明「人是一個整體」,而是更基進地聲明「人不只是各個點連結起來的整體,人就是一個整體,同時也是一個更大整體的展現。」生物力學取向工作的觀點,建立在不同組織、關節、神經或骨頭各自的原動性上,這稱作顱薦椎律動(cranial rhythim impulse, CRI);而在蘇德蘭晚期開始發展的生物動能取向,則會跟脈動頻率更緩、直接展現出一體性的另一種身體工作,由於這種身體具有如同水球一般的品質,這身體又被稱作液態體(fluid tide)。在此身體中,我們會開始跟這個取向當中最有價值的其中一種核心觀點一起工作:在所有的表象之下,永遠都會有健康的自我修復力在運作著。

這大致上是生物動能頭薦骨的緣起,後續經由貝克(Rollin Becker)對於蘇德蘭所提出的嶄新看法重新結構化後,形成了當代正仍逐漸發展的生物動能頭薦骨。

蘇德蘭在其他地方進一步闡明了他對這一切的看法,簡要來講是,身體知曉健康是什麼,且他永遠向著健康在工作著;那維繫著我們或許難以定義的健康一直都在,只是可能受到過往種種因素的干擾,而阻礙了這股能力的運行。而身為生物動能取向的頭薦骨執行師,其中一項專業素養便是,透過訓練過的碰觸,來支持這股既存的維繫健康之力工作。

附帶一提的是,身為執行師的另一項專業素養,是判別這些阻礙發生於何處,並盡可能辨明當下所開展的情況。舉例而言,我將我的手放在一個人的枕骨(後腦杓處的頭骨)時,我可能經驗到的有(但不限於):

‧ 基於出生過程造成枕骨本身有扭轉、拉伸、壓縮等情況的殘留

‧ 枕骨內部的腦膜(小腦鐮)被壓縮

‧ 枕骨跟顳骨(耳朵的骨頭)之間有一塊壓另一塊的情況

‧ 蜘蛛膜下腔出現的體液淤積

‧ 枕骨-第一節頸椎(O/A joint)之間的壓縮

‧ 鄰近的肌肉組織拉伸

‧ 枕骨受到其他地方的影響

‧ 小腦有情況

‧ 枕竇或乙狀竇的堵塞

任何位置都可能是本身有某些狀況,或者鄰近部位有某些狀況,或者這些地方的狀況只是某種代償(compensation,補償的結果,而非原因本身)。當執行師越經過訓練,就越能辨明這一切,然後更精確地支援整個系統自行工作。