新异端

卷首语

—倒错或萨德

——不存在“至善”,只存在作为禁忌的“善”:“母亲”

——如果理性的上限是“法”,那么欲望的上限是?

——思与恶

——总有一些东西出不了“卧室”

——你有我的秘密,那你有我吗?

这篇文章献给你,你知道我在这里说的是你

目录

引子

“法”事实上只行使两个功能:震慑和裁决。而这两个功能是不能同时生效的:如果“法”震慑了“不法”,那么裁决就失去了对象;只有在“法”不能震慑“不法”的时候,裁决才被启动,这个时候,“法”通过裁决“不法”证明了其存在的正当性。假如“法”震慑了所有“不法”,那么“法”就面临了被废除的风险,每天在我们日常生活中都在上演如此的“法”罪同源。这和谁是立法者无关,因为不论立法者做出了什么承诺,都不能承诺“法”能永远保护“守”“法”者,所以,问题就抛给了所有“受”“法”者:我是否还要承认因为不能保证震慑“不法”所以不能保护“我”的“法”?我是否还要承认任何“法”?如果不承认“法”,那么在“法”之外,“不法”是否还存在?

不存在。

每当我们尝试言说一样“反常”的时候,我们就剥夺了一切使它不可能的元素,不管这个“反常”是一个“物”,一个“状态”,还是一个“存在”。这就是语言的霸权主义,在言说中没有“怪话”。任何能被“说出来”的东西,都已经不是例外了。但是,如果坚持“说”,重复“说”,狂热地“说”,“说”从来没被“说”过的,“说”别人不敢“说”的,那么“反常”就在“说”的过程中生成了,这是“非-语言”在语言中的突冒——越亵渎,越神圣。

“Masturbar-me-ia sobre a tua divindade,

Enrabar-te-ia se a tua fraca existência

Oferecesse um cu

à minha incontinência”——Marquis de Sade(1740-1814)

“我对着你的神圣手淫

如果你在我失禁的时候

向我献上你的屁眼

那么我一定会鸡奸

你这个羸弱的存在”——萨德侯爵(1740-1814)

现在,赋予这里的“非-语言”两个性质:a.重复&过剩;b. 越界。如果语言是对缺失的见证,那么“非-语言”就拒认了缺失,因此,这是一种被“法”严密监视的“非-语言”,上面这段话的作者,仅仅因为发明和传播这种“非-语言”惊动了拿破仑,在监狱和疯人院度过了他的人生的最后13年。

“倒错”:一个正统解释

词源学

“倒错”这个概念早在弗洛伊德之前几个世纪就已经被发明了

《精神分析词典》专门为“perversion”撰写了一个词条,根据《精神分析词典》的作者拉普朗什和蓬塔利斯的考证,在前弗洛伊德时代“pervert”这个词也可以用在行为学话语中,表示某个物种实施了“偏离了其本能”的某个行为。

弗洛伊德引“倒错”进精神分析

弗洛伊德在《性学三论》中将“倒错”带入了精神分析的领域。弗洛伊德把“倒错”跟“性”联系在了一起,直到今天,我们说“变态”,也几乎默认是在说“性变态”。弗洛伊德将婴儿性欲定义为“多性态的倒错配置”,而成人的性倒错只是再现了婴儿性欲的部分内容。性欲的彻底“组织化”一定是在性器阶段完成的,这似乎是在暗示在那之前的性欲都是原始的,破碎的,片面的,对此,《精神分析词典》的两位作者指出,如果倒错只发生在前性器阶段,那么怎么解释同性性交,乱伦性行为,尤其是鸡奸呢?这些倒错活动仍然是被性器而非其他器官或者机能主导和组织的。因此,在两位作者看来,判断性行为是否倒错,参照的标准不应该是性器的组织化程度。

其实早在《性学三论》中,弗洛伊德就断言,神经症是倒错的否定。但不能说,倒错是神经症的否定,因为那样好像是在暗示倒错中有某种神话般的,不受任何压抑的婴儿性欲。在恋物中,弗洛伊德发现了诸如:否认,分裂这样的防御机制。不过,你肯定也已经注意到了,在倒错这里缺了一个最经典的神经症防御机制:压抑。

性器阶段引出了一个我们再熟悉不过的概念:俄狄浦斯情结,主体只有走出了俄狄浦斯情结,我们才能说他完成了弗洛伊德意义上的“性器组织化”,标准就是接受了阉割和乱伦禁忌。

关于倒错的发生,我想引用著名左翼思想家Cornelius Castoriadis的前妻,精神分析家皮埃拉. 奥拉尼耶的解释:“倒错者错过的是从‘母亲被父亲阉割’到‘母亲与父亲互相欲望’的转折点,这导致倒错者同时坚持认为‘母亲被父亲阉割’和‘母亲有阴茎’”,倒错者承认“父姓”,但却是以一种颠倒的方式承认:“父姓”要想在符号界被树立,就必须在实在界被废除。

“父亲”的倒台,“母亲”的背叛

倒错者最初的观察是:“父亲”只是“母亲”戏剧中的一个角色:一个丑角,一个被玩弄,被羞辱却不自知的丑角,然后,他就亲自上台完成对“父亲”的玩弄和羞辱。既然家庭是一出黑色喜剧,世界也没有太多区别。世界只有一个真相:一切不是笑话,就是骗局。高高在上的“父姓”构成了某种假大空的公共话语,但倒错者有自己的地下世界。去看看君特.格拉斯的《铁皮鼓》:男主人公在童年时代有次在桌子底下目睹母亲和舅舅瞒着父亲偷情,从此决定不再长大,永远做一个侏儒。

“母亲”替儿子承接并且消化了“父亲”的目光,从而成为了倒错的共谋,虽然“母亲”也可能会拿出“父姓”的“法”吓唬儿子,但是终究不可能阉割儿子。这个“母亲”是一个谜——她是神圣的,因为“父亲”不配满足她,但她又是弱小的,她仍然在被某种可怖的力量束缚,好像在等待儿子去解放她。而一旦儿子发现,这个“母亲”有欲望,但欲望的不是他,那么“母亲”就立刻变成了婊子,他必须抛弃这个婊子,去重新寻找一个新的“母亲”,一个没有缺陷的“女人”,比如:一个有阳具的“女人”,他确实可能因此成为同性恋,然而,“母亲”永远是,也只是一个禁忌,倒错的儿子承认“法”的存在,但不承认“法”的权威。因为“法”暨不能保护也不能震慑,所以违反“法”也不需要忏悔或者后怕。

倒错的儿子不接受乱伦禁忌的另外一个后果,就是他可能缺乏把对“母亲”的欲望转移到一个“合法”的女性对象身上的能力,不管倒错者有没有真地强奸过他的母亲,他都不会再“欲望”他“母亲”之外的女人。费伦奇曾经提到,对于恋童癖而言,他不仅是“母亲”“爱”的对象,还是“母亲”享乐的对象。这个单词:wonder-kid,你可以理解成是“神童”,也可以理解成是“奇迹-儿童”——“母亲”的救赎者。当然不能说每个倒错主体都娈童,但我想我们可以大胆推测每个倒错主体都有一些“儿童”主题的基本幻想。

反-石祖

“想象性的石祖”似乎不是个局限于倒错的概念,为了行文方便,我将在下文中将“想象性的石祖”简写成“反-石祖”。“反-石祖”是某个完美无缺的他者:想想恋物癖。“父姓”在符号层面辅佐石祖作为大他者欲望的能指的权威;而在实在层面提供了儿子一个认同的对象。倒错的问题就出在实在层面的石祖没有被父亲竖立起来,儿子直接被暴露在大他者的欲望面前,这就让儿子有机可乘,他制作了一个想象的反-石祖(和作为能指之“父”的石祖对立)。

在这个剧本里面只有一个东西是缺失的,那就是缺失本身。在1795年出版的《卧室里的哲学》中,萨德告诉他的读者:“缺失是恐惧的产物,但人总是在什么也不需要指望,什么也不需要害怕的时候,相信自己缺了什么”。因为倒错者赋予了他的反-石祖反转万物的魔力:比如在恋童癖的世界中,儿童稚嫩的肉体,散发出了最强烈的性魅力。无论如何,倒错者都比一般人更能欣赏和营造恶毒的幽默,恐怖的浪漫。

SM不等于倒错

首先:只有在没有自愿受虐者的情况下,主动去施虐他人才能视为倒错。其次,众所周知,倒错者付诸行动是为了欣赏受害者的痛苦,而这种人在受虐时候才会产生的痛苦,倒错者因为自绝于能指序列不可能体会到,这句话的意思不是说倒错者真地是他们自以为是的刀枪不入的“超人”,而是因为他们不会压抑——刺激会在所有机体内部聚集成为紧张,大概就是日常语言称为“不快”的那个东西,但只有压抑制造的效果才叫痛苦。

倒错者没有神经症那样受阉割的欲望,倒错的欲望仍旧不足以让倒错者尊重“缺-在”。倒错者通过在他者身上制造他自己难以体会到的痛苦来挑衅欲望之主的大他者。萨德本人的意思是:施虐的重点根本不是受害者是否喜欢受虐, 而是测试施虐者的神经能否承受极端暴力的效果。因为他者的快感在主体身上激发的刺激远不如他者的痛苦,人和人的痛苦是不互通的,你的痛苦凭什么不能是我的快感?

但在萨德和马索克之间还有一个更深刻的差别。我会在两节后详谈。

倒错者能不能进入分析?

在回答这个问题之前,我先引用一下《精神分析的伦理》:和巴塔耶这些聪明过头的读者不一样,拉康认为,萨德写作不是要给人类文明献上一些“真理”来讨论。通过废除庸俗的“升华”,萨德实现了两种另类的“升华”:a. 把原本是完整对象的“邻人”(暨受害者)变成了一具“轮廓”,进而将“邻人”从被一些人当成社会性基石的subject-object轮换游戏中抽离了出来;b. “邻人”被不断折磨,但就是不死,变相承认了“大他者”是不可铲除的。

如果分析家因为害怕被折磨,而拒认面前的分析者是倒错者,我不会因此将分析家视作懦夫。而本节标题里的这个问题的答案是:能,对倒错者的分析本身就是倒错的。

不要问分析家到底是倒错者的主人还是奴隶这类问题。分析家要做的就是永远不要成为倒错者的“邻人”,倒错者不“需要”分析,和倒错者的分析总有一个问题:“你为什么进入分析?”在《萨罗,索多玛120天》的结尾,帕索里尼直接把问题抛给了电影的观众,“你敢把你看到的这一切告诉全世界吗?”倒错者的全部筹码在于,他不愿意说出他到底是谁,他可以是一棵树,他可以是一瓶酒,他可以是施暴者,他可以是复仇者,让他说,让他编,他不会吃掉你,因为你不是“邻人”,你不代表天主,你不代表“母亲”。他是一本书,你是他的读者,他甚至给了你一份神圣的礼物:向他提问的权利。

法国分析家柯莱特.索莱尔说:主体修复缺失是靠冲动。这个冲动不是日常语言说的“自然”冲动,而是语言的一个“效果”,“冲动通过寻求一个享乐的对象在主体的身体上修复原初的缺失”。享乐从冲动出发,最后抵达了语言,享乐遮蔽了欲望,语言不再被用来编织欲望,而是被用来亵渎石祖。但索莱尔不是萨德主义者,她仍然相信语言不是过剩的,而是不完整的,语言的不完整,连带造成冲动是不完整的,片段的,善变的。只要人类还是在通过冲动生成享乐,那么就连“指导”万物享乐的那个“父亲”也不能排除倒错者的嫌疑,哪里有享乐,哪里就有倒错。比如精神分析,就是语言的一次享乐,能管住享乐的也还是语言。如果语言能对言说主体的“生命”产生效果,

那么享乐或许是可以被平息的,从这个意义来说,倒错者不光能进入分析,而且也应该进入分析。在享乐既正义的时代,不要对大他者抱太多幻想,说到底,“大他者只是用于协调语言产生的阉割和分裂效应。”大他者的阉割从来没有像在今天这样无关痛痒,大他者的软弱,被索莱尔比喻为“享乐的舒适区”,这是一张滋生倒错的温床。

到底是“倒错者不能进入分析”,还是分析家为了保住大他者的宝座拒认了他们自身的倒错?“假设知道”,多少享乐因你的名被霸占。

享乐的十字架

在拉康这里,“享乐”定义的演变大致如此:从“某种力比多的想象性配置”,过渡到某种对立于欲望的,“实在,不可获取,不可能之物”,最后归于“被赋予了符号性的”重复。

而在1963年发表的《康德与萨德》中,拉康基本上就是用“享乐”来描述一种无限的满足,永恒的狂喜。

既然是无限的,永恒的,也就意味着是不可能的。享乐是满足的不可能,什么是满足的可能?——“善”。

因此,享乐必然奔向恶,而人不可能作极致的恶,因为人的高潮难免要消退,《卧室里的哲学》的结尾,Dolmancé不再折磨Madame de Mistival不是因为他玩够了,而是因为他精尽人亡,要吃晚饭了。小说就结束在这个位置。萨德写过超过20个剧本,他乐于玩这类戛然而止的把戏。高潮的有限,反衬出享乐的无限,也正是因为欲望的感官上限很低,所以会发生倒错,在所有快感中,最没用的就是高潮。

欲望当然是危险的,因为欲望不能被满足。在1797年出版的萨德主义圣经《朱丽叶特,恶的兴盛》中,不时会读到主人公“作恶不能”的苦恼:人的恶和“自然”的至恶相比还差得远了,所以只能诉诸幻想。和拉康一样领会了萨德窘困的是布努埃尔——《我的犯罪生涯》。

我必须提一下萨德式享乐另外一个性质,这个性质之所以要在这里提出来,是因为在拉康的思想中你会一次又一次遇到它——“非交互性”。在萨德这里没有角色扮演过家家,受害者就是受害者,“大他者那里竖起了十字架,小他者这里打了洞”,通过把受害者钉上十字架,钉他的那个人独享了所有狂喜。

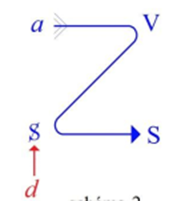

如果要尽量简明地说清楚享乐的“非交互性”,那么最好的选择就是拉康在《康德与萨德》绘制的第一个图示:拉康用这个图示来描写萨德式的幻想

在展开说这个图示之前,让我们先问一下自己这个问题:分裂的主体如何把握a,他的欲望的动因?答案是幻想——$ ◊ a。但是,在这个图示里面我们看到a和$的位置颠倒了。a是施虐者放置自己的位置——施虐者是自身幻想的a,他自称是“至恶至圣”的“自然”选择的代理人,这个主人发出了一个“声音”,这个“声音”代表了一个“意志”,此处写作V,“享乐的意志”,这个意志回应了大他者的诫命:“替天行恶”。

欲望&d,只有一个主人:“自然”,它被施加在$的身上:这个因为尊重“法”而被“划杠”,丧失了一切享乐的,不值得任何怜悯的“主体”,但受害者仍然是一个主体,在这里我们看到了一个真正的倒错:“主”与“客”的倒错,“主”落在了“客”的手里。

从$出发,我可以引出很多拉康的伦理学思考,但是在那之前,我必须再说回这个菱形,poinçon,在幻想数元中可以读作“不对称”,“非-关系”。萨德的男女英雄们并不执着于施虐某些特定的受害者,否则变成前者依赖后者了,萨德的享乐只有一个尽头:将天主和他的所有创造统统毁灭。等到末日那天,萨德式英雄将成为S。享乐达到了极致,废除了一切符号律法,与此同时,作为“痛并快乐着”的享乐也结束了历史使命,主体回到了快感,无限的快感,“sujeto en bruto de placer”——“主体在快感的野蛮中”。翻译成拉康术语,那就是:萨德的英雄行恶,是为了实现一种前-符号的存在。

1793年1月21号,路易十六人头落地。随着弑君伟业的完成,大革命看似拔除了“人”从“天”那里接受“权”的最大障碍,但是“天”可以赐给“人”所有“权”,唯独一个“权”除外:享乐。只有“天”的享乐是绝对的,。

现在,这个不能被回避的问题我想我必须回答了:萨德到底在欲望什么?拉康的回答是:享乐本身。对享乐的欲望是否必然比别的欲望堕落或者神圣?这个问题我倾向于留给在座每位听众自己留到假期中思考。

欲望与理性的战争

刺穿$的这跟杠,“法”,翻译成康德术语就是:定言令式。被划杠后,主体的欲望消失在一个定言令式,一个内在的符号性“声音”中,康德说这个“声音”是自由的理性人实践理性的意志。对可朽的受造物来说,道德是荒诞的,只有承认来世的不朽,人在此世服从道德律才有意义,这个高耸的体系需要一个“至善至圣”的最高智慧来封顶:天主。康德的这个公设有一个要命的缺陷:他以定言令式的形式设定“至善”作为道德律的绝对对象,顺便回避了证明“善”是自有永有的,这等于在说因为“法”是道德的,所以“法”就是善的。道德律的主体是意志,可是从意志这个主体绝对不能推导出“至善”(天主)这个对象,所以道德律不是分析命题,而是综合命题,综合命题无法颁布定言令式。

康德把意志设定为道德律的主体,而理性人要“听”到上述的意志的前提条件就是弃绝一切经验之物:不光经验对象,就连经验理性也必须被一并摒弃,行乐是“病态”,因为“乐”本身就是“病态”。所以,康德相信死刑能震慑理性人不要坠入“病态”,康德笔下的小资产阶级分子,只要面对绞刑架,虽然会纠结一番,但几乎必然会放弃欲望。拉康用了一个现成的例子:萨德来反驳康德,萨德混到最后也差不多就是小资产阶级分子,在他这里,道德律的震慑完全起了反作用,因为萨德欲望的就是享乐本身。拉康在《精神分析的伦理》断言是道德律在“追赶”享乐,不是享乐在“逃避”道德律。

康德:行乐是病态

拉康:被禁止行乐是最大的痛苦

康德:“诚实”是一道定言令式

拉康:如果“诚实”被大他者用于“平庸之善”呢?告密,举报

康德太执着于超验,他的道德律只有形式没有内容。而实践道德意志又被非常草率地和诸如“诚实”这样的诫命绑定。其实所有人都已经看的出了,康德真正忌惮的是什么——欲望。康德相信欲望是纯粹经验性的,所以只会制造没完没了的冲突,而普遍性必须是和谐的。拉康认为,一旦你接受了,“欲望是大他者的欲望”,这个困境就立刻被突破了,欲望会在大他者中和谐,所以,康德要的“和谐”理论上是可行的,但是仍然要承担风险。风险就在于布鲁盖尔的这幅画里面,所有人都被自己的欲望蒙上了眼睛,原地打转。

拉康为欲望的盲动开出的药方就是设定一个“管理”欲望的规则:这个规则就是“凝视”,这样眼睛就不会被简单降格为“看”的机器了,而能表达和接受欲望,主体性就这样在经验&超验的死结之外,找到了一个全新的落脚点——《精神分析的四个基本概念》

重申-重生

图示中从V到S的这段曲线,被拉康在《康德与萨德》中形容为“主体的微积分”。拉康在这里使用一个数学术语不是夹带私货,因为萨德本人对于数字有怪癖。《卧室里的哲学》的男主角Dolmancé对于性器的尺寸有着近乎搞笑的偏执,而《索多玛120天》从标题到内容处处都充斥着似是而非的数字能指。最早在1780年2月份,也就是第一个长期关押的第三年,萨德在家书中就流露出对数字的奇特使用,他会在文字中毫无征兆突然插入一个数字,初看给人一种写密码,暗语的味道,比如:“你上次的信里面没有一个17的立方”,而在写于1781年2月20号的那封著名的长信中,他毫无理由地怀疑老婆和自己的秘书搞到了一起,在一通充斥着妒忌和自嘲的独白中,他用了很多数字来描写他想象中的情敌的生殖器的尺寸,外形。这个秘书的名字叫Lefevre, 比那个著名哲学家的姓只少了一个字母b。

当代萨德作品最重要的英语译者Francine du Plessix Gray 在2006年的《卧室里的哲学》的英译版前言,很一针见血地指出:“萨德这个色情狂对于数学的兴趣远大于性本身”。但我们不要陷入萨德主义到底是色情的“数学化”还是数学的“色情化”的泥潭,在萨德的写作中确实有一样不该被色情化的东西被色情化了——哲学。哲学的色情化是一股萨德开创,随着超现实主义的崛起而一度泛滥的思潮,代表人物就是和拉康关系微妙的巴塔耶,一个呼吁法西斯的敌人们从法西斯那里夺回尼采的还俗的天主教修士。

你知道现代色情工业之所以如此无聊的原因是什么? 你在里面看不到一点堕落,只有没完没了的高潮: 群交,百人斩,千人斩,马拉松性交,这就是人类“永久勃起”的古老野心在今天的现状。现代色情工业完全就是一项数学活动,一种最机械性的重复。在萨德这里也有重复,但那是言说的“重复”,不是感官的“重复”。萨德最天才的研究者皮埃尔.克洛索夫斯基用的是这个词réitération——“重申”。萨德的réitération从语言到高潮再回到语言,最终穿越语言和高潮,抵达思的狂喜。

这是一种超感官的“冷漠”,在这个“冷漠”中,思与恶同时浮出了水面:它们本来就是一对双胞胎。

这是萨德真正令人震惊的天才,是哲学的色情化的出道暨巅峰。

巴塔耶离萨德就差得远了。不是说巴塔耶在智力,才华上差萨德。在萨德的74年人生里面,他没有一个“萨德”仰望,他在绝对的孤立,无尽的苦难中独自创造了他的英雄主义,这个被关在自己的“卧室”里面27年的人,在极度的痛苦中,向人性,向“创世”宣战。

只有一个萨德。

萨德只有一个接班人:洛特雷阿蒙。

拉康在《精神分析的伦理》中要求他的信徒们:

“你们要对洛特雷阿蒙的《马尔多罗之歌》上瘾,就像瘾君子对鸦片那样上瘾”

我渴望《马尔多罗之歌》胜于我渴望我的下一次心跳。

与恶为邻

我一直在谈伦理。拉康在《精神分析的伦理》指出:伦理发生在主体使用无意识在社会结构中寻找“善”的过程里面。在寻找“善”的过程中,他发现了欲望,最终极的欲望就是乱伦。如果你理解并且接受了镜像关系:那么你对最经典的基督教诫命:“爱邻人如己”就能得出和拉康一样的结论:在主体和他的欲望的关系中,主体是自己的“邻人”。所以,主体可以拥有的最隐秘的幻想就是“邻人”。而“邻人”永远是一个“轮廓”,并不是性器阶段所谓的完整对象——完整对象是用来爱欲的,部分对象是用来满足的,“轮廓”是用来享乐的。不想掉进“爱邻人如己”这个陷阱就去享乐!但萨德的英雄主义的尽头就是“邻人”,没有“邻人”,没有享乐。萨德无法杀死天主,萨德甚至不能杀死“邻人”。

把萨德和“邻人”联系到一起的是克洛索夫斯基,克洛索夫斯基在1947年出版了《萨德,我的邻人》一书一炮而红,为了突出和克洛索夫斯基的区别,拉康强调,只有萨德找不到“邻人”,因为萨德和他的欲望“没有”关系 (poinçon),萨德就是萨德的欲望,这两者之间切分不出任何东西。“我”“爱邻人如己”,因为“邻人”的喜怒哀乐全都是“我”的想象,只有萨德说“凭什么你的痛苦不是我的快感?”“爱邻人如己”真是最残酷的诫命,不是因为“邻人”多残酷,“己”多残酷,而是因为“爱”本身就太残酷了

但“爱邻人如己”仍然是基督教最管用的诫命,因为它迫使“我”和“邻人”都回避了各自恶的欲望。而如果“我”不爱“邻人”,那肯定是因为“我”不接受他那在“我” 眼里恶的享乐。拉康认为萨德只是颠倒了基督教传统中的“善”与恶的位置。

基督教的伦理秩序:天主爱我,所以我爱邻人

萨德的伦理秩序:天主害我,我害邻人。

“刺激我们作恶的不是我们作恶的对象,而是‘恶’这个理念本身”(《索多玛120天》P139)。

“纯洁”:萨德的狂怒

萨德写的是最经典的基督教寓言:一个基督徒最常做的事情就是,把“善”和恶的区别等同于纯洁和不洁的区别。贞女是天主的新娘,如果你敬畏天主,你就永远不能欲望纯洁,因为欲望纯洁,就已经意味着不洁,对纯洁的任何接近都是犯罪。纯洁是一个不能被解答的,基督教独有的秘密:在你还什么都没做的时候,你就已经是有罪的,哪里有恩宠?这个秘密只可能在审判日被解开。萨德的英雄用无边无际的摧毁冲动表达对天主最迫切的期待:《索多玛120天》中Duc说:“我不断作恶,不就是要逼天主现身?”

拉康在《康德与萨德》中想象萨德在Charenton碰到了菲利普·皮内尔,而我则想象了一下萨德碰到了精神分析,进入精神分析后,萨德把他1791年出版的微型小说的标题从《一位神父和一个将死之人的对话》改成了《一位精神分析家和一个将要作恶之人的对话》

-你有我的秘密,你就有了我

-但“有”你的秘密,不代表解开你的秘密

-谁能解开我的秘密

-创造了你的秘密的人,也是创造了你的命运的人

-因为他只留下秘密但不留下谜底,所以他至恶至圣

假定萨德欲望的动因是“纯洁”,那么这个动因激发了一股狂怒:对于自己被天主玩弄和诅咒的狂怒。在狂怒中被点燃的是天主教称之为delectatio morosa(我翻译成“因罪而乐”)的创造力,这个创造力不能解放萨德,而是结晶为萨德笔下那些不分施虐还是受害都被划了杠的主体。审视这些主体,萨德看到的不光是自己的幻想,还有对自己幻想的“明知”——他越知道自己是在幻想,就越不断从囚禁他的难以忍受的虚无中制造新的幻想,却始终抵达不了存在:于是,他存在就是为了不存在,而谁想要不存在,谁就必须存在,因为欲望是不能被满足的。直到1834年,Pierre-Claude-Victor Boiste 将“萨德”这个名字录入了他的《大字典》中,转写成了一个今天已经烂俗并且中空的能指:“sadisme”

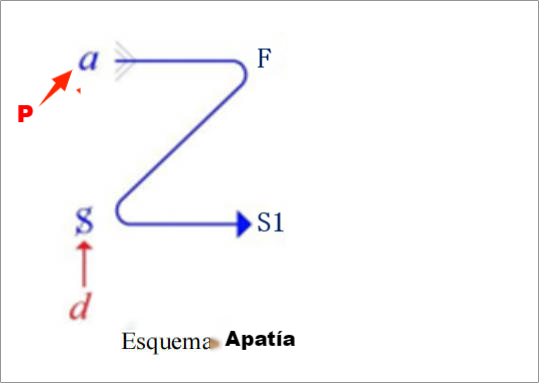

我稍稍改动了一下拉康的图示,我把这个图示称为 “冷漠图示”(esquema apatía)

P:纯洁

F:狂怒

萨德-快乐

1740年6月2号,Donatien Alphonse François 出生在波旁家族重要支系孔代家族在巴黎的别墅,“萨德”是一个血统发源自阿维尼翁的高级贵族家庭,他出生后发生了两件轶事:a. 父亲忙于外交公务没到场;b. 他的名字在领洗时因为仆人的乌龙被从Louis Aldonse Donatien改写成了Donatien Alphonse François 。

在1768到1777这九年,退伍军官萨德分别在Arcueil, 马赛和La Coste制造了三桩淫乱丑闻,外加带小姨子私奔意大利一次。萨德都做了什么呢?诱拐,群交,鞭打,鸡奸,在催情药水中加有毒物质,但没有任何人员死亡的报告。萨德闯祸的形式和时机非常不好,鸡奸在天主教传统中是大忌,而萨德作为大牌贵族又受到当时已经非常憎恨贵族的市民阶级的针对,再加上拘役期间屡次越狱,藐视法庭,拒不认罪,最终萨德在1778年9月被关进了巴士底狱。从1778年到1814年,萨德剩余的36年人生中只有不到10年是自由的,即便自由也是穷困潦倒,妻离子散。

拉康在《康德与萨德》制作的第二个图示献给了萨德本人——真没有比萨德本人更萨德式的受害者了。

在第一个图示中,a“替天行恶”将恐怖传递给了小他者。第二个图示不光是第一个图示旋转了90度,而且多了一个符号,就是poinçon,拉康在他的文章中强调,并非是萨德本人的作为而是他的幻想惊动了大他者(拉康的原话是:“幻想的一只脚踩到了大他者”),现在,大他者的欲望直接临到了a,把恐怖最后全部加倍奉还给了萨德本人。于是萨德从a出发,终结在了$,这里的V不再是大他者享乐的意志,而是惩罚的意志。这个意志属于萨德的丈母娘,属于路易十六,属于恐怖统治,属于拿破仑,萨德是我知道的唯一一个被波旁王朝,国民公会还有拿破仑帝国都关押过的非刑事犯。最后说一下这里的S,S属于那些没有加害过萨德,但也没有经受萨德所经受的大他者的狂怒的人:萨德的妻子,男仆,情妇,他们最终还是站在了大他者那边,将萨德独自留在了“卧室”。

紧接在这个图示之后的就是我在上一节制作的那个“冷漠图示”。

萨德的故事是倒错的基督教救赎神话:大他者本恶,万物皆恶,那就让一个人做所有恶,承担所有恶,从而救赎所有人。

为了结束萨德的故事,我选择回到开头:禁忌。关于《卧室里的哲学》,拉康在他的文章的结尾说“即便被用针缝住了阴道,‘母亲’,仍然是个禁忌”。禁忌是思和恶这对双胞胎的共同“母亲”,这个“母亲”替她的两个儿子承接了“父亲”的凝视。如果说,灵修是通过实在化不在场来追求“我”和“父亲”的相遇,那么萨德的“以罪为乐”就是对不在场本身的欲望,因为如果欲望的对象在场,就会在享乐中被摧毁,最后召唤出来“父亲”——欲望的绝对对象。我称他为天主,萨德称他为“自然”。“自然赋予了我冒犯他的欲望,但是剥夺了我冒犯他的手段”。萨德无法摧毁绝对对象,在永恒的狂怒中,萨德的欲望不能被“纯化”。

克洛索夫斯基谴责一切对萨德的乐观主义解读。但“Sade”这个单词在中古法语里面的意思,就是“快乐”。

结尾

我节选了我自己的一首诗向所有坚持阅读到最后的读者表示敬意、

《棕色女人》

“人类欲望被压抑才有趣

谁创造了这张不洁的墨西哥鹰嘴?

棕色,万火归于你

在太阳升起之前

男人瞄准女人

虾仁形状的针撬开了熟睡的硬壳

再多鲜血都染不红我无色的刀刃

窒息,失重,高潮

快乐,疯狂,残暴

魔鬼在呻吟和尖叫中舞蹈

十字架在皮肤和汗毛间闪耀

想看看这张床陷入火海吗?

爱是战争

性是杀戮

你习惯了祝福

你习惯了美梦

那么死亡又来自哪?”

Appendix 1:“善”的审慎魅力

《康德与萨德》

《康德与萨德》这篇论文在拉康生前被法国知识圈有意无意无视了,只有德勒兹和Philippe Sollers在各自的写作中公开肯定或者引用过这篇文章。最令人大跌眼镜的是米勒本人居然也在1989年评论《康德与萨德》说的是“倒错”,这篇文章全文只出现过一次“倒错”这个词,就是它的第一句话:“文学界到今天还在重复这样的废话:萨德的作品充其量只是在倒错的维度上预言了弗洛伊德”。在《文集》收录的33篇文章里面,这篇论文被拉康本人引用的次数排在第三。比如,1966年到1967年的《幻想的逻辑》就谈论了本文,在1974年3月,拉康在和一个意大利记者的交谈中抱怨道:“《康德与萨德》写得挺好,但很明显谁也没看懂”。在拉康死后,这篇论文逐渐获得了学界关注,可能是因为它提供了一种非常独特的萨德学研究思路:将萨德的幻想和萨德其人剥离,各自做了一个图示。如果这里有一个进步,那么我认为可以把一部分功劳归到精神分析对文学批判的某些优位性上。

再过100万年,《康德与萨德》在萨德学历史上的地位也接近不了《萨德,我的邻人》。但与其说拉康不如克洛索斯基“懂”萨德,不如说拉康不如克洛索斯基那样“迷”萨德。萨德是文化史上极其特殊的一个“反常”:我们谈论的是一个平庸但高产的文学家,一个业余但危险的思想家。萨德那因为制造误解和不适而让人着迷的原创性使得任何尝试将他“类型化”的学术研究都注定是对萨德在苦难中的惊人创作的笨拙亵渎:他在发现不可能把自己从监禁中解放出来之后,试图用写作把他的英雄从“人”这个“类属”(subordination)中解放出来。

康德的问题,也就是从斯多葛派开始的西方传统伦理学的问题——用“善”替换了“欲望”,而萨德虽然将享乐推到了极限,但是享乐仍然是“欲望”的衍生物,在《康德与萨德》中,拉康从三个角度指出萨德因为逾越不了“欲望”所以抵达不了极致享乐(为了批判萨德,他甚至动用了海德格尔的“此在”!),其实逾越不了的原因也不复杂,就是我在本文开头说的那个原因:语言,萨德的非-语言还没有强大到反-语言的程度。

不过拉康仍然认为,正是因为逾越不了,所以真正有品味的评论家都应该承认萨德的作品具备惊世骇俗的“悲剧之美”,任何读过《精神分析的伦理》的读者都应该知道拉康将“美”提到了什么样的高度。

人人为“善”

“如果有什么东西失去了所有‘善’,它就不存在了”——圣奥斯定。

如果“善” 只承认“善”,那么这些被承认的“善”是不是就是“更善”?这样的问题可不是相信“流溢”的诺斯替主义者才热衷的。康德一边在《实践理性批判》开头就发布了一条“人皆‘乐’于行‘善’”的诫命(德语比起法语的一个优势就在于不需要头疼“bien”和“Bien”,“乐”:“wohl”&“善”:“gut”),一边相当严肃地废除了道德律一切可能的经验性对象,只给了它一个对象:“至善”,不论它最后证明的是每个理性人都不够“善”,还是“至善”不朽,这样的道德律仍然是倒退的,因为那样“至善”也就不过是最“不”病态的“乐”。在拉康看来,西方伦理学的最大传统就是:把“乐”作为“善”的条件来劝人为“善”,康德废除了道德律的经验性(+排除了天主的位格),也就注定不能突破斯多葛派对于“乐”和“善”极度狭隘的定义。

“主体和实在界的‘善’的关系总是被想象性的他者的‘善’所左右,而后者总是剥夺主体‘善’”——继续留在《精神分析的伦理》:“I”:ego ideal, 它表示的是对能指的全能的认同,“urbild”:小他者,ideal ego,根据这个东西塑造我们的自我。“I”就是“善” ——不论我们做什么,我们都是在试图回应一个强大,令人生畏的需求,而小他者这个ideal ego就代表了那些剥夺我们“善”的他者。所以,“我”受苦不是因为“我”行乐,而是因为“我”的“邻人”不允许“我”行乐。

“善”不是一个可以被简单“分享”的美德,什么东西能被分享,一定是因为它本来就不“属于”任何人。“祝你平安”,不代表“我”要牺牲“我”的平安,这里没有任何东西被分享,所以这个东西不是“善”。人类文明只是把“善”作为一种经济去分享,“善”就像精神分析中的“痛苦”:分析者如此热衷于分享自己的痛苦,简直就像有一个“更痛苦” 的荣耀在被争夺。

所以,自古以来,时时刻刻,我们都生活在一个被“善”的暴政统治的时代。在所有人生命的一些特定时刻,他都会切身体会到他的“善”还不够“善”,我的“善”和你的“善”终究有一场辩证或者战争。拉康说《安提戈涅》也说到了这个。《安提戈涅》这样的古典悲剧在他看来有四个要素:

1. 让渡欲望是人唯一的罪愆;

2. 英雄就是被背叛之后不报复的人

3. 对凡人来说,背叛的后果就是继续追求“善”,但是这样的追求注定是无用功

4. 除了“进入”欲望,没有“ 善”,因为欲望是存在的换喻。

在精神分析帮助分析者梳理他的欲望和幻想的过程中,他的“善”自然也就会浮出水面,不管分析者相信他是为了欲望放弃了“善”,还是为了“善”放弃了欲望,最可能被牺牲的都还是享乐,但有一个例外,那就是完全把大他者的欲望当作自己的欲望,这样又实现了一种非常极端的,最被“纯化”的享乐——基督教例来对圣人都是这样定义的。

Appendix 2: 但是,没有什么可以阻止月亮升起

爱?什么?

在1797年出版的三册《儒斯丁那,美德的不幸》中,萨德不断折磨作为“善”化身的儒斯丁那,这样做是为了将“善”的秘密撕扯出来。最后儒斯丁那被闪电劈死,闪电既可以是纯洁,也可以是狂怒的意象,她的姐姐朱丽叶特(也就是《朱丽叶特,恶的兴盛》的主人公,同年出版,这两本书常常被合并成一套十册的全集)则弥补了萨德无法从“美德”那里获得的。朱丽叶特的秘密被揭露,但秘密不会因为被揭露就结束,因此她必须一直作恶下去。“善”被羞辱,因为她的秘密拒绝被揭露:恶被赞美,因为她是已经被揭露,但永远不会因此完结的秘密。

欲望不能被满足

秘密不能被解开

我之所以爱你,不就是因为我想占有你所有的秘密吗?

因为我不能占有我的秘密,所以我无比渴望占有你的。

欢迎来到地狱,鸡奸者

克洛索夫斯基笔下的萨德想要的“越界”已经不是“越界-禁令”游戏里面的“越界”,而是一种不需要“常态”的“反常”。萨德通过在“常态”中“重申”,引入了一个全新的变量:“质变”,“质变”后“常态”就被一种“完全畸变”(monstruosité intégrale)所取代。克洛索夫斯基特别强调“完全畸变”不是“言说”,而是一个“姿态”,“因为‘言说’会取消‘姿态’的单一性”。在萨德这里,被言说的语言永远是他那个时代最流行的理性无神论,但是“姿态”却不应该被编码进任何逻辑语言。这样的“姿态”的一个最常见例子就是鸡奸(Sodomie)。

鸡奸不光是对基督教话语的蔑视,更是对人类生殖性的冒犯,如果人性的基石还是生殖的话,那么在这里就有一个更加大的废除“类属”的野心:人不是“人”。把鸡奸按照性别再细分的话,萨德的女英雄通过鸡奸废除了女性作为受造物的最大枷锁:感官上的被动,而且在萨德笔下,这种被动一经废除就被转换成为了智力上的强大。而男性鸡奸者则夺取了一个同样伟大的神话般的胜利:通过鸡奸儿子,“父亲”推翻了婚姻,也就是妻子-“母亲”的暴政,实现了“自然”对法的反征服。鸡奸是萨德乐于看到的,鸡奸是实现萨德在《卧室里的哲学》中所憧憬的全民娼妓化的第一步。

“Sodom”这个名词的意思就是“焚烧”。地狱之火永不熄灭,所以“Sodom”就是地上的地狱,而这个地狱完全是人类因为冒犯天主而自找的。有人的地方就得有地狱,总有一些人需要下地狱,否则人不知道自己和天主的界限在哪里,生与死的界限永远不能覆盖人与神的界限。萨德一定是因为看到了这一点,所以他才借Saint Fond之口说,他相信有来世,在来世他还会继续折磨他的受害者,让她再“死”一次。萨德到底还是基督徒:第二次的“死”,也就是那唯一的死,其实就是天主教所说的“公”审判,而在公审判之前还有一场“私”审判,也就是萨德那里的第一次“死”。

拉康把萨德的二度死亡直接等同于弗洛伊德的涅槃原则——刺激彻底归零。

这就是萨德在Saint Fond这个绝神身上暴露出来的悖论:他绝对不接受身体会泯灭的可能性,不论这具身体多么罪恶,他也在想象一个来世,就算来世是地狱。这里隐约可以看到某种对“救赎”的的需要,通过永恒的诅咒达到救赎。“死”两次等于不死,萨德的共和国拒不承认死,死是什么?躯体解体,但是解体不代表静止,不等于归零。身体只是不再为“人”存在罢了,这句话的意思是:“我”不光不是“我”的身体,而且“我”还要“你”的身体(我一直认为“绿帽癖”背后的机制是这个)。萨德本来就拒认“人”在自然面前的特殊性(他直接在《朱丽叶特》开头就致敬了斯宾诺莎)。最重要的是对“创世”必要性的拒认——“创世”不必要,泯灭不可能。但是萨德最赞美的就是泯灭!

解决这个悖论需要回到萨德之前1600多年的诺斯底主义黄金时代。公元2世纪东方教会的著名教父Irenaeus曾经记录下了一个名叫Carporactes的诺斯替流派。

《玛窦福音》5:25-26

“当你和你的对头还在路上,赶快与他和解,免得对头把你交与判官,判官交给差役,把你投在狱里。

我实在告诉你。非到你还了最后的一文,决不能从那里出来”

天主教传统上认为这段经文是在暗示“炼狱”,而Carporactes和他的门徒们则做出了一个直到今天看来都有一些惊世骇俗的解读:人被投入狱中不可避免,因为人受造就已经欠天主的债,所以,得救的正路是:先犯尽一切罪,再受尽一切罚。犯罪是造物主要求的“贡品”,为永生必须的一笔债务。人应该一被诱惑就去犯罪,越早犯光所有该犯的罪,越早得救。

所以比起Saint Fond,朱丽叶特,萨德共和国的女王,真正奠定了恶的救赎论:一有“善”冒头就作恶,那样一旦你停止作恶,“善”也跟着被掐灭了。按照这个“唯快不破”的原则,为了避免在来世等待救赎的耻辱,最好的办法就是在此世不断作恶,直到彻底毁灭天主的造物(《儒斯丁那》中的化学家Almani毕生就在思考怎么把埃特纳火山炸开,一次性夷平全世界),不要有来世!如果放荡者真地要死,那绝对只死一次。

解放者朱丽叶特

《朱丽叶特》中教宗庇护六世指出有两个“自然”,一个是“人的自然”,另一个是“原始自然”。前者仍然受制于后者的法则:自保,繁殖...但这些法则,对于“原始自然”本身来说是无关紧要的,萨德就是这样论证人在“自然”面前的卑贱。但是萨德不是自然神信徒:随着人的不断自我扩张和繁殖,人和“自然”的战争早就打响了,对此,萨德的解决方案是:人不要繁殖人,人去毁灭人,因为“自然”本来就没有给人强加繁殖的义务,而人哪天不繁殖人了,就等于把这个“机会”还给了“自然”,让“自然”开始繁殖人,让“自然”做一件它原来觉得没有必要的事情。那么“自然”如何“繁殖”人呢?很简单,杀旧人,造新人,循环往复。

克洛索夫斯基指出:萨德的“自然”就是这样成为了他自身盲目法则的牺牲品。拉康在《精神分析的伦理》中基本上沿用了克洛索夫斯基的这个说法,拉康说:“‘自然’要从自己的法则中解放自己。”其实最需要被解放的是萨德本人。而正因为萨德无法解放自己,所以“自然”也几乎不可能解放他自己:因为如果“自然”只有一个选项:那就是通过毁灭他的所有受造物来解放自己,那么她最后也会毁灭自己。

做不到的。

所以,萨德也不可能毁灭他的欲望,那样他自己也跟着一道毁灭了。既然“自然”都不可能毁灭万物,何况人 ?所以人不用为不能毁灭万物而苦恼,更不用为毁灭,这样一件自己根本没能力犯下的罪行去忏悔。借现实中被拿破仑羞辱的庇护六世之口(拉康在《康德与萨德》中引用的那部克洛代尔的历史剧《受辱的父亲》也写的是庇护六世),萨德对“自然”的想象已经从“至恶至圣”变成了其自身法则的第一个牺牲品。克洛索夫斯基从庇护六世的口中发现了两股力量:

a. “自然”夺回绝对控制权的意志

b. 统摄了“生” 与“死”的永恒运动法则,在这条法则下,“创世”一刻不停。

如果a要突破b,那么a就反过来“唤醒”了b。而a和b的每一次交汇,都意味着恶的一次升级。把萨德的“重申”看作是尼采的“永恒回归”的先驱并不牵强。

萨德究竟该如何实现纯粹毁灭呢?别忘了,萨德还要照顾另一个原则:暨“创世”的不必要性。所以,克洛索夫斯基认为,如果萨德要取消他者就必须也取消自我。拉康在他的论文中几乎照抄了这个观点。要实现对“邻人”的取消,需要的是毁灭这个行动的“重复”,随着行为被重复,毁灭本身也被否定,毁灭被剥夺了一切内容,只留下了“数量”作为施虐的对象。所以只需要否定“数量”,他者和自我的现实性就也跟着一起被否定了。随着“邻人”和自我同归于尽,享乐也和毁灭切分,毁灭这个时候,成为了欲望的纯粹形式——“自然”只有通过毁灭它自己的作品才能获得自由。

但是在“重复”为王的萨德共和国,这这终究是不可能的,因为萨德的英雄无法取消“邻人”,否则“重复”就失去了享乐,这早晚会让主体暴露在“善”面前。所以,其实萨德已经否定了毁灭必要性——“ 冷漠”就是答案,再一次向朱丽叶特致敬:一有“善”冒头就作恶,那样一旦你停止作恶,“善”也跟着被掐灭了。

共和国

我们还是说回庇护六世的“自然”与人的分裂,在基督教文明里,“自然”与人的对立的源头是来自东方的诺斯替主义。诺斯替主义的“流溢”体系中,位于最底层的是物质世界的造物主“Demiurge”,运作整个诺斯替宇宙的法则是Nous, 或者Logos,其道成肉身就是基督。从最底层的“Demiurge”到最高层的“Pleroma”之间有差不多30层“世界”(Aeon)。一些诺斯替主义认为“Demiurge”会阻挠作为他的造物的人去接近Nous,比如有个Naassenoi派,他们最崇拜的就是伊甸园里面那条蛇,因为蛇给人指出了“知善恶果”。诺斯替主义者普遍弃绝一切物质生活(Carporactes是个例外),极端强调物质和精神的对立。对早期基督教来说,构成了最大威胁的诺斯替主义是马西昂主义,但有趣的是马西昂本人留下了很多批判诺斯替式解经和“Aeon”体系的文章,马西昂最为人熟知的就是明确区分了《旧约》的雅威和《新约》的基督,他宣称后者会战胜前者。除了保禄之外没有宗徒,除了《路加福音》之外没有福音,因为保禄和路加去犹太化最彻底。

然而,萨德的两个“自然”的分裂颠倒了马西昂已经简化的“流溢”体系:

1. 马西昂的“Demiurge”,在萨德这里变成了试图回溯他纯粹状态的“原始自然”

2. 而这个“自然”被其造物,也就是人所束缚,必须要靠行恶来解放自己。但是解放者的角色在马西昂肯定是留给基督的。

换言之,整个基督教救恩叙事的“流溢”到了萨德这里出现了倒流:不是天主救他的子民,而是“自然”通过摧毁他的造物救自己,拉康说第一个图示中的“V”代表的是“大他者被唤醒的那个意志”,被唤醒的就是“自然”这个收复一切的意志。这个意志因其恐怖而绝对。

萨德式“自然”有一个现成的例子:法兰西第一共和国。路易的死,把所有“公民”都送上了贼船:我们是兄弟,因为我们都是杀人犯。但萨德不认为这是革命的原罪,而是革命真正的诞生。革命在恶中开启,所以只能在恶中延续,革命的“王道”就是永远叛乱,所以,共和国永远不会实现。萨德在《卧室里的哲学》中的手册《法国人,为了共和国再花点力气》中呼吁共和国真正履行其“作恶”的职责,共和国只有一个普遍意志可以实现:作恶。恶的乌托邦最后的归宿可能是“冷漠”或者玩世不恭,但共和国选择的是“善”的专政:共和国不容忍任何道德慵懒,因为道德的慵懒意味着拒认弑君的集体原罪。所以共和国把每个“公民”都钉上了良心,负罪感的十字架。萨德拒不背负十字架,不向革命的道德阴谋低头,结局就是断头台。从实践结果来看,“善”的乌托邦做的其实都是恶的乌托邦做的事情:革命毁灭了她创造的所有英雄,包括最后被她选中的那个科西嘉人:拿破仑(克洛索夫斯基曾经拿圣茹斯特和拿破仑与萨德对比,前面两个人是执行革命的普遍意志,而萨德则承受了这个普遍意志)

最讽刺的是,在萨德和革命的蜜月期,他本人曾经被赋予了执行断头台的权力,1793年8月,萨德从断头台上救下了自己最憎恨的丈母娘。萨德的以德报怨换来的是在1793年11月的第二次被捕——“美德的不幸”。无论历史真相如何,萨德对于死刑的反对是真诚的。因为“天”杀“人”,“人”才杀“人”,“人”没什么“杀”不起的,除了“人”的自恋,所以国家要求杀人者偿命是完全站不住脚的。萨德坚决反对国家,文明,历史对于,杀戮,这项“天赋人权”的垄断,坚决反对断头台这样集体化,工业化的杀戮,坚决反对实践理性对恶之神圣的阴险亵渎。

对于一个不被普遍意志和天意眷顾的人,他最大的享乐就是,看到所有人最后都不被眷顾。

母亲——“我并没有真正出生”

萨德有两个“母亲”。

1.“母亲”是堕落的贞女。“母亲”带着一个秘密出现在儿子面前,以这个秘密作为诱饵,引诱儿子心甘情愿地被钉上了“法”的十字架。

如果有谁要为人类的卑贱负责,那么就是“母亲”,是“母亲”把本来不该出生的人类带到了这个世界上,以至于我们说不清楚到底是人性本恶,还是“母亲”的子宫和阴道玷污了人类,总而言之,仇恨人类而不仇恨“母亲”是不可思议的。母爱是一个粗俗的道德阴谋,这个看似温柔的母亲通过“爱”的一系列骗局捕捉和阉割了父亲,使得后者无法解救儿子,而对儿子来说,如果想要继承父亲的位置,只能通过压迫,杀戮母亲,比如《儒斯丁那》中丧父的Bressac,不除掉母亲他没有一丁点活下去的可能性。

2. “万恶之母”。“没有比‘母亲’对自己的子女的特权更大的特权了”(《卧室里的哲学》P39)。鉴于我们已经无法查考萨德和他生母的关系,萨德生命中的“万恶之母”应该就是他眼中一手制造了自己悲剧的丈母娘。在《儒斯丁那》的第三册,萨德借化学家Almani之口给“万恶之母”呈上了恶毒又暧昧的颂歌:

“我仇恨这个邪恶的母亲,但我要模仿她的邪恶”

“在模仿她的恶行的时候,我经历了一种满足。我并没有真正出生,在

她把我拽向供她取乐的恐怖的时候,我还没有爬出摇篮。

我该爱这样一个母亲吗?

不,但我会模仿她,

一边模仿一边唾弃她。”

其实,在萨德的生命中还存在第三个“母亲”,但这个“母亲”转瞬即逝,光芒万丈,无论如何不应该光顾萨德的“卧室”。

1327年4月6号,还俗的天主教神父彼特拉克在阿维尼翁的圣克莱尔教堂遇到了一位浅色头发,气质端庄的少妇,彼特拉克称呼她为“Laura”,出于对Laura的单相思,彼特拉克在接下来差不多20年里写下了大量献给Laura的情诗,这些情诗能看到鲜明的“宫廷爱情”文学的痕迹,拉康在《康德与萨德》和《精神分析的伦理》中都谈论过“宫廷爱情”这个独特的欲望。

“宫廷爱情”文学的女主人总是贞女,尚未堕落的贞女。

Laura的真名叫Laura de Noves(1310-1348),她的丈夫是Count Hugues de Sade,她的一个后代的名字是Donatien Alphonse François

1779年2月某天,萨德在 Vincennes要塞的囚房里读着他叔叔撰写的《彼特拉克传》入睡,他梦到了Laura:

“她说:‘你为什么躺在地上哀嚎?来,跟我走,不再有病痛,不再有忧虑,不再有我为了活着已经承受过的那些麻烦,勇敢点,跟我去那里。’在她说话的时候,我扑倒在她的脚下,称呼她‘母亲’,我哭得如此伤心,以至于都吓到了我自己,她朝我伸出手,她的手上很快浸满了我的眼泪...

她说:‘当我在你所憎恨的这个世界苟活的时候,我常常憧憬未来,我制造了无数的后裔,直到我现在找到了你,但我没有料到你会这样苦闷’。她说这话的时候,我陷入了彻底的痛苦,也沉浸在完全的慈爱中,我搂住她的脖子,想要永远留下她,但幽灵最终消失了,留给我的只有无尽的哀伤。”

萨德是谁?

如果你能明白无神论和亵渎神明之间的区别,你应该能不太费力地确认萨德绝对不是他自称的无神论者。没有这样狂怒的无神论者,真正的无神论者至少是斯多葛主义者。

“在萨德这里,对象只是一个“能指”,标记极限的能指,除了使得施虐能被展开,这个能指就没有什么别的功能了。注意,萨德永远不会让他的的受害者死掉,这就表明,施虐在萨德这里有某种创造力:在施虐中,你永远不要想回到某种虚无中寻求庇护”——《精神分析的伦理》的这段话几乎照抄了克洛索夫斯基的原话,但是语调变了,克洛索夫斯基认为,通过他的写作与思考,萨德穿越了此刻囚禁他的一切:大他者,意识,想象出了一种“前-不朽”的虚无。萨德试图重建那些被些被意识变得不可能的东西,罪魁祸首就是意识,是意识把“邻人”的存在和虚无变成了“我”的存在和虚无。但“我”最大的敌人仍然不是“邻人”,而是“不朽”本身:历史的“不朽”,意识的“不朽”,灵魂的“不朽”。在消灭了灵魂一直在等待的那个绝对对象(天主)之后,灵魂本身也会被消灭,一切回到了某种“前时间”,在“前-时间”没有“缺失”——萨德要的是,用克洛索夫斯基的术语:“完全畸变”。

在和时间一样漫长的囚禁中,在和失眠一样难熬的生命中,萨德无法进入他的那间“卧室”——那里不光存放了他的秘密,命运,也是天主(或者Laura)在等待他的地方。在“卧室”里,萨德就不会再抱怨该在场的不在场,不该在场的在场,他不再能说话,现在,只有天主(或者Laura)才能确保他的存在和自由。在那个时候,灵魂的“卧室”里面就不再有灵魂了,只有和天主(或者Laura)的“相遇”: 把自己完全交托给天主(或者Laura)之后,灵魂才知道天主(或者Laura)也把自己交托给了灵魂。

萨德被关在了“卧室”的外面,萨德的“非-语言”正是那越来越狂怒的敲门声。

萨德的两笔遗产:

1. 创造了一种全新的“非—语言”:亵渎

2. 留给了后世思&恶这个全新的文化维度。

萨德: 哲学家&恶人&弃儿。