与弗里达·阿法里一起解开伊朗历史的矛盾:女权、阶级矛盾、伊斯兰原教旨主义、左派错误

Unraveling the tangle of Iranian history with Frieda Afary: women rights, class contradictions, Islamic fundamentalism, and leftists mistakes

2023年9月6日

肖弋戈 译、大壶春花 校

弗里达·阿法里(Frieda Afary)是一位伊朗裔美国社会主义女权活动家、翻译家和作家。她在洛杉矶的公共图书馆工作。2022年,她的著作《社会主义女权:一种新方法》[1]由Pluto Press出版。在这部作品当中,她批判地评价了各种社会主义女权观点,并在其中阐述了为什么需要用它来对抗全球威权主义和法西斯主义的崛起。弗里达·阿法里非常关注伊朗所发生的事情,并且组织了大量的讨论和出版物,用来支持该国的女权主义和反对威权主义的抵抗运动[2]。她还组织了反对俄罗斯入侵乌克兰的团结活动和出版物,并积极推动乌克兰抵抗运动的事业。

在这次采访的第一部分,她对伊斯兰原教旨主义者如何在伊朗掌权进行了广泛的历史和结构解释,包括对伊朗左翼分子通过专注于反对西方帝国主义而在其中所扮演的角色的批判性评估。在我们即将发表的采访的第二部分中,弗里达·阿法里谈到了伊朗最近的女权主义和反威权起义以及俄罗斯入侵乌克兰和全球进步运动面临的挑战。

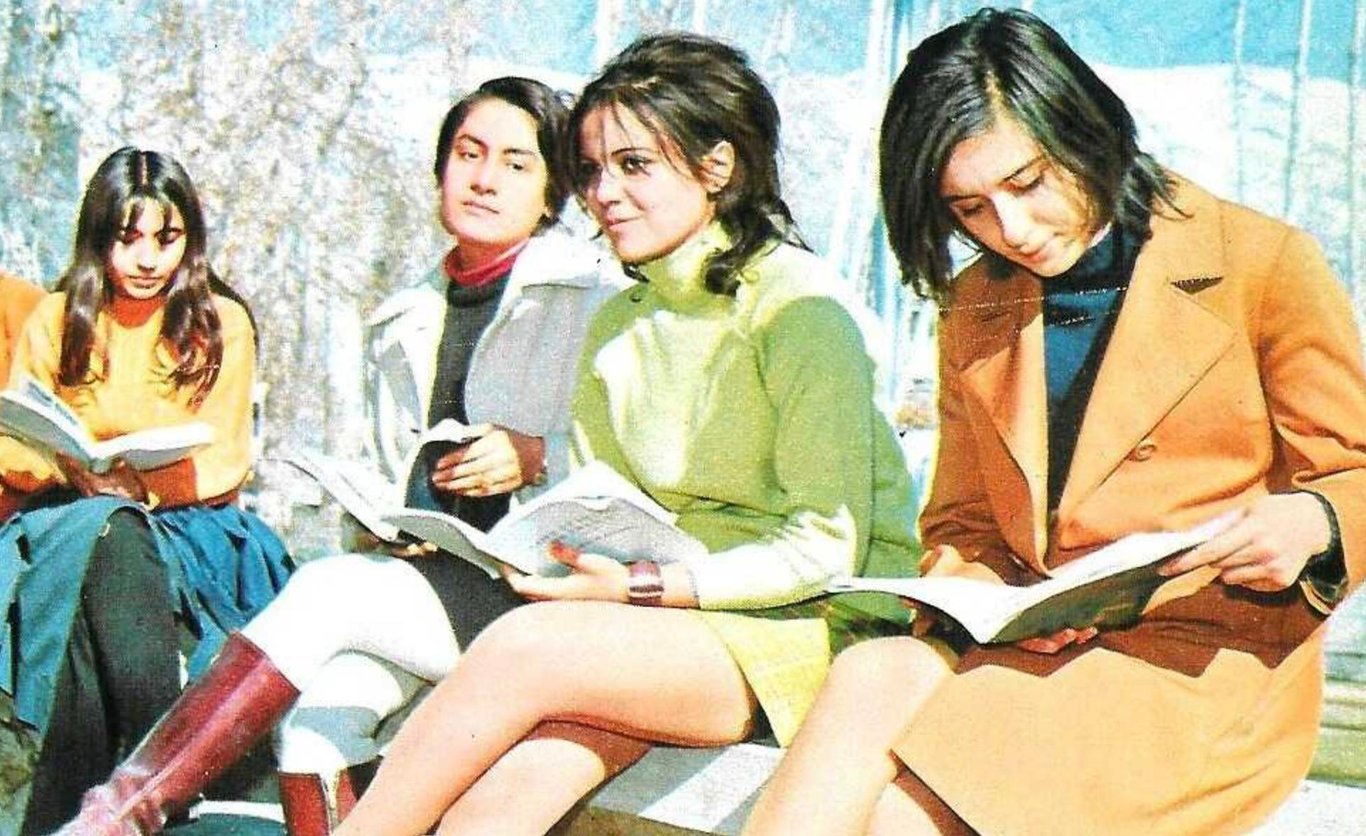

在社交媒体上流传着一些60年代和70年代初期伊朗的照片,捕捉到了在大学、工作场所和街头的妇女,她们的头发没有遮盖,并且穿着现代化的衣服。这与伊斯兰革命后伊朗的情况形成了鲜明的对比,这些照片就是为了捕捉这种对比而展示的。那些解放了的妇女在多大程度上反映了60年代和70年代初期伊朗妇女的真实状况?

在20世纪上半叶,我们见证了伊朗现代化的兴起,但除了短暂的1906-1911年宪政革命外,这是一种自上而下、基于威权主义的现代化。从1920年代开始,伊朗的新国王礼萨沙阿·巴列维(Reza Pahlavi)自认为是伊朗版本的阿塔图尔克。在教育方面有一些开放,妇女教育也是如此。他还强制要求去除头巾(hijab)。有警察会在街上强迫妇女去除他们的头巾。巴列维希望妇女看起来现代,他不希望伊朗在西方面前显得落后。这里出现了国家资本主义的工业化。由于国王对纳粹存在同情,伊朗因此在第二次世界大战期间部分地被同盟国占领。同盟国流放他自己以后,并将他的儿子穆罕默德·礼萨·巴列维(Mohammad Reza Pahlavi)推上了权力宝座。

20世纪40年代,有一些政治的开放。在那个时期,苏联对知识分子的思想产生了相当大的影响。斯大林对伊朗的知识分子产生了巨大的不良影响。他应该被认为是基于国家资本主义和可怕的意识形态和威权体制的代表。但是在伊朗,由于斯大林反对西方资本主义,因此他拥有许多支持者,许多的知识分子也成为了斯大林主义者。

20世纪50年代,伊朗首相穆罕默德·摩萨台(Mohammad Mosaddegh)对石油产业进行了国有化。他希望进行现代化,并且对于君主制也持有批判的态度。在1953年,他在一场由美国支持的政变当中被推翻。这次政变得到了当地伊斯兰原教旨主义者的支持,他们反对任何为妇女创造公民权利和自由的努力,也反对一些关于现代化的努力。在这场针对穆罕默德·摩萨台(Mohammad Mosaddegh)的政变如果没有伊斯兰原教旨主义者的支持就不会成功。

随着穆罕默德·礼萨·巴列维(Mohammad Reza Pahlavi)回归,穆罕默德·摩萨台(Mohammad Mosaddegh)被囚禁在国内,直到他去世。在1953年的政变以后,我们看到了自上而下的现代化仍在继续,但却没有1940年代那样的政治开放。伊朗成为了二战后世界经济增长浪潮当中的一部分。就妇女而言,女权活动家也在推动一些关于婚姻、离婚、子女监管和继承方面的基本权利。

到了70年代初期,伊朗也有了一部适度的家庭保护法,赋予了妇女在离婚和子女监管方面的一些权利。伊斯兰原教旨主义者非常反对这一点。总的来说,基本的政治自由受到了压制。存在禁书令,也存在政治犯:年轻人由于阅读禁书,或者进行任何类型的反对君主制的会议或者一些讨论而被送进了监狱。关于头巾(hijab),当局没有强制要求去除头巾。你有权利选择是否佩戴头巾,并不会因此而被逮捕。妇女能够工作、上学或者上大学。

与此同时,伊朗还发生了另外一件重要的社会变革:沙阿政府(译注:这里指的是穆罕默德.礼萨.巴列维)推行了一件非常温和的土地改革计划。伊斯兰原教旨主义者却仍然反对,即使它是如此的温和,他们反对给予妇女任何权利的改变。

这次土地改革的努力并没有最终将土地分给农民。后来发生的事情是,农民被迫离开土地,来到城市,成为了建筑工人和体力劳动者。他们也因此成为了伊斯兰原教旨主义者宣传的受害者。农民在进入城市以后,失去了他们在封建制度下对土地的一切安排,暴露在伊斯兰原教旨主义者的宣传之下,看到了阶级差异,不得不住在棚户区,没有任何权利。这种阶级分化,导致农民进入城市并且成为了无家可归的人,以及由于这种自上而下的强制现代化与实际情况之间的多种矛盾——这都为革命创造了条件。这也为伊斯兰原教旨主义者创造了一个庞大的受众。伊斯兰原教旨主义者声称他们反对君主制,并且反对这种类型的现代化——给予妇女过多的权利。他们反对不同宗教少数群体的融合。他们坚决地反对巴哈伊宗教少数群体,并且非常反犹。

当反对君主制的革命在1978-1979年开始的时候,我们有青年学生,他们大多追随斯大林主义或毛主义,我们有伊斯兰原教旨主义者呼吁群众,呼吁伊斯兰价值观,同时呼吁社会正义。他们建立在伊朗存在如此之多的阶级不平等这一事实之上。一旦工人罢工广泛地爆发,革命便会推翻君主制,伊斯兰原教旨主义者便能够占据上风,这部分是因为他们确实存在着庞大的群众基础,也是因为受到斯大林主义和毛主义影响的知识分子仅专注于反对美帝国主义。大多数左翼和民族知识分子则认为,他们能够与宗教原教旨主义者结成联盟以此来推翻君主制,进而自己掌握权力。

现在我们回到你关于1960年代末和1970年代女性现代化照片的问题上,在那个时期,我们有一些女性穿着你现在在这些照片当中看到的现代服装,这些主要是来自于城市,属于中产或上层阶级。尽管一些工人阶级的妇女也会这样做,前提是她们愿意,以及她们的家人允许她们不带头巾外出。而在社会的各个层面,也存在许多的矛盾。关于这个问题和其他的几个问题,我强烈推荐我的妹妹Janet Afary的《现代伊朗的性政治》[3]一书。她对于现代化进程以及其中存在的各种矛盾都进行了详细的探讨。

1979年伊朗革命后的妇女抵抗的过程是什么,为什么会失败?后期有没有挣扎?人们能否从革命前的时候和革命后的早期斗争当中追踪当今起义的根源?

1979年2月的革命推翻巴列维王朝君主制以后,反革命的迹象之一是霍梅尼(下同)下令妇女在政府办公室当中戴头巾。1979年3月8日,妇女举行了一次非常重要的示威活动。这些妇女都是革命的参与者,其中有很多是左翼妇女,他们高呼:“我们的革命不是为了倒退”[4]。他们明白,这些戴头巾的命令是更多更加糟糕的事情发生的前兆。起初,一部分伊朗左翼支持这些妇女,甚至还有一些左翼男子前来示威,来保护妇女免受伊斯兰原教旨主义者的攻击。但即使是支持妇女示威的一部分左翼人士,也在几天后告诉她们:“你知道的,你们应该停下来,因为这真的让人们分心,忘了我们斗争的主要目标,那就是反对美帝国主义。”当这些妇女被告知应该回家的时候,这无疑是一个巨大的挫折,他们没有得到她们所需要的支持。最近兴起的“妇女、生命、自由”运动确实认为自己是那些早期妇女努力的继承者。他们对当时站出来反对强制戴头巾的女性感到自豪。

当时发生了什么?伊斯兰原教旨主义者对妇女和要求自决的库尔德少数民族的权利进行了攻击。许多的库尔德人被处决。1979年3月底,举行了全民公决,就人民是否想要一个伊斯兰共和国进行投票。大多数人投下了赞成票。伊斯兰原教旨主义者拥有非常多的群众支持,所以尽管在那次公投当中存在一些欺诈行为,但遗憾的是,这并非完全是欺诈。甚至有一些左翼人士在那次公投当中也投下了赞成票。他们将其视为反对美帝国主义的努力,这简直是疯狂。

此外,在1979年12月,霍梅尼的一些追随者接管了美国驻伊朗大使馆,并把这一行动当作反帝国主义的象征,同时用它来压制对伊斯兰原教旨主义的任何进步性反对。伊朗左翼当中的许多人为接管大使馆欢呼,并称这是反帝国主义的行为。

在这个时候,反对派仍然有一些努力,但受到的攻击越来越猛烈。批判性报纸被关闭,在大学组织会议变得越来越困难。1981年6月底,伊朗政府以1981年6月28日在伊朗伊斯兰共和党总部组织的炸弹爆炸事件作为对任何反对派进行血腥镇压的接口。人民圣战者组织(Mojahedeen Khalq)是Ali Shariati的追随者。Ali Shariati是一位已故的伊斯兰思想家,曾试图将伊斯兰教与自由意志社会主义的某些方面结合起来。政府借此机会发动了对左派的攻击。

两伊战争开始于1980年9月。1980年秋天,萨达姆·侯赛因(Saddam Hussein)统治下的伊拉克袭击了伊朗,伊朗利用这次机会宣传了这样一种心态:“我们正处于战争状态,我们受到了攻击,因此我们需要团结在伊斯兰共和国的周围,不接受任何的反对意见,如果我们批判政府,我们将帮助伊拉克的敌人。”在战争期间,双方至少有五十万人丧生,数百万人受伤。伊拉克基本上愿意在1981年春天结束战争,但是霍梅尼和伊朗政府不同意。他们持续推动战争,让它延续了八年。他们的目的是促进宗教原教旨主义,并转移人们对伊朗内部反革命的注意力。直到1988年8月伊朗完全破产战争才结束,霍梅尼才最终接受了停火。

所有的这些因素都在帮助巩固反革命。战争结束的时候发生了什么?1988年夏天,又出现了一波处决政治犯的浪潮:左翼分子和圣战者[5],其中包括妇女。这是霍梅尼下令处决的,据国际特赦组织估计,大约有5000人被处决。

战争结束之后,一些妇女努力聚集在一起,在家中进行讨论。这里我说的是有政治身份的女性,在反革命袭击和战争中幸存下来的女性。妇女权利整体上发生了什么样的变化?一方面,伊斯兰共和国一直在打击妇女的权利,强迫他们戴头巾。在另一方面,战后,国家将石油工业的部分收入用於建设基础设施,这其中包括更多的大学。伊斯兰共和国允许妇女上大学,条件是妇女戴头巾并屈服于教育制度的所有限制。这为妇女提供了一个走出家门的机会。特别是那些因为家庭传统而之前未能继续接受教育的女性,也能有机会进入大学继续学习。家庭传统认为,由于这些是伊斯兰大学,他们的价值观并没有受到威胁。

2000年代之前的政治和社会经济抗议活动是如何创造了伊朗目前的斗争格局?这些斗争的地方和全球背景是什么?

我之前讨论过的所有这些都导致了这样一种情况,即到21世纪初,女大学生的数量已经超过了男大学生。到2010年初,60%的大学生是女性。这是国家的伊斯兰化(Islamization)的一个真正意想不到的结果。另一个问题是,虽然伊斯兰共和国剥夺了妇女在君主制下享有的权利,但它给予了愿意追随伊斯兰教并促进其意识形态和组织体系发展的妇女一些权利。女人是二等公民,她们必须掩护自己,但同时,如果一个女人遵循制度,制度也会为她的生活提供一定的便利。他们会允许她工作,他们会允许她做一些促进伊斯兰组织发展的工作。

这些妇女的许多子女和孙辈现在都在反对伊斯兰共和国,并且参加了“妇女、生命、自由”运动。许多的妇女上了大学,更多地接触到世界,并且可以访问互联网。伊朗在革命之后变得更加文明,因为这些大学和学校的建立,让更多人变得文明。除了互联网的接入,翻译的增长是另外一个非常重要的发展。对于那些幸存下来的左派来说,他们可以做出贡献的另外一种方式就是翻译英语、德语和法语的文本。哲学、政治和一些女权主义的文本也正在被翻译。有一些是以部分审查的方式出版的,有些是秘密出版的。我本人参与了四本关于社会和政治哲学的书籍的联合翻译,其中包括在乌克兰出生的马克思主义──人文主义哲学家拉娅·杜纳耶夫斯卡娅(Raya Dunayevskaya)的作品。这些书是与伊朗境内的同事共同翻译的。这些是相互矛盾的发展。一方面,妇女受到攻击;另一方面,有些出人意料的发展在某些方面为妇女创造了更多机会。这就是今天的女性所站的立场。

我们在2006-2007年举行了百万签名活动。妇女活动家努力收集100万个签名,以结束对妇女的歧视性法律,并且要求基本权利。离婚、子女监护权、旅行和工作权等权利。这场运动被政府叫停,一些组织者被迫流亡。然后我们就有了绿色运动,这是一个改革运动,用来抗议2009年总统选举当中的欺诈行为。那次欺诈行为的选举使得一个叫内贾德(Mahmoud Ahmadinejad)的民粹主义和宗教原教旨主义者执政。绿色运动是一个基于群众的运动。它主要活动是城市,但拥有数百万的支持者。这一运动最终被正压,而那些实际在2009年赢得选举的人则被囚禁。

2017年,发生了一场反对政府的大规模起义。自1979年以来,大规模抗议活动不仅首次既发生在城市,也同时发生在了农村。他们不仅有着非常强大的工人阶级参与,而且这次不仅仅只是要求改革,更是要求推翻整个政权。他们还呼吁结束伊朗在这些地区的帝国主义干涉:黎巴嫩、伊拉克、叙利亚。他们呼吁结束伊斯兰共和国。这是一个新的阶段。同时,还有一群妇女在进行另一场运动,她们站在电线杆上脱下头巾,并拍照作为抗议。一位妇女在德黑兰革命大道的电线杆上摘下头巾的那一天,正是2017年起义开始的前一天。

2019年,又发生了一次大规模起义,再次呼吁结束伊斯兰共和国及其帝国主义干预。在2017年和2019年,要求不再是改革,而是推翻。2019年的起义也被镇压。在这些时间当中,成千上万人被捕,许多人被杀害或者失踪,还有很多人至今仍然在狱中。

最近一次的起义当然是发生在2022年9月的“妇女、生命、自由”运动,当时政府开始加强对于戴头巾松散的女性的打击力度。玛莎·阿米尼(Mahsazhina Amini)是一名前往德黑兰的年轻库尔德妇女,因未“正确”佩戴头巾而被捕。她在拘留期间遭到毒打,在医院死亡。她并不是唯一一个因未“正确”戴头巾而被捕、殴打甚至死亡的人,但她成为了这场运动的象征。

[1] 原文为“Socialist Feminism: A New Approach”——译者注

[2] 原文为“uprising”,故而翻译为“抵抗运动”

[3] 原文为“Sexual politics in modern Iran”——译者注

[4] 原文为“We didn't make a revolution to go backward”——译者注

[5] 原文为“Mojahedeen”——译者注

原文链接:https://commons.com.ua/en/intervyu-z-fridoyu-afari-pro-prava-zhinok-v-irani/