291|每个女性都是工作女性:希尔维亚·费德里奇访谈

在1970年代兴起的“有偿家务劳动”运动,要求用政治经济的眼光重新审视所谓“家务”,团结家务劳动者,争取劳动报酬与权益。这一运动尤其揭示了父权制与资本主义霸权的共谋:资本主义体系正是通过性别化的无薪劳动得以不断再生产。如今,家务、照护、交叉性、全球资本主义等等问题仍然是当代女权主义思辩的核心话题,重读这段第二波女权主义的历史,将为我们的实践与理论发展提供有益的历史线索。本文是对“有偿家务劳动”运动的发起者西尔维娅·费德里奇(Silvia Federici)的访谈。此前结绳志已发布费德里奇的经典著作《卡利班与女巫》的部分试读:引言、第一章(1)(2)(3)。

原文作者 / 吉尔·理查兹(Jill Richards)、希尔维亚·费德里奇(Silvia Federici)

原文链接 / https://www.bostonreview.net/articles/every-woman-working-woman

原文发布时间 / 2018年12月19日

翻译 / 马景超

编录 / 叶葳

1972年,来自意大利、英国和美国的女权主义者在意大利的帕多瓦召开了为期两天的会议。这些活动家与议会外左派、反殖民斗争相互连结,撰写了一份行动宣言《国际女权主义团体的声明》(Statement of the International Feminist Collective)。该声明拒绝将家庭中的无偿工作和工厂中的有偿工作分开,宣布家务劳动是反对资本主义的阶级斗争中的一个重要阵地。

居住在纽约的意大利人希尔维亚·费德里奇(Silvia Federici)参加了这次会议,之后回到纽约,成立了纽约有偿家务劳动委员会(New York Wages for Housework Committee)。在接下来的几年里,“有偿家务劳动”委员会在美国的一些城市发起。这些团体都是自主组织的,与有工资的男性工人工会分开。正如 《有偿家务劳动论》(Theses on Wages for Housework,1974年)所说,“脱离男性的自主是脱离资本的自主,资本利用男性的力量来约束我们。”

在纽约,有偿家务劳动委员会由不到20位女性组成,她们与意大利的威尼托大区委员会(Triveneto Committee)和伦敦的妇女力量团体(Power of Women Collective)保持着密切联系。在费德里奇的记忆中,早年的人员流动很频繁,成员们讨论工资要求的矛盾性质:这是对家务劳动的报酬吗?如果是的话,这是不是将妇女的劳动进一步纳入资本主义体系的改良主义?还是对家务劳动的颠覆,改变了妇女的社会角色和身份?

这些都是20世纪60年代到80年代家庭劳动辩论的核心问题。尽管马克思主义和社会主义女权主义者早就对家务劳动进行了理论研究,但这些新的辩论更具体地关注妇女家务劳动在更广泛的资本主义发展过程中的政治经济。在这个框架中,社会再生产意味着清洁、烹饪、养育孩子等无偿劳动,但也意味着对女性化的照顾、舒适、和性的期望,这使得男性在工厂的有偿工作成为可能。

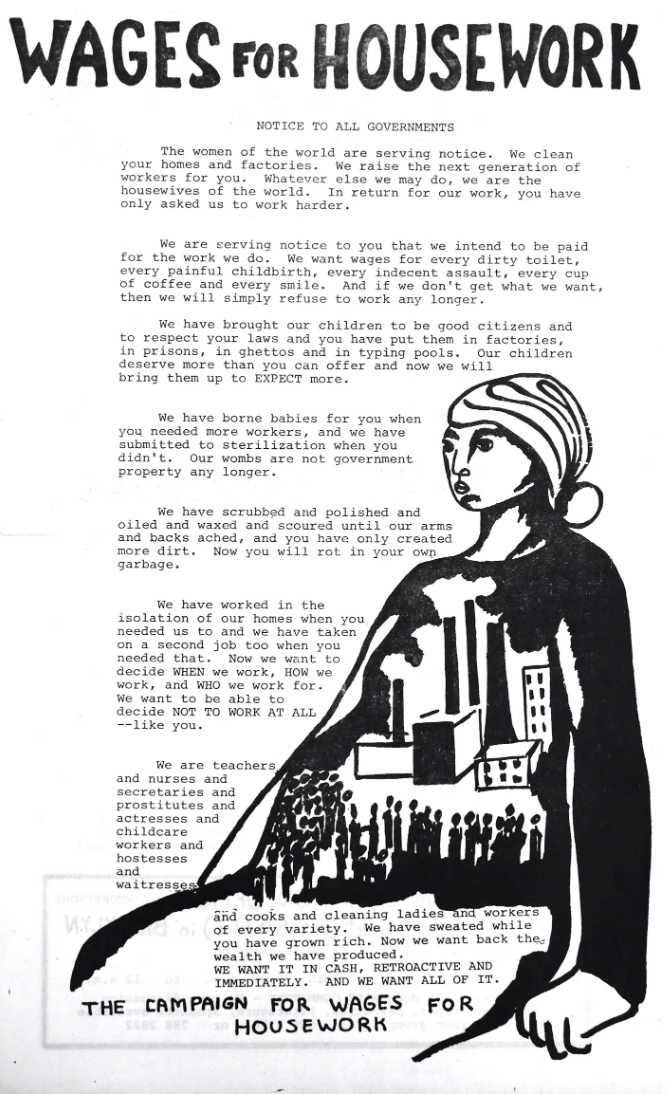

四十多年来,费德里奇的学术研究和行动主义一直是这项工作的核心。她的著作对有偿家务劳动的革命性提供了理论基础。她有影响力的小册子《以工资反对家务劳动》(Wages Against Housework,1975年)的开头就颇具挑衅性:“他们说这是爱。我们说这是无偿的工作”。在这篇文章和其他文章中,费德里奇认为,要求工资是一个关键的政治纽带,可以将共同处于异化劳动中的妇女组织起来。对工资的要求对资本主义来说是不可能满足的,这就是问题的关键;这个运动的成功必须需要对社会财富分配进行大规模的重新配置。

《以工资反对家务劳动》最近由AK出版社重新出版,作为《家务劳动的工资:纽约委员会1972-1977年:历史、理论、文件》(Wages for Housework: The New York Committee 1972–1977: History, Theory, Documents)一书的一部分,由费德里奇和Arlen Austin编辑。该文集包括一些以前未发表的或难以找到的小册子、演讲稿、通讯、照片、歌曲和媒体报道。虽然该文集以纽约为重点,但也包括来自洛杉矶、冰岛、意大利、德国和伦敦的材料。这些文章通常拒斥一种乌托邦式的未来愿景:新技术将减少花在家务上的时间,腾出时间进行其他活动。正如费德里奇和Nicole Cox在《从厨房进行的反计划》(Counter-planning from the Kitchen, 1975)中所论证的,新技术所带来的生产力的提高并不一定会改变家务劳动的孤立性或由此产生的规范的家庭形式。

下面的对话不讨论如何革新家务劳动的具体做法,而是考虑通过女权主义组织围绕再生产劳动所发展的技术和斗争技巧。

吉尔·理查兹(以下简称JR):为什么你们的组织决定与其他劳工正义的活动团体分开?

希尔维亚·费德里奇(以下简称SF):妇女运动作为一个整体是自主的,因为很明显,我们的关注对男性主导的左派来说并不重要。1969年,妇女们纷纷离开左翼组织,如学生争取民主社会组织(Students for a Democratic Society,SDS),因为每次妇女要求讨论她们的压迫问题时,都会遭到嘘声和沉默。对于所有的妇女团体来说,与男性分开组织是至关重要的;如果我们仍然留在混合组织中,我们就永远无法发展对妇女在我们社会中遭受的具体形式的压迫的理解。当我们的组织在1973年成立时,女权主义自治的必要性已经非常明确。

通过自主组织,我们创造了一些空间,让妇女可以说话,听到彼此的声音,评价彼此的经验,并认识到我们要说的是重要的。自治使我们有可能找到我们自己的声音。我必须补充一点,没有一个女权主义组织只关心劳动正义的问题。

JR:你能谈谈“有偿家务劳动”委员会是如何在人们谈论身份交叉性(intersectionality)之前、以及在妇女运动大多按种族划分的时候,就获得了跨种族的深度参与吗?

SF:”有偿家务劳动 “是由那些对资本主义、帝国主义和反殖民斗争有了解的妇女形成的。因此,我们不能接受妇女解放是一场争取“与男人平等”的斗争,也不能接受它局限于同工同酬。我们看到,正如黑人的种族被用来为奴隶制辩护一样,性别歧视也被用来剥削妇女,使其成为家庭中的无报酬工人。因此,我们支持由黑人妇女领导的福利母亲的斗争——不是因为黑人妇女是接受福利的妇女中的大多数,且事实并非如此,而是因为黑人妇女最愿意为她们的权利而斗争。她们走向街头,大声说:福利不是慈善。每个妇女都是工作妇女。她们说养育孩子是对社会必要的工作。她们说,不要说我们是寄生虫。不要说我们是依赖国家的。当国家需要士兵时,它就来找我们的孩子。当它的工厂需要工人的时候,它也来找我们的孩子。

因此,她们明白,“有偿家务劳动”会给妇女带来更多的权力:在短期内,权力意味着拥有更多的钱,对自己的生活有更多的控制,不被迫依赖男人或依赖偶尔出现的零工,她们迫切需要得到自己的钱;长期来看,权力意味着拒绝继续给资产阶级提供大量的无偿劳动,像几代妇女所做的那样。拒绝继续忽视家庭是一种工厂,而家务劳动是使其他各种形式的工作成为可能的原因,因为它生产工人。

这绝不是叫妇女不要外出工作。而是说,当我们外出工作的时候,我们将会得到更大的权力,而不是出于绝望——只是为了一点点经济自主权而接受任何可能的工作。

JR:请你讨论一下在地女权运动和国际女权运动之间更广泛的关系,特别是在劳工组织方面?

SF:资本是国际性的,所以反对资本主义的活动也必须是国际性的。这在1972年夏天在帕多瓦成立国际女权主义团体时,就很清楚。

国际性的组织使我们能够对资本主义进行更有力的批判,而不是从纯粹的国家角度。在日常工作中,这意味着我们的组织专注于我们在纽约和美国可以做的事情,但我们也试图定期举行国际会议,在那里我们可以交流文献和分析,以便我们对我们共同的斗争有一个更广泛的看法。

今天,我们也看到了国际组织的必要性,例如暴力侵害妇女的问题。暴力不是统一的;它对一些妇女的影响比其他妇女要深得多。显然,暴力对有色人种妇女的影响,特别是在美国,比对白人妇女的影响要强烈得多。同样,它对全球南方国家妇女的影响也与北方国家不同。然而,作为女性,我们从小就知道我们不能在晚上出去,我们必须小心我们去的地方、时间和我们的穿着,因为许多男人会觉得有权对我们进行性骚扰。从孩提时代起,我们这一代妇女就准备好了,暴力将是我们生活中的一个元素,街上的男人会对我们的身体做出羞辱性或威胁性的评论,父亲和丈夫可以打我们,而这将被容忍。

女权主义组织的一个关键转折点是1976年3月在布鲁塞尔举行的暴力侵害妇女行为问题国际法庭(International Tribunal on Crimes Against Women)。在女权主义者的组织下,法庭讨论了所有形式的暴力,不仅是个人或家庭暴力,还包括与战争和体制政策有关的暴力。然而,该运动在美国的局限性之一是,它主要侧重于要求对施暴者进行更严厉的惩罚,并经常与警方合作。这是个错误。正如黑人妇女组织所表明的那样,更严厉的惩罚最终会使已经受到伤害的社群的男性被定罪。今天,黑人女权主义者主要提倡的呼吁是修复式正义(restorative justice)和社群问责(community accountability)。

我们对暴力侵害妇女行为的分析,主要是将家务劳动视为资本主义生产的一种形式,并分析工资在构建整个家庭组织中的作用。我们认为,暴力总是潜伏在家庭中,因为通过男性的工资劳动,国家把监督和控制妻子工作的权力交给了丈夫,并给了丈夫在妻子不工作的情况下对她进行惩罚的权力。我将其描述为一种间接控制:国家通过男性和他的工资为中介,来实现对妇女的控制。在20世纪70年代,领取福利的妇女把国家称为“男人”,这不是没有道理的!

这解释了为什么家庭暴力被容忍了这么久,而且很少被国家作为犯罪处理。我们甚至开始把强奸看作是一种家庭管教的形式。它是一种约束妇女时间和空间的方式:没有丈夫的陪伴,你不应该在晚上独自外出,你应该在家里和孩子们在一起,做家务,为第二天做准备,等等。如果你出去了,那就做好准备,你知道强奸的威胁是对妇女时间和空间的一种无声的约束。

我们也不能忘记,对妇女的暴力与对儿童的虐待有关,儿童是遭受暴力的另一个主要人群,而这种暴力是不被承认的。儿童可能会被殴打,因为和妇女一样,国家认为这是管教他们的必要方式,为他们未来的剥削做准备。对妇女的暴力与对所有黑人的暴力是连续的,尽管从奴隶制到现在,对黑人的暴力采取了更残酷、更具破坏性的形式。为了迫使人们接受社会中的从属地位,为了更严酷的剥削,暴力总是必要的。

JR:”有偿家务劳动 “的哪些方面在当时最容易被误解?

SF:更广泛的女权运动关注改善妇女的生存条件,但并不关注社会层面的资本主义。我们认为,不改变后者就不可能做到前者。

“有偿家务劳动”被误解为:给我们钱,我们就可以留在家里,做同样的家务劳动。实际上,我们把“家务工资”看作是一种拒绝的策略,能够给我们更多选择、更多权力来决定如何安排我们的生活。我们被指责为 “把家庭妇女制度化”。但我们遇到的许多妇女会告诉我们,她们已经在家里被制度化了,因为没有自己的钱,她们不能去任何地方,即使想离开丈夫也不行。

有偿家务劳动不是我们的最终目标,像一些批评者所认为的那样——这并不是说它本身不是一个强有力的目标。我们相信,争取家务工资的斗争将是迫使国家为我们提供免费日托和其他关键支持服务的最快捷方式。不幸的是,妇女运动仍然未能争取到这些服务!我认为这部分是因为运动把所有的精力都放在了进入男性主导的空间上,而不是努力改变再生产劳动的工作条件,特别是与家务劳动、抚养子女和其他形式的护理工作有关的工作条件。同时,国家非但没有为妇女提供更多的服务,甚至实际上减少了原有的服务。今天,获得老年人护理和育儿服务比1960年代末更加困难。

我们的策略是在妇女最有力的领域进行斗争,在影响我们所有人的问题上进行斗争,如家务劳动、性行为和育儿,以及薪资劳动。1976年,当带薪产假的问题被提交到最高法院时,只有很少的女权主义者支持,因为她们担心如果她们被授予这些“特权”,她们将永远无权要求平等。

然而,当20世纪80年代初,大量妇女开始从事薪资工作时,她们发现 “平等 “仍然遥不可及,因为她们仍然不得不在家里从事大量无偿工作,照顾孩子和亲属。然后,在整个工人组织因全球化而被颠覆的情况下,她们不得不在自己的工作场所各自为战。在美国,工业综合体不复存在,工作机会流向国外,国家削减服务,而妇女在工业大厦将倾的时候进入了劳动力市场。

JR:你们的政治行动在哪些方面受到了当时技术的帮助或阻挠?

SF:这很难讲。但我不认为缺乏电脑和互联网是一个问题。这意味着我们花了更多时间在街上、洗衣房和其他妇女聚集的地方与妇女交谈。我认为面对面的接触是非常重要的:这有助于建立比互联网更好的沟通。总的来说,我认为互联网消耗了我们大量的时间,但我们在网上花费的时间并不一定是更有政治意义。我们被超过我们所能处理的信息所淹没,收到过多的要求,以至于我们要么无法回应,要么就迫使我们的回应变得非常肤浅。此外,我还保存着一叠我与英国、意大利和加拿大的妇女互通的信件,有些信件就像文章一样,分析了这些地方的政治形势——这些信件中包含了大量的思考。今天没有这样的东西了。尽管如此,我并不怀疑互联网和计算机也在开辟新的可能性。

最新文章(持续更新)

每个女性都是工作女性:希尔维亚·费德里奇访谈

欢迎通过多种方式与我们保持联系

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

成为小结的微信好友:tyingknots2020

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐