流动的菌种,交织的人:如果我们的语言是康普茶

“人们永远不会独自一人享用发酵饮料。”——《不生不熟:发酵食物的文明史》

一、相识

那是2020年初夏的北京,疫情管制的初期,一切似乎都还可控。年初的兵荒马乱和国外的“水深火热”,似乎都变成了日常生活逐渐恢复的后景。

朋友们告别“云端”,开始了线下的重逢。好友Shuyu和Kiwon邀我上门作客,他们租住在四合院里的两居平房,小院位于北京中轴线遗产保护的核心地带,抬头即是钟鼓楼。关于动迁的消息,在附近的胡同里风传已久。这里注定无法长居,因规划而带来的种种不确定随时或可发生。用心经营的居所,也许某天就会突然消失。他们的选择已然支付了额外的心理成本,带着及时行乐的实验心态。

我与Shuyu君相识于贵州黔东南,曾在一座名为“堂安”的侗寨里短暂共事。其时她是当地生态博物馆的执行馆长,我们同住在古墓群上的驻地工作站。那是一幢吊脚土楼,条件简陋,无人常住。她就简生趣,在雨迹斑驳木色沉淀的木廊上,营造出一个小小的茶道场。我们在走村访寨之余,拎着热水瓶上山寻找泉眼,在木廊的晨雾和夜雨间,煮水泡茶,漫谈闲饮。茶气熏腾,驱散了黔地的湿寒。她启发了我开始喝茶。

离开山野,以茶为媒,维系着我们的友谊,也牵引着她与Kiwon相识。这是一场跨越国界、语言、文化——甚至是跨越宇宙的相遇。

Kiwon是一位来自美国的韩裔天体物理学家,热爱中国茶,在往返于中美的差旅中建立起自己跨太平洋的茶饮交流。缘分因茶而起,最后因茶而定,Kiwon留在了中国,与Shuyu一同研究杯中的宇宙。

如同往常的相聚,我们分享美食、好茶和彼此近况。饭后茶余,Shuyu和Kiwon从冰箱里拿出了两支玻璃瓶装的饮料,略显神秘和兴奋地要介绍“新友”。我已然注意到了架上高高低低排列着的玻璃罐,标签上的日期和大写字母缩写像是某种暗示,其中一张标注的是“FDBC2 7/22”。

我始终难忘喝到的第一口,那是一次久违的味觉上的惊奇。经过冷藏的浅杏色湛亮液体,入口酸甜,细密的气泡前赴后继地在舌尖滋滋绽开,茶香花香果香发酵香,一时难以暇接。酸味带来短暂的收敛之感,接着特属于白牡丹(福鼎白茶)的清盈和毫香在口腔内舒展回绕。原来,“FDBC”指向“福鼎白茶”。

他们显然满意于我的反应,方才解谜:这是以茶糖水为基质发酵的“康普茶”(kombucha),他们选择的茶叶原料确是白牡丹。而接下来的第二杯则是以烟熏正山小种(桐木关红茶)为茶底,其明亮爽朗又是截然不同的滋味。

二、中国茶的再发酵

康普茶又称“红茶菌”,相传起源于我国渤海一代。民间亦称之为“海宝”、“醋宝”或“胃宝”。中国人的喜气,凡是好的就可称“宝”。三个名字也恰巧总结了何为康普茶:(菌膜)形如海蜇、味如酸醋、饮之养胃。

Shuyu简述酿制之法:菌母(SCOBY)为种,广口玻璃罐为容器,茶糖水按比例混合,放凉后接种菌母,纱布遮盖,有氧发酵一周左右即可收割。

其时我正在摆弄泡菜坛子,虽发酵时氧气环境不同,但当下心领神会。不禁再三叹奇,那些在热饮中随着热气升腾而挥发的飘渺香味,经由微生物的代谢与转化,被放大与留存,并且生成更多的香气和层次。

Shuyu第一次喝到康普茶是在美国的素食餐厅,当时只觉得酸甜可口,体感舒适,有益于肠道健康,还有多样的口味可供选择。当她知道康普茶原初的发酵基底是茶叶时,作为中国茶的爱好者,她心里的直觉是:中国茶的风味已经如此丰富,为什么还要通过水果、香料进行再添加?

现代茶学意义上的“茶”,以发酵程度划分为绿、黄、白、青、红、黑六大茶类。茶之风味,来自品种、树龄、海拔、水土环境、茶园管理、制作工艺、冲泡功力的有机融合,有诸多要素与变量,小径交叉密布,其自身已有无限天地。而康普茶将发酵再次引入茶的饮用,能够实现对其风味的再次延展和扩充。

于是,从自身的味觉审美出发,基于对中国的热爱,Shuyu和Kiwon的康普茶发酵实验,只选用高品质的茶叶,遍试不同茶类、不同品类的茶,无意于投入其他香味物质进行风味再添加。他们执着于茶之本味探索,对此带有原教旨主义式的热情与冷峻。

如今,康普茶已被食品工业收编,依旧北美先行,食品巨头先后入局。它不再只是精品餐厅里的自制鲜饮,其身影以各种包装形象逐渐在商超的货架和冷柜中涌现。

工业化的标准生产,让“风味”的合成和加工愈加简化与快速。商品选择貌似丰富,实则贫乏。部分“康普茶”为了延长保质期和口味稳定,进行了灭菌处理,强行结束了发酵。之后再通过充入二氧化碳,模仿发酵产生的气泡感。而失去活性的“康普茶”,无法通过留底培酵自制。正如转基因的种子一样,无法自行留种,只能再次购买。对于Shuyu和Kiwon来说,如果他们自己不制作,那么就永远喝不到自己所钟爱的滋味。这是一次重拾“发酵主权”的选择与行动。

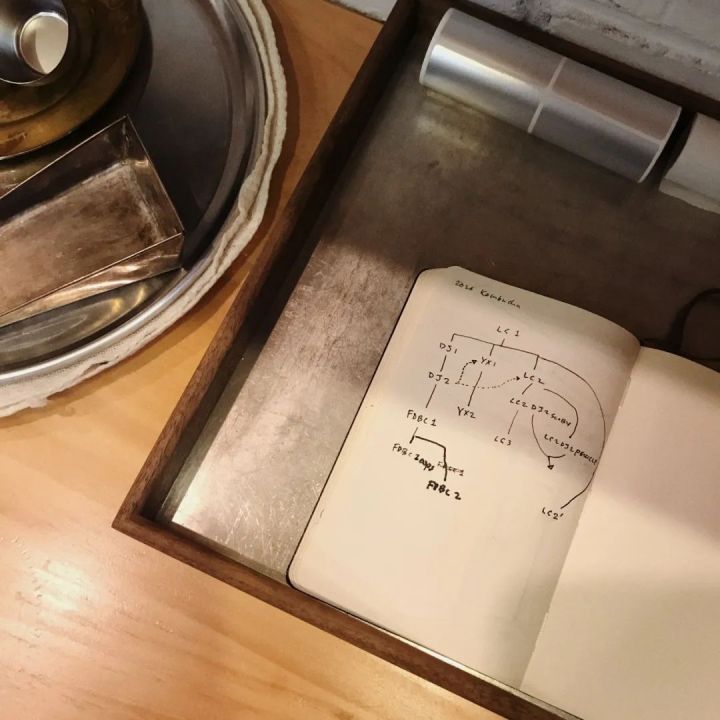

Shuyu略带兴奋地说:康普茶是他们的新“课题”。她说到Kiwon不厌其烦地记录每一次发酵的用量、时间和温度,会因一次失败的发酵懊丧不已。她的洒脱随性遭遇了kiwon的寻根究底:Shuyu接受直觉与神秘,对于未知保持开敞和坦诚;而Kiwon相信记录和分析,勤于追问与索解。茶的再发酵,也是关系的再发酵,这确是新的课题。

三、领养和驯化

一周后,我带着四川泡菜的母水上门再访,Shuyu已经准备好了泡菜坛子和洗净晾干的食材。我教她制作四川泡菜,她向我口传康普茶的制作比例和注意事项。

这是一次关于微生物的互动和交换,我如愿领养了一罐康普茶菌母,开始了新的发酵之旅。

他们建议的茶糖水比例是“1:10:100”。我已经在各类成文和口述的食谱里遭遇了太多的“少许”“适量”和“一勺”的调味量度, 而“1:10:100”则是一个是非确凿的参数。在茶底、水质、糖源、温度、时间、湿度、气压、容器等诸多变量下,它作为一个基准,提供了浮动和调整的空间。它并非教条式的定律,却成为令我迷信的黄金比例,像是好友热情推荐的一家餐厅,后来变作自己久吃不厌的日常私藏。

我迫不及待地启动了康普茶发酵制作,而发酵却是必须等待,人类只是时间和微生物的助手。领养而来的菌种,进入住所小环境,与“土著”微生物相遇,逐渐形成新的生态。我们与微生物之间,共时共地,彼此适应,互相驯化。

夏日,菌液活泼,人亦躁动,收割变勤,冰镇后沁凉的酸甜液体,最能抚慰苦夏。入冬,发酵放缓,人亦倦懒,将发酵罐抱进了卧室,安置在靠近暖气的书架上,窗外的绿植也收进了桌边。室外车水马龙日夜不息,房间里萦绕着细腻清新的发酵气息,给枯败干燥的北地冬日带来了些许清润的茶林氛围。在这十平米的小卧里,人与植物与微生物,分外亲密地依偎一室,彼此喂养,分享暖气和氧气。

对于家庭培酵的康普茶,我们的居所,可称产地,我们的生活,亦是风土的来源。茶之滋味,人之习性,空间之气候,经由微生物的转换,融合出更丰富的生命质地。我们每个人的每一罐康普茶都是独一无二的,可以繁殖,无法复制,可以更新,无法粘贴。

四、繁殖与分享

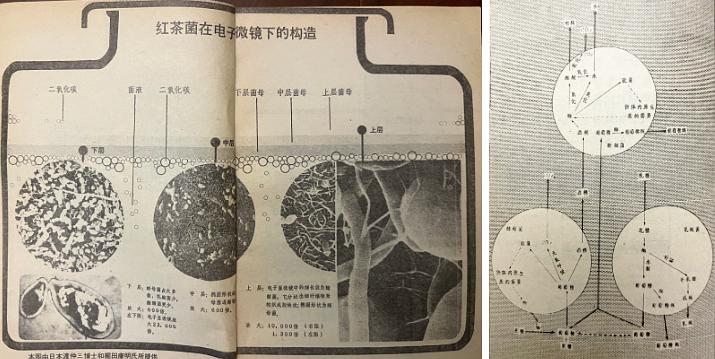

很快,我的发酵罐从一只增添到了四只。康普茶是复数的,其发酵过程并非单一菌种的运作。所谓“菌母”已知是由醋酸菌、酵母菌、乳酸菌等组成的共生菌群。诸菌各司其职,彼此接力,协作互惠,抵御异菌干扰,形成了一个团结、平衡、具有韧性的菌落生态。而在发酵液表面凝聚并增殖的菌膜,则是这个微生物共同体的具象呈现。

酵母菌将蔗糖分解为葡萄糖和果糖,进而产生二氧化碳与乙醇;在此基础之上,醋酸菌开始繁殖,将葡萄糖转化为葡萄糖酸,并利用乙醇产生醋酸,并且形成纤维素,最终形成浮在菌液表面的胶状菌膜。醋酸又会刺激酵母菌进一步产生乙醇。乳酸菌利用酵母菌的代谢物生长繁殖,产生乳酸。发酵生成的诸类有机酸,

康普茶是开放的。因之有氧发酵,得以观之嗅之。与其说是容器盛放着微生物,不若说是微生物包裹着容器。想起尼尔·唐纳德·沃尔什在《与神对话》中所言,“灵魂是身体的容器”。气味在溢散,喜悦在溢散,然后是菌种的溢散。

正同我如何获得菌种一般,我开始与人分享。生产再生产,分享再分享。

身边的越来越多的朋友加入了这个康普茶的“共生菌群”,我们开始带着自制的康普茶互相串门。起初,Shuyu被我们调侃为“菌母”,Kiwon则是“酵父”。毕竟我们每个人的康普茶,最初都来自他们培养的菌种,上有“家谱”得以追溯。与此同时,我们也在传播着自己的菌种,菌丝繁衍、蔓延又交织。后来,竟逐渐形成了一个不定期的味觉桌游——康普茶盲品聚会。

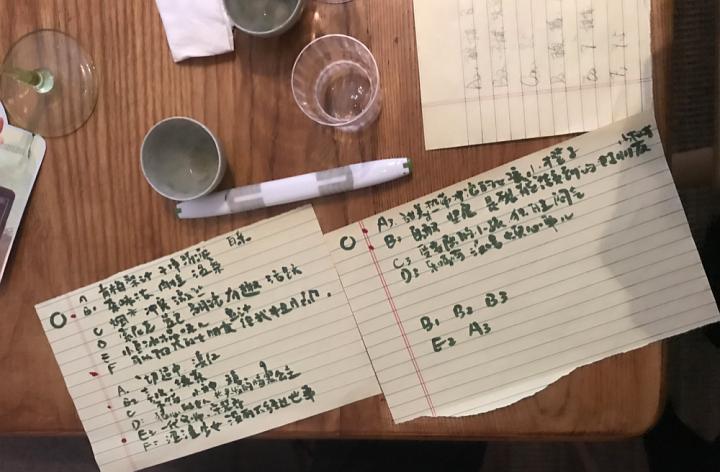

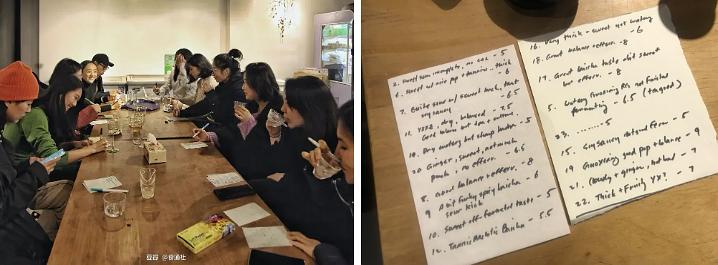

盲品会上,我们给带来的每一瓶康普茶标记序号,隐匿制作信息;倒入公道杯,逐杯分饮;在纸上记录下自己的感受和评分,最后综合选出前10名。而提供场地的主人则会为“冠军”送出一份盲盒小礼。

每一次的聚会都是一场酣饮,我们亲历和体感康普茶所表现出的多元和丰富。不同的发酵基质,不同的发酵时间,不同的发酵空间,不同的制作者,所有的要素和变量在此集合,自由展演。我们亲证了意料之内的惊奇:有一次三位朋友使用了同一款烟熏小种制作发酵基质,但呈现出完全不同的品质和性格。确如Kiwon曾经所说,在掌握了基本方法之后,发酵最终引向自我审美取向的感官表达。

“人们永远不会独自一人享用发酵饮料”,独自发酵,但是集体共饮。我们品饮康普茶,也是在品饮制作者的审美与偏好,康普茶成为一个抵达他者的味觉媒介。我们借以交换微生物而开敞自我,交换着彼此的风土、情绪和历史。

而对发酵体验的溯源,最后似乎也变成了对自我溯源。时间酿造出了康普茶,也酿造着人。为什么这一瓶获得最大公约数的赞赏?为什么这一瓶又是某位朋友的舌尖偏爱?作为客体的康普茶,如何被制作?而作为主体的“我”,又是如何被建构的?在公共与私人、主观与客观之间,我们体验着溢散和交融。

而那个评选出的“冠军”则是我们最终对“求同存异”的默契——是的,我们依旧相信这个词语。在日益分化和对抗的世界里,我们相会一桌,通过康普茶完成一场关于“求同存异”的思想实践。在分享、交换和对话之中,生成和繁衍着这个微生物“区块链”,实践着“去中心化”的理想。

大家的品测记录,各有偏好和角度。印象尤为深刻的是设计师〇君的品鉴记录,她给予每一杯康普茶茶拟人化的描述,具象以情绪和场景:有“长头发的暗黑公主”、 “受委屈的小孩,独自在生闷气”……而我的则是“勇敢,坚定,是我愿意结交的甜心好朋友。”确是一个甜心评价。

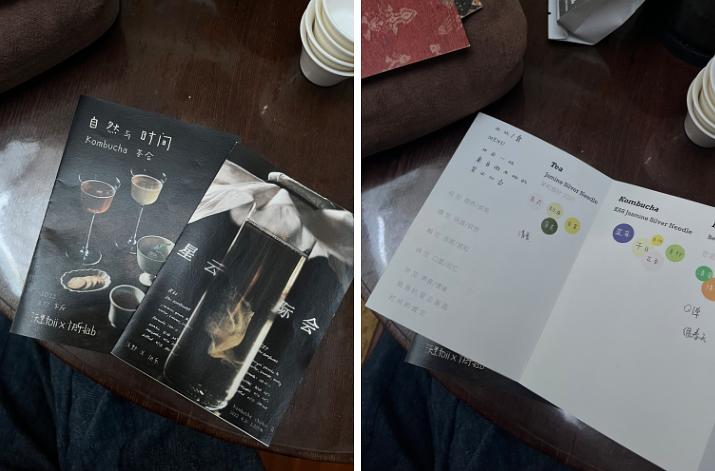

我将康普茶带到食通社的办公室,成为办公室午餐不时出现的餐后饮品。并且在此和同事们酝酿出一场康普茶主题分享会,正式地邀请Shuyu和Kiwon向公众分享他们发酵故事。

在制作活动海报时,Shuyu随手指了一下桌面上刻有“快乐”二字的玻璃摆件:我们就叫“快乐菌群”。如此简单,也如此贴切,菌群确是带给我们感官、情绪与社交上的快乐。后来这个logo一直沿用和保留,成为他们发酵工作室的正式命名。

那天,在分享会正式开始前,“快乐菌群”的朋友们带来了瓶瓶罐罐的近期发酵,先做了一个内部的品饮活动。这次,食通社的同事小超作为新手,却获得了最终奖品。在充满意外的发酵故事里,总是会有“野菌”出头的惊喜。而品饮剩下的菌液,则在分享会结束后,被自带玻璃容器的观众们领养回家了。

印象尤深,现场一位阿姨叫出了“海宝”这个久远的称呼。在她幼时,家里长辈也曾养之饮之。那时的北京胡同,养菌之风,穿巷入宅,一时热闹,几乎院院都有几只“活着”的玻璃罐。

曾经,在80年代的公共记忆里,“红茶菌”是接力“打鸡血”的民科神话,能够“包治百病”,是对肉身功能性追求的狂热与迷信。而将近40年后,依旧是北京胡同,这一场蔓延与生发在都市青年间的发酵接力,更接近一种无功利的味觉审美实验。它成为一种更为后现代的需要:我们以游离的原子状态渴望联结,发生反应和聚合;我们重新拾魅,在诸多“气候变化”里,追索和平衡着自己的小气候、小生态、小宇宙。

五、流散与复壮

2020年开始,间或有朋友离开北京。2021年底,我也仓促告别,回到了家乡的小镇。我们究竟也开始散落。

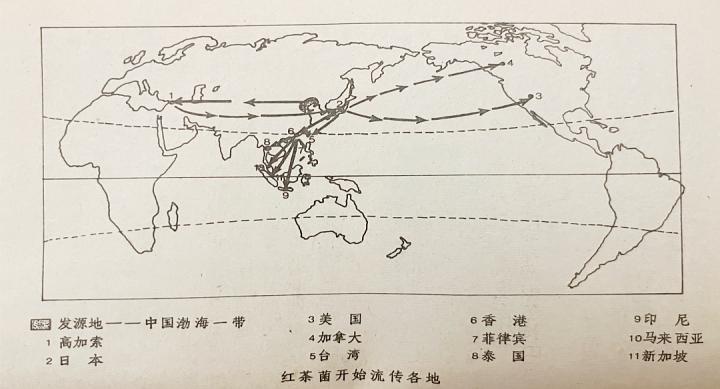

康普茶在散落中传播与流传:其起源于渤海之湾,在20世纪初的风云激荡中流落异乡,成为苏联时期的高加索地区长寿村的健康密码,后又被访苏旅行的日本俄文教师带往东洋岛国,近年扩散至欧美,成为“后巴斯德人”的亚文化热饮。

其间康普茶几次回流大陆,在八十年代的养菌热潮中出版了一系列相关书籍:揭密发酵原理,细数功效,列举民间案例……只言片语里也提及民国初期和抗战之后的模糊身影。

八十年代风行一度的“海宝”们,后来如何没落了呢?或是改革开放的加速春风,带来财富的繁殖和消费主义的发酵,我们进入新的神话。康普茶在中国几经风行、遗落、回流,然后再度风行,其失落与得意皆栖息起伏于时代之气候。

我也曾带着康普茶差旅,沿途的人情风物,在罐中与心中一同发酵。从北京来到黄冈,短居两周,厦门同事分装小罐,将之带去了闽南。又越过三峡,来到山城,最后将菌种和容器一齐留给了重庆友人。这一支的菌种在此定居。

2022年春天,小镇生活收拾妥当,我从冰箱里拿出从北京带回的菌种。经历了漫长的冷藏,它们已是如此虚弱,液色澄静,菌膜沉寂在罐底。

我们共同开启了艰难的适应,我直面原生的成长环境,它们以微弱的活性遭遇全新的地方。发酵变得迟疑和封闭,液体似乎停滞,时间近乎凝固,感官与之失联。两周之后,终于絮状物浮现在了液体之中,气泡缓慢地升腾,熟悉的酸甜气息重新在空气中溢散。经历了一轮又一轮茶糖水的更新与养护,菌落复壮,再次团结,凝聚成膜。

适宜饮用的第一瓶,在四月突发的“静默”中成熟。这次,与我共饮的是我的母亲。她从小区里采回苦麦和商陆。我们以采集和发酵,共度这个春日的混乱和惊慌。

与生活一同复苏的第一杯康普茶。

其后,线上帮助北京的朋友领养菌种,不想却是变成封控的接力——将要带着菌种出门,小区忽然拉起了围障;待到终于送达交接的地点,领养人已被居家隔离。罐中的微生物是否能感知,外部世界里另一种微生物正在引发怎样的海啸与恐吓?

康普茶是“非必要”的,但我们艰难地维持着发酵,从不放弃与人分享。在那段充满隔离和静默的日子里,借由康普茶,与人联结,与远方的风土连接。肉身无法抵达之处让味觉去触碰,我们以生命的活性抵抗沉默,在发酵之中实现流动的自由。我们是否退无可退了?于是这小小的发酵罐成为了最后的领地,无法参与宏大叙事,于是积极建构最小单元。

六、重聚

2022年9月,我回到了北京,来到已是“快乐Lab”的鼓楼小屋。如同2020年的夏天,这又是一次久别重逢,但也如同我初次品尝到康普茶的那天一般平常和自在,我们分享美食和好茶,闲聊世事与近况。

鼓楼胡同周边已经开始了动迁工程,废墟正在逼近。快乐Lab在废墟和“静默”包围的小院里,专注于自己的发酵实验,Kiwon的记录文本也如菌膜一般层积变厚。他们去到了更多的公共空间分享康普茶,把曾经的“品鉴桌游”设计成风味测卡;并且开启微小规模的有偿分享,将康普茶寄往各地,把更多的朋友拉入和康普茶的互动之中:等待其成熟,品尝其滋味,保有留种自制的权力和可能。

但世上并无安静的书桌,也无孤立的发酵,接连的封控带来微生物的失控——一度由于瓶装材料的延宕,无法及时收割的康普茶最后倒入了碗池。

这次餐后的康普茶,是他们近日新发的古树熟普,其醇厚与绵密又是全新的体验和境界。Kiwon曾经喻“茶”为曲谱,那么无论泡茶还是发酵,则是“演奏”,每个人都有自己的演奏方式。他们显然是日益精进的演奏家。那些耐心扎实的文本记录,是每一瓶康普茶的身份密码和味觉记忆,为日后发酵提供校准和反思的空间。确如他们所想,中国茶的广阔天地拥有无限可能,他们开辟了自己的风格和路径,并且持续深入。

他们是我的天才朋友,在罐里罐外、宏观微观的种种不确定里,拥有自信笃定的锚点,持续前行。

我总想生活能像一罐完美发酵的康普茶一样,酸甜平衡,滋味美好,气泡绵密,余韵丰富。但发酵何以论完美?生命是无法被完全掌控的。我无法给予这些微生物一个稳定的发酵环境,正如无法给予我自己。曾经经历诸多失意的发酵,其之苦涩、甜腻、酸楚,抑或杂菌滋扰。究其根底,皆是菌落的断裂,生态的失衡,以致一菌独大而共同体瓦解。但是最后不过起罐重发,因为留有菌种,就留有可能。

腐坏中酝酿着转折和新生,我们在生命的失控和瞀乱里,发酵出自己的质量与线索,在腐败和缠绕中不断更新和层累着新的自我。所谓成长,亦是一种发酵状态,而时间为其容器。复杂多元得以成风味,理想求真可以为养料。

我生命中所遇见的良师、益友与至亲,为我保有菌种。他们教会我,要不断地去实践,去记录,去反思。唯有实践,才能保持活性。唯有记录,才不至于遗忘。唯有反思,才能修复与前行。

好了,絮叨已久,这篇即是这三年我所酿出的关于康普茶的记录和反思。而关于这些微生物的故事,保持更新,持续发酵,开放分享。

附注及参考资料

《不生不熟:发酵食物的文明史》,[法]玛丽-克莱尔·费雷德里克 著,冷碧莹 译,生活·读书·新知三联书店,2020年6悦北京第1版

《红茶菌与健康长寿》,食品科技杂志社编,工商出版社,1981年7月北京第一版

《红茶菌的科学分析》,日本坂本政义理学博士 日本渡仲三医学博士 研究,白振华 编

当斯坦福的天文学家与师大的设计师一同去做康普茶,黑米聊天室https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/63b8273cda83c49d996a5dcd?s=eyJ1IjogIjYwZDVjMDk5ZTBmNWU3MjNiYmM1ODIyMSJ9

《康普茶感官品质及其相关化学组分研究进展》,田文欣,沈婧婧,党 辉,卜贤盼,唐德剑,张宝善,赵 育 ,《食品工业科技》第43卷第24期,2022年12月

鸣谢Shuyu,Kiwon 以及所有参与这个开放菌落的朋友们

除特别注明外,本文图片均由作者提供

编辑:王昊

食通社是一个可持续食物与农业的知识、信息和写作社区,由一群长期从事农业和食物实践及研究的伙伴们共同发起和管理。我们相信,让消费者了解食物的来源,为生态农业从业者创造一个公平公正的市场和社会环境,我们的食物体系才能做到健康、美味、可持续。

微博/豆瓣/知乎:食通社

微信公众号:foodthinkchina微信小号:foodthinkcn

官方网站:www.foodthink.cn