再好吃的云南菜,比不上一次版纳雨林野炊

2024年9月,我和朋友们也来到西双版纳的一片热带雨林。在那里,大自然的环抱的确在帮助我恢复活力。但真正留在我记忆里的,是更为珍贵的东西。

昆明这家生态餐厅,凭什么上榜《孤独星球》?

几年前,这家生态餐厅被旅行指南《孤独星球》推荐,还连续四年在中国西南地区最大英文网站GoKunming上被消费者票选为最佳中餐厅。

种麦子、做饼干:五个年轻人的农场实习日记|食日谈Vol.41

五这些来自五湖四海的年轻人,先后前往陕西泾阳的绿我农场实习。你以为农场生活只是简单的种菜和拔草?其实远不止于此,在农场你什么都要干:种蔬菜、育苗、浇小麦地和菜地、种洋甘菊、修剪果树及疏果、清理杂草;摘洋甘菊、玫瑰等花做纯露或阴干;学开拖拉机、打绿肥;发货、学开车;打扫车间卫生;在…

我花2000块在美国开了一家面包作坊

尤记得去年感恩节,我应邀去美国农民朋友Nancy家吃晚餐,席间一位男士对我的酸面包赞不绝口: “我得控制我自己,不然我会一下子把这些面包都吃完!”这让我对自己的手艺信心倍增。我花时间研究了一番我所在的德克萨斯州的法律规定,准备开始经营我的作坊。

生于理想,困于市场:公平贸易认证的里外里

公平贸易认证在中国真正执行情况如何?内部问题何在?本文采访了曾在国际公平贸易组织工作多年的Joya,由打春风采访和文稿整理。

村支书带头搞生态农业,能成功吗? | 扣子奶奶

我自从有了恶人谷,对外部世界的兴趣原地清零,仅关注我的一亩三分地,又和他们提到拒绝化肥农药除草剂,生态种植最重要……话说到这里,半路杀出个程咬金,邻居的客人本来一直背对我们,转身乱入:“生态种植?我想试试。”

秋天,小饭桌结出友谊的果实|一锅师太的小饭桌

秋天到来,位于成都玉林的小饭桌已经运行了半年,这六个月的实践俨然让厨娘、饭搭子、农友和食物之间的关系变得越来越有默契。对于每一个人的生活来说,除了计划之中的改变,也颇多意料之外的收获,比如友谊,比如全新的生活节奏,比如层出不穷的烹饪新创意,不一而足——这一切,都是小饭桌“生长”到如今结下的甜美果实。

在粮食日,反思什么样的技术才能保障粮食安全?

转基因技术及其支持者和推动者一直把它包装成保障粮食安全的最佳方案。然而,由美国环境史学者编著的讲述孟山都历史的新书《种子帝国》就用详实的事实和数据,有力地揭穿了孟山都的转基因神话。围绕这本著作,几位中国学者和实践者也开展了讨论:普通人该如何去理解转基因技术?

为平台工人立法,新加坡如何破除零工困局?

从2025年1月1日开始,从事外卖、快递、网约车等行业的新加坡平台工人将在工伤、退休、医疗、住房等方面得到更完备的社会保障,并可以组建“平台工作协会”来提升集体议价能力。这要归功于新加坡国会于2024年9月10日通过的《平台工人法案》(The Platform Workers Bill)。

国际减灾日,展望更有韧性的农业

2024年10月13日,是第35个国际减灾日(International Day for Disaster Eduction)。由联合国设立的这一纪念日,旨在唤起国际社会对防灾减灾工作的重视。

“所有植物都会流蜜”的维西,被庇护的中华蜜蜂

美国养蜂人Katie和柯公河谷的傈僳族、藏族人一起养中华蜜蜂,在当地独特的自然生态里,他们对蜜蜂的关心正在创造一个个小的奇迹。

纳西石头城的山地生活(下):照护土地的人们

然而村里“挣不着钱”的状况,在石头城,由于近二十年来旅游业的发展,也有所变化,一定程度上带动了村里的经济发展。这十几年里,许多家庭都陆续重修房屋,开起了民宿、客栈。而这里大多数家庭客栈的经营,都使得家庭中的妇女得以将自己的照料劳动(无偿的再生产劳动),转化为经济价值(有偿的生产劳动)。

纳西石头城的山地生活(上):风吹过的老种子

与蒋子祺结识是2023年杭州某书展活动,她邀请农民种子网络在书展活动上做一场关于留种话题的分享,那个时候知道她自己和一些在杭州的伙伴,耕种着自己的小菜园,对种子也很关心。再后来,得知子祺报名参加了食通社的生态农业实习计划,恰好农民种子网络通过实习计划招募石头城的驻村实习生,经过协…

向雨林学习,在版纳做个幸福的生态小农

在绵延的茶园和胶林景观中,小秦租下的这60亩坡地杂草蓊郁,蜂飞蝶舞,与凤梨和夏威夷果树共生,像一片不合时宜的净土,也让我们看到一点希望。

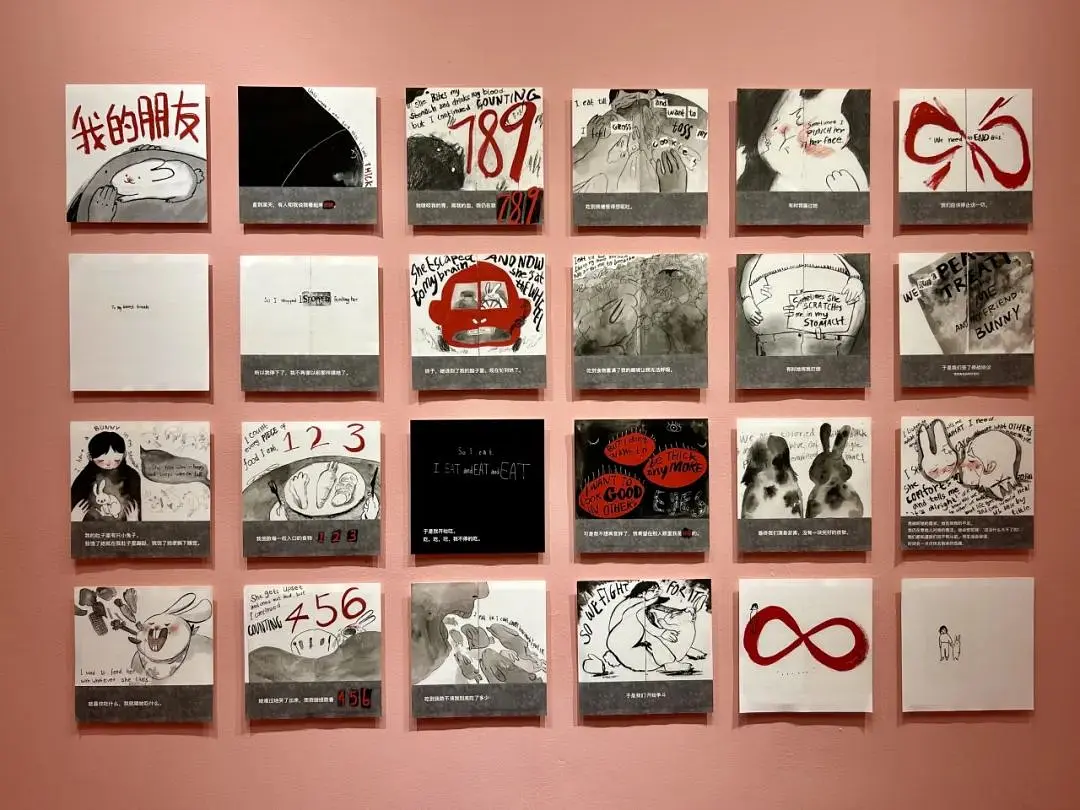

美食与恐惧:进食障碍者的自白和互助

这组插画是上海市精神卫生中心(以下简称“上海精卫中心”)今夏主办的进食障碍科普艺术展《爱,食物与生命》其中的一件作品。展出地“600号画廊”就在上海精卫中心院内,因其地址“宛平南路600号”而得名。

在马来西亚,中国商人只要A级榴莲

在马来西亚农业及粮食安全部部长沙布的号召下,更多的榴莲树被种到地里,这个东南亚农业大国看好中国日益增长的榴莲消费市场。当前,中国是世界上最大的榴莲进口国和消费国。2024年是中马建交50周年,9月20日,访华的马来西亚国家元首依布拉欣在与中国国家主席会面时,向中国方面赠送两箱A级品质的猫山王榴莲和黑刺榴梿。

亲手做出的月饼,吃的是季节与风土|扣子奶奶

人间忽晚,山河已秋。吃货不会为赋新诗强说愁,只会跟随季节的脚步吃吃吃。花开有时,花谢有时,八月十五,吃货又准备做月饼了。

月饼厂的小孩不吃月饼

又是一年中秋,亲戚朋友往来赠礼,多是月饼。礼盒或繁或简,广式或苏式,鲜肉或纯素,手工又有机,这厢是香港老牌,那头又来一个网红新店……

不只是外卖骑手,我们所有人都困在算法里

9月4日,食通社邀请本片导演刘泰风、制片人朱桐共同录制了一期“食日谈”播客。本文即由刘泰风导演的采访内容整理而成。在本文中,导演表达了电影创作背后的社会关切。算法给社会带来的巨大的变化,这不只是外卖骑手这一群体需要面对的问题,甚至可以说“所有人都困在算法里”。