智利的社会主义控制论——赛博协同控制工程(Cybersyn Project)的历史

摘要:本文介绍了赛博协同控制工程(Cybersyn Project)的历史,这是智利在萨尔瓦多·阿连德(Salvador Allende,1970-1973年)担任社会主义总统期间开发的早期计算机网络,用于规范不断增长的社会财产领域,并管理智利经济从资本主义向社会主义的过渡。在被誉为“管理控制论之父”的英国控制论专家斯塔福德·比尔(Stafford Beer)的指导下,一个跨学科的智利团队设计了国有工厂的控制论模型,并创建了一个在政府和工厂之间快速传输经济数据的网络。本文描述了这一非正统系统的建构,考察了其结构如何反映阿连德政府的社会主义意识形态,并记录了这一技术对阿连德政府的贡献。

1971年11月12日,英国控制论专家斯塔福德·比尔(Stafford Beer)会见智利总统萨尔瓦多·阿连德(Salvador Allende),讨论建造一种前所未有的经济管理工具。对比尔来说,这次会见是最重要的;这个项目需要总统的支持。在过去的十天里,比尔和智利的一个小团队制定了一项新技术系统的计划,能够按照阿连德总统任期内的社会主义原则来调整智利的经济转型。该项目后来在英语中被称为Cybersyn,在西班牙语中被称为“同步”(Synco),把不断扩张的国有经济部门中的每一家公司连接到圣地亚哥的中央计算机上,使政府能够迅速掌握生产状况,并实时对经济危机做出反应。尽管阿连德提前得到了关于这个项目的简报,但比尔的任务是向总统解释这个系统,并让他相信这个项目需要政府的支持。

比尔只在他的翻译——一位名叫罗伯托·卡内特(Roberto Canete)的前智利海军军官——的陪同下,步行到拉莫内达的总统府,而他的同事在街对面一家旅馆的酒吧里焦急地等待着。“一个愤世嫉俗的人可能会说,我是任其自生自灭,”比尔后来评论道。“我接受了这一安排,认为这是我所接受的最自信的表现之一;因为我可以畅所欲言。”会议进行得相当顺利。他们面对面坐着(卡内特在中间,小心翼翼地在两人耳边低语翻译),比尔开始解释他在“管理控制论”(management cybernetics)方面的工作,这个领域是他在20世纪50年代初创立的,并在他后来的著作中加以发展。比尔研究的核心是“可生存性系统模型”(viable system model),这是一种基于人类神经系统的五层结构,比尔认为这种结构存在于所有稳定的组织中——生物的、机械的和社会的。阿连德以前曾受过病理学的训练,他立即掌握了比尔控制论模型背后的生物学灵感,并在整个解释过程中有意识地点头。这种反应给控制论专家留下了深刻的印象。“我一口气解释了整个计划和整个可生存性系统模型...我从未与任何理解我的高层共事过。”

比尔承认实现实时经济控制的困难,但他强调,一个基于控制论原理的系统,可以实现在发达国家被认为不可能实现的技术壮举,即使智利的技术资源有限。一旦阿连德熟悉了比尔模型的机制,他就开始强调这个项目的政治方面,并坚持认为该系统以一种“分散的、工人参与和反官僚的方式”运行。当比尔最终谈到系统的最高级别时,比尔模型中的这个位置已经留给了阿连德自己,总统靠在椅子上说,“最后,是人民(el pueblo[西班牙语])。”阿连德用这句话重新定义了这个项目,以反映他的意识形态信念,他的政治领导等同于人民的统治。谈话结束时,比尔已经得到了阿连德支持这个项目。

从表面上看,一位英国控制论专家与一位智利总统(尤其是像阿连德这样有争议的总统)的会晤似乎是不寻常的。短暂的“人民团结”(Unidad Popular, UP)政府,可以说比智利历史上任何时期都要激发历史学术研究。尽管有大量的文献,但人们对这一时期智利政府在控制论方面的实验知之甚少,对其在“人民团结”政府社会主义实验中的贡献也知之甚少。比尔和阿连德会晤,将技术写入拉丁美洲历史,揭示智利革命未经研究的一面。在某种程度上,记录这一系统的建设提供了1970年代智利技术能力的信息。然而,更重要的是,该项目提供了一个观察“人民团结”联盟、智利和整个国际社会内部紧张局势的窗口。各项目参与者表达的印象和愿望进一步揭示了基于技术乐观主义和科学与政治融合,带来社会和经济变革的“人民团结”时代的另类历史。本文认为,用控制论和计算进行的“人民团结”实验,构成了智利走向社会主义的民主道路的另一个创新但尚未探索的特征。因此,研究这个技术项目有望丰富我们对智利历史上这一复杂时刻的理解。

此外,对这一技术事业的了解有助于丰富科学技术史的文献,特别是关于控制论和计算史的研究。比尔和阿连德的会面表明,控制论是一门跨学科的科学,涵盖了“通信理论的整个领域,无论是在机器中还是在动物中”,这一时期在智利达到了重要的水平,阿连德的智利革命对这些控制论思想及其应用持开放态度。然而,到目前为止,大多数控制论的讨论都集中在这些思想的演变以及它们在美国和欧洲的应用上,而没有涉及它们是如何迁移到世界其他地方的,如拉丁美洲。智利的历史提供了一个清晰的例子,说明不同的地理和政治环境如何导致控制论思想的新阐述和计算机技术的创新应用,最终说明将拉丁美洲的经验纳入这些学术机构的重要性。这篇文章将首先解释控制论是如何进入智利的,引起该国总统的注意,并指导这个独特的技术系统的建设。

从另一个角度来看,比尔和阿连德的会面也说明了技术健全性和政治意识形态在Cybersyn建设中的重要性。尽管该项目在技术上雄心勃勃,但从一开始就不能简单地被描述为一项规范经济的技术努力。从项目团队成员的角度来看,这有助于实现阿连德的社会主义革命——真正意义上的“革命性的计算”(revolutionary computing)。此外,这个体系必须以一种意识形态上与阿连德的政治相一致的方式来实现这个目标。正如本文将展示的,围绕Cybersyn设计和建设的紧张关系,反映了困扰阿连德的民主社会主义梦想的中央集权和分权之间的斗争。在阿连德担任智利总统期间,智利的政治两极化强烈影响了人们对该项目及其在智利社会中的作用的看法。在这个项目中发现的控制论思想、马克思主义思想和计算机技术的相互作用说明了科学和技术如何在20世纪70年代早期促进智利的治理思想,并改变了社会主义转型的可能性。阐述这种多方面的关系是本文最后的重点,并表明技术研究可以扩展我们对拉丁美洲地区历史和政治进程的了解。

智利控制论

控制论的起源在其他地方也有很好的记载。先前的学术研究表明,控制论是从一个二战项目发展而来的,该项目旨在创建防空伺服机制,使武器能够精确瞄准敌方飞机的未来位置。这个问题促使诺伯特·维纳(Norbert Wiener)、朱利安·毕格罗(Julian Bigelow)和阿图罗·罗森布鲁斯(Arturo Rosenblueth)发展出一种反馈控制理论,这种理论能够从一组不完整的信息中进行预测计算,后来发展成为一种自我校正控制理论,许多人认为这种理论可以应用于机器和有机体。在机械和生物学之间建立联系的尝试早在1943年就出现了,当时罗森布鲁斯等人写道,“无论行为的复杂性如何,统一的行为分析既适用于机器,也适用于生物体。”这一信念为控制论奠定了基础。控制论是一门新兴的跨学科科学,致力于将数学和工程学的概念——如统计建模、信息论和反馈回路——应用于无数系统,包括机械和生物领域以外的系统。

温贝托·马图拉纳(Humberto Maturana)和弗朗西斯科·瓦雷拉(Francisco Varela)为智利和控制论社区之间提供了最初的联系,尽管马图拉纳从未自称是控制论专家。1928年出生于智利,马图拉纳在智利大学学习医学,后来在哈佛大学生物系攻读研究生。1959年,他与沃伦·麦卡洛克(Warren McCulloch)、杰罗姆·莱文(Jerome Lettvin)和沃尔特·皮茨(Walter Pitts)合著了重要论文《青蛙的眼睛告诉了青蛙的大脑什么》(What the frog’s eye tells the frog’s brain),他们都是控制论领域的重要人物。完成博士学位后,马图拉纳回到智利,在智利最受尊敬的公立大学——智利大学生物系任职。在这里,他继续了他在视神经方面的工作,但更广泛的是试图揭示生物体的组织结构。瓦雷拉在智利大学开始了他在马图拉纳的指导下的学习,并跟随他的导师在哈佛大学攻读生物学博士学位。和马图拉纳一样,他回到圣地亚哥后接受了智利大学的教职。他们合著的第一本书《论机器与生命》(On Machines and Living creatures)的标题说明了在他们的生物学研究中,控制论的观点依然存在。在这里,作者们提出了他们开创性的自组织系统理论(selforganising systems),即所谓的自生系统论(autopoiesis)。

然而,他们在20世纪60年代和70年代早期对智利控制论的贡献并没有超出实验室。有时,马图拉纳也会给比尔提供这一系统理论方面的建议,比尔在阿连德掌权之前就知道马杜拉纳的工作,比尔在智利的时期,他们两人加强了联系。马图拉纳和瓦雷拉后来给Cybersyn团队的核心成员做了几次讲座,但他们总是以非官方的身份进行。尽管这些生物学家在智利和国际控制论界之间架起了第一座桥梁,但在阿连德担任总统期间,他们并没有对智利政府熟悉和应用控制论做出贡献。比尔自己会无意中提供这种联系。

这篇文章不是一个完整的比尔传记,但一个简短的梗概将使读者欣赏他的性格在商业和控制论领域里的非正统性。与控制论领域的许多同龄人不同,比尔本人从未获得过正式学位;第二次世界大战期间,他在英国军队服兵役,中断了他在哲学专业的本科学习。战后,比尔进入了钢铁行业,并迅速上升到管理层。1950年,一个朋友偶然递给比尔一本诺伯特·维纳(Norbert Wiener)开创性的著作《控制论》(Cybernetics)。阅读这本书改变了比尔的生活,促使他给著名的麻省理工学院数学家写了一封热情洋溢的信,详述了他将控制论原理应用于钢铁工业的情况。维纳不熟悉商业世界,对他的工作的新应用很感兴趣,他邀请比尔去麻省理工学院拜访他。比尔最终成为麻省理工学院生物学家沃伦·麦卡洛克(Warren McCulloch)的非正式学生,也是维纳和伊利诺伊大学电气工程师海因茨·冯·福斯特(Heinz Von Foerster)的朋友。作为一名独立的思想家,比尔曾在一次国际自动化会议上发表过一篇题为《自动化的无关性》(The Irrelevance of Automation)的论文,据报道,这一场合使冯·福斯特确信英国人确实具有幽默感。作为一个“老式左派”(old-fashioned leftist),比尔试图利用他对控制论原理的理解来实现社会变革,1969年至1973年间他所做的一系列演讲证明了这一点,他后来出版了《变革的平台》(Platform for Change)一书。比尔以他的长胡子、手里一直拿着酒和每天抽30支雪茄的习惯而闻名,用一名记者的话说,他塑造了一个类似“奥逊·威尔斯和苏格拉底的混合体”(cross between Orson Welles and Socrates)的形象。

在英国最大的钢铁公司联合钢铁公司(United Steel)担任控制论和运筹学主管多年后,比尔离开公司,转而执掌法国一家咨询公司——综合管理科学公司(SIGMA),该公司将运筹学(OR)技术应用于商业问题。比尔回忆说,他试图用运筹学“用建立数学模型的方式改变工业和政府,就像(二战期间)改变陆军、海军和空军一样”。考虑运筹学在战争期间对盟军高射炮和潜艇的发展做出的众多贡献,这是一个相当雄心勃勃的目标。

SIGMA的名声越来越大,公司逐渐开始吸引国际客户。1962年,智利钢铁工业的主管要求SIGMA提供服务。比尔拒绝亲自前往——他从未去过南美,繁忙的日程安排让漫长的中转时间显得不合理——但他组织了一个由英国和西班牙员工组成的团队,代替他前往智利。SIGMA在钢铁行业的工作逐渐扩展到铁路。由于工作量很大,智利SIGMA团队经常雇佣学生来填补空缺,其中包括费尔南多·弗洛雷斯(Fernando Flores),一位在圣地亚哥天主教大学学习工业工程的年轻智利人。

弗洛雷斯天生是个工作狂,他致力于掌握控制论的原理和SIGMA实践的运筹学,并在阅读了比尔的《决策与控制》(Decision and Control)和后来的《控制论与管理》(Cybernetics and Management)后,熟悉了比尔的工作。他在运筹学方面的知识使他在天主教大学获得了一个教职,到他27岁生日时,他已经成为了工程科学系的代理院长。像他同时代的许多人一样,弗洛雷斯活跃在学术界和政界。1969年,包括弗洛雷斯在内的一群天主教大学的年轻知识分子脱离了基督教民主党(Christian Democratic party),成立了民众统一行动运动(Movement of Popular Unitary Action,MAPU),这是一个由年轻知识分子组成的政党,他们对基督教民主党持批评态度,并与共产党和“人民团结”联盟中的社会主义者结盟。MAPU的加入,加上右翼和基督教民主党的无能,对阿连德在1970年总统选举中险胜发挥了重要作用。作为对他的政治忠诚和技术能力的认可,阿连德政府任命当时28岁的弗洛雷斯为智利国家发展机构(CORFO)的总技术经理,这是阿连德曾负责将智利工业国有化的国家发展机构。这是CORFO中的第三高职位,是MAPU的成员在国家发展机构中担任的最高职位,也是与国有化工厂的日常监管最直接相关的管理职位。

阿连德认为,主要产业的国有化应该是最优先考虑的事情,后来他把这项任务称为“进行结构改革的第一步”(the first step toward the making of structural changes)。国有化努力不仅会让智利人民恢复外国所有和私人所有的产业,还会“废除支撑少数派的支柱,这些支柱一直让我们的国家陷入不发达状态”——阿连德在声明中提到了由少数智利家族控制的产业“垄断”。“人民团结”联盟的大多数成员认为,通过改变智利的经济基础,他们将能够在智利原有法律框架的范围内实现制度和意识形态的改变,这一方面使智利的社会主义道路有别于其他社会主义国家。

1970年11月阿连德就职后,政府利用最初的几个月实施了基于结构主义经济学(structuralist economics)和凯恩斯主义“政府注资”(pump priming)的政策,通过提高购买力和就业率来实现经济增长,从而将智利经济从阿连德政府接手的衰退中摆脱出来。土地改革方案和政府对农村工人的援助的开始,增加了贫困农业部门的个人购买力,而在阿连德执政的第一年,智利工厂工人的实际工资平均上涨了30%。最初,这些重新分配收入的举措成功地使越来越多的人有钱消费,刺激了经济,增加了需求,提高了产量,扩大了支持“人民团结”联盟的民众基础。在政府执政的第一年,国内生产总值增长了7.7%,生产增长了13.7%,消费水平上升了11.6%。然而,这些经济政策很快就会以通货膨胀和大规模消费短缺的形式回来困扰“人民团结”政府。

在生产方面,政府不失时机地扩大现有的国有部门,并将其推向一个新的水平。到1971年底,政府已将所有主要矿业公司和68家其他私营公司从私营部门转移到公共部门。政府国有化计划的快速步伐,加上缺乏一个清晰、一致的结构和界限,加剧了智利中小企业主的担忧和不安全感。此外,社会变革的承诺有助于引发一场来自下层的革命,在这场革命中,工人们有时会违背他们的总统同志(compañero presidente)的明确意愿,夺取工厂的控制权。在阿连德执政的第一年里被没收的公司中,只有不到四分之一的公司在政府的名单上被并入公共部门。

智利铜矿和电信公司(例如,ITT)的外国投资者反对在没有足够的货币补偿的情况下实行国有化,从而使情况进一步复杂化。1971年7月,被疏远的基督教民主党人指责政府滥用立法漏洞收购理想的产业,提出一项修正案,要求国会批准所有征收行为。他们声称,政府援引了大萧条时期制定的一项法律,以防止裁员和工厂关闭,一旦与左派结盟的工人开始罢工并中断了生产,作为工厂国有化的手段。他们提出了一项修正案,要求国会通过一项法律,批准每一项新的工厂收购,从而遏制国有化的步伐,如果总统没有质疑其合法性,这一立法举措将会大大削弱阿连德的行政权力。

此外,国有化部门的快速增长迅速造就了一个笨拙的怪物。受国家控制的行业数量和每个行业的雇员数量的增加,给政府带来了管理一个日益难以监控的经济部门的艰巨任务。根据1932年通过的一项法令,政府派出了“干预者”(interventors)来取代以前的管理层,并管理这些新国有化的行业的活动。然而,这些代表经常制造新的问题。尽管许多人有能力并致力于自己的工作,但有些人完全不胜任这些职位,有些人则贪污腐败。有效管理新的“社会财产领域”的问题因决定在各政党中平等分配任命而加剧,而不论其各自人才库的能力如何。甚至连“人民团结”内部的政党也批评阿连德对“干预者”的选择。例如,一些共产党党员认为,一些“干预者”只是取代了之前的管理者,住着类似的房子,开着类似的车。从共产党人的角度来看,这些代表不仅没有提供充分的手段将生产置于人民的控制之下,而且他们还帮助掩盖了持续现状的社会现实。工厂内的日常运作因“干预者”将自己视为党的代表而引发的政治冲突而进一步受损。有时,一些企业的工人拒绝听取其他政党经理的意见;这反过来导致令人沮丧的政党会议和谈判进程。

随着蜜月期的喜悦开始消退,阿连德方法的长期不稳定性变得明显。出于政治动机的改革,如“人民团结”倡导的收入再分配,强调长期结构转型,而非短期经济管理。消费开始超过生产,通货膨胀开始飙升,政府赤字支出继续增长,所有这些都因外汇储备减少和外国信贷的拒绝而加剧。到1971年7月,通胀率已攀升45.9%,在阿连德任总统期间,通胀率将继续上升到前所未有的水平。从生产的角度来看,通过大规模雇佣实现工业扩张的“人民团结”计划,最初帮助工厂提高了产量,并获得了充分的生产能力,但是一旦达到了一定的生产能力,员工的数量就开始超过可用的工作量,生产率开始下降。巴伦苏埃拉(Valenzuela)回顾性地观察到,“阿连德时期的经济危机显然成了政府无法解决的主要问题”,这简明地描述了智利经济衰退的程度。

然而,当时政府认为经济形势远非“不可解决”。1971年7月13日,比尔收到费尔南多·弗洛雷斯(Fernando Flores)的一封信,信中说他熟悉比尔的工作,并且“现在能够在全国范围内实施关于管理和组织的科学观点——在这个范围内,控制论思维成为一种必要”。他向比尔请教如何将控制论原理应用于国有部门的管理。比尔的反应很热情:

我必须问你我是否能扮演一些角色,尽管我不知道该建议什么。相信我,为了这个机会,我愿意放弃我现在的任何雇佣合同。那是因为我相信你们的国家真的能做到。

一个月后,弗洛雷斯飞往英国,去见他在为SIGMA工作的那些年里学习的那个人。两人在伦敦的比尔俱乐部雅典馆相遇。弗洛雷斯不会说太多英语,比尔不会说任何西班牙语,但是这两个人设法用法语、英语和拉丁语进行交流。弗洛雷斯告诉比尔,他已经组建了一个小型政府团队,并请控制论专家前往智利,指导他们将控制论原理应用于国有化的努力中。1971年11月,比尔到达圣地亚哥。

构建Cybersyn

在阿连德庆祝他当选一周年的那天,比尔抵达智利。在国家体育场拥挤的观众面前,总统告诉人群,现在,“人们比以往任何时候都更需要了解智利的生活是什么,以及真正属于我们的道路,是多元化、民主和自由的道路,这是打开社会主义大门的道路。”这是一次充满庆祝、承诺和民族自豪感的演讲,让整个国家都为之振奋。此后不久,财政部长宣布,智利的年借款额已超过1亿美元,远远超过今年预计的6700万美元的流入额。

在为期十天的访问中,比尔会见了智利政府中各种有影响力的人士,包括经济部长佩德罗·维斯科维奇(Pedro Vuskovic)和阿连德本人。弗洛雷斯组建了一个精心挑选的智利团队,开始与比尔合作,其中包括来自不同学科的代表。这为赛博协同控制工程(Cybersyn Project)所需的跨学科合作定下了基调。这些早期团队成员大多是弗洛雷斯的朋友。弗洛雷斯指出,“这在一开始是非常不正式的,就像大多数事情一样。你在朋友中寻求支持。”鉴于他作为当时最大的政府机构之一CORFO的总技术经理,弗洛雷斯控制了大量的资源。通过CORFO的运作,弗洛雷斯能够筹集到支付比尔每天500美元所需的资金,并获得项目所需的其他物质和人力资源。此外,CORFO的联系让弗洛雷斯有能力招募那些在他的友谊网络中找不到的专业知识的人。弗洛雷斯称赞他的领导能力,夸口说,“我不需要说服别人。考虑到我管理着经济各个方面的大量资源,我有很大的权力这么做。与赛博协同控制工程(Cybersyn Project)相比,我们(CORFO)是如此巨大,与我们的身份和利害相比,这是一笔很小的钱。”前Cybersyn团队成员也强调了弗洛雷斯的个性在项目启动过程中的重要性,称他是一个“圆滑的经营者”和“精明的经销商”。

在比尔了解智利的经济和政治时,他团队的每个成员都阅读了他的著作《公司的大脑》(Brain of the Firm)的手稿,并把比尔的管理控制论作为他们的通用语言。这本书概述了“可生存性系统模型”(viable system model),比尔认为这个系统可以描述生物、机械、社会和政治组织中的稳定性。如果没有对这一模型的基本理解,就无法理解Cybersyn的设计,这一模型在阿连德政府的政治与这一技术系统的设计的融合中发挥了关键作用。

最初出现在《公司的大脑》(Brain of the Firm,1972)中的“可生存性系统模型”(viable system model)至今仍是比尔工作背后的指导概念之一。它被定义为“一个生存下来的系统。它是连贯的;它是完整的,但它仍然有成长、学习、进化和适应的机制和机会”。系统“变量”(输入)的值决定了系统最终的“状态”;比尔把可能的状态数称为系统的“多样性”(variety),直接引用罗斯·阿什比(Ross Ashby)的重要理论“必要的多样性定律”(Law of Requisite Variety)。一个系统能够将所有关键变量保持在系统平衡的限度内,从而达到“内稳态”(homeostasis),这是所有可行系统都希望达到的质量。根据这些原则,比尔构建了一个可行系统的五层模型,这个模型是基于人类神经系统的。尽管这个模型有生物学上的起源,但比尔坚持认为,抽象结构可以应用在许多环境中,包括公司、经济企业、身体和国家。

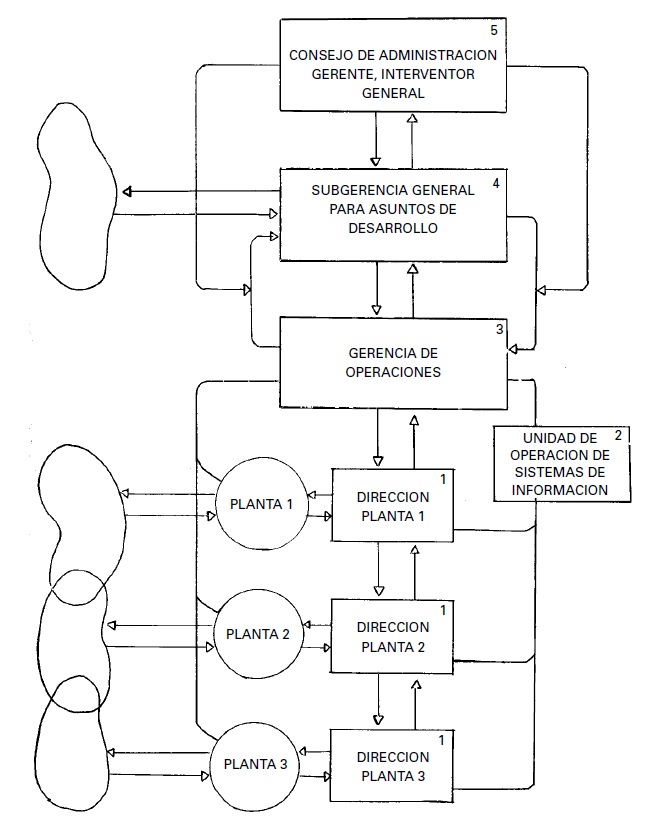

在其最基本的形式中,“可生存性系统模型”(viable system model)类似于连接系统层次结构的五个层次的简单流程图。然而,在他的著作中,当描述每一个层次的目的和功能时,比尔在来自机器、组织和有机体的隐喻中自由转换。鉴于本文的目的,“可生存性系统模型”(viable system model)在此仅解释为适用于智利工业部门,特别侧重于智利企业在社会财产领域的五层控制论映射(如图1所示)。在这个层次上理解模型也许是最容易的,尽管应该记住,Cybersyn原型最初是在CORFO的管理结构中运行的,这是一个比这里讨论的单个企业模型更高的层次结构。尽管比尔希望有一天能重组企业管理以反映这一模式,但下面几段中提出的假设性管理链并没有反映国有企业的文件化管理(documented management)实践。

该模型区分了管理日常运营的最底层三个层次(系统1、2和3)和管理的最上层两个层次(系统4和5),它们决定了企业的未来发展和总体方向。在层次结构的底部,每个企业内的单个工厂与外部环境相互作用(由图左侧的云状图形表示),并通过这些物质输入和输出流生成低层的系统1生产指数。能源需求、原材料使用、甚至员工出勤率等因素都可以构成这样的指数。每个工厂都以“基本自主”的方式运作,只限制确保整个企业稳定所需的运营限制。系统2相当于一个控制论的脊髓,把这些生产指数传送到各个工厂,并向上传送到操作主管(系统3)。通过承担企业内部工厂正常运转的责任,这三个较低的级别防止了上层管理人员被日常生产活动的细微差别所淹没。但是,如果出现严重的生产异常情况,危及企业稳定,并且在一段时间后不能由运营总监或系统3解决,则下一级管理层会收到警报并被要求提供帮助。

系统4和5只在这种情况下干预生产。与比尔层级结构中列出的其他管理级别不同,系统4要求创建一个新的管理级别,致力于发展和未来规划,为讨论和决策提供空间。这一层级在智利绝大多数国有企业中并不存在,正如比尔指出的那样,在1970年代运营的大多数公司的管理结构中也不存在。在图中,它显示为发展分支机构。系统4还提供了意志控制和自动控制之间的重要联系,或者在工业管理中,提供了集中管理或分散管理之间的重要联系。在正常情况下,它允许较低层级的人自主行动,但如果有必要,也可能引发较高管理层的干预。在试图将赛博协同控制工程(Cybersyn Project)与“人民团结”联盟倡导的政治理想结合起来时,确保个人自由与中央控制之间的平衡被证明是至关重要的,这是本文将在下面详细讨论的主题。模型的最后一层,即系统5,代表了由指定的干预者担任的“首席执行官”职位,他决定了企业的总体方向和必要的生产水平。

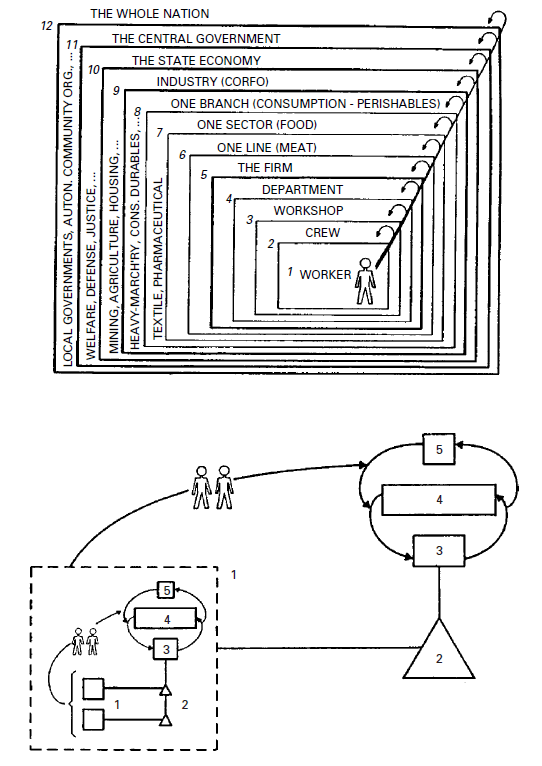

在比尔看来,这个五层系统不仅为所有可行的系统提供了特征框架;它也递归地存在于五层中的每一层中。比尔写道:“整体总是被封装在每个部分中——这是从生物学中学到的一课,我们在每个细胞中都能找到整个有机体的基因蓝图。”国家、公司、工人和细胞都表现出相同的一系列结构关系。比尔将他的组织愿景应用到智利,他写道,“递归地说,智利深深植根于世界各国之中,政府嵌入到国家中——所有这些都被认为是可行的系统。”这一特性允许团队设计一个管理系统,理论上它可以在从工厂到总统府的任何地方运行。

有了比尔的控制论模型,并确信它对智利的经济转型有用,研究小组研究了他们现有的资源。到1968年,三家美国公司——NCR、Burroughs和IBM——在智利安装的计算机不到50台,最大的是IBM 360主机。根据贸易出版物《数据信息》(Datamation),智利的计算机数量少于巴西、阿根廷、哥伦比亚和委内瑞拉。上一届基督教民主党政府曾鼓励美国投资和与美国公司做生意,但高进口关税加上已经很高的价格标签,使得计算机技术对智利工业的吸引力不如对北美同行。国家计算机信息企业(The National Enterprise for Computers and Informatics,ECOM)是一个中央政府机构,成立于20世纪60年代,旨在监督智利计算机技术的购买,并在国有大型机上提供数据处理服务。此外,它还试图通过经常拒绝大学和私人公司希望获得更多计算资源的请求,来维持其对计算机的垄断地位。政府几乎没有大型计算机,只能在一台机器上分配时间给赛博协同控制工程(Cybersyn Project)。项目负责人最初使用表现最佳的IBM 360/50,但后来当360/50上的处理延迟超过48小时时,将项目转移到使用不太频繁的Burroughs 3500主机上。

该团队同时寻找一种方法来实现工厂、国有企业、部门委员会、CORFO管理层和位于CORFO总部的中央主机之间的通信。最终,他们选定了以前用来跟踪卫星的电传网络。与今天使用的异构网络计算机系统不同,电传网络要求使用特定的终端,并且只能传输ASCII字符。然而,就像今天的互联网一样,早期的电传机网络是由创建一个高速信息交换网络的想法驱动的。后来证明,电传网络对政府来说比主机的处理能力更有价值,这再次证实了弗洛雷斯和比尔的共同信念,即“没有行动的信息是浪费”(information without action is waste)。

在确定了现有的硬件选项后,团队疯狂地为整个系统设计了一个可行的方案,并乐观地将完成日期定在1972年10月。最终的设计包括四个子项目:Cybernet、Cyberstride、Checo和Opsroom。这些项目的工作时间将从1971年至1973年,在此期间,比尔将前往智利11次,每次呆大约两周。1972年3月,当比尔第二次抵达智利时,短缺和不断上升的通胀率已经把经济控制问题变成了一个严重的政治问题。尽管弗洛雷斯的小团队在CORFO的整体结构中仍然处于边缘地位,但弗洛雷斯能够在他的政府关系网中激起足够的兴趣,从而获得他需要的资源并继续进行这个项目。就在这个时候,团队首次使用Cybersyn这个名字来描述整个系统的范围。这是“控制论”(cybernetics)和“协同作用”(synergy)的综合,项目名称坚定地表明了团队的信念,即整个系统超过了其各部分的总和。

该系统的第一个组成部分Cybernet扩展了现有的电传网络,将国有部门的每一家公司都包括在内,从而在智利3000英里长的领土上建立一个全国通信网络。Cybersyn团队成员偶尔会利用免费电传安装的承诺,哄骗工厂经理为项目提供支持。斯塔福德·比尔(Stafford Beer)的早期报告将该系统描述为实时经济控制的工具,但实际上每个公司每天只能传输一次数据。这种中央集权的设计似乎与“人民团结”联盟对个人自由的承诺背道而驰,但与阿连德的声明不谋而合:“我们现在和将来都支持中央经济,企业必须遵从政府的规划。”

Cyberstride是Cybersyn系统的第二个组成部分,它包括一套计算机程序,用于收集、处理和分发每个国有企业的数据。Cyberstride团队的成员创建了“每个企业内部活动的量化流程图,突出所有重要活动”,包括“社会不安”(social unease)参数,该参数通过给定工作日缺勤的员工与工厂工资单上雇员人数的比例计算。Cyberstride对工厂模型输出的“纯数字”进行了统计过滤,丢弃在可接受的系统参数范围内的数据,并将重要的信息引导到下一级管理层。同样重要的是,该软件使用统计方法来检测基于历史数据的生产趋势,理论上允许CORFO在问题开始前就预防问题。如果某个特定变量超出了Cyberstride指定的范围,系统就会发出警告,在比尔的控制论词汇中称为“algedonic signal”。只有受影响企业的干预者才会在最初收到algedonic警告,并在给定的时间范围内,可以自由处理他认为合适的问题。然而,如果企业未能在此时间范围内纠正违规行为,Cyberstride团队的成员会通知下一级管理层,即CORFO部门委员会。比尔认为,这种经营制度赋予了智利企业几乎完全自主的经营控制权,但在出现更严重的问题时,仍允许外部干预。他还认为,如果在向更高管理层发出警报之前,为每个企业提供正确的恢复时间,确保整个可行系统内的最大自主性,那么集中控制和分散控制之间的这种平衡可以得到优化。

Cyberstride代表了由智利工程师伊萨基诺·贝纳多夫(Isaquino Benadof)领导的团队和伦敦安达信(Arthur Andersen)的一个顾问团队的共同努力。伊萨基诺·贝纳多夫(Isaquino Benadof)是智利顶尖的计算机专家之一,也是ECOM的研发主管。由艾伦·邓斯缪尔(Alan Dunsmuir)领导的英国团队设计并编写了一套临时程序,并于1972年3月交给智利团队进行最终修改。

与此同时,智利CORFO和国家技术研究所(INTEC)的运筹学科学家和工程师参观了全国各地的工厂,会见了工人和经理,选择了大约五个关键的生产变量,创建了工厂操作的流程图模型,并将这些模型翻译成计算机代码,用穿孔卡片读入主机。他们还确定了分配给每家公司的最佳恢复时间,在允许algedonic信号渗透到系统层级之前,这个过程被称为“设计自由”(designing freedom)。项目说明显示,该小组计划在1972年8月之前使30家企业联网,到1973年5月,这一数字将增加到包括所有国有工业的26.7%(100多个工业)。

CHECO(智利经济[CHilean ECOnomy])是Cybersyn计划的第三部分,是一项雄心勃勃的计划,旨在建立智利经济的模型,并提供对未来经济行为的模拟。恰当地说,它有时被称为“Futuro”。该模拟器将作为“政府的试验实验室”(government’s experimental laboratory)——阿连德经常把智利比作“社会实验室”(social laboratory),这是一种工具性的类比。在电气工程师和运筹学科学家罗恩·安德顿(Ron Anderton)的指导下,CHECO的大部分工作发生在英国。这个模拟程序使用了麻省理工学院教授杰伊·福里斯特(Jay Forrester)开发的DYNAMO编译器,据说这是安德顿的专业领域之一。然而,由化学工程师马里奥·格兰迪(Mario Grandi)领导的智利团队密切关注着安德顿的模型,费力地检查他的计算,询问关于模型及其实施中使用的计算机工具的详细问题,并派一名年轻的智利工程师去伦敦与安德顿一起学习。CHECO团队最初使用国家统计数据来测试模拟程序的准确性。当这些结果失败时,比尔和他的同事们认为,统计输入的生成存在时间差异,这再次强调了实时数据的必要性。

四个组成部分中的最后一个是Opsroom,它创建了一个用于决策制定的新环境,一个仿照英国二战作战室的环境(图2)。它由七把椅子排列成一个向内的圆圈,两侧是一系列投影屏幕,每个屏幕显示从国有企业收集的数据。在Opsroom,所有行业都被一套统一的图标表示系统所统一,它的目的是帮助只受过最少科学训练的人最大限度地提取信息。比尔认识到,坐在椅子上的人不具备打字员的技能,而打字员通常是女性秘书从事的职业。因此,Opsroom团队设计了一系列大的“大手”(big-hand)按钮作为输入机制,以取代传统的键盘,人们可以“重击”(thump)来强调一个点。比尔认为这一设计决定可以让科技促进交流,消除“女孩和机器之间的隔阂”(the girl between themselves and the machinery)。比尔在提到对女性打字员的传统需求时做了最后的评论。然而,它也揭示了系统设计中的性别假设。此外,比尔声称,这种“大手”设计使得这个房间适合工人委员会最终使用,而不是“政府精英的圣地”。这个房间的原型是1972年在圣地亚哥建造的,使用的投影设备主要是从英国进口的。尽管它从未投入使用,但它很快就吸引了所有人的想象力,包括军方成员,并成为该项目的象征性核心。

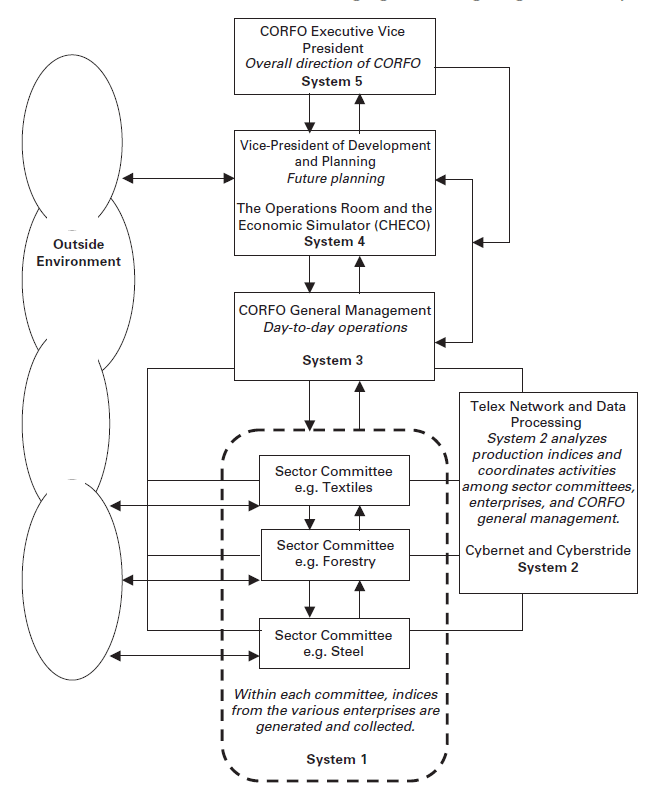

图3显示了Cybersyn的预期架构、CORFO的组织和比尔的五层可生存性系统模型的理想化关联——应该注意的是,该图概括了Cybersyn的理论设计,而不是其实际的功能和实现水平。在这种递归层次上,部门委员会每天使用电传网络收集和发送生产数据,电传网络将信息转发给位于ECOM的数据处理中心(系统2)。一组计算机技术人员使用一台大型计算机和Cyberstride专门的一套计算机程序处理这些数据,这些程序可以搜索生产性能中的趋势和不规律。如果部门委员会(系统1)不能自行解决生产异常,ECOM将向CORFO综合管理委员会(系统3)的成员发出警报。在出现特别困难或紧急的问题时,CORFO综合管理层的成员将在操作室(系统4)与CORFO的高级官员召开会议,讨论该问题,并可能重新分配资源或计划管理社会财产领域的新办法。CHECO还在系统4层级运行,并允许CORFO管理层在实施之前测试他们的想法。如果下级管理人员仍然不能解决这个问题,那么CORFO高级管理人员(系统5)就使用控制论工具箱提供的数据,就如何干预生产作出明智的决定。

最初的计划要求在单个工厂、国有企业和行业委员会层面建立类似的管理层级,尽管这些想法从未实现。比尔还开始了一系列培训计划,旨在向工人委员会介绍该系统,并培训他们使用这些新的管理工具,以增加和协调他们对工厂运营的参与。也许,这一“正在进行的工作”的宏大范围解释了前几段提出的操作模式与参与该项目的智利工程师描述的常规操作实践之间的差异。例如,伊萨基诺·贝纳多夫(Isaquino Benadof)回顾说,他的办公室每天下午都收到来自各个企业的信息,在通过计算机主机处理这些数字之后,将结果传送到CORFO的电传控制室,而没有通知各个干预者,也没有经过比尔所概述的处理程序。这种理论和实践之间的分歧将在下一节得到进一步的说明。

尽管存在这些不一致性,但每个系统组成部分的工作进展很快。现有的电传基础设施大大促进了Cybernet网络的早期运行,这是阿连德政府经常使用的第一个和唯一的Cybersyn组成部分。1972年3月21日,Cyberstride套件生成了它的第一份打印输出,当时比尔热情地给安德顿发了一份电传:“Cyberstride套件真的有效——这一切都是不可能的,但我们做到了。”由于难以找到合适的建筑空间,以及从英国公司Electrosonic接收设备的延迟,直到1972年12月底,Opsroom样机才完工,而且当时的功能非常有限。经济模拟器从未通过实验阶段。因为这个项目的工作被中断了,所以很难说完整的体系会如何推动智利的革命进程。

然而,Cybersyn证明对“人民团结”联盟是有帮助的,即使它还没有完成。在1972年10月反对派领导的罢工期间,由Cybernet提供的通讯基础设施对政府极为重要。作为对威胁政府生存的罢工的回应,弗洛雷斯建立了一个紧急行动中心,Cybersyn团队的成员和其他高级政府官员在那里监控每天发送的2000份电传,这些电传涵盖了该国北部到南部的活动。电报线路上信息的快速流动,使政府能够对罢工活动迅速做出反应,调动有限的资源,减少罢工(Gremialistas)造成的潜在损害。罢工发生时,CORFO能源执行部长古斯塔沃·席尔瓦(Gustavo Silva),称赞该网络协调了200辆忠于政府的卡车,抵消了4万名罢工卡车司机的影响。尽管10月罢工的决议对“人民团结”政府产生了负面影响,其中包括阿连德内阁中有三名高级军人,但政府还是幸存了下来。10月罢工期间电传网络的价值帮助弗洛雷斯成为技术专家,也是“人民团结”政府幸存的重要贡献者。弗洛雷斯认为,这促使阿连德任命他为经济部长。它还公开展示了Cybersyn对政府的效用,特别是电传网络。罢工结束几周后,Cybersyn参与者赫尔曼·施韦贝尔(Herman Schwember)评论道,“我们实际影响力和力量的增长超出了我们的想象”。

罢工之后,电传网络使一种新形式的经济制图成为可能,使得政府能够将来自全国各地的数据压缩成一份报告,每天由CORFO撰写,然后送到智利总统府。这些详细的图表用几天前生成的数据,以一种易于理解的格式向政府提供了关于全国生产、运输和危机点的概况。采用这种报告形式,比收集关于智利经济的统计数字所需的前6个月时间有了相当大的进展,并使“人民团结”政府能够追踪到1973年9月全国生产的起伏。

阿连德在总统任期内将继续支持Cybersyn的建设。1973年9月8日——就在结束他的梦想和生命的军事政变的前三天——他给Cybersyn团队发了一条信息,要求将指挥室转移到拉莫内达的总统府。

“革命性的”计算

弗洛雷斯在格雷米奥罢工中的成功使他成为新任命的经济部长。相对来说,反对党并不了解弗洛雷斯,他相信,他有机会通过“建立一个不同的个人形象”来增加他的支持,这个形象建立在“关于(他)科学资历的某种神话”的基础上。然而,在极端和日益严重的经济混乱情况下,他作为部长所面临的新挑战使他相信,技术在拯救智利免于政治和经济崩溃方面只能发挥有限的作用。当弗洛雷斯开始远离这个项目并在阿连德的内阁中担任新职务时,比尔评论说,他们的关系“在弗洛雷斯成为副部长时还很好”,现在“几乎完全崩溃了”。

然而,弗洛雷斯的反应并不意味着Cybersyn的设计者在创造这一新技术系统时忽视了智利更大的政治环境的复杂性。从早期开始,该项目就在科学主任(比尔)和政治主任(弗洛雷斯)的共同领导下运作。然而,比尔经常超出他的科学职责范围,并认识到将马克思主义修辞与现代化结合起来,创造一种能够获得外部支持的“强大政治工具”的效用。他经常用“人民的科学”这样的短语,来强调Cybersyn项目的反技术官僚性质。在他的公开演讲中,比尔强调智利最优秀的科学家正在创造“一个新的管理系统”,并避免提及他的英国同事的贡献。应比尔的要求,智利著名的民谣歌手安吉尔·帕拉创作了一首名为《为一台计算机和一个即将出生的婴儿祈祷》(Litany for a Computer and a Baby About to Be Born)的原创歌曲,供工厂车间使用。标题中的“婴儿”指的是智利人民通过社会主义改造而重生。这首歌的合唱部分同样传达了这个项目的政治意图。

这首歌展示了技术在带来社会变革方面的重要性,以及它在消除政治腐败方面的潜力。它的歌词发出了战斗的呼声,也发出了预言性的警告。

这个项目的政治意图已经超出了宣传或修辞的范畴,它塑造了整个系统的设计。要理解Cybersyn的设计与阿连德的政治之间的关联,就需要对总统将智利转变为社会主义国家的计划进行更深入的研究。

控制论社会主义

阿连德对马克思著作的解释强调了尊重智利现有民主进程在实现社会主义改革中的重要性,马克思暗示了这种可能性,但从未实现。与古巴和苏联以前的社会主义革命不同,智利向社会主义的过渡是民主的,包括尊重选举结果、个人自由(如思想、言论、新闻、集会和法治自由),以及公众通过选举产生的代表参与政府决策。阿连德曾承诺,“如果我们局限于维护政治自由,我们就不会是革命者。‘人民团结’联盟政府将扩大政治自由。”然而,必须指出的是,阿连德的个人或政治自由概念与个人主义并不一致,他将个人主义与资本主义的自私联系在一起,这种自私有损于智利国家的集体福祉。与苏联实行的中央计划不同,阿连德对社会主义的表述强调了对分权治理的承诺,让工人参与管理,强化了他所宣称的个人自由的信念。然而,他也承认,面对政治多元化,政府会支持“那些靠自己工作谋生的人的利益”,革命应该用“坚定的指导手”从上面开始。

在比尔的模型中,个人自治和集体组织福利之间的内在张力反映了阿连德的民主社会主义中存在的意识形态之间的斗争。两者都强调个人自由的重要性和权力下放的必要性,同时认识到“为了明确的满足其他部门的需求,一个部门的需求必须被牺牲掉”的情况。因此,国家的集体福利或系统的内部平衡优先于为确保自治、自主和自由而设计的机制。比尔认为,这种价值观的冲突只能在高层解决,阿连德决心支持这种信念,即智利政府将支持保护工人权利和利益的政策,尽管立法规定给予反对派平等的权利。

然而,阿连德对社会主义的表述与指导Cybersyn建设的控制论模式之间惊人的相似性不应让人感到完全意外。Cybersyn被有意设计为智利社会主义政治的工具化身。正如赫尔曼·施韦贝尔(Herman Schwember)写道,“任何可以想象的参与方案的可行性都强烈依赖于主流意识形态。”马克思主义不仅指导了系统的设计,而且为Cybersyn的持续运作提供了必要的支配力量。

赫尔曼·施韦贝尔(Herman Schwember)后来绘制的两张系统图清楚地显示了Cybersyn设计中的马克思主义倾向,这两张图都说明了工人参与到Cybersyn操作中的中心地位(图4)。第一幅图将国家、中央政府、工业(CORFO)和各个公司描绘成嵌套的可行系统,每个系统都递归地位于另一个系统内。工人的形象出现在这些系统的核心,加强了工人对智利国家的重要性。第二个图表显示了修改后的比尔的五层可生存性系统模型,在系统1和系统5的结构中都插入了一个工人的图形。在这里,工人在身体上和精神上都为生产过程做出了贡献,这是对马克思批判资本主义社会中异化劳动的有力回应,在资本主义社会中,工人“不能自由地发展他的精神和身体的能量,身体疲惫,精神堕落”。异化劳动的概念经常出现在Cybersyn小组的讨论中,在比尔看来,这构成了马克思最有影响力的思想之一。

在更具体的层面上,系统的原始设计为工人参与创造了新的渠道,例如邀请工人提供他们的专业知识来创建工厂模型。在每个国有工厂安装低技术含量操作室的计划,同样也在努力提高工人的参与度。这些简化的房间,用黑板代替投影屏幕,通过便利的沟通和更直观的工厂运作来帮助工人决策,并将创建一个进入高级管理的命令链的机制。电器制造商MADEMSA的一位干预者表示,绘制重要的生产指数为员工提供了动力来源,他们将这些数据作为奖金的基础,并将其作为促进集体生产而非个人产出的手段。

阿连德的马克思主义和比尔的控制论之间的关联是有意为之的,但把控制论归为马克思主义科学是错误的,就像把Cybersyn称为一种固有的马克思主义技术是错误的一样。比尔认为,控制论为揭示自然规律提供了一种科学方法,并且在其结论中保持中立。比尔写道,“科学的正确运用,确实是建立一个稳定政府的最大希望。借助控制论,我们试图通过科学地研究组织结构问题来消除偏见。”因此,控制论的优势在于,它“提供了一种足够丰富和敏锐的语言,使得客观地讨论这个问题成为可能,而不带任何偏见”。作为一种中立语言,控制论“不应发展自己的意识形态;但它应该证明一种意识形态”。这是一个重要的观点——比尔认识到,他的控制论工具箱可以创建一个计算机系统,能够增加资本主义财富或实施法西斯控制,这是后来困扰项目团队的道德困境。在比尔看来,控制论通过调节社会、政治和经济结构的能力使马克思主义更加有效。反过来,马克思主义为控制论提供了规范社会行为的目的。

管理革命

比尔和阿连德都试图改变智利的经济治理体系。阿连德认为,智利从资本主义国家转变为社会主义国家,需要进行结构改革,并有系统地废除以前的生产做法。同样,比尔的工作旨在通过重组工业部门以遵循他的五层模型,为转变智利的工厂控制系统提供工具,消除他认为不必要的官僚主义,并给予工厂工人参与工厂管理的新手段。比尔在1972年10月的一份较早的报告中写道,“目标是改变整个工业管理,并使智利工业在一年内完全有效。”

然而,比尔的目标很快超越了其最初的工厂监管目标,并扩展到智利政治体系的多个方面,包括在智利有代表性的家庭样本中安装传感器(algedonic meters),该项目将允许智利公民实时向政府或电视演播室传送他们的“幸福”与“不幸”。比尔将这项工作命名为“人民工程”(The People’s Project)和“Project Cyberfolk”,因为他相信这些仪表将使政府能够迅速响应公众的要求,而不是压制反对意见。仅仅一个月后,比尔写信给赛博协同控制工程(Cybersyn Project)主管劳·埃斯佩约(Rau´l Espejo),“整个政府过程的改革才刚刚开始。我毫不夸张地说,整个概念比网络协同作用大两个数量级。”到1972年12月,也就是十月罢工两个月后,比尔已经完全修改了项目的范围,绘制了两个层次的递归,而不是最初描述Cybersyn的单一可行系统。最初的技术项目现在被一个新的国家监管项目所取代,这个项目始于智利人民,结束于经济部;在这个示意图中,Cybersyn只提供一个输入,而不是一个系统的整体。

尽管比尔雄心勃勃的想法仍然赢得了智利队友的尊敬——他们经常称他为天才——但他经常遭到那些声称这些想法“政治上不现实”的人的抵制。这种抱怨在他的团队成员中再次出现,其中一些人更喜欢构建技术解决方案,而不是重新定义政府运作。在回应比尔后来的一份报告时,劳·埃斯佩约(Rau´l Espejo)写道,“在短期内,我认为政府内部的意识形态问题排在第二位,我们可以为有效的经济问题建立模型。通过它们,我们可以消除官僚主义。”在整个1973年,比尔对埃斯佩约的技术官僚倾向越来越失望;这段话暗示了埃斯佩约对技术问题的喜爱,而不是意识形态问题。

从1971年到1973年,比尔将项目目标从经济调控扩展到政治结构转型。然而,该项目的成功取决于工业部门的成员和智利政府接受整个系统。正如比尔自己承认的那样,采用单个组成部分可能会带来灾难性后果,并导致“旧的政府体制加上一些新工具——因为如果发明被废除,使用的工具不再是我们自己制造的工具,它们可能会成为压迫的工具。”话虽如此,来自智利内部、世界各地甚至是项目团队内部的观察员都倾向于将Cybersyn视为一组技术组件,而不是一个协同的整体——实际上是将技术与创建它背后的意识形态分离开来。根据比尔的说法,智利反对党成员写信祝贺Cybersyn的设计——当然,它没有强调工人的参与。中间派的智利新闻杂志Ercilla以不同的方式将该项目与社会主义目标分开,于1973年1月发表了一篇文章——是对乔治·奥威尔1984年所描绘的极权主义世界的一种暗示。同样险恶的评论出现在右翼杂志Que´ Pasa的标题中。

在国际上,类似的观点引发了来自英国出版物《新科学家》(New Scientist)和《人类科学》(Science for People)的批评,这两本杂志都指责该系统过于集中,虐待智利民众。类似的批评也来自美国,尤其是来自美国国家标准局的大型计算机专家赫伯·格罗施(Herb Grosch),他拒绝相信“比尔和他的团队可以在几个月内,在一个奇怪而原始的硬件和软件环境中,组装出一个新模型”。在给《新科学家》编辑的一封措辞严厉的信中,格罗施写道,“我认为整个概念很糟糕。这对人类是件好事,对智利,这只是一个噩梦”。在整个1973年,比尔收到了巴西和南非专制政府的邀请,要求建立类似的系统。考虑到这些国家在20世纪70年代早期的政治背景,人们很容易同情比尔的哀叹,“你可以看到我处于多么错误的位置”。

根据比尔的说法,这个系统的成功取决于它作为一个系统、一个由人和机器组成的网络、一场行为和工具能力的革命是否被接受。然而,实际上恰恰相反。不仅这些工具的设计方式不被接受,而且Cybersyn团队的成员本身也未能完全理解其开发背后的控制论原理,而且也无法向工业部门的成员传达系统背后的基本原理。在许多参与该项目的智利工程师看来,掌握控制论的理论,被寻求对经济混乱的秩序或开发新技术所取代。与比尔对项目的看法相反,许多工程师认为他们的工作主要是技术性的,而不是政治性的,并认为最终目标是创造一种新的经济管理工具。智利团队的一名成员负责创建纺织部门的工厂模型,他尖锐地总结了这一情况:

最终目标“管理革命”没有被接受,甚至没有被理解。我还没有看到一个经理真正被核心概念所激励,更糟糕的是,开发这项工作的团队中只有极少数人提出了相关概念。最终,只要你的工作提供了实现更有效的传统管理的工具,你的工作就会被接受。这甚至不是一场半途而废的革命,而是一场混合的革命,如果得不到充分的重视,最终可能会导致新的官僚作风。

换句话说,这些新技术并没有带来革命性的改变,而是进一步巩固了许多在阿连德担任总统之前剥夺了工人权利的管理实践。

在工厂里,技术官僚经常掩盖意识形态。尽管Cybersyn工程师收到了明确的指示,要求他们与工人委员会合作开发可量化的模型,详细说明工厂的生产能力,但通常情况下,情况正好相反,工程师会以一种居高临下而不是合作的态度对待工人,或者他会完全忽略工人,直接与管理层打交道。此外,他们经常掩盖或忽视项目的政治方面,而强调其技术优点,从而避免潜在的劳资冲突。虽然项目小组确实制定了培训方案,教育工人如何使用这些新的管理工具来提高参与水平,但这些努力在取得成果之前就被中断了。因此,大多数员工仍然不知道Cybersyn系统及其提供的管理工具。

比尔和CORFO在纸面上坚持的原则是促进社会转型和增加各级政府的工人参与,而这些Cybersyn工程师和国有部门工人之间的互动反映了智利社会和文化的等级制度,并强化了该项目的技术官僚形象。后来,项目组的一名成员在一篇论文中总结了为科学专家创造的新角色。根据作者的观点,“个人[工人]应该有有效的有机反馈渠道,向系统的所有部门反馈”,但与此同时,要学会接受专家的建议,甚至在必要时提出要求。这将有助于他们“避免混淆自己的角色”。Opsroom的设计进一步证实,Cybersyn将维持围绕生产的现有权力关系,而不是改造它们。移除键盘,在用户和机器之间“消除女孩”,同时设计了这个系统来反映和鼓励男性化的交流方式,Cybersyn团队表现出一种同谋式的理解,即国家权力仍将主要掌握在智利男性手中。这种设计选择同样表明“工人”将继续专门指那些受雇于工厂的人,而不包括那些从事文书工作的人。

正如比尔所描述的那样,Cybersyn的成功取决于创造一种新的经济管理结构,这种结构从根本上改变了工人、经理、工程师和公共部门雇员之间的关系。然而,达到稳态或稳定状态,取决于对智利经济转型核心变量数量的控制。这个前提造成了两个直接的问题。首先,要让比尔的模型成为功能现实,就必须改变现有的政治、经济和社会结构,在智利支离破碎的政治背景下,这几乎是不可能的任务。通过民主而不是暴力进行的革命,限制了潜在的变革途径,在经历了许多挫折后,比尔不禁要问,“成为一名控制论专家比成为一名枪手需要更多的勇气吗?”其次,尽管项目团队成员设计的工厂模型在行业层面具有一定的结构灵活性,但Cybersyn作为一个整体,并不具备实现智利经济从资本主义向社会主义转型所需的能力,也不具备控制标志着智利史无前例的革命道路的意外事件的能力。Cybersyn非但没有监管转型,反而成为阿连德社会主义改革计划所带来的不稳定的受害者。项目工程师发现他们在尝试不可能的事情:仅仅用理解系统所需的变量子集来模拟一个变化的经济系统。以原材料和制成品的流动来衡量,生产只是智利经济的一个方面——与通胀、消费者短缺、政治内斗、美国外交政策、黑市囤积、劳工罢工和社会动荡加剧等经济混乱相比,智利经济日益相形见绌。特别是劳动,不只是作为另一个生产因素,而是作为一个能够批评和抵制国家运作的有自我意识的个体的主体。事后看来,比尔写道,“我们使用的模型不能充分代表阿连德任期内发生的变化,因为这些是经济管理方面的变化,与法律意义上的所有权无关。”Cybersyn并没有像比尔设想的那样,通过大规模的社会重组来改变智利的经济,相反,Cybersyn仅仅努力规范日常运营,这一任务在1973年变得越来越困难。

然而,这并不意味着该系统是彻底失败的,正如该系统与阿连德的改革计划在意识形态上的一致性并不意味着它是成功的。与转型一样,监管在维持阿连德政府的运转中发挥了重要作用。随着智利的社会经济状况陷入混乱,社会和政治监管的必要性逐渐取代了之前结构转型的优先地位。尽管比尔坚持认为该系统只能在整体上正常运行,但原型中的组件极大地提高了政府应对和管理罢工活动的能力,以及利用最近生成的数据绘制复杂经济波动图的能力。到1973年5月,占该部门收入50%的国有工业的26.7%已在某种程度上并入该系统。

在1972年10月的罢工之后,CORFO成立了一个信息管理局,负责扩大与该系统相关的行业的范围,并在国家运营中增加Cybersyn数据的使用,这是一项由CORFO主席和前经济部长佩德罗·维斯科维奇(Pedro Vuskovic)支持的技术工作。该体系的这些监管贡献有助于阿连德政府的日常经济运作——如果监管不善,十月的罢工或智利的任何其他经济危机,都有可能缩短“人民团结”联盟的寿命,并进一步限制他们的政治选择。在他最后一份关于该项目的报告中,比尔总结了他对监管对于智利民主社会主义道路的重要性的观点:

我把我们的发明想象成一种革命工具。我的意思是,“生产方式”仍然是智利革命的一个必要特征,但这种“监管方式”(The Way of Regulation)是马克思或列宁没有经历过的复杂世界的额外要求。

根据比尔将控制论原理应用于智利政治局势的经验,他对革命的新解释是可以理解的。然而,似乎更合理的说法是,这种对监管的新强调并不是源于世界复杂性的变化,也不是源于马克思哲学的疏忽。相反,它反映了科学和技术是如何影响和重新定义我们对政治秩序的概念,以及安排社会变革可用的工具。Cybersyn系统的历史进一步说明,政治意识形态不仅仅是世界观,而且也有助于新技术的设计和应用,政治家、工程师和科学家随后利用这些新技术来创建和维护国家权力的新格局。

Cybersyn展示了技术的研究如何可以促进我们对拉丁美洲地区历史事件和过程的理解。考虑到建立一个技术系统需要不同的参与者组合,在这种情况下,政治家、外国专家、工程师和工厂工人,对这样一个系统的学术分析可以说明,每个小组的成员如何阐明他们所面临的挑战以及他们在他们所创造的世界中所处的位置。关于实施的分歧(例如工人的参与程度),对其控制潜力的矛盾解读,以及日常设计决策的政治性(例如是否在操作室使用键盘),并不仅仅反映技术可行性和合理性的观点。相反,它们揭示了对经济和社会变革的阶级反抗,冷战意识形态的范围,以及智利社会主义革命中权力再分配的局限性。此外,该系统揭示了智利历史上这一时期科学和技术尚未被研究的价值,并具体阐述了为经济转型而推行的“人民团结”意识形态的计划。

此外,这里呈现的历史证明了智利社会主义实验的独特性。这个项目的独特之处在于,它将控制论科学应用于经济调控和国家治理,但它对分散控制的强调,该技术反映了“人民团结”政府的显著特征。尽管我们可能会质疑这一系统在阻止智利日益加剧的政治、社会和经济动荡方面所作贡献的确切程度,但它的历史确实为了解智利的经验提供了一个新的视角。与已经成为这个时代特征的短缺、罢工和抗议的混乱景象形成对比的是,Cybersyn呈现了一段不同的历史。在这里,我们看到CORFO、INTEC、ECOM的成员和他们的英国对话者努力实现社会主义现代化、技术能力和规范秩序的不同梦想。这将是一些Cybersyn团队成员继续追求的梦想,直到军方将一种截然不同的秩序强加给智利人民的那一天,项目团队成员逃离CORFO总部,将项目文件藏在腋下,以便为将来保存。

1973年9月11日上午,智利军方发动了一次反对阿连德政府的政变。它始于瓦尔帕莱索市,随着军队向南向圣地亚哥行进,军队的力量继续增强。下午2点,阿连德已经死了,他的梦想被吞噬在总统府的火焰中化为灰烬。政变之后,军方曾多次尝试了解Cybersyn项目的理论和技术方面。当这些努力失败后,他们决定拆除操作室。

几乎所有参与这项研究的Cybersyn参与者都声称这个项目改变了他们的生活。大多数人现在在大学或技术相关行业担任要职,并继续使用从项目中获得的知识,直到今天。然而,尽管Cybersyn对这段被广泛研究的时期的智利科技史和政治史做出了贡献,但直到最近,它几乎从更广泛的智利记忆中消失了。就像皮诺切特独裁统治下的许多其他受害者一样,Cybersyn消失了。

编译自:Designing Freedom, Regulating a Nation: Socialist Cybernetics in Allende's Chile

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!