【字遊行.阿姆斯特丹】借銀燈照荷蘭影像

文|惟得

眾說紛紜可以令人一時迷惘,今次旅遊倒遇到一個例子,來到阿姆斯特丹,眼睛電影館告訴我,西洋鏡由英國數理學家威廉.喬治.霍納發明,分明記得前天在里斯本的青少年電影館,文字顯示西洋鏡的始創人是奧地利科學家西蒙.馮.斯坦普費爾,手頭上沒有百科全書可以翻查,一時又不方便上網叩問《維基百科》,難免興起「盡信書不如無書」的慨嘆,繼續走下去,對眼睛電影館的資料也有點存疑。公平起見,常設展覽「廣角鏡」倒是經過精心設計,縷述電影史前史,資料旁邊都有儀器示範,桌面的數碼熒幕又詳細解釋器材的結構,另外「捕影網」縱容觀眾追蹤電影,豆莢廂座讓觀眾看過經典片段後參加無獎競猜遊戲,綠幕容許遊人自拍後收入手翻書,寓教育於娛樂,既然踏在荷蘭土壤,不如借眼睛電影館作銀燈,一照荷蘭電影的風采。

神話返回基本,從前電影就是由一系列靜止的畫框壓縮到透明膠片卷,通過放映機快速拉動,個別畫框急促連接,投射到大銀幕上,給人活動的錯覺。眼睛電影館陳列荷蘭電影使用過的長膠片卷,從荷蘭電影廠35毫米的無聲全畫框動畫,到經過化學藥物處理的膠片卷,與及使用沖壓染料的測試動畫。說到電影膠片的寬度,通常以米厘為單位,電影工業伊始,35米厘向來是標準,業餘電影人倒會用較窄的寬度——8米厘,9.5米厘,17.5米厘以致28米厘,寬度較大的膠片,比如70米厘和IMAX,倒可以帶來終極的衝擊力和壯觀。16米厘價格實惠,性能可靠,是預算有限的專業人士的寵兒,1899年荷蘭採用沒有齒孔的68米厘膠片,上世紀中葉,採用8米厘、超8、16米厘和超16。

一致公認早期電影都是黑白片,眼睛電影館闢謠,電影初開,彩色膠片已經普遍,梅里愛就用手工著色。經濟實惠的還是模版噴畫、著色和調色,將膠片浸浴,渲染單一色彩。其實電影史開頭數十年,開路先鋒已經嚐試捕捉現實色彩,開發各種技術,特藝彩色就很成功,過了大半世紀,才發明紅綠藍三色膠片,荷蘭電影通常用藍調漸變、模版色和柯達彩色。直至1958年,才用矮克發拍攝第一部彩色片《珍妮》。1920年代末期第一部有聲電影放映,聲帶收錄在映象的同一條膠片,經過多年實驗,聲帶與映象終於可以並列,從那時起,發展出多種系統,把聲音收錄到膠卷、光學音響系統、磁帶和數碼系統。荷蘭電影的音響系統,早期有橫向光學配樂,九十年代在映象和光學音響系統之間,加入藍綠光學系統與光學時間代碼,達到數碼與聲音同步的效果。

久而久之,銀幕上投射的映象愈見開闊,長寬比最終決定映象的比例,默片時代,映象的長寬比大致上不高於4:3,五十年代與六十年代,招徠觀眾的手法是提供壯觀場面,數之不盡的放映系統就有闊銀幕和變形鏡頭式寬銀幕,今時今日的數碼電影只採用闊銀幕的格式,荷蘭電影大致從俗。眼睛電影館提供的驚人數字其實在物料方面,默片時代,相等於四份三的製作影片都已散佚,罪魁禍首是硝酸纖維素,壽命短而又高度惹火,五十年代終於被醋酸纖維取替,然而這種物料依然容易碎裂,九十年代再轉為聚酯纖維,似乎沒有一種物料最為妥善,眼睛電影館把影片存放在最理想的環境,還是經常要把它們轉換到新的媒體,方便後人研究。一下子滾動着大鐵餅的模擬電影放映機漸告消失,2005至2010年之間,數碼放映機雄霸電影王國,膠片被數碼電影包取代,基本上是一批加密的數碼電影檔案,因為經過壓縮,不適宜保存,眼睛電影館採用低溫氧化物把未曾壓縮的母帶儲存在磁帶上,比較硬盤可靠,卻像模擬膠片不能永久保存,看來甚至數碼電影也要經常轉嫁於新載體,才能保證不會流失在電影長河裏。

簡簡單單學過一些電影技術,坐到豆莢廂座看荷蘭電影片段,水過鴨背,倒留下一些紀錄片的倩影。《動物園》(1962)從籠外拍野獸,籠內拍遊人,獸與人儼然遭遇同一命運,等到欄柵自鏡頭移走,一股自由空氣撲面而來。《騎自行車的人》(1965)用慢鏡頭拍單車上的男女,踩着踏板的腳帶有芭蕾舞姿。《荷航觀光飛行所見》(1933)俯瞰阿姆斯特丹城,街巷劃出工整的線條,這是荷蘭第一部有聲(飛機引擎聲)電影。《沿著王子運河》(1877)影機隨船滑水過橋,剎那間彷彿航進布萊特納的畫框。上世紀拍攝皇室活動的紀錄片,影機誠惶誠恐用遠景,女皇與皇母像高台上兩個小黑點,縱使她們揮手,我們依然感覺冷峻。二十多年後影機用中景拍公主大婚,倒拉近皇室與民眾的距離。接下來駙馬用手提影機拍攝一歲的小公主學步,採用大特寫的角度,笨拙的家庭電影頓時傳遞天倫樂。

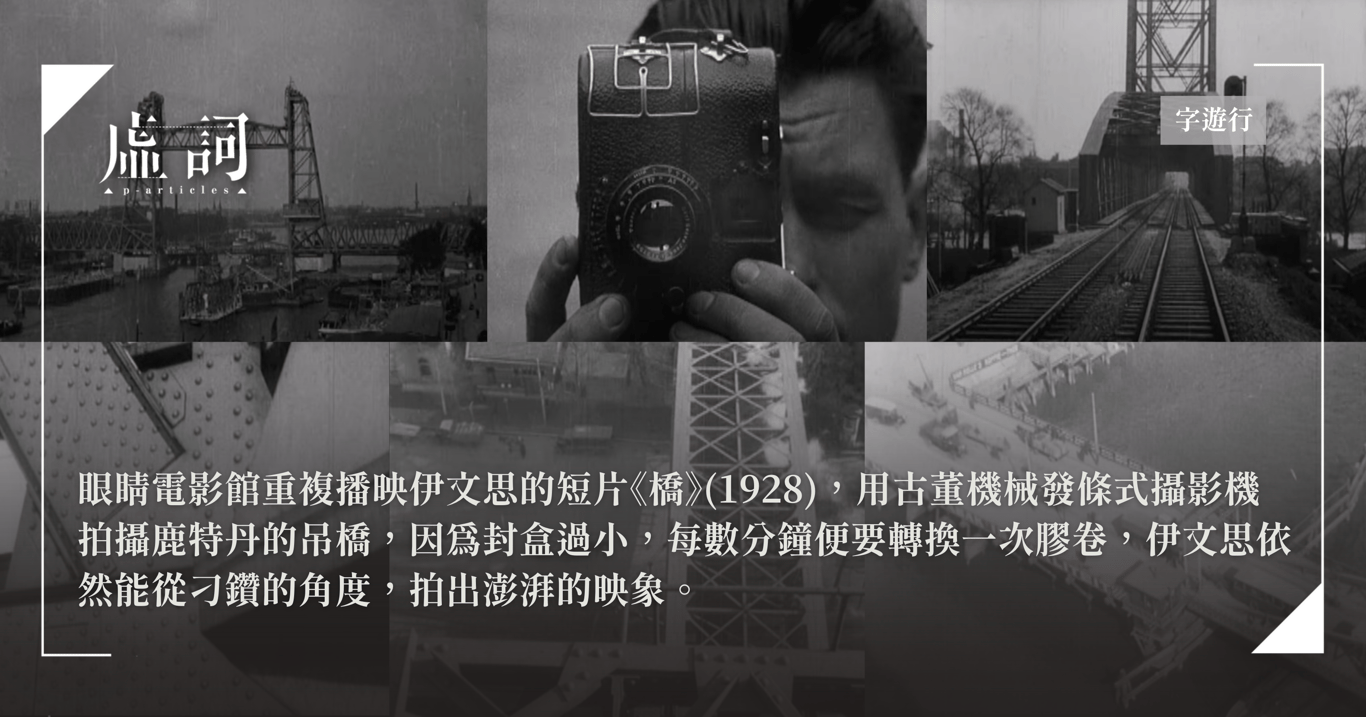

少見荷蘭電影參展電影節,其實荷蘭電影有豐盛的實驗電影傳統,由尤里斯.伊文思(Joris Ivens)與馬努斯.弗蘭肯遙領風騷,六十年代因着法蘭.蘇獲則士與電子電影,再度開花燦爛。眼睛電影館重複播映伊文思的短片《橋》(1928),用古董機械發條式攝影機拍攝鹿特丹的吊橋,因為封盒過小,每數分鐘便要轉換一次膠卷,伊文思依然能從刁鑽的角度,拍出澎湃的映象。伊文思早期的電影抒情而富實驗性,後期比較寫實,關心社會,為民眾慷慨陳詞,他最著名的電影應該是《西班牙土地》(1937),描述西班牙的中堅份子,因為自由受到佛朗哥的法西斯政權威脅,地主又霸佔農民的土地,奮起革命,伊文思的熱誠感動了海明威,為他撰寫旁白並且朗讀。伊文思與中國也頗有淵源,遠赴神州拍攝《四萬萬人民》(1939)和《風的故事》(1988),另外《愚公移山》(1972-1974)片長763分鐘,可以看到他對映象的熱忱。

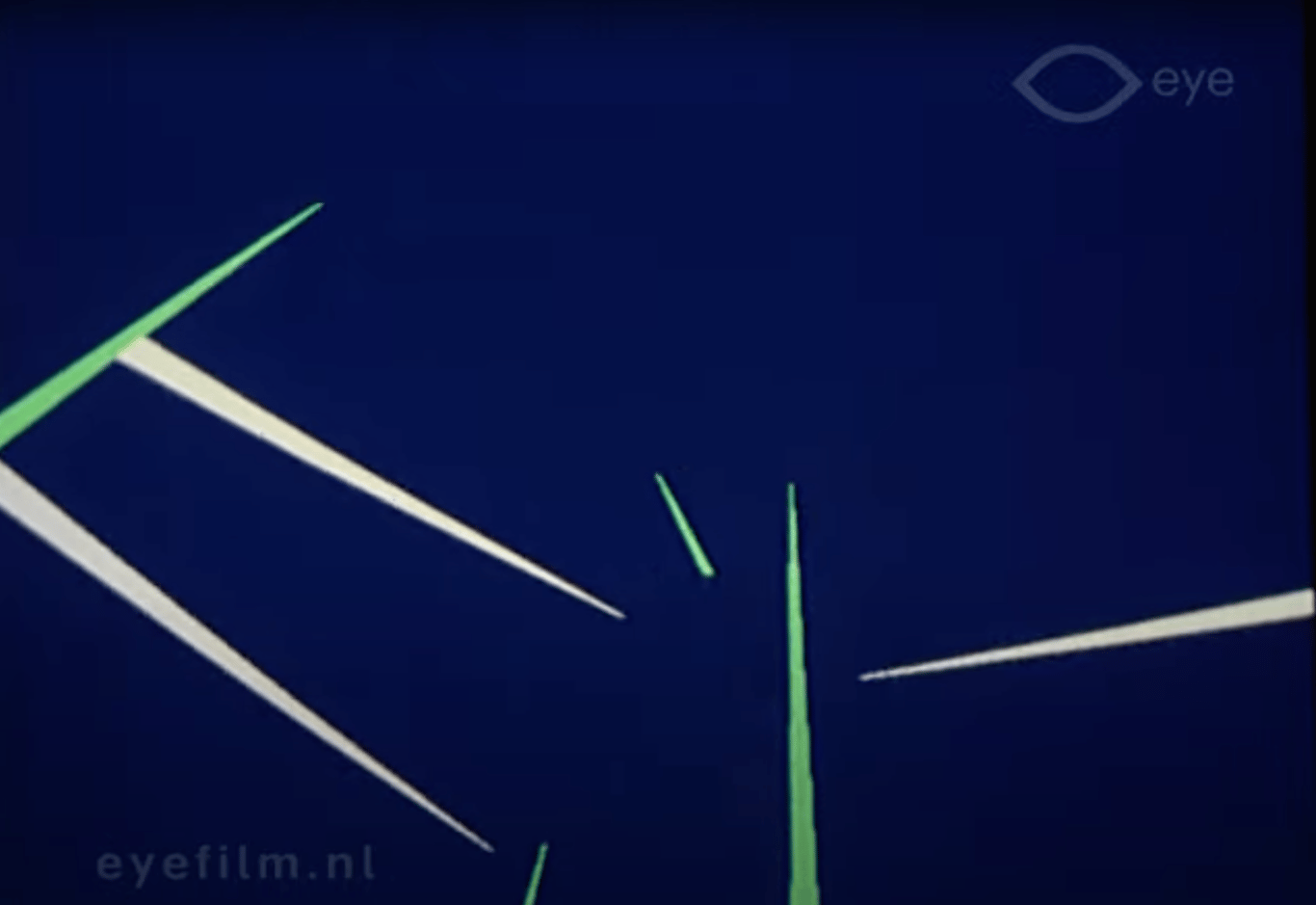

荷蘭電影的另一員猛將是巴特.維格特(Bart Vegter),八十年代開始實驗生涯,短片帶有他個人獨特的癖好與氣質。他有意探討立方體與映象方框的關係,或者幾何平面的組成,看立方體的斷面,怎樣與三條主軸平行。他亦有興趣觀照色彩與移動本身,與及它們抽象的變奏。九十年代開始,他用自己撰寫的電腦程式製作電影,軟件顯示的圖像,在位置、方向、活動、速度和色彩各方面逐漸產生變化。眼睛電影館展覽他的《空間調節》(Spatial modulation, 1994),但見一個黑色的平面本來有很多小白點,慢慢由平面變成立體,何時開始產生變化,卻又可以因人而異。維格特更用軟件把電視畫面的噪音雜訊加工,轉化成活靈活現的視像。他的天空可以是自我撰寫的軟件、光的頻率和惹人眩思的抽象概念的混合物,死水微瀾以致持續活動。他心目中的時間,由單一死板的圖像,進而演變為極度戲劇化的壯觀場面,過程當中,色彩在難以察覺的狀態中把線條和圓錐形體溶解,再又變成固體,抽象的映象在他滑鼠操縱下千變萬化。

荷蘭製造的《第四個男人》(The Fourth Man, 1983)令我眼前一亮,導演保羅韋浩雲(Paul Verhoeven)移師荷里活,從此沈淪於酒池肉林,或者我也不應該就這樣止步。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!