工人,艺术家,工人艺术家

艺术家李山(Alessandro Rolandi)于2001年在伯纳德控制设备工厂内成立了社会敏感性研发部(The Social Sensibility Institute),定期聘请艺术家在工厂内进行驻地创作。旨在通过艺术项目在工作环境中创建一个活跃的共享空间,以非正式的互动方式调节工人、管理层和艺术家的关系。在这场实验中,艺术家积极介入社会现实,艺术家独立创作、艺术家与工人共同创作和工人创作的艺术作品逐也渐汇聚于此。

现在,10年已经过去。当问出“社会敏感性研发部成立十年,工人们成为艺术家了吗?”这个问题时,工人们有相似的答案:“不是,我哪儿能被称作艺术家呢。”但伯纳德控制设备工厂的墙壁上,他们的艺术作品正像水生植物般生长……短暂身份转换间,种种创造,是工人们对“何为艺术”的回声。

一、法国工厂,中国工人

走进伯纳德控制设备工厂——这一特殊的艺术驻地,就像是一场逃离城市之旅:随着440路公交车从北京二环向东南方向行驶,毛细血管般熙攘的街道逐渐变得宽旷。南五环外,视线因高楼的减少而开阔,植被稀疏,行人罕见。地图上,土地被一座座方正庞大的轻工业园区占据。专事生产电动阀门执行器的伯纳德设备控制有限公司,就坐落在大兴区一所工业园内。

这座远离市区各大艺术区的工厂,却孕育了一场跨越10年的艺术实践。进入伯纳德内部,能轻易感受到这所工厂的不同:

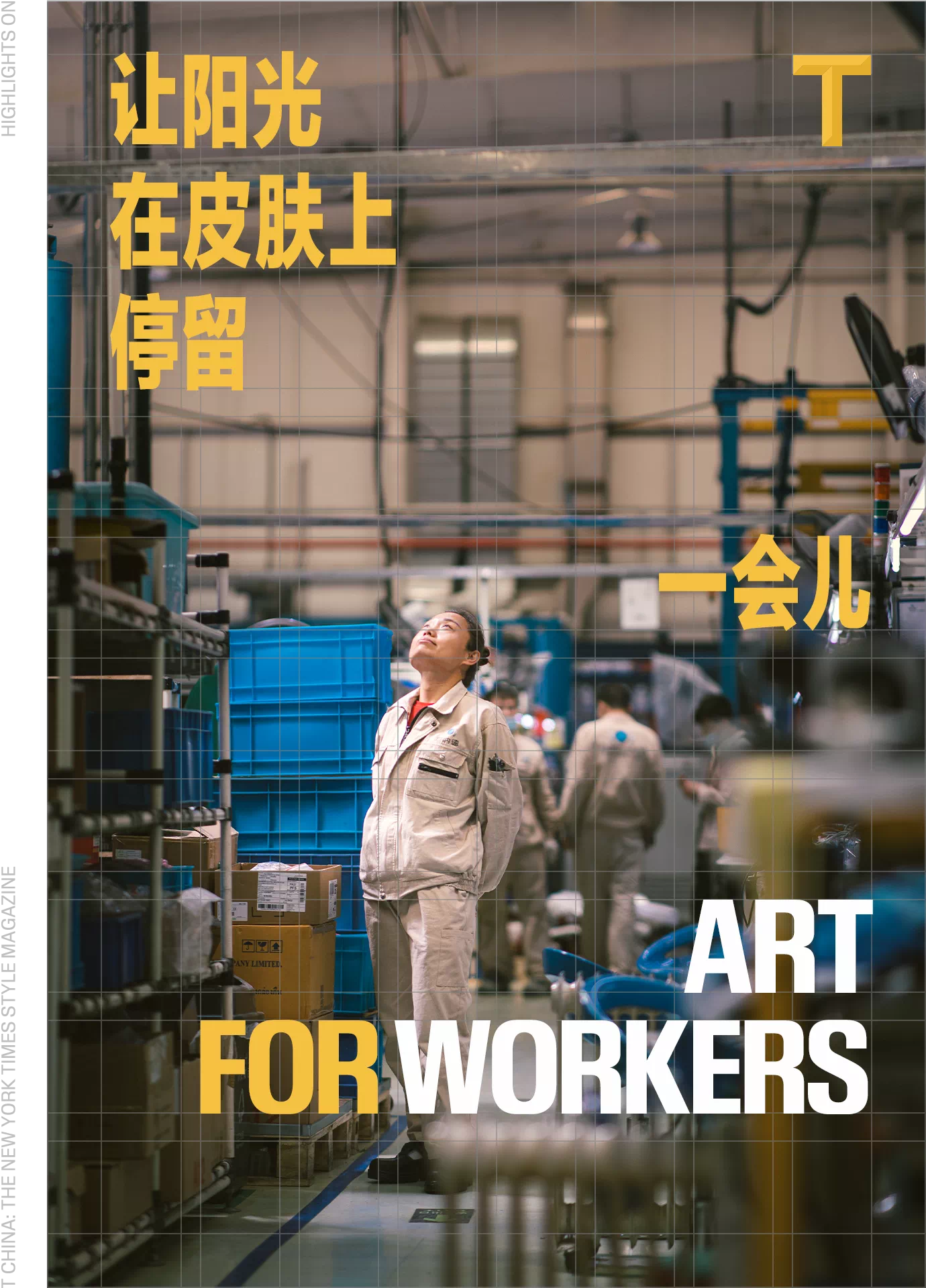

墙壁更像是艺术作品的展示墙。楼梯走廊上贴着工人“语录”:咱们整个车间都离不开手。推开进入厂房的小门,是高大宽敞的生产车间。10米高的房顶悬挂着巨幅幕布,幕布上草丛绿叶舒展,工人们抬头便可以看到流水线上方的这片绿色天空。车间高墙上是“大字报”式的涂鸦作品:想让阳光在皮肤上停留一会儿。门口的冰箱上放置着暖橘色灯箱,正方体的各面拼凑出一颗柿子从冰冻到融化的过程。聚焦到流水线上的每个工位,除了摆放着收纳不同型号零件的蓝盒子,工位上有鱼缸,也有绿植。下午2点钟,不同区域的工人用自己的小音响播放着不同的音乐。

鱼缸是驻厂艺术家天汲送给工人们的,当初的空鱼缸在不同主人的照料下已呈现出不同的生态面貌。在工作时间聆听音乐的权利则是另一位艺术家李心路为工人们争取的。卫生间,会议室,办公室的玻璃墙,户外吸烟棚和车棚……与传统工厂的板正单调不同,伯纳德的每个角落似乎都有耐人寻味的艺术踪迹。

艺术入驻工厂,最早可追溯至10年前。2001年,艺术家李山在伯纳德设备控制有限公司成立了社会敏感性研发部。作为集团内部的艺术家部门,该机构为艺术家提供平台,让艺术家在工厂内持续进行创作。随着艺术项目的开展,作为艺术观看者的工人们,逐渐变成了实践者。

武淑清就是最早参与艺术实践的工人中的一员。积极参与其中的原因,与想要逃离乏味可陈的工厂生活有关。“我们生活很受局限,工作家庭,两点一线。”武淑清说。工作的8小时内,她在不足一米的工位上重复着相同的动作:拧螺丝钉,对齐穿过穿垫片,扎带,绑线。工作时间紧张,每天经手的执行器以“百”来计算。

自2011年3月份进入工厂后,这样的工作武淑清已做了超过10年。即使戴着棉布挂胶手套,她也能准确地捏起最小的垫片。不同型号的蜗轮,蜗杆,螺丝钉有不同的重量,温度和触感,这些细微的差别是武淑清辨别它们的方式。每个产品和零件都有一串数字作为代号,武淑清熟悉它们,就像熟悉自己的名字。

流水线生产出的电动阀门执行器看起来都一模一样,但在武淑清眼中,器械的细节被放大,每个执行器都不尽相同。根据绞线的长度,扎线位置和穿线方向等细节,她能够一眼辨认出产品出自哪位工人之手。“人家是爱一行干一行,我是干一行爱一行。”武淑清说。固定重复的劳动里,她探索着其中的变化。观察工人们做工时,驻厂艺术家天汲注意到武淑清,武淑清的熟练和精细在天汲看来神奇。

“咱们整个车间都离不开手,以手为主。”2016年,与天汲聊天时,武淑清这样告诉她。用手捏起零件,用手拿改锥和钳子,武淑清的手指在工作台上快速地翻飞,划出昆虫飞行般的轨迹。天汲被武淑清工作时指尖的变幻吸引,萌生了创作的想法,艺术作品的主角,便是武淑清的这双手。

脱掉手套,在腿上铺上黑布,武淑清时而搓拍手掌,时而弹动手指,时而捏起指尖,“想象着自己正在洗脸,想象着手上有个螺丝钉和垫片,我正把它们固定在一起。”天汲拍下了武淑清这双手的移动,在约15分钟长的视频里,她在空无一物中缓慢地想象着,以另一种方式重回自己的一天。

这个艺术作品是武淑清参与的第一个艺术作品。“手很关键。手有时胜过身体,是爱的升华”,武淑清说。她给作品取名为《指尖的性爱》,指尖的触摸总是包裹着温情脉脉,“攥着他的小手,搂着他的肩膀”,她回忆起自己抚摸孩子时手指与皮肤摩擦的沙沙声。“性爱”这个词在她看来略显招摇,也意味着某种可望不可及的自由。没有接受过高等教育是武淑清的遗憾,她渴望着进步,在工厂里向往着更为大胆的生活。

工作流程依然紧张、固定:拧螺丝钉,对齐穿过垫片,扎带,绑线。手套里,武淑清有一双美丽的手,指甲上涂着她最爱的大红色指甲油。

二、当工人们遇见艺术:拥抱艺术的,远观艺术的

像看待月球般重新看待自己所在的生活,驻厂的艺术家李山和天汲帮武淑清看到另一种目光和可能。她也积极地拥抱了这种变化,开始尝试自己做艺术作品。因为长时间保持低头的工作姿势,武淑清时常感到脖子僵直,颈背疼痛,偶尔站起时,眩晕感夹杂着恶心让人天旋地转。

她需要久坐,有的工人则需要一整天都站着工作。颈椎的疼,几乎是每一位做工的人都要忍受的痛苦。“外国的教堂不都有很漂亮的屋顶吗?要是能时常抬抬头看看屋顶,脖子肯定会舒服些。”武淑清与天汲商量。她在北京边郊的农村长大,认识课本上的诗词前,早已识别了庄稼地里的各种作物和草木。土地和绿色天然地让武淑清感到安全,她想到自己拍过的一张照片:一个清晨,田垄前毛毛草长得茂密葱郁,叶片上挂着剔透摇晃的一滴滴露珠。

天汲帮助武淑清实现了想法。这张湿润,带着轻盈呼吸感的照片被放大,印在幕布上挂在生产车间的房顶。自名为《童年》的作品诞生后,工人们也拥有了美丽的屋顶,无论什么时候,只要从繁重的工作中抬头,他们就能浸润在绿色的喘息之中。

电线杆上的燕子,冰箱里的冻柿子,《童年》,《指尖的性爱》……武淑清的艺术作品多来源于真实的生活。但对进入工厂的艺术呈包容态度的武淑清,在工人们中仍属于异类。在回答“什么是艺术”这个问题时,很多工人以一个似乎永远不会出错的理念作为答案,“艺术来源于生活却高于生活”。

“高于生活”的、具有崇高性的艺术,游离在多数工人们的生活之外。工厂里的机械作业要求精细,工人们需要保持集中,不能有片刻懈怠。在伯纳德工作的工人们多数已经成家生子,紧绷的工作时间结束后,他们或是为1.5倍的加班费留在工厂加班,或骑着电动车和摩托车继续奔赴家庭。孩子的课业,洗衣做饭等无法回避的家务劳动,北京生活所需的高昂费用……“生存”与“生活”,是每日睁眼就悬在头顶的压力。“艺术”,对他们来说,是个遥远的词汇。

“遗憾的是工人们的参与度并不高。像武淑清、李占这样的人是少数。我们这里有50多位工人,参加艺术的工人不超过10个。”伯纳德工厂的生产主管赵亮说。

惠惠就是一名对艺术保持观望态度的工人。“人只有在安适了以后才能想着创造,只有真正无忧无虑的人才会享受艺术呢!”他感叹。作为装配工的惠惠位于流水线末端,他需要把从前端传来的、仍属配件的机械部分和电气部分组合到一起,形成一个完成的电动阀门执行器。他的工位在工厂最深处的角落,多数时候,他遥遥地看着艺术家们出现在工厂与工人们聊天,“从工位上叫走,一聊就是一两个小时。”在惠惠看来,这是与艺术亲近的最大好处——意味着一两个小时不用做工了。

总有不同的艺术作品出现在工厂的各个角落,惠惠每日与它们错肩,却很少停留。“关键是我们不懂”,惠惠说。有些艺术作品在惠惠看来过于抽象复杂,难以理解。2019年,刚进入伯纳德工厂工作时,他注意到门口有一个装置,“一不通电,二不发光,三不发热。弄不明白。”带着疑惑琢磨了几天,和工友熟了以后,惠惠终于忍不住问,“那是干嘛的?”

“那是艺术品。”工友神秘地回答他。

继续深问下去,谁都无法解释其中深意。比起思考艺术作品的含义,惠惠更在意的是每天两次的15分钟的休息时间。两个挤出来的15分钟是在工厂的9个小时里他唯一能放松的机会,慧慧会去厂房外的休息区抽根烟,刷一会短视频,放空思绪什么也不想,享受他一天中最惬意的时刻。有时,工厂里会有艺术家表演,其他工人们会好奇地观看,但对惠惠而言,这是多出来的另一个15分钟,他的选择依旧是去户外晒会儿太阳,抽上一支烟。

虽同处于工厂这一共同的空间,难以揣测的艺术品似乎并没有走进工人们的生活。“不懂”带来的割裂感始终也无法缝合。直到现在,惠惠也无法理解那件作品的含义。而当初让惠惠困惑的,至今未得到解答:“既然是放在工厂的艺术作品,就应该让工人能够看到,能够理解其中的含义。不然,它做出来只是为了艺术家的自我满足吗?”

三、作为机器的生命的贫乏,作为人的生命的色彩

进入伯纳德之前,惠惠在北京的一家电子厂工作。谈起那段在工厂做工的日子,已经30岁的他仍然心有余悸。那是一条严格酷劣的流水线,惠惠的工作是检查手机的液晶显示屏,拿起手机左右检查,看是否有明显的划痕,若没有,传递给下一个人,若有,挑拣出来放在一旁。每天,惠惠需要检查6、7千台手机,眼睛和手配合着快速扫动,“机器不等人,不能有一下掉以轻心。”

惠惠的经历也是多数工厂一线工人们的真实生活:在流水线上高速地重复同一动作,稍微慢下半刻就会导致一系列的事故,轻则造成产品堆积,影响下游,严重时则会伤及自身。每天工作12个小时,一个月休息一到两天,收入却只有五千块钱。流水线上的机械作业吞噬着惠惠的精力,也吞噬着他对生活其他可能的想象。

与身体的极度疲劳一起到来的,是生命的贫乏。惠惠叹气,“把人当机器使,人时间长了也像是机器。”相比之下,伯纳德的工作让惠惠有苏醒感,他感到自己终于作为一个人在劳动。在伯纳德工厂,他可以学习他想了解的其他技术,而不仅仅是被固定在岗位上的一个工具。绿植、音乐、一抬头就能看到的熟悉的庄稼地幕布,这些都让他感到轻松。惠惠提到鱼缸,在大家的照料下,艺术家送给工人们的10个一模一样的空鱼缸,已焕发出不同的生机:有的鱼缸里养的是攻击性很强的观赏河豚,有的是乌龟,有的是美丽的孔雀鱼。

“虽然我们都是工人,但是每个人都有自己独特的想法。每一个人都是不同的人。”惠惠说。

另一位工人赵涛,也是慢慢地,才把艺术当作自己的出口。2004年来北京前,赵涛在河北张家口的老家买卖过水果,在菜市场摆摊卖过菜,在工厂里打过工。来北京后,做过汽车喷漆工和个体户。2014年,赵涛来到伯纳德工厂。往后的七年,他做着同样的工作,给组装好的电子执行器喷漆,喷成统一的伯纳德蓝。

喷漆室气味刺鼻,油漆含有的甲苯和二甲苯,对皮肤,眼睛和呼吸道都有刺激。穿裹着严严实实的防护服,带好防毒面具,赵涛每天在蓝色的喷漆室里至少呆3个小时。根据执行器凹凸不平的曲线变化,赵涛弯下腰,下蹲,转圈,变化着不同的姿势。喷一遍小的执行器大概5、6分钟,大的则需要20分钟。按照客户的要求,有时只需薄薄喷一层,有时则需要反复喷四五次。需要喷漆的执行器数量不定,有时,赵涛一天要喷上百个。

介于天蓝色和深蓝色之间的伯纳德蓝,是赵涛最熟悉的颜色。日复一日,赵涛在防护服里大汗淋漓,淹没在视线里的一片蓝色之中。

但因为有社会敏感性研发部,伯纳德在赵涛眼中与其他工厂不同,“在其他的厂就是我给你钱,你给我努力干活。其他的工厂哪有艺术家呀!”最初接触到李山时,赵涛脑袋里蹦出一句话,“这工厂不错,有意思!”

有意思的艺术家带给赵涛更多的色彩。李山和天汲倾听赵涛讲述自己的人生经历,鼓励他从个人经验出发进行创造,并不给予过多的建议和干涉。喷漆工序隔壁是包装工序,赵涛注意到工人们在包装时会使用一种聚氨酯发泡保温材料,混合过的ab料经高压喷涂会形成致密的硬泡保温层,在包装时可以隔开执行器,不至于让执行器在运输中发生碰撞损坏。

拳头发小的材料经过打发,变大三四十倍,泡沫鼓起,膨胀,就像山的形状。看到包装工友打发ab料,赵涛想起刻进生命里的那座家乡的山,想起自己离开多年的家乡——张家口宣化的山区后洼村。家乡村庄的命运与多数中国农村的命运相似:采矿造成山林破坏,年轻人外出打工,老年人、孩子,和比人更多的猫狗共同留守在山村。相邻的村子已经被推平,赵涛心里恐惧:自己的村庄或许有一天也会消失,也会死去。

赵涛想用自己的方式留住村子。在创作作品时,他使用了自己每天都会看到、使用到的材料:用ab料反复打发,家乡的山脉开始绵延,巨石般的形状摞出赤裸的贫瘠;再用自喷漆喷上颜色,他选择了黑色和红色——童年时绿色的村庄早已不复存在,被过度开采的家乡在回忆里是灾难般的黑与红。

《穷山恶水》,是赵涛给这个作品取的名字。这个作品被天汲放入《干,活》系列,于2016年在北京市东城区的独立艺术空间——箭厂空间展出。

四、艺术走进工厂,能改变工人们的生活吗?

同在箭厂空间展出过自己的艺术作品的,还有李占。在伯纳德做检验员的工作时,李占会留下一些本该丢弃的、不符合固定尺寸的螺丝钉。她把这些收集的螺丝钉用在作品《我就喜欢圆的》中,螺丝钉从墙壁的右下角蜿蜒而上,钉到右上角,形成一条狭窄不平的道路。“就像我从小到大走过的路,一步一个坎儿。”

钉子在房顶汇聚,李占也走到了她人生中的此时此刻。房顶的钉子上挂着一条又一条彩色毛线,细长的彩色线条被拉直固定在地面,连接了房间。“进入社会的这么多年,我见到形形色色、各种各样的人。”世界以一种绚烂的姿态向她展开,也在多彩中让她迷茫。“如果经济允许的情况下我不想上班,我想做自己喜欢的事。可是这么多种不同的人生,我该做什么好呢?”思考的答案以影子的方式投射到墙上。在作品中,彩色的线在墙壁上投射出同样彩色的倒影——李占用11瓶不同颜色的指甲油在墙上画出11条线,模拟出毛线扇形的影子。

“那个方向就是我的孩子。”9岁孩子的母亲李占说。

艺术馆房间的地面上,除了固定毛线,李占把绕毛线的圆筒、圆形橡皮泥、切成圆片的柠檬、猕猴桃、莲藕等东西杂乱地铺在地面上。“我平时很爱干净,很整洁的一个人,布置时却特别想要那种凌乱的感觉。”李山和天汲尊重了她的想法。或许在那一刻,李占抛却了自己多重社会身份,只是听从内心的选择。就像她的作品名字,没有赋予艺术更多的意义,仅仅是她自己,“就是喜欢圆的。”

从2016年开始,李占在北京的箭厂空间,798艺术区,上海当代艺术馆相继展出了自己的作品。第一次在箭厂空间展出时,橱窗外路人们好奇地看向她的作品,有的参观者向她表达赞赏,帮助她调试灯光。与李山、天汲的激动和兴奋不同,李占并没有多少骄傲感与满足感,她形容那种感觉是知足,“没有人支持我,也没有人给我时间,给我展厅这个空间让我做我想做的事情。这是以往想都不敢想的事,我已经很知足了。”

李占的作品,她的家人们从没看过。生活需要面对的日常高压,似乎让人们失去了耐心,也失去了对新事物的宽容。白天在工厂上班,晚上回家后李占还要做家务,辅导孩子写作业。本就分身乏术的她有时抽出时间画画,想着创造些什么,便会立即被家里的老人数落,“又不挣钱,还得倒贴钱,耽误这个时间干什么!”

李占的困境或许是所有工人们面临的桎梏。2017年末,赵涛的母亲被诊断出直肠癌,因无法支付高昂的治疗费用,赵涛几乎想放弃治疗。“2018年,我没有一天开心过。怎么能不愁呢。”赵涛说着,拧着眉头。

在赵涛看来,北京的生活就像是令人窒息却也无助的雾霾天气,他不掩饰自己生活在此地的不安全感:房价高企,生活成本飙升,孩子教育,父母养老……实现阶级晋升像是一场幻梦,赵涛说,“如果可以,我真的不想在北京闯。但没办法,上有老下有下。”

艺术是让赵涛从生活中得到喘息,但也只是片刻。在劳资天平不断向资方倾斜的当下,劳动者面临着越来越激烈的竞争,越来越不稳定的职业前景,和越来越狭窄的阶级晋升通道。在这样的生存现状里,工人们对未来的愿景更加模糊,热爱艺术的工人也不被周遭理解。艺术走进工厂,真的能改变社会结构性的问题,能重塑固有观念,能改变工人们的生活吗?

李山曾在采访中回答,“社会敏感性研发部的各个项目都试图激发参与者的想象力,让他们看到一份具有多样性的未来与另一种现实的可能。即便这些念头只是暂时的,但它依然有改变参与者固有价值观的可能性。”

在《上班时间:低薪工作对我的影响及其如何逼疯美国》一书中,作者写道:如今的雇主,“要的是可以像人类一样思考、言说、感受和捡起东西的劳动力——如同机器人一般除了工作之外别无所求”,“雇主坚称工人应摒弃各种凡夫俗子的杂念——家人朋友、衣食住行与喜怒哀乐。”作为一名管理者,生产主管赵亮确信社会敏感性研发部站在这种现实的反面。关于其他工厂,赵亮总结道:工作流程“机械”,工厂里不同岗位的人“分等级”。与传统工厂内工人与管理者紧绷的关系不同,赵亮认为艺术入驻工厂,伯纳德因此更加开放,工作氛围也相对融洽。

“社会敏感性研发部成立十年,工人们成为艺术家了吗?”,“不是,我哪儿能被称作艺术家呢。”工人们给出否定的答案。但对于另一个问题,“艺术走进工厂,真的改变了工人们的生活吗?”工人们的回答则是肯定的。

除却薪资待遇,社会敏感性研发部关切着工人们的精神性利益。这一“解放工人的自由”的艺术实践,确实以它的方式寻回着工人的尊严和价值。在被限定的空间与时间中,在重复执行的严格的工作程序外,社会敏感性研发部为工人们提供了一种想象的可能,一个喘息的机会,一条通往诗性的路径。如同设备间外的一片青草地,机构存在,成长,直至浸润影响着工人们的生活。

喷漆工序上,赵涛依旧全副武装,在喷漆时他会播放一些电子音乐,动感的音乐声盖过了车间里所有小音响的声音。执行器在慢慢变蓝,他随着音乐扭动着身体,像是在跳舞。不足一米长的工位上,武淑清也依然在劳动着,面前是高高堆起的线板,时间如往常一样很紧张。但视线里除了伯纳德蓝,还有其他的色彩。工位上的小鱼缸里,武淑清养了20条小鱼,3条红绿灯,4条樱桃红,两条斑马鱼,剩下的是孔雀鱼,还有两只蜗牛。每当工作累了的时候,她会出神地望着鱼缸里的鱼,“它们多么悠游,多么自由呀。”