家庭之旅:讀Alex Nading《蚊之徑》

Alex Nading, 2014, Mosquito Trails:Ecology, Health, and the Politics of Entanglement. University of California Press.

「我們夢想一棟跟別人一樣的樓房,安定穩固的樓梯/上樓。上樓。上樓/看到全世界的風景/ /但我們的樓梯是橫擺的,低低擱在木頭平房的一角/颱風來時,搬出來/跟著父親爬上屋頂,釘補鐵皮,釘補門窗/ /屋漏偏逢連夜雨」──陳黎〈家庭之旅.樓梯〉

Fatima是週一發病的。先從肌肉痠痛與咳嗽開始──那時她的父母以為是單純的喉嚨感染。到了週三,這位女孩的肌肉痠痛開始惡化,高燒不退,全身冒起疹子。週六,Fatima開始流鼻血。同一天她被緊急送醫,住院治療到下週二才終於可以回到自己桑迪諾市(Ciudad Sandino)的小小的家。

但事情還沒完。Fatima得的是登革熱,在尼加拉瓜屬於嚴重的傳染病,必須上報衛生機關。女孩與家人回來不久,就有衛生小隊找上門來。小隊的目標很簡單,一是跟Fatima全家宣導病蚊防治以及居家環境整潔的重要性;再更重要的就是調查傳染源。工作人員很快鎖定目標:Fatima家的鄰居。Fatima家人說,這戶鄰居組成複雜,隨時有醉漢、擾人音樂家、收破爛的等等缺乏教養者出入。如果要找哪裡衛生狀況最差,顯然是這裡沒錯。

衛生小隊的人於是拜訪了Fatima的鄰居。屋主是個長髮綁馬尾的年輕人,高瘦,因為戽斗而顯得臉惡,非常有防備心。他擋著門不讓工作人員進屋,並強調自己每週都有灑滅蚊藥,絕對沒有問題。但事實看來並非如此。當工作人員終於得以進屋,所見的是一屋子的髒亂──水槽的水滿溢到地板,再流過圍牆到外頭的人行道。廁所旁是一大堆回收來的汽水瓶等著處理、變賣。水與容器,絕佳的蚊蟲滋生地。當工作人員告知屋主,他卻不以為然。他不認為自己應當為Fatima的登革熱負責。畢竟,「那外面馬路處處水窪怎麼說?一群一群像烏雲的蚊子就是從那裡來的!」

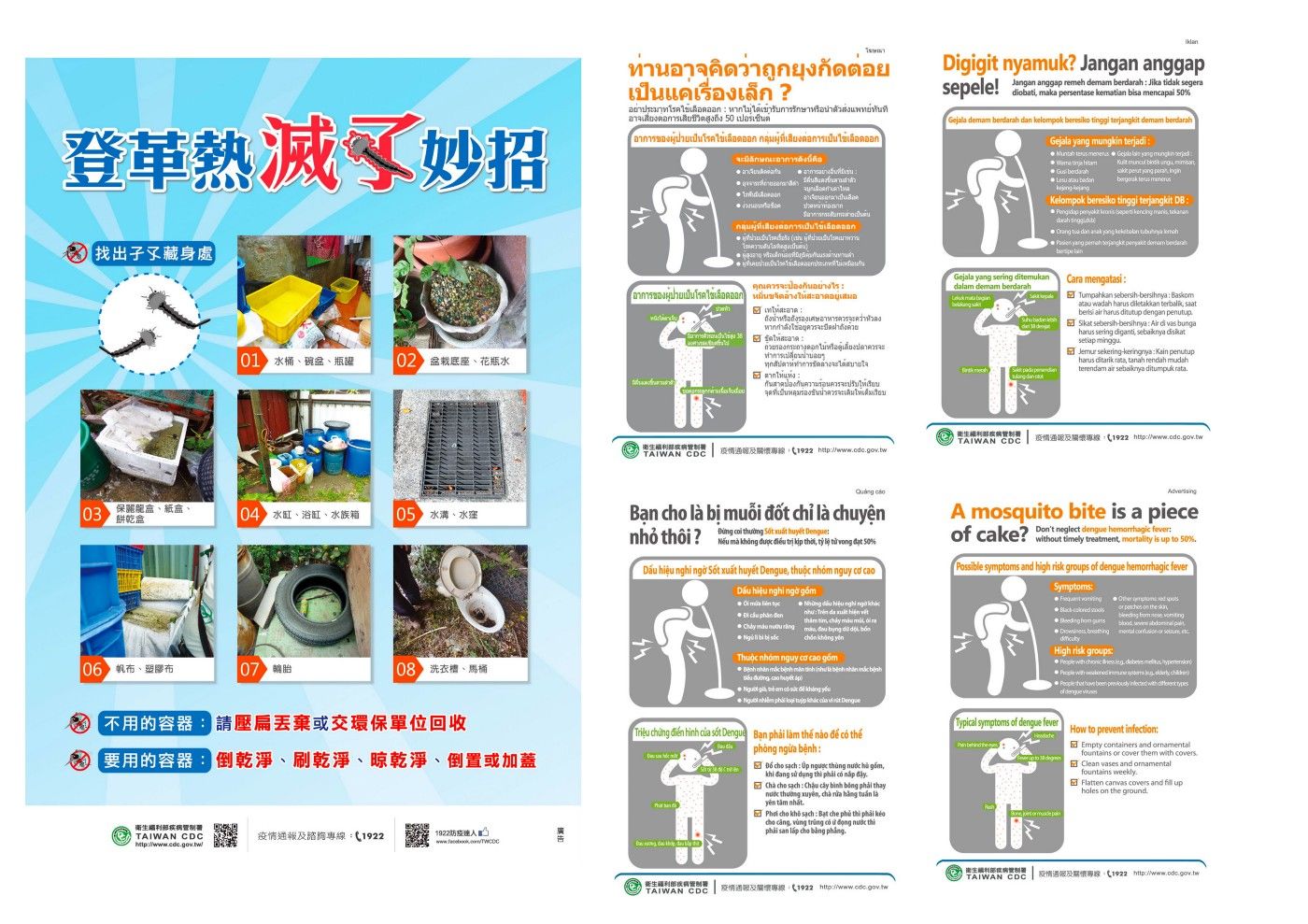

這個作為《蚊之徑》開場的故事,想必大家不會太陌生。過往幾十年來,登革熱病例在台灣時有耳聞;更不用說每到夏天就隨處可見的宣導海報、廣播、消毒作業──我甚至記得某年自己國小暑假作業的其中一項就是檢查家裡的積水容器。在台灣,登革熱不新奇,也不那麼「危險」,人類學家在尼加拉瓜到底看見了什麼?

這還是得回到Fatima的故事。衛生小隊上門,試圖找的是「誰」和「什麼」導致Fatima感染了登革熱。然而Nading說,這個問題其實還延伸出另一個大問題:Fatima「在哪裡」感染了登革熱?

在傳染病學裡,疾病、病原體與環境的交互關係向來是焦點。禽流感跟候鳥、跟鳥類棲息地與養殖場有關;SARS病毒源自人類與野生動物的接觸……這些早已成為常識,無需人類學者新搬出什麼玄妙的跨物種糾纏理論再說一遍。當Nading要我們關心「在哪裡」,他的敏銳之處在於看見登革熱的病源蚊──也就是埃及斑蚊(Ae. aegypti)──會進.到.家.裡。

如果此刻你覺得人類學家們又在裝神弄鬼,請先等等。Nading 告訴我們,昆蟲學家認為登革熱在東南亞的最初宿主──白線斑蚊(Ae. albopictus)──並不適應人類環境,難以在叢林外繁衍,也因此登革熱起先並未發展成嚴重的傳染病。相反地,源自非洲的埃及斑蚊這一支在與人類接觸、互動的歷史過程中適應良好,學會在各種鍋碗瓢盆中產卵,也懂得跟著人群移動,隨後甚至因為帝國時期的奴隸貿易很快足跡遍佈拉丁美洲。登革熱就這樣跟著埃及斑蚊進到家裡。

不僅如此,「進到家裡」還意味著各種界線與關係的混淆。埃及斑蚊把登革熱帶進家裡,等同把「公共」衛生考量帶進「私人」空間,防疫責任究竟該由誰承擔?Nading再接著說,這還同時是個歷史問題。

1980年代前,尼加拉瓜是社會主義國家,強調集體關係與社會福利制度。但在美國勢力暗中扶植下,1980年代後,親美政府上台,隨即推行一系列自由市場改革。這套改革的核心是,政府不再無條件提供衛生補助與福利,防疫目標改為幫助人民培養健康的衛生習慣,讓人民自主意識到衛生的重要。這樣的立意或許良善,但非常不切實際,對處於貧窮的居民尤其如此。例如,當地住戶要有比較衛生的沖水馬桶,除了添購設備,還必須自費安裝管線接通政府新翻修的地下污水處理系統。如果負擔不起,例如Nading寄宿家庭的鄰居,就只能將就舊管線,繼續(違法)把廢水排往屋外,眼看著黃濁的水慢慢流到人行道……。

除此之外,「進到家裡」也涉及性別想像。一位傳染病專家在給衛生小隊上課時就半開玩笑地講,「埃及斑蚊是單親媽媽」。專家說的是埃及斑蚊的習性:雄蚊只負責提供精子,隨後即消失,留下雌蚊在(人類的)家裡產卵、覓食、帶小孩。台下的小隊員聽完這段介紹後都笑了。在尼加拉瓜,衛生小隊成員多半是女性,她們確實在專家的話裡看見自己的投影。一位小隊員就認為,女生更適合衛生小隊──男生出外工作,女生就做在家的工作。

「埃及斑蚊是單親媽媽」。透過這句話,埃及斑蚊的一生與尼加拉瓜的女性生命經驗隱隱相連。1970到1980年間,尼加拉瓜的女性曾有極大的自由與平等,經濟獨立,積極參與政治,盡情發揮影響力。然而隨著政權轉移,1990年後女性慢慢感覺到自己被迫退回家裡,重新成為「家庭的守護者」。登革熱防治是進到家裡的公共衛生議題,也是女性在家裡找到的出路。

值得一提的是,《蚊之徑》書中多次引用Ogden的《沼澤之生》。《沼澤之生》用「地圖」作喻,要大家去探索人與動物、與環境彼此之間多重而複雜的糾結;三年過去,Nading改用「路徑」連結人、疾病、病媒蚊與環境的關係,成為近年許多傳染病民族誌與基礎設施民族誌的先驅,可說是在Ogden的地圖上走出一條具有前景的道路。

如果非要雞蛋裡挑骨頭,大概是可惜Nading對冷戰時期的美國政策談得太簡略。書中談及尼加瓜拉的登革熱防疫史時,一下子就跳到1980年代,但卻忽略美國在冷戰時期的各種美援政策、DDT傾銷、與人道計畫其實早有蹊蹺。在這點上,台灣先前小有累積的戰後醫療史研究倒是很適合拿來對讀,讓我們看見美援政策如何影響家庭衛生計畫,甚至形塑特定的瘧疾防治神話。近年來台灣重新提倡冷戰研究,用很俗爛很俗爛的話說,或許是時候再來一趟家庭之旅了。

Alex Nading是威斯康辛大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison)的人類學博士,目前擔任康乃爾大學(Cornell University)人類學系副教授。Nading長期專注討論多物種、傳染病與環境的關係,並以此反省全球公衛議題。《蚊之徑》是他的第一本書。

關鍵字:醫療人類學、傳染病、拉丁美洲、多物種民族誌、全球健康