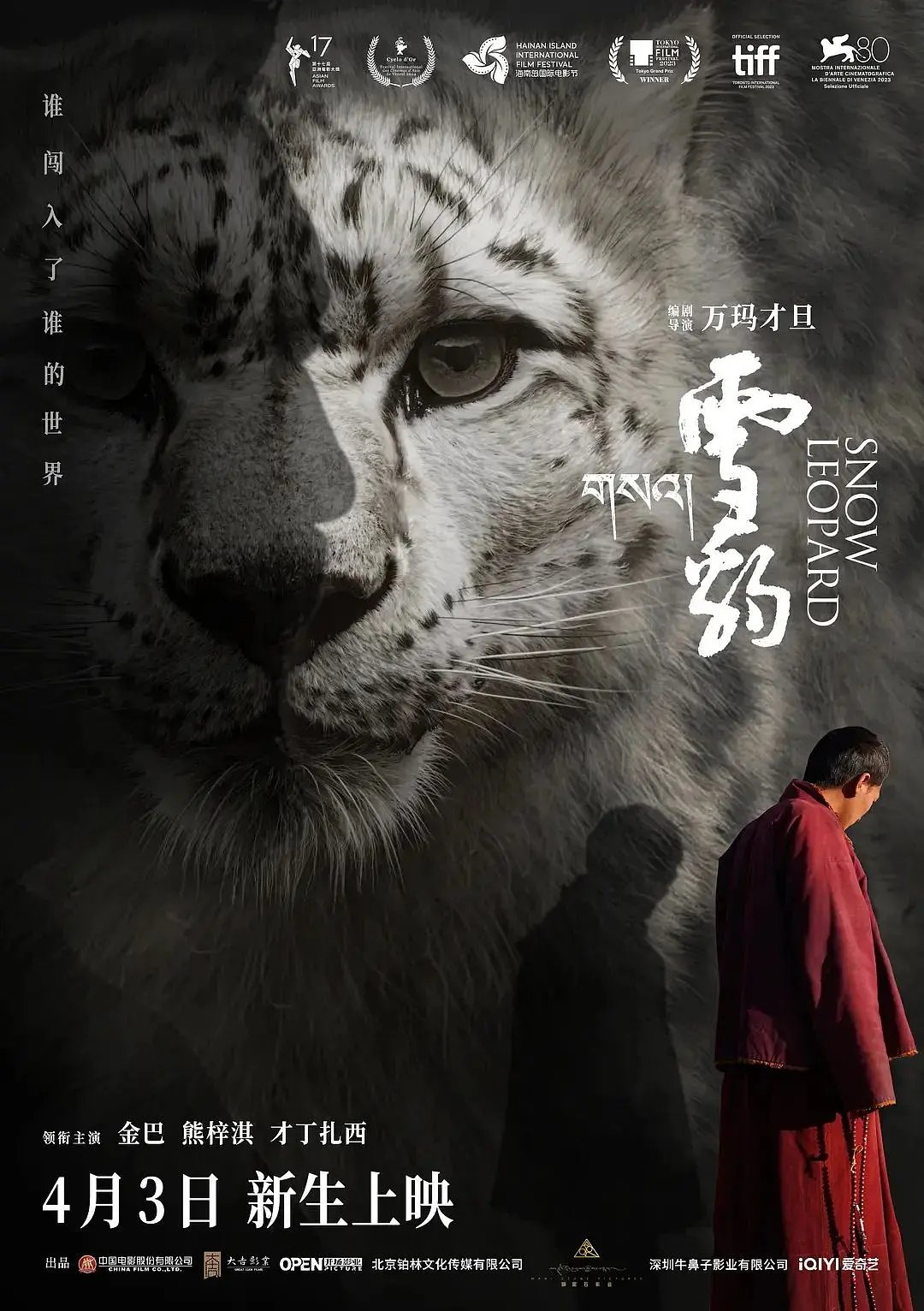

生态小农看《雪豹》,我该共情谁?

一、谁是真正关心雪豹的人?

获得东京国际电影节最佳影片的万玛才旦导演的遗作《雪豹》讲了一个非常简单的故事:在雪域高原上,一家牧民的羊圈被雪豹袭击,死了九只羊。围绕这一事故,四个不同的群体之间发生了争执与纠缠。

牧民是事故中蒙受损失的人,大儿子金巴把“凶手”雪豹围困在羊圈里,严加把守,执意要等政府赔偿才肯放手。

牧民家的小儿子、年轻的“雪豹喇嘛”对雪豹抱有无限的悲悯与同情,并与这只“涉事”雪豹有过两次过命之交,产生了很深的羁绊。笃信藏传佛教的他希望哥哥无条件释放雪豹。

闻讯赶来的当地记者似乎并不关心雪豹会否获得释放,牧民能否得到赔偿,只想多拍一些有料的素材,甚至在牧民一筹莫展的时候,他们依然热热闹闹地为同事庆祝生日,上演“人类的悲喜并不相通”。

来现场处理问题的基层官员和民警,只是催促牧民赶快把雪豹放走,赔偿的事却模棱两可地一带而过。他们最担心的是,如果这只国家一级保护动物有任何闪失,谁也负不起责任。

基层官员要求先放雪豹,牧民要求先赔偿,事情就这样陷入僵局。各色人中,只有两人做出了试图打破僵局的举动。一个是“雪豹喇嘛”,他提出把自己用于拍摄雪豹的相机卖掉,以赔偿哥哥的损失,然而提议被哥哥拒绝。另一个是家里的老父亲,他拿出自己积攒多年的去拉萨朝圣的路费,试图解决争端。

二、只拍出冰山一角的电影

人要养羊换钱,雪豹要吃羊续命,双方都在各自的世界中做着正确的事,这却让他们成为了仇敌。影片《雪豹》并没有深入分析雪豹袭击牧民牲畜的原因,而更多聚焦于事件本身的冲突。

雪豹无法获得释放,看上去是因为哥哥金巴太固执:只要他不执着赔偿的事,放走雪豹,所有人都可以相安无事,皆大欢喜。然而我们不能把责任简单地推脱到受害者身上,这位牧民并非绝对的“一根筋”,他坦言如果雪豹只是咬死了一两只羊,自己不会计较,权当对雪域精灵的供养。但他被咬死了九只羊,对于生存条件本就艰难的牧民来说,这无疑是一笔巨大的损失。他还认为,问题的根本是自己的猎枪被没收了,使雪豹的行为不受任何约束,所以它们才会越来越肆意妄为。

然而雪豹频繁袭击牧民的牲畜,真的只是因为牧民没有枪去震慑它们吗?野生动物毁坏农田、袭击家畜,最主要的原因可能是它们的生存环境被压缩或生存受到威胁。不管是人类的过度开发导致野生动物栖息地逐渐碎片化,还是全球变暖导致的林线上移,都是不可忽视的因素。

三、到底是谁闯入谁的生活?

影片中的情节,让我想起2021年轰动全国的云南大象北迁事件。一群亚洲象从它们的原始栖息地西双版纳自然保护区,一路北上,到达500公里以外的昆明,最后在相关部门的干预下才回到栖息地。

大象短距离迁徙并不罕见,但是这群亚洲象此次北上的路程,早已超过了迁徙的范畴,并且其过程没有遵循固定的路线,因此科学家认为,这并不是迁徙,而可能是在寻找新的家园。

事实上,在政府和民间的保护努力下,中国的野生大象数量从上世纪90年代的193头增加到今天的300头左右。数量增加意味着它们需要更多的栖息地。但是,城市化和人类干扰活动的增加,导致大象栖息地进一步破碎、流失和减少。

然而,恢复或扩大野生动物栖息地是一个艰巨而漫长的工程。在环境问题日益严峻、电影中的“人兽冲突”频频发生的现实情况下,我们应该如何与野生动物和谐共处,是一个值得思考的问题。

四、作为小农,我共情谁

如果让几年前在城市打工的我看这部影片,或许最打动我的会是充满悲悯之心的年轻喇嘛。如今作为农民的我,不自觉开始共情牧民。在过去一年的生态农业实践中,我深刻体会到了在不破坏生态环境的前提下做农业,需要做出多少让步与牺牲。

从食通社第一期生态农业实习计划“毕业”后,我来到威海,独自经营着一个小小的生态果园。果园坐落在一个半山腰上,北边一条马路之隔,就是山上的自然风景区,南边是一片杂树林,东西两侧各有一道浅浅的山沟,山沟那边是别人家的果园。

自从去年春天接手这座果园之后,我开始实践生态种植模式,不打农药、不用化肥,做酵素,做堆肥,果园留草,增添作物品种,提升物种多样性。一通操作下来,没有农药化肥的黑科技加持,第一年产量果然少得可怜。

因为处于山林的边缘,果园中常常出现野生动物的踪迹,喜鹊、雉鸡、野兔等等,来访者络绎不绝。

鸟儿们喜欢把刚播下的种子刨出来吃掉,或者飞到枝头,去啄最大最熟的果子。野兔口味刁钻,对一般的杂草不屑一顾,唯独偏爱豆科和十字花科植物,无论是种大豆花生还是萝卜青菜,都会在刚出苗的阶段就被吃个精光。

然而隔壁果园的大叔大妈们种的菜都好好的,只有我的菜遭殃。一打听,才明白为什么鸟儿很少祸害他们的庄稼。他们会给种子拌农药,这样既能防止土壤里的虫子吃种子,也能防止鸟儿刨种子吃。至于野兔为什么只来我这,对比一下两座果园不同的场景就清楚了。别人的果园,地面杂草被锄得干干净净,而我果园里的草都齐膝高了才会割一次,野兔去别的果园太容易暴露目标,而我的果园则到处都是它们的藏身之所。

与影片中的牧民一样,我最初也因为果园的损失而迁怒于这些的野生动物。明明做生态农业的初心就是想保护生态环境,而当果园的环境好了,吸引来小动物时,我却开始嫌弃了。

自我反省一番之后,我开始积极探索在不给野生动物造成伤害的前提下防兔和防鸟的方法。我试过给菜地围篱笆,但是一来篱笆防不住鸟儿,二来在威海动辄七八级的大风中,我的简易篱笆撑不了多久就被吹倒了。还试过用气味和声波来驱赶野兔,结果依然无济于事。最后在一位农友的建议下,我用防虫网搭起小拱棚来隔离鸟儿和兔子,现在终于能小面积种植豆子与蔬菜了。

与隔壁果园用农药就能搞定的情况相比,我真是大费周折。但这种劳心费力,在我选择走生态农业这条路之前,就做好了思想装备,所以并不觉得苦。

虽然在野生动物给农牧业带来的麻烦上,我共情影片中的牧民,可我们的处境毕竟不同。我之所以决定放弃大城市光鲜亮丽的工作(aka.互联网大厂社畜生活),从事生态农业,是因为认可生态农业的本质并不只是为了生产安全的农产品,而是为了让农业和环境有一个和谐、可持续的关系。在认识气候变化问题的紧迫性和严重性之后,主动选择让渡一部分我作为农民的“利益”给大自然。

而生活在高原牧区,在现代社会“隐形”的牧民,几乎都是被动地承担生态环境破坏的恶果。在追求GDP高速发展的过程中,我们常喊出“不惜一切代价”达成某目标的口号,却往往忽略了真正承担“发展的代价”的人群是否心甘情愿。当环境问题成了全球至关重要的发展问题时,人们才纷纷谈及野生动物保护,在这个过程中,我们能看到政府的决心,看到科研人员的努力,却极少能了解到因为野生动物而蒙受经济损失的底层农牧民的情况。

这也是我一直欣赏万玛才旦导演的原因:他不会用猎奇的视角去展现藏民的生活,而是抱持着对生命的关怀,去探讨平凡的个体与时代、社会和自然之间的复杂关系。

《雪豹》仿佛是一面折射出许多社会问题的棱镜,用来探讨人与天地自然如何共处的哲学命题。此刻正在威海山中务农的我,格外感谢万玛才旦导演,让我在千里之外的小镇电影院,真正看到了牧民的处境。走出电影院,我也要继续用生态农业的实践来探索人和自然的和谐关系。

图片除特殊注明外,均由作者提供

编辑:梅颖

食通社是一个可持续食物与农业的知识、信息和写作社区,由一群长期从事农业和食物实践及研究的伙伴们共同发起和管理。我们相信,让消费者了解食物的来源,为生态农业从业者创造一个公平公正的市场和社会环境,我们的食物体系才能做到健康、美味、可持续。

微博/豆瓣/知乎:食通社

微信公众号:foodthinkchina微信小号:foodthinkcn

官方网站:www.foodthink.cn

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐