老班长、梦乡、瓦舍和镀金时代

我在之前的文章里写到过我对过去十年旅行文学裹挟着消费主义以及避世心态的观察和想法,但是这并不是事情的全貌,因为过去的十年对于我个人是极为特殊的一段时期,它是我最青春,最充满热情,最满怀期待,也是最失落,最混乱,最放浪不羁的时期,将其置入大时代背景之中,我只觉如镀金时代一般,在置身事后如回味梦境去看待一些幻影,我并不知道如果没有过去那三年戛然而止的急刹车,生活本身会往何处去,但是也许所有丰富多彩的图景都会休止于翻天覆地的变化吧,就好像20世纪初的种种事件终止了纸醉金迷的镀金时代一样。

2012年,我行将毕业的前夕,开始了第一次真正意义上的旅行,但这其实是有些被迫的因素,因为实习期间,我在外租房,在当时的情景下,我是希望留在海口,这个初见不会太喜欢,但久而久之又会留恋的小城,只是事与愿违,我难以找到工作,这使得马上要毕业的我恐怕不能整日游荡耗在这里,在和房东商量之后,她同意6月份小半个月用押金抵房租,但我因为有科目要补考,最后的几天无法继续居住,就和同校的朋友一起去了他在东方那边农场里的家,几日后又一同前往三亚旅行散心。如果说22岁的年纪最无法回避的难堪是什么,那大概就是贫穷,身怀着200元钱的我的第一次旅行并没有什么选择的余地。于是我第一次尝试去住青年旅舍。

那家店叫做老班长,那是我对国际青年旅舍最初的印象,淡季的三亚游客并不多,物价也并不高昂,40元一晚的床位还买二送一,每天早上还有自助早餐和免费咖啡,整整一层的公共空间提供了我那两天不少的休闲时刻。

青年旅舍带给我的绝非只是便宜的住宿,而是向我,一个除了往返于家和学校,只在中转途中闲逛的未经世事的青年展示了某种可能性,让我明白旅行需要钱,但又不仅仅需要钱。

第一次的“旅行”并不完美,但这只是开始,此后的一年里,我辗转在中国的版图上,居无定所,从海南到陕西再到浙江,最后又一路南下到达广东。我们这代人的特殊性在于在地图上四处飘荡似乎是一件理所当然的事情,父辈眼中如同探险的背井离乡和我们看到的一直在路上达成了互相不理解,他们耳濡目染的恐怖离奇的外面的世界在我们身上似乎充满了诱惑。

在离开浙江,离开我在浙江并不长的时光里认识的朋友之后,我又去了厦门,又从厦门横穿广东,再一次渡海,最后一次来到我熟悉又不熟悉的岛屿,学生时代的熟人都已各自散去,这个城市似乎和我已经没有关系,最后我又走上了回头路,到达了广州。

在来时的路上,那时候的火车,大家还会热情的聊天,我和邻座的一男两女分享着我买的余师的书,聊着那些未曾涉足的地方和陌生的人,聊着我在厦门的青旅遇到的人,遇到的问我想不想去打工旅行的人,遇到的趁着学生时代的终点游荡的人。那时候我仍未知道未来的生活是如何的,只是有好多事情想做而又窘迫在日记本上写下一个不知道什么时候会实现的计划。

广州的生活是精彩的,也是焦虑的,更是会从梦中惶恐的惊醒的,我不愿意用太多内容去描写起初贫困潦倒的生活,只是一切似乎确实在向好的方向发展,有些种下的种子也会在恰当的时候萌芽。

人离开一个地方,会失去一些人,到达一个地方,又会得到另一些人,在我新认识的朋友里,有一位会时常短途旅行,这多少令人羡慕,一两天的短暂休息,去一个陌生的城市,并不热门的风景区,吹一下陌生而新鲜的风,吃一下不同的食物,可能是日复一日的生活里最好的疗愈方法。

从2014年开始,我开始了真正的,专门而为的旅行,那一年我去了长沙,去了柳州和桂林,也去了昆明和大理,我不再满足于因别的目的顺带去往某地,也不再像第一次在三亚那样,被邀请聚餐又因为囊中羞涩而拒绝弄的不愉快,我开始平常心看待旅行,和路上萍水相逢的友人,与他们相处总是不需要太过于小心翼翼,或者因为大家本来就没有抱着要成为真正意义上的朋友的心态,反而更加轻松了。就像我大学时看过的一部泰国电影《你好,陌生人》那样吧。

路上的朋友们各有各自不同的生活,只是因缘际会短暂相遇,不必希望于有所羁绊,多年之后能回想起有这样的人在自己的旅途中就已经是甜美的回忆了。不管是辞职了自己不太理想的工作来环游中国而后又学习木工、烘焙、咖啡,最后在乡野中开起了咖啡店的小呆,还是在三亚的老班长里相逢,又独自在西部游荡最后安定生活结婚生子的阿杰,或者是在曼德勒皇宫外飙车同看伊洛瓦底江上日出,而后开过客栈继续摩托车旅行又与我在成都重逢的老白,还有曾在沙溪住过的巷陌当时的老板娘,后面又开一家店再转让又去学习陶艺,并和我在广州再次相遇的荟荟,还有很多很多没办法一一写下的人,我一直在关注着,观察着别人的生活。

2015年,我和朋友开始出国旅行,站在那个时候看来,好像路越走越远了,从一开始结伴去越南,到后面独自在缅甸和老挝,我没有理由相信这样的生活会结束,或者说会暂时结束,20多岁的时候并不清楚除了随便造还能有什么可担心的东西,其实就好像那个时代一样,所有人都在疯狂赚钱,似乎有吃不完的时代红利,有不需要担心的发展前景,寅吃卯粮也并不是会让人担心的事情,因为明天会更好,至少大家认为是这样。

我和老白认识是在曼德勒,一对华人姐妹开的客栈,名字叫做梦乡宾馆,就在曼德勒市中心,一栋非常有特色的建筑,它不仅仅是一个客店,还是雕塑工作室,音乐教室和美术教室,它吸纳着从不同地方来的华人游客来到这里,大家讲着一样的汉语,在这个缅甸北部的城市里聚在一起,像一个乌托邦,不再有国家、政治上的区隔。而彼时的缅甸还未恶名昭彰,还是小众目的地爱好者心中的处女地,贫穷但也友善,匮乏但又充满生机,可能我自己也想不到随着几年后的一场政变,我才意识到有些东西其实可以是这样的脆弱,很多理所当然的事情并不是自然而然的。

因为出国旅行,我降低了春节返乡的频率,我的家,在这十年里,买了新房,雄心勃勃的谋划重修扩建旧房并商品化,也经历了妈妈终于退休,父母的身体状态都不再如同以往,同时我和家里人的关系似乎出了一些问题,从最初大学时无话不说常常联系,到开始工作后独自生活的困顿继而联系稀少,但又总会回家团聚并给每个人带上小礼物,再到最后因为很多事情会充满的不少矛盾,我逐渐变得迷惑,变得越来越像是家里的客人,但自己却不知道到底是哪里出了问题。

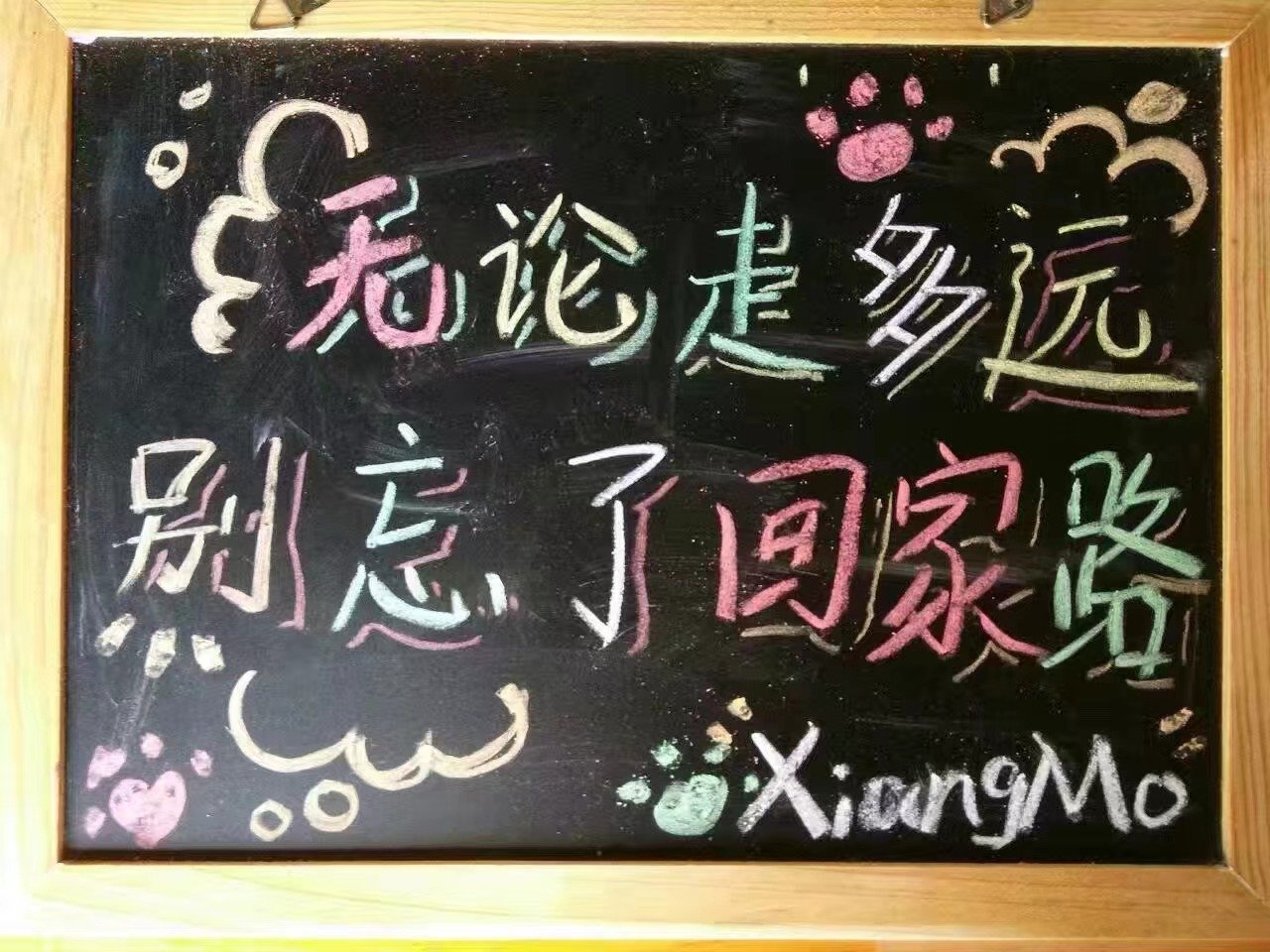

每一次重复的离开家再回到常住的城市,就像是这个国家里多数人那样,是一只候鸟,无意识在空中飘摇,我会想起多年之前在巷陌居住时,前台的牌子上写着:“无论走了多远,也别忘了回家的路。”可是我的家在哪里啊?

后来的旅途更多的像是习惯性的东西,就像别人说,旅行最大的目的是找回生活的热情,这对我也确实如此,只是这里的旅行并不是必须出远门,在后面的日子里,我也并不会凡事小长假乃至周末都要找机会外出,即使只是看一场话剧,去LIVE上和素不相识的人蹦迪,在自己生活的城市里漫步,看一个画展,品尝美食,去音乐节撒个野,其实也是旅行。

如果说自己有什么天真的地方,大概就是认为这样的生活方式可以一直持续下去,就像我每次顺路去重庆,都会住在较场口的瓦舍青旅一样,我曾自嘲那是我在重庆的老巢。我从没去想过它会和我住过的,前面提到过的那些,老班长、梦乡以及等等一样,会过去,或许会被忘记。

城市在改造,旅行方式在多样化,缅甸在动荡,泰国在涨价,口罩原因导致的边境管控,人口在负增长,经济增长在变成昨日梦境,年纪在变大,兴趣在下降,热情在消退,朋友们在留下来陪他们的人一起生活,新朋友更像是饭搭子,远方的友人不再联系。所有的事情好像就是一夜之间就破灭了。

但是我并没有说不再旅行,即使是口罩时期我还在继续踏足陌生的城市,去见未曾谋面的朋友,学习做VLOG,开始正视工作和生活的关系,开始自省20多岁的荒唐事,以及开始回忆青春。

我仍然在做一些事情,只是不再或者很少再做另一些事情,同时变得不再强求。过去的我曾是一个计划狂,连旅行都恨不得排期到十年后去哪里,但如今,正好整整10年的2022年过去了,发生了很多众所周知的事情让我不得不停下来开始想这一切的意义,精彩的展示给别人看到的生活图景下似乎一直是一地鸡毛,生活的不堪是只有自己才明白的事情。大学时看了部电影《颐和园》,今年再看却是泪流满面,除了主人公在颠沛流离中老去之外,更是为面对时代变迁,个人的无力抗拒感到神伤。

过去三年改变了太多东西,而变化还在继续,我、我们的生活还会走向哪里,是无法预料却又可以想象的。我还记得2019年跨年夜,我发了一条朋友圈,说到“2019年过去了,我很怀念它。”我的一位朋友不以为然,说2019年糟透了,赶紧过去了。那时候我仍然没有意识到即将发生的事情,但也已经开始察觉到习以为常的生活可能无法再继续下去,好像我在缅甸时随处可见的金光闪闪的金塔和佛像,光鲜之下,实为镀金。

我们这代人经历的这个时代,消费主义的诱惑和似乎不断上涨的生活水平让我们丢失了上一代人某些谨小慎微的品格,从小到大经历着从贫穷匮乏到经济繁荣的转变改变了我们的观念。确实,经济快速增长可以掩盖很多社会问题,但不代表它们就不存在了,而人总是要睁开眼睛清楚的看看事实是什么样的。

我想到菲茨杰拉德笔下的男男女女,那倒是有点像我们这代人,看着洞穴里的光影醉生梦死,又在灯熄之后质问这个世界怎么了?

(注:菲茨杰拉德实际上描写的是美国20世纪20年代爵士时代终结,美国梦的破灭,镀金时代实际上是19世纪中后叶的那个时代,是马克吐温创造的概念,想到写这篇文章的起因是前段时间的新闻说北京的青年旅舍禁止35岁的顾客入住,出现了一些想法,通篇絮语,说来见笑了。)