214 | 疫情至此,选择生命还是经济?抑或反思这一提问本身(下)

据15日国务院联防联控机制新闻发布会,近期,我国多地多点发生本土聚集性疫情,主要为奥密克戎变异株,传播快、隐匿性强,呈现出点多、面广、频发的特点,3月以来本土疫情累计报告感染者超过15000例,波及28个省份。

随着奥密克戎的四处扩散,中国国内的疫情防控及其带来的代价重新成为讨论的焦点,是继续严防死守?还是逐步打开,与国际上诸多国家一样,选择“与病毒共存”?是选择生命?还是社会发展?

在国际上,已然两年有余的疫情,关于生死的冲击、决定和思考从未间断,在从个人遭遇到国际局势的漫长战线上不断发酵。谁能生?谁会死?谁在决定谁的生死?谁的生死谁负责?这一系列问题并不前在于新冠疫情,却如本文作者、密歇根大学人类学教授韦伯·基恩所言,“疫情迫使人们做出各种选择,而这些选择的公共表达则日益绝对和两极化”,在对疫情防控政策、解封与否、医疗资源分配的讨论中,在对弱势群体和牺牲顺序的判定里,疫情所隐藏的伦理公式远比简单的生命能否与经济同约复杂。

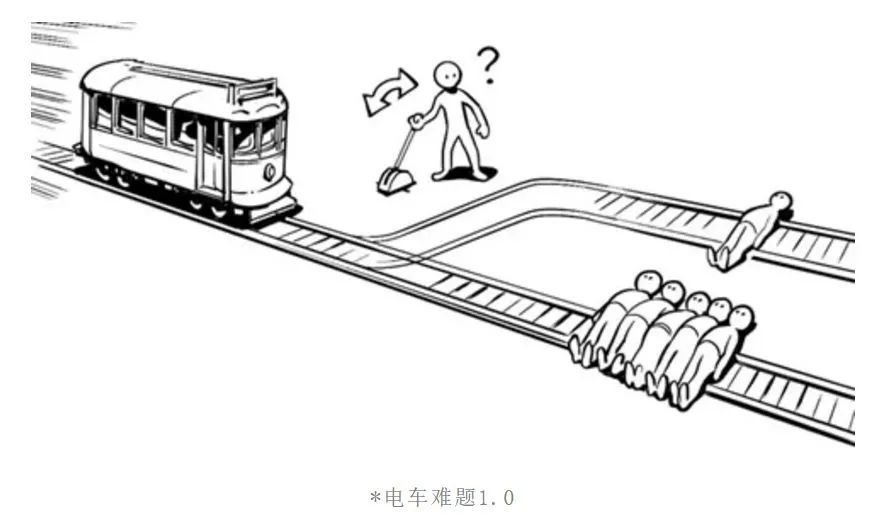

在大洋彼岸,零和却单薄的生命 vs 经济选择题同样是主导疫情讨论的单选题。如何深化长线的疫情讨论?一个精彩的范例就是基恩深描美国语境中这一单选逻辑的社会演绎,抽丝剥茧出其背后所隐含的诸多文化假设(如美国社会的强“理性选择”与“道德主义”)。而在哲学人类学的意义上,基恩的思路则反思了“电车问题”这一经典哲学武器背后的功利主义逻辑。

本文更重要的意义或许是其中对社会能动性的问题化。杀人,或任由死亡?使其成为伦理问题的关键,是能动性在关乎生死的决定与行动中所起的作用。比如疫情这样的危机中应当自发行动、帮助社区,还是害怕“添乱”而自我禁足、乖等救援和“反转”。比如面对摔倒的老人,应冒着过程中老人遭遇不测的风险去救治,还是采取自保的态度。比如目击国内惨剧和国际暴行时,是建立深化有累积性的讨论,还是诉诸举报和猎巫。这些情形下,公民空间、社会信任、思考-行动的有机链条、不同立场团体间的沟通与猜测都是急需进一步反思和构建的领域。

本文原标题为《To Kill or Let Die: How Americans Argue about Life, Economy and Social Agency》(杀人或任由死亡:美国人如何争论生命、经济与社会能动性),收录于迪迪埃·法西(Didier Fassin)和玛丽昂·弗尔卡德(Marion Fourcade)编著,《疫情的揭示:经济,社会,和2019新型冠状病毒》(Pandemic Exposures : Economy and Society in the Time of Coronavirus),HAU 图书/芝加哥大学出版社(即将出版)。本文不做商用,请大家购买此书。

本文上篇在此。

作者 / 韦伯·基恩(Webb Keane) 翻译 / 张亮亮 编校 / 叶枫、YC 原文发布时间 / 2022.3.16

牺牲交换(Sacrificial Exchanges)

高度人为的思维实验的优点在于它简洁明了。当然这也是它的弱点,因为在现实生活中,细节决定成败。让我们回顾一下这其中种种复杂的因素。让我们回想一下帕特里克自诩的主体立场(subject position):他属于弱势群体类别(vulnerable category),并声称(无论多么有倾向性地)代表他的同龄人说话。他反复使用牺牲交换的语言。事实上,鉴于福音派基督徒(Evangelical Christians)对他选区的重要性,我们可以推测他的立场带有特别的基督论潜台词 (Christological subtext)。然而,更明确的是,通过将经济等同于国家(从而否认经济和病毒的全球性)他用爱国主义的语言描绘自己,声称愿意为他的国家和将继承它的年轻一代而死。或许我们可以听到放任自由经济理性(laissez-faire economic reason)的痕迹,即为了今后的整体经济收益而接受目前的失业。但是,正如约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes) 在批判当时[20世纪20年代]自由放任经济的均衡逻辑(equilibrium logic of the laissez-faire economy)时所说,“长远来看,我们都会死” (凯恩斯 1923 年:80页,一个由波维内利(Povinelli)2011 年详述的关于自由主义治理术(governmentality)整体观点)。相比之下,帕特里克的修辞则采取了长远的视角,将牺牲描绘成与后代的交换(这一立场并不完全局限于右翼;参见Fassin,本卷)。这就好像在另一条轨道上的那个人坚持要你任由电车把他撞倒。

另一种选择也可以用牺牲来理解。面临风险的不仅仅是股市:拯救爷爷将把许多经济上不稳定的个人(financially precarious individuals)推到悬崖边上。经济不仅仅是股市或公司利润。正如一位评论员回忆的那样,在大萧条(the Great Depression)期间,“问题不在于公司的估值,而在于人类苦难庞大且无法估量的积累——自杀、饥饿、家庭解体、家庭暴力和非个人暴力”(Hooks 2020)。我们已经看到了由去工业化(deindustrialization)和新自由主义(neoliberalism)的其他影响造成的所谓的“绝望之死(deaths of despair)”(Deaton and Case 2020)。隔离令造成的令人震惊的失业可以称为牺牲。但是,正如新自由主义要求为经济增长做出牺牲一样,在应对病毒的情况下也是如此,没有人会问经济危机的受害者手推车应该走哪条路。

要在这两个牺牲秩序(sacrificial order)之间做出裁决,需要做出科莫州长声称是不可接受的行动,即,用金钱来衡量人的生命。然而,其实,当联邦监管机构、保险公司、制造商、医院管理人员等考虑在安全建筑和污染控制上花费多少、制造汽车和飞机的安全性、人寿保险收费,以及在治疗罕见疾病上投资多少的时候,[金钱来衡量人的生命]这件事一直在发生着。安全研究对“统计学意义上的生命价值”的估算来自追踪工人为了从事危险的工作而要求的终身额外工资(lifetime additional wages)。政策制定者和公民通常愿意为每150,000美元就能增加至少一个“质量调整生命年”(quality-adjusted life year)或 QALY 的干预措施提供资金。QALY 量化了我们愿意多买一年健康幸福生活(而非在重疾中度过的一年)的常识性概念(Pollack 2020)。基于这样的计算,一份研究清醒地指出,“虽然一切照旧的做法将避免严重的经济衰退,但也会导致数十万人死亡——而且,根据公认的对生命损失成本的估计,增加的死亡所带来的损失将完全抵消甚至超出预期的经济效益”(Kellogg Insight 2020)。正如另一项分析所说,即使是弱势群体“也还有几十年对国家GDP的贡献”(Hooks 2020)。看来,为了有说服力,即使为老年人的生命安全辩护也不能诉诸于生命本身的道德价值,而要使用理性选择理论的霸权语言(the hegemonic language of rational choice theory)。反过来说,在反对捍卫经济的人的牺牲道德(sacrificial morality)时,捍卫隔离的人有时也会诉诸于经济价值的语言。

最终,无论你选择“双重效应”(the Doctrine of Double Effect)的哪个方向,牺牲交换似乎都是不可避免的。对于人口总量和经济总量的简单分析就能说明差异是重要的。电车轨道上的开关将有利于某些人而非其他人。一位评论员担心,现存的年龄歧视的文化倾向将会使[作为双重效应中第二效应/间接效应]的任由死亡变成杀人。

帕特里克副州长评论的含义是,老年人是社会的负担,应该愿意冒被感染新冠的风险以确保所有其他美国人都能光顾酒吧、餐馆和商店。. . . 我们的笑话、电影和电视节目已经反映了一种普遍的信念,即人在某个期限之后就不再具有价值与生产力”。

(WEXLER 2020;另见 COHEN 2020)

年龄确实是功利主义伦理(utilitarian ethics)的一个因素。一项对60家医疗中心政策的审查发现,[这些机构的]共识是优先考虑那些最有可能存活下来的人。正如一位[医学伦理学家]所说,“如果我们不说年龄是驱动因素,那将是不诚实的。年龄与复原力相关”(引自 Guarino 2020)。因为年轻的病人通常会恢复得更快,他们可能会更快地腾出呼吸机给下一个病人。这就是分诊的基本逻辑。在我写这篇文章的时候,洛杉矶的救护车工作人员已被指示不要将预计无法存活的患者送到医院(Lin et al. 2021)。

然而,更重要的是,一旦恢复健康,年轻人的平均寿命将会更长。《新英格兰医学杂志》的一份报告得出结论,在分配有限数量的呼吸机时,最优先考虑的应该是挽救最多的“生命年”(life-years)(Guarino 2020)。实际上,有两种计算挽救生命的方法,即[挽救的]人数和[挽救的]年数 (Fassin 2018)。这两种方法是不可通约的:尽管在任何年龄被挽救的十个个体应被视为具有同等的道德价值,十个在临终时被挽救的个体能做出的经济贡献却少得多。

2020年12月,疫苗问世后,“电车决定”(the trolley decision) 又出现了新的变化。像呼吸机一样,疫苗的剂量是有限的,必须确定优先次序。在卫生保健工作者优先的前提下,又要在减少死亡人数(从老年人开始打疫苗)和启动经济(从“必要工作者”(essential workers)开始打疫苗)之间选择。有趣的是,必要工作者是一个经济逻辑下的类别,而这一类别之中又包括因为工作必须接触到他人的“一线工作者”(front-line workers)。由于这些人往往是经济上最不稳定的人(收入微薄的收银员、运输工人等)和医疗上的弱势群体(他们的队伍不成比例地由少数群体组成),经济逻辑与拯救生命的道德价值产生了交集。然而,这种道德价值必须面对分诊的数学逻辑:一线工作者的人数远远超过老年人。一些人认为,如果没有足够的剂量来覆盖相当大比例的一线工作者,那么我们应该给那些足够小的群体接种疫苗,即使后者在其他方面不是最优先考虑的。在我写这篇文章的时候,这场辩论还没有定论,而且大概会在全国不同地区以不同的方式展开,就像针对封锁和口罩措施的辩论一样。

自主权、概率、和任由死亡

以帕特里克和库莫为代表的辩论双方都倾向于将人口视为一个未分化的总体,或者,大多数人只分为两类,老年人和其他人。尽管数字化已迅速将人口划分为更具体的类别(Fourcade 2016),但像他们这样的辩论更倾向于粗线条的描述。这不仅仅是争论的结果:有时聚合体 (aggregates) 似乎是需要的。环境保护署目前对“统计寿命”的估值约为960万美元,“无论受影响人口的年龄、收入或其他人口特征如何”(美国环境保护署)。但是,如果我们分析这个聚合体的内部,就会发现只有大约四分之一的美国工作人口拥有可以在家完成的工作。这些往往是高薪行业的人,如专业人士和办公室职员(他们也更有可能是白人,比平均水平更健康)。服务人员根本无法选择在家工作,要么面临失业,要么面临风险。因此,“对抗新型冠状病毒的最佳保障是自愿退出资本主义的能力” (Liu 2020)。事实证明,当电车疾驰而来时,有些人可以直接走下轨道。其他人没有这个选项。那么,具有悲剧性讽刺意味的是,那些在医疗上最脆弱的人,如黑人、拉丁美洲人、印第安人和贫穷的工人,也往往是那些在经济上最脆弱的人。这就好比在两条电车轨道上的是同一群人。

众所周知,相较于通过统计数据得知的常见伤害,美国人更容易对个体遭受的罕见伤害作出反应。从被困在洞穴中的泰国童子军(这一事件在 2018 年引起了全世界的关注;参见 Beech、Paddock 和 Suhartono 2018)到患有罕见疾病的儿童,拯救个体的英勇举动似乎不需要计算费用,而这与公众对车祸或糖尿病的反应形成对比。就个人悲剧和英勇干预而言,概率性死亡更难把握(当然,人们更难看到的是自己对气候变化等大规模效应的贡献)。这也许就是为什么,根据双重效应原则,概率性死亡更容易被认为是“任由死亡”而不是“杀人”。换句话说,相较于个人的厄运,群体中常见疾病死亡的相对可接受性或许是因为后者只是让事件自然发展的结果(当我改变电车方向时恰好发生的死亡)而非有意行动所致(把一个人推到电车轨道上所导致的死亡)。

有些人声称这是一种普遍的认知偏见。无论事实是否如此,这种偏见肯定被美国的个人自主意识形态(the American ideology of individual autonomy)放大和强化了(参见Ed Cohen,本卷)。离散事件很容易被认为是个体行为明显且可识别的后果,而且其他个体可以主动地对它们作出反应。直接行动突出了第一人称视角(the first person perspective)。我们甚至可以在重症监护病房的动态中看到这一点。根据一位医学伦理学家的说法,医生们为了抢夺呼吸机而相互竞争,因为“每个医生的病人都比另一个人的病人更重要”(引自 Guarino 2020)。概率回避了这种能动性,让个体与超出人类责任范围的力量抗衡。当参议员约翰逊轻率地评论说,“对于除了可能不超过我们总人口3.4%的人来说,感染冠状病毒不是死刑”时,他是在利用概率理性的疏远效应。帕特里克副州长将概率转化为美国自力更生的意识形态上强有力的语言。援引自我牺牲的逻辑,且无视他本人对其他人构成的风险,他坚持(以假设的老年人的集体声音发言)说 “我们可以照顾自己”,以反对社会保障和相互义务的主张。

德克萨斯州参议员保罗·贝当古(Paul Bettencourt)在批评一项为休斯顿制定的“待在家里”命令(休斯顿的自由意志主义精神使其成为美国最大的没有分区规定的城市)时,问道“你们为什么不本着美国的自由精神和德克萨斯友谊要求公众自愿遵守”? (RobDownen 2020; Hooks 2020). 从这个角度看,区分杀人和任由死亡的坚忍意愿成为了国家认同层面的问题,而且似乎越顽固就越爱国。具有讽刺意味的是,这种集体身份在很大程度上否定了集体性。

新冠疫情的辩论凸显出美国人对经济和社会的一种普遍看法。许多美国人倾向于抵制对医疗保健配给进行正式控制的想法。从一个最严酷的角度来说,他们认为这种控制会导致“死亡咨议小组”(death panels),由少数精英决定谁生谁死——这是右翼对奥巴马总统迈向全民医疗保险的指控之一。但是,那些害怕主动干预,害怕死亡小组的人似乎没有注意到美国已经有了一个配给系统,也即市场,尽管这是一个被动的配给系统。经济的能动性就这样被置换和自然化,以致于仿若无形。(这似乎对于上述辩论的双方都适用)。它似乎无需任何人采取行动即可运行。这种逻辑让美国人在拒绝“死亡小组”的同时接受私有化的保险和医疗机构所实施的医疗保健配给。主动做出选择看起来太像“杀人”了。相比之下,屈服于市场可以被等同于仅仅“任由死亡”。

致谢

感谢高等研究院2019-2020年成员的友谊和见解。这篇文章较短的早期版本于2020年4月21日发表于在美国民族学家网站的《疫情日记》中(由Gabriela Manley, Bryan M. Dougan和Carole McGranahan合编):[https://americanethnologist.org/features/collections/pandemic-diaries/your-money-or-your-life-the-virus-the-economy-and-the-trolley-problem]

译校者简介:

张亮亮:剑桥大学人类学博士,关注伦理和教育议题

叶枫,芝加哥大学人类学博士在读

最新文章(持续更新)

208. 我们留给未来的过去正如何过去

209. 海鲜女的码头江湖

210. 聚焦乌俄 | 最不幸的一代

211. 孝道、国耻与性劳动:中日女性与劳力贩卖的法律史一瞥

212.疫情至此,选择生命还是经济?抑或反思这一提问本身(上)

214.疫情至此,选择生命还是经济?抑或反思这一提问本身(下)

欢迎通过多种方式与我们保持联系

独立网站:tyingknots.net

微信公众号 ID:tying_knots

成为小结的微信好友:tyingknots2020

我们来信、投稿与合作的联系地址是:tyingknots2020@gmail.com