鄉愁是一方矮矮的墳:讀Engseng Ho《塔林之墓》

Engseng Ho, 2006, The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean. University of California Press.

清明連假期間,看見關於外省人掃不掃墓的討論,想起余光中那首如今讓許多人不太自在的〈鄉愁〉。有時候,確實是墳墓代替你決定了你是哪裡人。至於那些死了但堅持不下葬的人,他們的答案在茫茫的風裡,我們也都聽得很清楚。但鄉愁的時間單位是什麼?離散的人有沒有可能成為在地人?等到回歸故鄉的那天,他們還是原來的人嗎?在印度洋上綿延了五百年的鄉愁,是Engseng Ho《塔林之墓》的基調。

在葉門南方的港都亞丁,來自馬來西亞的 Ho 認識了來自印尼的Ali。Ali先前跟著父親在東印尼與澳洲之間走私貨物,五年前隨母親來到葉門探望遠親。Ali的幾位朋友也都是印尼人。他們原本在科威特工作,因為波斯灣戰爭逃來葉門,有些人拿到葉門護照,卻讓返回印尼變得困難。Ali在餐館找了份工作,期待有天能掙到足夠的旅費,也有人打算前往坦尚尼亞找親戚幫忙。

這群在亞丁打工的「印尼人」 被稱為混血兒(muwallads),字面意思是阿拉伯父親與外族女子的子嗣。但他們不是一般的混血,而是先知穆罕默德的後裔,嫡出整個穆斯林世界都耳熟能詳的哈德拉毛(Ḥaḍramawt)地區。「我是一個賽義德(sayyid),先知的後裔。在哈德拉毛我沒辦法隨便找一個工作。」Ali說:「他們說要把我許配給我的表親,一個當地女孩,我嚇壞了,於是逃來亞丁。」

這是1990年代的事。在這之前,Ali的祖先已經在印度洋上縱橫了五百年。

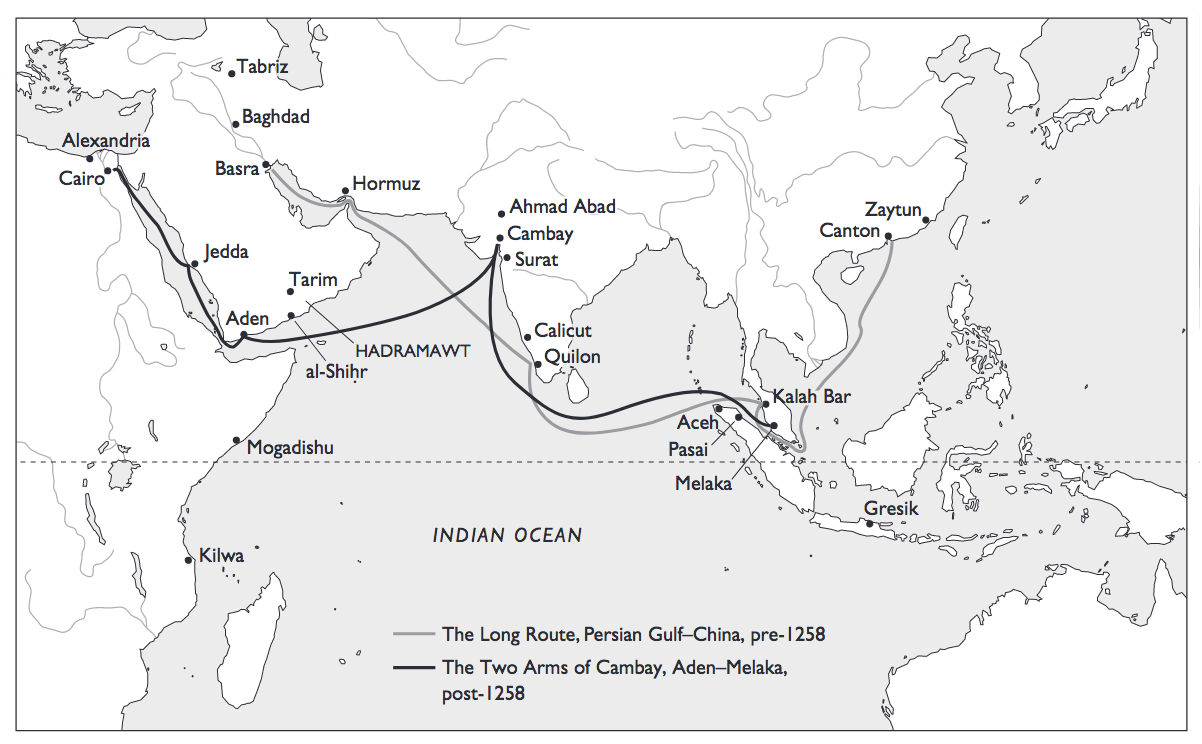

《塔林之墓》是一本關於「離散」的歷史民族誌 。有別於典型離散研究中的猶太人與華人社群,哈德拉毛人的出走並不是一個被迫離鄉背井的故事。透過以宗教為名的各式交換,他們在印度洋上開枝散葉。從阿拉伯半島南部啟程,哈德拉毛的足跡從東非沿岸、馬達加斯加、南亞次大陸、馬來群島,一路到菲律賓南部的蘇祿群島。

哈德拉毛在印度洋上擴張的方向與歐洲殖民帝國重疊,卻隱沒在正統歷史裡。十六世紀,他們在印度成為宗教領袖、蘇菲導師或宮廷人員。十八世紀,他們航向東方,成為了島嶼東南亞的冒險家、蘇丹、商賈大亨、外交官與地主。因為在各地都有親屬網絡,哈德拉毛僑民時常在動盪的時代扮演關鍵中間人。直至今日,許多後裔仍然活躍於馬來西亞與印尼的政界。

Ho說,當荷蘭、英國與葡萄牙人帶著他們的國家與基因征服印度洋,哈德拉毛人帶的卻是他們的宗教與系譜。與歐洲帝國相比,他們與環印度洋的當地人群有著更膠著、綿長、親密的關係。多數哈德拉毛僑民都是像Ali一樣的「混血」。阿拉伯男人與當地女人成親,傳承哈德拉毛的姓名與系譜,落地生根,或是繼續雲遊四海。

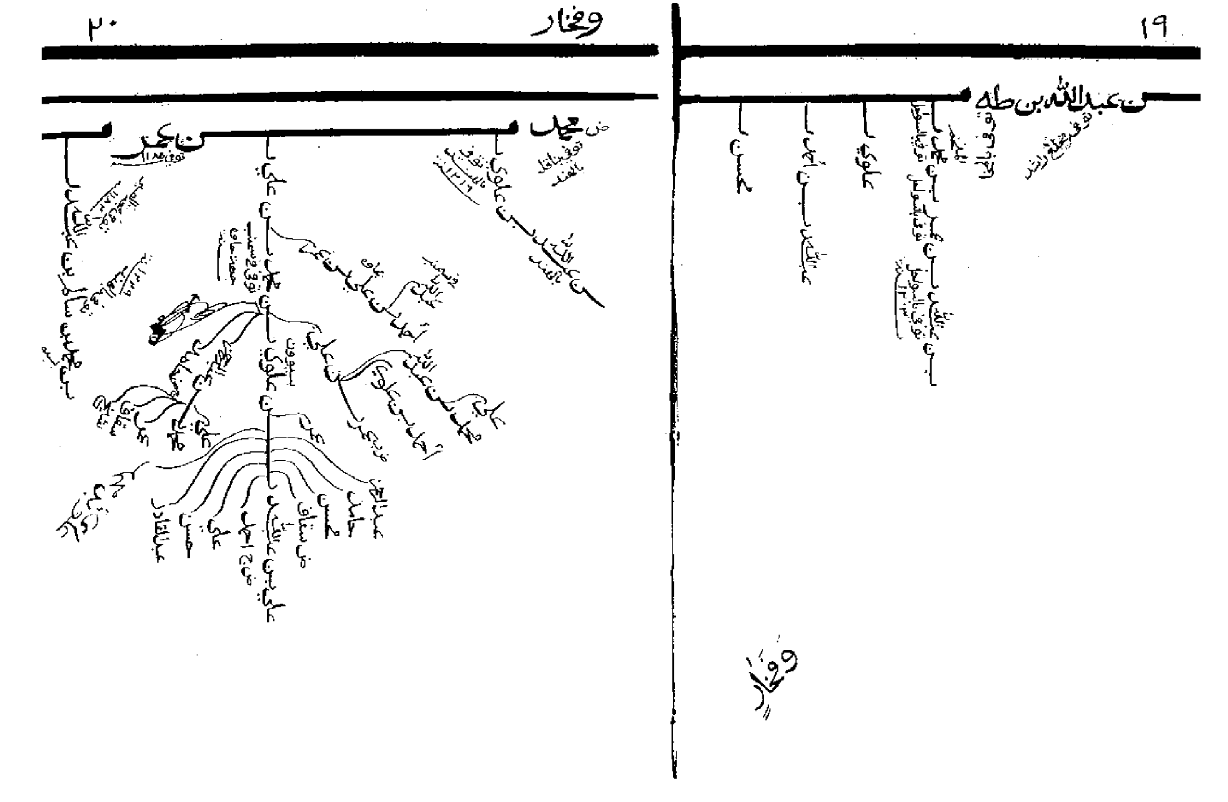

人類學家該怎麼研究這個時空尺度驚人的社群? Ho的材料是那些跟著哈德拉毛人旅行的文本,包括古蘭經、詩文、系譜與人物傳記。其中,代代累積的系譜是最重要的文體。系譜同時蘊含著宗教、親屬,甚至政治與經濟意義。得以上溯到先知的系譜讓哈德拉毛人在各地的穆斯林社會裡被奉為上賓。這些文書不僅讓他們跨越地理範疇,也跨越了文化邊界。他們成為了真正的史瓦西利人、古吉拉特人、馬拉巴人、馬來人、爪哇人、菲律賓人,在一些地方甚至躍上統治階級。

一路上,哈德拉毛人留下了清真寺、學校、墳墓,還有一整套蘇菲教派的科儀。墳墓是全書的關鍵 。流動的人與流動的文本終將在墓地交會 。對離散社群而言,墳墓是這一代的終點,卻是下一代的起點,它標誌了移民在這塊土地上真實而具體的存在。Ho告訴我們,不妨把哈德拉毛人的離散路徑想像成一系列橫跨印度洋的墳墓。更重要的是,這些墳墓又成為了後世朝聖(ziyara)的目的地,在被一代代哈德拉毛人添加意義的同時,也持續形塑著他們的生命路徑。系譜帶來時間的縱深,朝聖意味著空間的敞開,哈德拉毛人的「社會」建立在兩條虛線的交會之處。Ho說,古老的離散和全球化不同,它並不壓縮時間與空間,而是像宗教一樣延展它們。

沿著印度洋追索哈德拉毛人的旅程,人類學家扮演起墓園嚮導。全書的第一個出現墓是位在葉門亞丁的Sayyid Abū Bakr al-ʿAdanī ibn ʿAbdullāh al-ʿAydarūs(以下簡稱Adeni)之墓。Adeni死在1508年的亞丁,那是大洋與陸地的接壤、十五與十六世紀之交,所謂「全球史」的開端,也是哈德拉毛開始向外拓展的時代。1994年九月的一個清晨,一群人闖入Adeni之墓。他們焚毀文物,把墓地搗得稀爛。聖人之墓被改革派穆斯林視為迷信,毀墓行動是葉門內戰後餘震的一部分 。Ho用一場混亂給我們看見,一個死了將近五百年的聖人如何持續身處政治與宗教爭議的核心。

Ho帶著讀者從亞丁往內陸撤退,回到哈德拉毛的城市塔林(Tarim),那是Adeni的出生地,也是所有故事的匯流之處。整個印度洋世界的穆斯林都知道塔林住著先知的後裔。有人說,塔林的寶藏在地底,因為那裡埋葬了超過一萬名聖人,至今城裡有三百座以上的清真寺。事實上,塔林的哈德拉毛人也不是打從一開始就身在塔林。他們是來自於現今伊拉克地區的賽義德部族。在僑民開始回歸塔林、謁見聖人之墓的時刻,塔林才真正轉化為故鄉,終點成為了起點。

哈德拉毛學者們寫下正確參拜塔林之墓的方式,這些墓園指南成為Ho的分析材料,與他的田野見聞相互交織。塔林的三座墓園位在城鎮邊緣、城牆之內的旱谷(wadi)裏。雨季的時候,洪水會挹滿河道。星期五主麻日,人們結伴前來拜訪墓園。年復一年,朝聖者聚集在塔林之墓。當地的賽義德領袖會帶領信徒祈禱、吟誦古蘭經文。生者與死者、在場與不在場的人在同一個墓園、同一個城鎮、同一個宗教、同一個歷史想像裡創造連結。

五百年來,遠方親族的行蹤成為了縈繞在塔林的回音。離開的人去了哪裡?他們會回來嗎?我是否也該啟程?不在場的人留下了好多問題,叩問著一代又一代的哈德拉毛人。在1967年,奉行社會主義的南葉門人民共和國成立之前,塔林曾經有過一段輝煌的「爪哇歲月」(ayyām Jawa)。那時,源源不絕的金錢與財貨與從爪哇流向塔林。歸鄉的賽義德在城裡興建宅第,吃蒸透的白米飯配參巴辣椒醬(sambal),那是他們東南亞母系親族的印記。「祖母還在的時候我們吃得比較好。」他們說。

故鄉與異鄉的關係時而充滿矛盾,隱含著一套離散的道德地理學。十九世紀末,當大量僑匯開始流入塔林時,塔林人認為爪哇是個腐敗的地方。「忘掉爪哇,好好留在家裡種田。」長輩告誡晚輩。在印度洋上的其他港口城鎮,「在地」與「外來」以奇特的方式交織;但在塔林,「在地」必然比「外來」高貴。故鄉人試圖規範哈德拉毛僑民,他們成立學校、出版教科書陶冶這群人,甚至在遺囑中載明混血兒必須在塔林待上多久時間,才能獲得繼承權。其中又有不同的階序被創造出來,從爪哇歸鄉的混血兒成為了塔林的中堅份子,來自肯亞與坦尚尼亞來的僑民卻被排斥。

這些在場與不在場、故鄉與異鄉之間的無盡辯證,只是《塔林之墓》這本奇書的一小部分。Ho展現出不可思議的淵博,示範了人類學處理大尺度議題的獨到之處。他用充滿詩意的語言讓陌生的人名與地名各安其位,透過最細瑣的文獻與民族誌材料重構一個巨大的世界──它的原料是逸散在半個地球、橫跨了好幾個世紀、又被掩埋在斷簡殘篇裡的複雜鄉愁。《塔林之墓》用不同的敘事速度與歷史深度刺激我們思考:如果流動的人群才是常態,我們該用什麼樣的方式看待社會、文化、國族與認同?

當你凝視墳墓的時候,墳墓也在凝視你。

Engseng Ho在芝加哥大學(Chicago University)取得人類學博士,現任杜克大學(Duke University)人類學教授與新加坡國立大學亞洲研究中心(Asia Research Institute, NUS)的Muhammad Alagil特聘教授。在改行人類學之前,Ho在新加坡的金融業工作。他的研究聚焦在印度洋上的穆斯林離散社群,以及他們與西方帝國之間的關係。《塔林之墓》是他的第一本書。

關鍵字:離散、伊斯蘭、墓葬、歷史人類學、印度洋