潘朵拉的檔案之三|檔案館與一段罪惡的歷史

今次內容大要

引言:聖尼古拉與黑彼得

海地革命與歐洲人的奴隸觀

國家檔案館能就館藏奴隸檔案做些什麼?

殖民檔案的善用會不會有惡果?該如何因應?

附錄:Day o,奴隸之歌,世界名曲

從聖人與他的奴隸說起

每年 11 月下旬可能是一年中荷蘭小朋友最興奮的時候,因為聖尼古拉(Sinterklaas)就要來了!每年 11 月 11 日之後的第一個星期六,聖尼古拉會帶著他的奴隸黑彼得(Zwarte Piet),搭乘蒸汽船從西班牙遠道而來,每年他會以不同的荷蘭城鎮為上岸起點,騎白馬走訪全國,最後在 12 月 5 日晚上將禮物放在好小孩的鞋子裡。荷蘭人的月曆上標註這個夜晚為禮物之夜(Pakjesavond)。

當然,每年造訪的聖尼古拉(聖誕老人的原型)並不是真的聖尼古拉,因為那人在西元 343 年就已經過世了。現代荷蘭的聖尼古拉是由真人扮演,當然也不是搭著蒸汽船遠從西班牙來,但每年聖尼古拉的「造訪」確實是全國性的大事,聖尼古拉「抵達」時有電視媒體的轉播報導,大人小孩都趨之若鶩。

但近來年聖尼古拉也出現在另一種新聞上,不過聖尼古拉不是新聞重點,他的奴隸黑彼得才是。

⇩ 圖為 1986-2010 年間在電視上扮演聖尼古拉的演員范德福祿(Bram van der Vlugt),是荷蘭籍的二戰猶太人大屠殺倖存者,在超過 20 年的時間裡,他就是荷蘭聖誕節的門面,孩童們心中的聖誕老人。他於去年 12 月 19 日以 86 歲高齡因武漢肺炎病逝荷蘭。

一個白人(還被教會封為聖人)帶著黑奴在全國各地接受大人小孩的歡呼,在許多荷蘭人眼中,這是不思檢討荷蘭罪惡的奴隸史,只知以傳統之名延續種族歧視之實的行為。近年來出現了各種改革建議,有的主張「解放」黑彼得,有的主張把黑彼得變白,有的主張讓黑彼得騎著黑馬去送禮物,聖尼古拉當黑彼得的奴僕,等等,但考慮到全荷蘭有多少人熱愛聖尼古拉-黑彼得的傳統,改革變得極為困難,而且可以預見絕對無法讓所有人都滿意。但不論多麼令人為難,每年深秋當媒體報導聖尼古拉即將帶黑彼得搭乘蒸汽船來到,這個話題都會被重新提起。

面對罪惡的過去並不容易,有意願走上反省檢討之路的人們也無法赤手空拳奮鬥,他們往往必須求助於一種特殊的機構,在其中尋找佐證與方向,那種機構就是檔案館。而過去荷蘭靠著奴役他人累績了驚人的財富,這奴隸史的所有證據都由國家檔案館保存著,這也使得國家檔案館很難置身當代的自我檢討之外。以下是就這個話題與我們的檔案學家所做的訪談。

受訪人:燕鴴什 Dhr. prof. dr. K.J.P.F.M. (Charles) Jeurgens

現任|荷蘭國家檔案館策略顧問、阿姆斯特丹大學檔案學教授

曾任|萊登大學檔案學教授;荷蘭代理國家總檔案員;國家檔案館選擇與鑑定部主任;國家檔案館研究部主任

現在荷蘭社會反省殖民史、奴隸史的呼聲愈來愈高,能不能從檔案學者的角度向中文世界的讀者做個總體性的說明?

燕鴴什:我舉一個關於殖民和奴隸的例子,可能更容易讓人了解。這個例子就是 1791 年的海地革命。在革命爆發的時候,海地是法國的殖民地,法國奴隸主靠著進口大量的非洲奴隸,在島上種植菸草、棉花、咖啡等等高經濟價值的作物,建立了很可觀的財富。在革命爆發時,島上約有五十萬名黑奴。

請注意這個時間點—— 1791 年,在那之前兩年(1789)法國本土才爆發了大革命,整個歐陸都動盪不安,再過幾年他們還要把國王王后都送上斷頭台。話說騙人的人總覺得別人在騙他,法蘭西的瘋子反抗他們的貴族階級時,也疑心海外的奴隸會不會用同樣的方式對待自己。當時的海地殖民者留下黑奴「沒什麼動靜⋯⋯連想都不想」,「我們不用擔心黑奴,他們很安靜又順從」等形容,甚至還提到島上生活可以夜不閉戶,因為「黑奴獲得自由不過是天方夜譚」。

不久後事情就發生了,而海地革命是目前歷史學界公認最重要的奴隸革命運動。但若是細看相關史料,你會發現當時的法國人將這場重大革命斥為無足輕重的小事。為什麼呢?因為「黑人革命」完全悖反他們當時的信念。那個時代的歐洲人深信黑人不是人,沒有思考也沒有組織的能力,怎麼可能協調著發起武裝暴動呢?法國人實在無法調和信念與事實,於是他們選擇相信這是一件小事,而我們可以在史料中看到這一點。

⇩ 圖為 1805 年在倫敦出版的《海地黑人帝國的歷史》當中的一幅版畫,題為〈黑人軍隊為法國人施加於他們身上的殘酷所採取的報復行動〉,描繪的是 1804 年革命尾聲的一次屠殺行動。

燕鴴什:為什麼要談海地呢?首先因為這在檔案研究上是一個鮮明的例子,你可以從中看見時人記載與現實之間存在多麼大的落差。另一方面則是因為當時法國人那些輕描淡寫的文字,徹底暴露這個奴隸制度的恐怖面。確實,那是兩個多世紀前的事了,當時的人還沒有今天的人權觀念,但這一點並不足以為殖民者和奴隸主卸責。一群人(歐洲人)踐踏、奴役另一群人(非洲人)到何種程度,從海地革命之前和之間的歐洲史料可以一覽無遺。當時的歐洲人甚至認為黑人沒有思考能力,不可能理解法國大革命,當然也不懂得仿效。

只要記著這一點,再看看荷蘭社會那些來自前殖民地的非裔人口,你就不難想像他們面對歷史的感受,也會了解為什麼荷蘭作為一個社會必須處理這段歷史。

㊟ 荷文稱「社會」為 samenleving,直譯就是「共同生活」,因此講荷文時比講英文或中文更會感覺到一個社會的「共同」性。

那麼你認為國家檔案館應該在這當中扮演什麼角色?

燕鴴什:荷蘭今日的富裕建立在奴役他人長達兩三個世紀的事實上,因此這是分享財富的整個國家裡所有人的問題,而那段奴隸歷史的證據都在國家檔案館。現在的問題是,檔案館並不是一個很友善的地方,通常只有檔案員會在檔案館裡感到自在,連歷史學家都得預先做過相當的功課,才能著手接觸某個特定的檔案。換句話說,除非本來就是相關領域的學者,不然當年慘遭奴役的人們的後裔要接觸使用這些檔案,在現實上存在著困難,至少也是面對相當的門檻,而我們不能跟受害者的後人說,「先去上點檔案學和歷史學的課吧!」

雖然我不能代表國家檔案館發言,我接下來要講的這些也不代表國家檔案館的官方立場——那種東西你要問國家總檔案員——但我認為國家檔案館除了應該改變檔案館這種令人望而生畏的環境,還應該著手整理相關的檔案資料。有誰比檔案員更清楚哪張紙片放在哪個箱子裡呢?我們檔案員看清冊就跟看早報一樣輕鬆,但我們應該從非專業使用者的角度來思考,設想出對他們來說方便使用的工具。當然這裡有很多可能,大家可以集思廣益,不過我認為國家檔案館應該就奴隸史的部分做出類似《邂逅福爾摩莎》的彙編整理(詳下注),至少也讓有需要的非裔人口找資料可以輕鬆一點,當然這類計畫往往需要感興趣的歷史學者加入,但我們這個社會反正從來不缺歷史學者,他們正愁沒有檔案讓他們建功立業呢。

㊟ 在萊頓大學歷史學教授包樂史(現已退休)的推動下,順益台灣原住民博物館先後出版了五大冊荷英對照的荷蘭時期台灣原住民相關史料彙編《邂逅福爾摩沙》,囊括海牙國家檔案館荷蘭東印度公司檔案中所有與原住民相關的史料,之後並且在台灣出版了中文譯本。史料爬梳的艱巨工作是由燕鴴什和我共同的朋友費德莉獨立完成,前後耗時超過十年。費德莉先將難懂的十七世紀荷文手稿以現代荷文字母轉寫,將之翻譯成當代英文後,再由包樂史教授做雙語的審稿校正。有了費德莉的苦工在先,東華大學的康培德教授才能免去逐字判讀的辛苦,迅速完成中文翻譯。雖然許多史料只是擷取最相關的段落,但讀者可以直接在彙編中讀取個別史料的檔案編號,從而在檔案館裡輕易找到完整的文件。

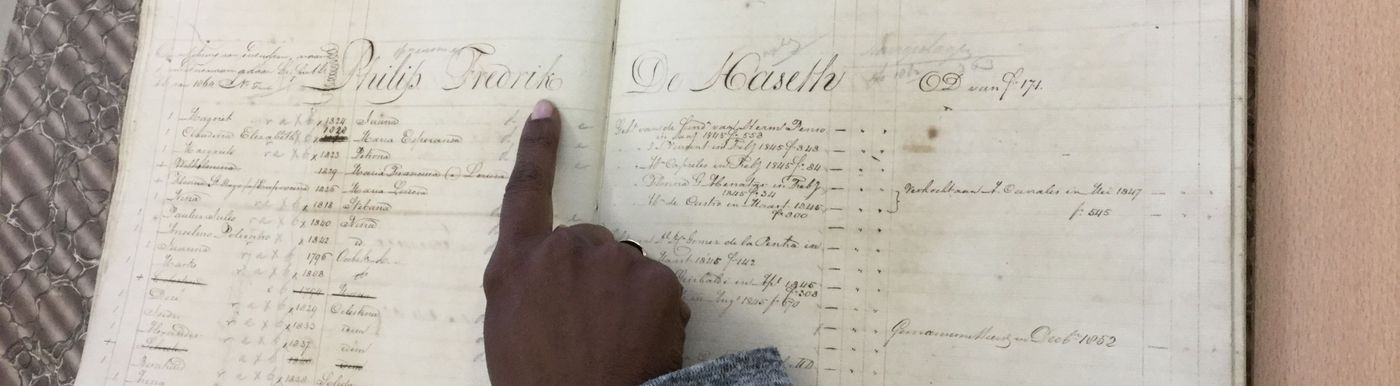

但國家檔案館收藏的史料,十之八九都是蓄奴時代的歐洲人所留下的如今看來偏頗的觀點,致力於讓這些觀點變得普及,會不會反而助長殖民論述的復興?你真的相信人類學家史多樂所說的 reading along and against the archival grain?

燕鴴什:這是個好問題,非常好的問題,我所有訪談當中被問過最好的問題。我們先說史多樂的觀點。我認為她「讀檔案紋理之間」的主張很有趣,此外她也說逆著檔案紋理而讀。你能不能逆著檔案的紋理,讀出檔案之外的東西呢?我認為可以——但是非常有限。意識到有什麼東西在檔案之外,跟清楚看見與檔案內容不同的思想和主張,這是兩回事。我們讀殖民者的檔案,頂多能意識到前者,但看不見後者。就以海地革命為例,你讀檔案可以讀出這些法國人的心虛和焦慮,這可能促使你去深入了解當時海地的黑奴社會,但你大概無法在檔案裡讀出奴隸革命者的觀點。

那麼,國家檔案館主動整理提供蓄奴時代的檔案資料,會不會助長殖民論述的復興呢?那太有可能了,因為解殖民的運動在每個領域都還是遭遇殖民心態的抵抗,但我們不能因為這樣,就乾脆放棄殖民時代留下的檔案,至少奴役他人的罪行證據是我們這個時代需要整理的,被奴役者的後代應該也想知道先人到底受了怎樣的待遇、被擄為奴隸之前家鄉究竟在哪裡,等等。

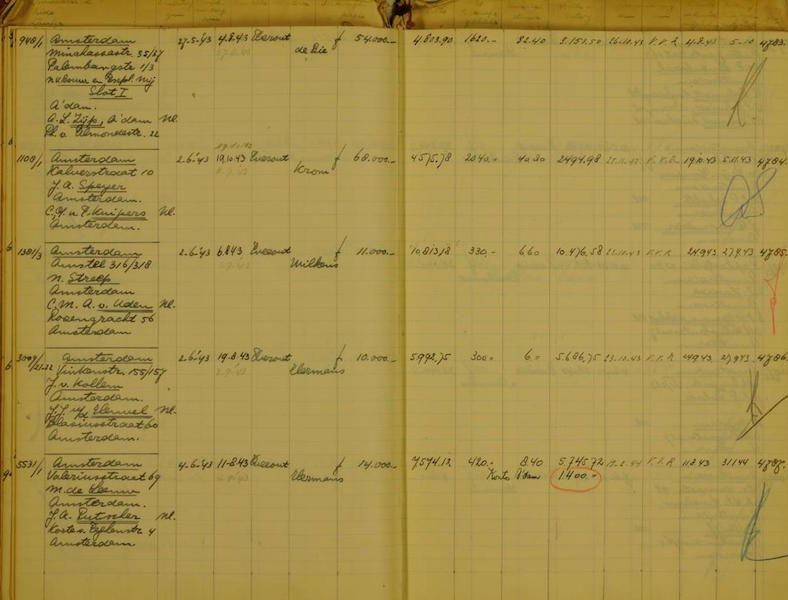

⇩ 2020 年 8 月 17 日,荷蘭國家檔案館在線上公開了庫拉索奴隸名冊與奴隸解放名冊檔案。庫拉索原本是荷屬安地列斯的一部分,2010 年後改制成為荷蘭王國的構成國。而國家檔案館選在這一天公開檔案,正是庫拉索黑奴領袖圖拉領導黑奴反抗荷蘭人 225 週年。當日荷蘭有新聞引述受害者後人的話:「我終於能夠知道來處了。」聽來平靜的一段話,背後是超過兩個世紀許多代人的辛酸痛苦。

燕鴴什:去年夏天國家檔案館開放庫拉索奴隸名冊和奴隸解放名冊,在此之前蘇利南奴隸名冊的線上資料庫也已經開放。這還只是一個起點,荷蘭人不是只把人擄去荷屬安地列斯和蘇利南。除了奴隸,荷蘭人在東印度群島也做了很多壞事,殺光一整個島嶼的人之類的,這些都是罪惡的歷史,都需要檢討,而檢討的第一步就是公開史料。我們不能因為懼怕史料被人誤用就不去使用。

㊟ 荷蘭人在蘇利南面對的問題不只是當年的奴隸制度,還有荷蘭人引進黑奴之前的阿拉瓦克原住民。這是一個命運悲慘的人群,自十六世紀西班牙征服者的時代起就受到瘟疫和戰亂的荼毒,幾乎已在加勒比海地區絕跡,倖存至今的不過數千到一萬人,其中有一部分居住在今天的蘇利南。⇩ 圖為加勒比海地區阿拉瓦克人的老照片,背後是他們的家屋。

有任何措施可以應對可能的負面效應嗎?

燕鴴什:真的非常非常困難,我們在檔案學界也還在摸索。首先,為了不要讓過去殖民者以文字記載留下的史料變成論述主流,就必須降低這些史料在整個資訊池的重要性。比方說,創造一些機制,讓死的史料能夠透過資訊技術和活著的相關社群有動態連結,簡單的說就是要跟奴隸制度受害者的社群維持著緊密互動。我想這一點很合理,畢竟他們是最直接的利害關係人。

此外,據我所知,被奴役的人們留下了豐富的非文字性紀錄,例如歌謠、舞蹈、口傳故事等等。這些可能不會直接提供我們三加二等於五、十減十等於零的那種事實——那種事實倒是有可能在檔案資料裡找到,只是往往站在奴隸的對立面——但是能夠提供許多檔案裡沒有的東西。比方說,被奴役者的後代可能都知道某些歌某些舞有什麼涵義,跟什麼樣的情緒和重要事件的口傳故事連結在一起,等等。一旦我們讓這些非文字非檔案的資訊成為更大的資訊池,檔案史料的比例和重要性都會相對降低,就比較不會被當成唯一的觀點和聲音。當然,我們可能需要給整個社會相當的時間,去學習一種新的理解方式。

國家檔案館除了公開一部分奴隸相關檔案,還有沒有其他的行動?能在國會獲得預算支持嗎?

燕鴴什:嘿嘿(乾笑),就我所知目前沒什麼活動。至於預算,不管怎麼嘗試,都有排擠效應。如果增加國家檔案館的預算,一定排擠其他機關的預算,如果不增加國家檔案館的預算,從現有預算支應,一定排擠既有的工作計畫,總之是個很大的難題,還需要民間做出很多努力。只要社會上有一定的共識,國會和政府就不能不跟從,而共識是討論出來的,不開始討論就永遠不會達到共識。荷蘭的社會溝通是出了名的沒有效率,不管大事小事,動不動就要花上十幾年,但只要達成共識,通常就是個相當穩固的共識,我想這種犧牲效率而求取有效性的方法還是不差的。

㊟ 以前荷蘭國家檔案館的正式名稱是 Rijksarchief,可翻譯為英文的 State Archive,後來在 2002 年改名為 Nationaal Archief,相當於英文的 National Archive,雖然兩者的中文翻譯都是國家檔案館。燕鴴什認為,既然改了名字,號稱是全民的檔案館,就不能再抱著國家檔案館的思維、只服務於國家的利益和方便了。他甚至認為,國家檔案館若是始終不思改變,那就應該把名字再改回去,老老實實的當國家的看門狗。

最後,回到聖尼古拉和黑彼得的話題,你覺得該怎麼辦呢?

燕鴴什:是啊,該怎麼辦呢?我也不知道。但是我至少知道一件事,那就是不能拿我們對傳統的情感,當作持續傷害他人情感的理由。反對改革聖尼古拉和黑彼得傳統的人,主張的不外是一種文化情感,宣稱這種情感不應該受到傷害。但每個小孩總要在某個時候發現聖尼古拉和黑彼得不是真的,那也得受點傷害,不是嗎?我到今天都還記得,我小的時候先是發現聖尼古拉不是真的,後來又發現復活節兔子也不是真的,有一天我恍然大悟:「難道耶穌基督也不是真的嗎?」就算這麼震驚,我今天還是活得好好的,因此我看不出來解放黑彼得,讓聖尼古拉自己唱獨角戲,大家能受多大的傷害。如果最後的共識如此,至少我會欣然接受。

附錄:牙買加香蕉船民歌《Day o》

燕鴴什談到被奴役的人們有歌舞故事等種種創作,透過人際網路口耳相傳,都是我們理解殖民與奴隸時代不可或缺的一部分。牙買加的香蕉船民歌《Day o》是一個出名的例子,本來是奴隸之歌,後來由牙買加裔的黑人歌手貝拉方提的演唱而名聞全球,這首歌也成為貝拉方提最為人熟知的代表作。有人說多數歌手對成名作往往厭煩,只是不得不在舞台上反覆演唱,但貝拉方提似乎過了數十年還是打從心底熱愛這首歌曲,或許有一部分是因為這首歌代表他的出身乃至於一整個群體的歷史。他以聽似輕快的曲調反覆唱著「天亮了,我想回家」,或許也訴說他們還有一個彼岸想抵達的心聲。

Come, mister tally man, tally me banana

Daylight come and me wan' go home

下期預告

潘朵拉的檔案之四

荷蘭國家檔案館對早期台灣史的研究有何貢獻?以殖民檔案建立的台灣史能夠解殖民嗎?