邵建:不要把傳統專制主義誤認為現代極權主義

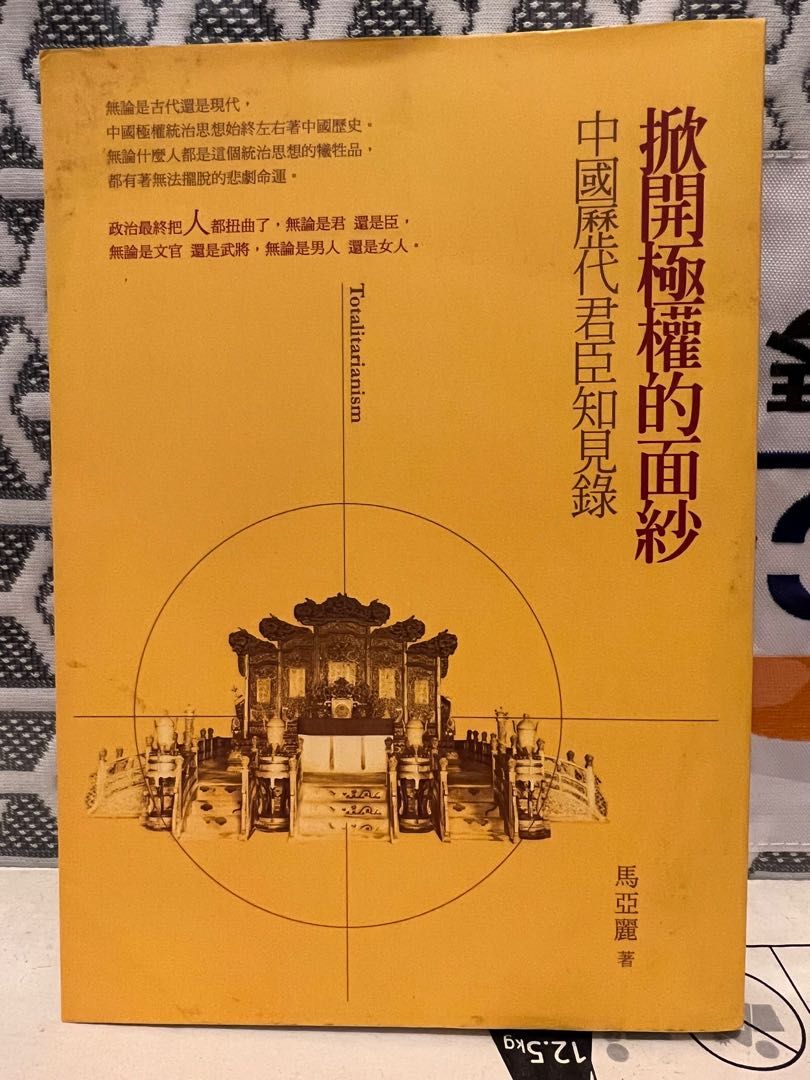

及見書封左上還印了題詞:「無論是古代還是現代,中國極權統治思想始終左右著中國歷史⋯⋯」,不禁嘆息,這真是誣枉我族千載史脈啊。1911年以前的中國歷史,從分封到郡縣,何曾有過一天極權。儘管它可以是專制的,正如它甚至可以是自由的。

把傳統專制誤認為現代極權,當然並非這一本書,而是一種較為普遍的知見。極權即專制,固然沒錯;但專制未必極權,而且古典專制也無以導致極權。讓極權成為專制的代名,是一種知識上的時髦。帶來的誤導是,為批極權,有學者便把眼睛一股腦投向傳統。好像極權主義來自我們自己的歷史深處,這更是謬以千里。

我很敬重的李慎之先生,生前有過一篇文章《中國文化傳統與現代化》,內中有這樣一節:「在上述列舉的西文與中文專制主義對應詞中,我的朋友,去年去世的芝加哥大學教授鄒讜最愛用的是第一個詞totalism,他譯之為‘全能主義’,因為皇帝老子什麼都要管,實際上也就是‘權力通吃’。藉此,也可以更清楚地明白專制主義的含義。」

李老誤矣。Totalism即極權主義,更準確的翻譯,便是以上「全能主義」性質的「全權主義」。但把這個表示某種政治現代性的詞彙用到古代皇帝老子的頭上,對皇帝老子還真不公正。皇帝老子並非什麼都要管,更無法做到什麼都要管。梁任公一再指出傳統社會是一個自由社會,因為政府對民間,除了稅收和官司兩件事,什麼都不管。儘管古代社會不妨是專制社會,它是集權的,但不是極權的,故爾民間有太多的自由。不能用totalism來對應古代專制,正如我們不能在知識上混淆古代專制和現代專制的區別。

極權非縱乃是橫。亦即,追溯極權主義的起源,眼睛不要縱向看,而是要橫向看。在全世界的範圍內,無論中西,古代專制都無以導向極權。極權主義注定是現代性的產物。因此,在歷史的十字架上,無論中西,極權主義都表現為橫向的共時性,而非縱向的歷時性。它的出現也就是20世紀這一百年。

2003年,李慎之先生逝世。當年悉尼的華人學者為追悼李先生舉行了一次學術討論會。記得會上一位上個世紀八十年代即出國的學者,談及極權主義話題時,便表示中國極權主義的資源來自現代西方,不是來自傳統。因此不要把傳統文化甚或傳統專制當極權主義批。他以他在歐洲的生活感受來說明這個問題。這位先生歷遍東歐各國,那時東歐還沒開始轉型。他說他在東歐旅行沒有一點陌生感,一切都像在國內那般熟悉。人們包括售貨員,他們的語言、詞彙、表情、歌曲、旋律、服裝都是差不多的,都滲透著一種共同的意識形態。最後他說,他也去過台灣,但台灣給他留下的印象便沒有上述東歐諸國那種情形。因此同文同種的台灣讓它陌生,本該陌生的東歐卻讓他非常熟悉。

這位先生的感受,其實道出了兩種專制的區別。八十年代台灣轉型以前的國民黨統治,也是專制。但不是極權主義的,因此它和以蘇俄為核心的東歐極權主義專制,便給該先生完全不同的觀感。現代極權以蘇俄為首,它橫向延展,遍及不少東方國家。不管這些國家國情有何不同,但在一種共同意識形態的作用下,哪怕是在日常生活現象上都會出現極大的同構性。

然而,這也正是傳統專制所不及的地方,皇帝老子權力再大,也不會延伸到社會的日常生活。易其言,傳統專制只控制公共領域;極權性質的現代專制,不僅控制公共領域,同時還以其意識形態的方式控制民眾日常生活的私人領域。從公共領域到私人領域,社會的所有空間都被極權掌控,沒留一方自由之地。這就是極權主義作為全權主義的「全」之所在。

章太炎先生曾經對人類進步持有一種深刻的悲觀,所謂:善進惡亦進。是的,現代是一個進步的時代,但專制也在進步,即從傳統威權專制進步為現代極權專制,從而給現代帶來古有未有的災難。但,極權專制善於通過它的意識形態妖魔化傳統專制,好像那是非人間而我們有多幸福。其實,你就讀讀晚清吧,哪怕就是20世紀清末十二年,那也真是一個世紀

最自由的時代。爾後百年史則是每況愈下,自北洋而國民政府,自由開始做減法,愈減愈少,竟至於無(此即傳統專制乃是自由的多與少,極權專制卻是自由的有與無)。然而我們卻說我們是在不斷進步。這真是一個巨大的歷史反諷。

最後不妨與誤認傳統為極權的朋友交流:何必如此厚責傳統,古人沒有貽害我們,儘管它當然有各種弊病。只是我們現代不爭氣,自己選擇了極權。我們與其到傳統中去扒極權主義的灰,還不如到五四新文化中去扒頂戴著進步名頭的糞。新文化的「新」果然是新,但,裡面就有自古未有的極權主義基因。