北美中国女权群“性骚扰”事件对女权社群的绑架以及MeToo运动的危机

近日因为在北美中国女权群里一件有争议的性骚扰指控,最后发展到吕频被网暴的事件,极大地震撼了我。在目睹社群撕裂,昔日熟悉信任的人互相伤害,并被迫被拖进公共领域审判和霸凌,也让我陷入了连续数日的情绪困难,甚至一度无心睡眠和工作。

此事在女权相关的圈子里引发了热议,也催生出一些评论文章。但我想说的是,很多在本群现场的群友都不一定清楚发生了什么,每个人看到的信息和理解差别很大,更不要说群外的人,多半脱离了事件语境,只能在预设和想象中做评判。和MeToo中那些一开始便被公开曝光并接受公众反复质证的性骚扰\性侵害案不同的是,此事的争议发生在社群内部,至今仍有很多私人层面的信息旁人无法穿透,这会导致公众的理解出现偏颇。

我作为当时在任的唯一一名群管理员,旁观并且部分参与了整个事件的讨论,事发后更连夜看完三个相关群里的成千上万条聊天记录,才有了内心确认要写下这篇文章。但是,指望我来当理中客的要失望了,我认为吕频和前群主小门已仁至义尽,问心无愧,当然她们的处理方式有很大的提升空间,但这并不会改变事件的发展趋势和社群的遭遇。

现在看来,此事件已经严重挫伤了北美中国女权社群,并且为中国MeToo运动暴露出可怕的隐患,它值得被我们进一步讨论和反思,从而留下有价值的经验。

因此,为了避免断章取义的截图比赛继续,也为了保护群成员隐私和言论空间,我暂时不贴出所有截图(除了文末一张吕频的发言记录),但我保证以下转述的事情经过,是基于我亲眼看到的群聊信息,若出现进一步争议,我保留打码公开聊天记录的选择。

基于群聊信息简单复盘事情经过

1. 这件“性骚扰案”并不是在吕频所在的群——北美中国女权群——里发生的,而是在另外一个相关小群里,当事女生A告诉朋友,她高中时期被另一个女同学B长期霸凌和性骚扰,留下了很大的心理阴影,因为看到这个女同学B被拉进了北美中国女权群,感到非常不安,觉得群里的安全空间被破坏了。

2. 支持她的朋友们于是把这件事拿到北美中国女权群提出来寻求解决,要求建立应对性骚扰事件的机制和仲裁团体,以便处理被指控女生B,但其他群友就仲裁团的正当性和可行性提出不同意见。吕频参与了有关可行性的讨论,并不断提醒群友不要使用暴力语言。

3. 当讨论还在进行的时候,被指控女生B突然发表了两张和当事人A的私聊截图,对其“性骚扰”指控进行反驳,指出当事A曾主动和她有过亲密肢体接触,两人就一些互动的细节展开争吵,群友纷纷谴责B曝光隐私的行为。

4. 之后当事人A的支持者更积极地主张处理B。不久被指控女生B出来道歉,承认自己不该发私聊截图,但不认为微信群有能力和适合做一个可以进行严谨举证和审判的场所,也拒绝接受任何关于A对于往事的指控和定性。她同时认同对方受到伤害的感受,并表示歉意,承诺今后尽量不在群里发言。

5. 群里继续讨论如何处理此事,当事人A的支持者表示坚持保护受害者的立场最重要,这才符合女权主义价值观,否则便不配自称是女权主义者。但有群友表达不同意见,认为尊重事实也很重要、踢人要符合公共规则。吕频系统性陈述了自己的观点。(*发言内容见文末图片)

6. 群主小门出现,表示最近生活和工作负担很重,刚刚才看到群聊,鼓励大家开放讨论。之后话题岔开。过了一段时间后,再次有群友重提组仲裁团,强调不处理不符合女权主义原则,并反驳了吕频说的“没有权力调查,”认为吕频有权威积极介入此事。

7. 吕频私下和被指控女生B协商,B不愿意退群,因为觉得群里有很多有价值的讨论,并提出即便被踢也要再加回来。吕频提出当事人A不希望和她在同一个群,后来达成的协议是B退出一群,吕频将她加进二群。

8. 吕频将B加进二群的行为触发了很多群友的困惑和愤怒(二群和一群的成员大量重合),认为不应该把“性骚扰者”再加进群,提出这违反了女权群的价值观和道德准则。很多群友针对吕频展开了长达一晚的质证,吕频做出解释:在自己没有能力也没有权力对发生在群外的事做出调查和裁决的基础上,采取了将双方隔离的办法,并且不认为必须要把B排除在A不在的女权群之外。

9. 她的解释并未被接受,有人数次人身攻击,被吕频移出二群,辱骂者跑去一群继续谩骂,吕频做出反击。随后小门在一群里发言,再次解释为此建立仲裁团为什么不现实,但鼓励想要建立的人自行尝试,之后小门分享了自己在初高中被性骚扰和霸凌的经验,表明她年少时也没有认识性骚扰行为的意识。

10. 小门说明她和当事人A是朋友,但是接到私信后没有踢人是因为作为群主要负责,不能暗箱操作,并不认为踢人能解决问题,但也反思了自己没有及时顾及当事人A的情绪。在小门回应群友的询问:“什么才可以建立一个安全空间“时表示,“不是受害者说什么就是什么的空间,也不是无条件满足受害者需求的空间”,这引发了当事人朋友的不满。

11. 质疑声音继续,大家重复相似的观点。介于此时当事人双方都已经不在群里了,有人建议把当事人摘除叙事,把注意力着眼于建立在实验新机制上,小门赞同起草安全空间指南,只要不把重点放在踢人上面。之后气氛有所缓和,部分群友同意去新群里讨论机制建立,然后把经验反馈给大群。

12. 吕频在进入新群后对之前辱骂他的人进行质问,并提出维护当事人A的群友也不应该对针对吕频的人身攻击视而不见,要求处理网暴者。群里的人建了新群让吕频和骂她的人出去对线,但吕频拒绝离开,提出旁观者也有责任回应此事,随即吕频被踢出。

13. 紧接着有人继续跑到一群发表针对吕频的人身攻击,争执无果之后,吕频和小门安排了一场zoom和大家沟通对于群里事件的想法,一位参加者称会议里并没有出现之前群里讨论时没有出现过的新信息。之后群里恢复了平静,大家开始聊各种话题。

14. 就在大家以为事件已经平息之后,微博大V梁钰突然在微博评论里爆料“吃到一个瓜”:“吕有好几个群,中间进去一个强奸犯,群里好多受害者,大撕要求吕把人踢出去,吕不愿意,还支持强奸犯,然后大家纷纷退群。然后大家新拉了群,吕还加进去,结果被人踢了。她现在又想搞一个新的群,还要实名……”

15. 此言掀起轩然大波,在吕频以及多人辟谣下,梁钰道歉。然而一篇更长的《针对北美中国女权群事件的澄清》很快被哲学社和Her小号发表,开篇直指吕频和小门“刻意回避与推卸群管理责任”,“选择性无视性骚扰者”,“纵容其他群成员进一步侮辱、消费受害者创伤”,并且“通过自身在女权圈的地位来打压批评其行为的群友”。最后提出吕频和小门向当事人A道歉的诉求。

另外,此文章新增了当事人A指控小门的女朋友言语“性骚扰”她的内容,并且头像未打码,令小门情绪崩溃,不得不发全套聊天记录给哲学社工作人员自证清白并要求打码。之后包括吕频在内的很多人发言、发文质证并批评哲学社的行为。

看完全部群聊是极大的情感消耗和创伤体验,这是微信无法组织有意义的讨论的铁证,你来我往的碎片式话语在各自的滤镜下被偏颇地提炼、概括、转述,定性,不断新加入的发言者往往只抓取了别人的只言片语予以回应,并不理会前因后果,这一切都使得沟通障碍层层加码而矛盾酝酿升级。

但总之,因为这件事引起的数轮争论中,虽然当事人A和支持者们一直要求踢人或者建立仲裁机制,群内却始终有人发表不同意见。无论是如何定性此“性骚扰案”,还是如何处理,其实都没有达成共识,并非是吕频和小门两人对立于其他所有人的局面。但最后支持者们却把矛头指向了她俩,连被指控人B都已完全隐身,实在令人匪夷所思。

关于“性骚扰案”的判定和处理

首先,这件“性骚扰案”我们无法判定。因为它发生在多年之前的两位年龄相仿(大概15岁)高中女生之间,而且两人之间有互动的肢体接触史,没有明显的权力关系,以上是双方罗列出来的事实。青少年之间的霸凌是严重的问题,所以我也认可当事人受到伤害的感受,并理解支持者们的正义感和同理心。只是基于现有的信息,作为第三方所处的时间与空间位置的局限,无法做出判定,并不存在主观上否定受害者感受、消解受害者叙事的意图。

其次,在公共事务上,清晰界定自己的权责边界、清晰界定私人与公共的边界应该是一个负责任的公共参与者的素养。对于这两点,吕频和小门界定得很清楚:微信群不是任何企事业机构也不是法院,她们作为微信群的管理者(吕频当时甚至没有管理权限)不认为自己有调查和审判的权力与责任,以此做出的判定的正当性也是存疑的、不会被另外一些群友接受的(换做一个群内产生的仲裁团也同样如此),因此为了照顾当事人A的感受,应对办法就是隔离开被指控人B。

吕频和小门都与当事人A熟识,但被指控人B素不相识,即便如此,她们也不愿顺水推舟(不管是人情世故也好是政治正确也好)地把一个未被判定的被指控人排除出社群,尤其是这个群对北美地区的中国女权主义者具有不可替代性。当被人轮番质证的时候,她们坚持不踢人的原因是,“她也需要这个群”,“不能暗箱操作”。在我看来,这种舍易求难的选择,是不会做场面事、说漂亮话的正直之人才干得出来的傻事。特别是在女权群无限共情受害者的氛围中,还能够坚持内心的操守,在不确定时不动用权力,宁愿承认自己的无能为力,也要约束自己的行为,这本身就是一种最艰难的行动。

吕频的自我定位和部分群友对其期待的偏差

这种边界感被哲学社的所谓澄清文定性为了“包庇”、“不作为”、“推卸责任”,随便就上纲上线,那么被批评为造谣也点都不冤。不过,如果不带恶意地推测,这其实反应出来了吕频的自我定位和外界(包括部分群友)对她的期待的显著偏差,也涉及到女权主义者们公共参与的认知与经验差距。

我个人在交往过程中对吕频的观感,一句话总结就是“太不拿自己当个人物”了。她有明显的反建制、反权威的风格,并且不屑于任何外界对于“好女人”甚至是“合格的女权主义者”的规训。此事发生后,她觉得很多人把她看成是“大佬”、“权威”,并且非常在意她的态度、意见或者言论的表现是非常荒谬的,这种被树权威的同时又被反权威的“捧杀”戏码让她不能理解。

我想,这可能和她近几年滞留美国之后的生活状态有关,作为曾经的中国女权行动派领袖,年近五十被迫流亡,那一刻让她感觉自己已经“失去了一切”,包括之前苦心经营的在地社群以及资源。16年起,她在美国从零开始重建中国女权社群和活动现场,但同时也挣扎在基本的生存边缘,被身份问题、财政问题长期困扰,身心健康也一再受到挑战,这种边缘化的状态也许很难让她有一个强势的自我定位。

但在我看来,她确实低估了自己的影响力,除去之前常年推动女权事业积攒起来的经验与公共声望,她的人格也极具感染力,既有常识和人情味,语言能力、洞察和判断能力也尤其突出,实在很难让人等闲视之。我也时常会期待并且重视她对于一些事务的意见,但我同时也清楚,这只是我的一厢情愿,我不能指望一个处境比我艰难百倍的人再对我的感受负责。

然而,不是所有人都明白这种自我定位和外界期待上的偏差,在北美中国女权群的事件里,我观察到两个发生冲突的情节:

吕频对在公共讨论中的人身攻击和暴力语言很在意,只要她看到了就会发言干涉(从这一点来看,她确实在有意识地维护讨论空间的健康)。她不认为可以为了追求“更重要的目标”而正当化、或者搁置和淡化暴力语言和态度的问题,所以当辱骂发生后她才不会碍于面子忍气吞声,而是会追究网暴者。这其实超出了很多群友的预料,因为他们想象中的“权威“是非人化的,想不到她还会有感受、情绪和脾气,并不惮于反击。比起 “性骚扰案”,人身攻击是在线即时发生并且被所有人见证的,这具备了追究的可行性。但是在对方眼里,却被解读成了“自己被骂了比别人被性骚扰了还重要”,“只重视自己受到的伤害”,这便成为一个罪名并且由此构建出了吕频和当事人A的对立状态。

另外,当群友们承认群主的权责有限,并提出尝试建立应对性骚扰的机制的时候,最方便的表态其实是鼓励他们建个自己的群去实践,人毕竟是要在试错中成长的。但是吕频和小门偏偏还非常实心眼,不忘在群里分享自己的采坑和挨锤经验,吕频还用了“我是中国公益圈第一个调查性骚扰事件的人 ”的经验做背书,警示大家可能会面临的消耗和风险。当然不遵循这样的经验也没什么问题,但是这又被拿来解读为“仗着资历和地位打压年轻人的积极性”、“泼冷水“、”关闭讨论”。

这种霸凌在传到微博上之后变得更夸张,梁钰辩称“不知道吕频是谁”,然后评论里却一片“凭什么要知道是谁?”“她以为自己是谁别人都得知道?”的狂欢。我就不能罗列吕频在女权领域的作为了,容易被解读成倚老卖老,可是作为后辈扪心自问,这样的经验主动递到你面前是对你的一种羞辱吗 ?

在翻看聊天记录的时候,我发现甚至在当事人双方还未现身,大家刚开始讨论建立机制的时候,吕频就已经说出了本群命运的预言:

“我以前经历过类似的事情。我们的一些朋友被性骚扰(这事经过了严格调查和相应的公开处理,事情本身确实是没疑问的),后来有一些朋友发现那个骚扰者在一个公益组织的读者群里发言,大家就想让他退群。然后那个群里分成几派……结果很糟。大家都相互拉黑。最糟糕的是,有些参与那次争论的人,几年之后还在网上不断没啥理由地因为自己不爽就攻击另一些人。”

吕频在这次事件里的反应,是她过去千锤百炼的经验下得出的一个解答。我们不能指望这个解答是无可挑剔的,但既然如此蔑视她的经验,却还在不断把对方架上那个构建好的“权威”人设里,通过矮化自己来绑架对方的情感劳动,不是自相矛盾吗?

以上种种迹象都说明,不是她们没有回应、没有作为,只是这回应和作为不符合当事人A和支持者们的期待,所以本质上这是一场党同伐异,尤其是在被梁钰和哲学社拖入公共领域之后,性质已经变成了网暴。

但是,如果我们诚恳地提问:吕频和小门的应对和处理方式有没有提升的空间?我认为是有的。通过复盘就可以看出来,此事件有三个明显的矛盾升级点:

1. 被指控人B跳出来发当事人A的私聊截图的时候

2. 吕频将退出一群的被指控人B拉入二群的时候

3. 梁钰在微博上“吃瓜”以及哲学社发表澄清文的时候

从一个马后炮的角度分析,更加积极主动的回应和沟通方式是值得提倡的。比如说,群主小门是否可以在一开始时私下联系当事人A和被指控人 B,尝试转移到小群沟通调解,避免争议波及到大群空间。再比如说,在吕频做出将两个当事人隔离开的决定后,是否可以先在群里做公开宣布,保证决策过程透明,也许就不会对群友造成那么大的刺激。

然而,这不代表“没有积极回应和主动沟通”可以被当做一个罪名。据我了解,当事人A和支持者一方,多数都是在新冠时期因为停课而拥有大量时间和精力的学生,而小门和吕频是还在上班、谋生和处理各种家庭琐事的社会人,两方的注意力资源差别是悬殊的。而在一群人如此密集的关注下,却仍然没有抓到吕频和小门否定当事人遭遇的实锤,于是当事人A和被指控人B在群里对质时,吕频“十五分钟”没有发言也被当做了不关心受害者的证据。

但归根结底,我并不认为这次事件的重点在于处理方式的好坏,因为它不能(也并没有)被当成偶然的单一事件来“就事论事”。不如说,它所暴露出来的危机,是女权社群和女权运动迟早都要面对的。

公共环境的败坏与网暴化的女权运动

因为失去线下活动空间,女权主义在全面转向线上和社交媒体上之后,所面临的的挑战我曾经在《冲破茧房方能茁壮成长|致女权主义者》一文里讨论过。简单来说,在社交媒体的茧房效应以及算法加持之下,身在其中的人会越来越固执、脱离现实、情绪化、极端,这样的生态很容易形成网络暴力的风潮。一些微博女权主义者也习惯了使用暴力语言和仇恨言论,理所当然地把网暴当成女权运动的方式。而这种方式,现在已经成为了很多年轻人接触和进入女权的界面,先入为主地塑造着他们对女权的理解。

另外,女权运动向线上转化之后还会出现一个倾向,就是议题的中产化和精英化。微博上的“反婚反育”、“反代孕”都是中产化明显的议题。但在切换到北美中国女权群这个更加特权的社群里,这种现象变成了某种极端自我为中心的情绪和标签化、教条化的女权主义理论共同催生的女权话语——以哲学社发表的“澄清文”为典型。

在网暴化的运动背后,其实是整个公共环境的败坏——人们极端缺乏健康的公共参与渠道。很多自称或他称女权主义者的人(比如梁钰和其粉丝)都表示对女权行动派和其曾经的公共活动一无所知——女权主义当然还存在更健康的运动方式,但是在她们的时代式微之后,更多愤怒的年轻人,或者被体制化的人正在丧失公共参与的经验,也失去了还原和理解复杂语境的能力——他们的语言和态度必须是明确、坚定、绝对的,可是这违反真实的人性,因为人是复杂、矛盾、混沌和反复的,我们对于人的理解也是整体的,包含了表情、肢体语言、行为和个人历史,都是大量的语境信息。但社交媒体却迫使我们基于字面的、碎片化地去理解一个人——截图举证是我们公共舆论里最糟糕的产物,因为它把小圈子里的人们充满随意性的话语剥离出语境后,放在了公共空间严苛的全民审查之下。

如果言论可以被这样审查,社群的容错率和舒适区就会变得极其狭窄,在这种风气之下,我们的空间只会被最简单粗暴和迅速高效的机器占领,例如那些信手拈来话术去制造舆论的人。而理解议题复杂性和不确定性的人往往更加审慎和克制,在大是大非、非黑即白的对线中很容易被碾压。

微信尤其是个反互联网精神的土壤,封闭、自恋、茧房式的安全空间和同温层,并且在审查机制垂直性穿透的控制下,已经变成了个权力肆意禁言、封号的屠宰场。每个身在其中的人其实都浸泡在这种圈养+宰杀的焦虑和被剥夺感中,同时又无比执着于在这里营造一亩三分地的安全空间和舒适区,渴望外部大环境给不了的保护和关怀。

我们的社会也是如此,不管是性骚扰还是霸凌,都是复杂的社会问题,需要社会的多个环节予以回应,最后却落到要让一个微信群去处理,是很可悲的。

吕频认为五百人规模的微信群更接近社会,毕竟在女权主义者这个头衔下,也早就不是人品和能力的保证了,这或许已经决定了这里不会符合一心营造安全空间和纯洁女权社群的人的期待。

性骚扰案难以穿透的信息屏障——MeToo运动的迷思与女权社群的盲区

在每天身处魔幻大戏的当下,我理解一些群友对吕频领导力的执着,但要检视的是自己的种种预设而不是对方为什么没有按自己的期待行事,这是巨婴和成年人的区别。我不断看到有群友在强调,要把保护受害者放第一位、对性骚扰零容忍、否则就是言行不一、没有实践女权精神、不符合女权主义原则、不配自称是女权主义者……这反映出个别同志给自己的思想包袱过重,道德标准也定得过高,又急于找到一个解决办法,当期待没有达成的时候,要么就是自己开除自己女权籍,要么就是吕频的“形象”被颠覆或者对女权群的想象破灭了,这种你死我活的心态非常容易出事。

不过,仅仅嘲笑别人的幼稚是不负责的,因为MeToo运动中的某些问题,原本就很少得到社群的认真检讨。当事已至此,我们除了说一句:“欢迎来到现实世界”之外,也应该意识到:这是一个坦诚相见的机会,是一个公开反思社群盲区、破除MeToo运动迷思、重塑女权社群的共识的重要机会。否则,我们还将继续冒风险于被哲学社和其他任何热衷政治斗争的团体进一步绑架女权社群、碰瓷MeToo运动。

“无条件相信\支持受害者”的理念,在经过MeToo的广泛传播与深入教育后,显然已变成了女权主义者们至高无上的信仰,反映在一些群友无法容忍“性骚扰案”无法判定或者不对受害者有求必应。可是要搞明白的是,当我们理所当然说出“无条件相信\支持受害者”的时候,究竟在说什么?

我也曾经是中国MeToo运动中“我也不是完美受害者”活动的发起人之一,它被用作对外交流和宣传时的标语和口号,目的是在公共领域里公开抗击父权社会的强奸文化里,那些污名化和苛责受害者的话术。

但是,类似的话语对于外部世界的影响是有限的,原因很简单,主流社会并不那么在乎受害者或是女权主义者的感受和诉求(这也是我们发起运动的原因)。反观之,这种话语最大的影响力在于女权主义者社群内部,它几乎对我们形成了一种洗脑效应。而且这种洗脑对于发声者——也就是微博女权或者线上女权主义者的影响尤甚,因为她们的运动方式,正是运用女权话语去挑战和改正公共舆论中的性别歧视意识。相较之下,身体力行的行动者——那些介入过性侵害个案的人,更容易发现这句教条在实际情况中不太行得通,也不应该被当做他们的最高行为准则。

当然,没有什么指控是不经过调查和多方质证、光凭一面之词就可以成立的,性骚扰也一样。受害者的“感受”可以形成重要的证词,但是感受是私人层面上的,感受无法被证伪,而对性骚扰案的判定则是公共层面上的(无论是司法还是舆论),后者需要足够的证据和基于共识的判定标准。

但是性骚扰案比其他案件更难判定的地方就在于,它的信息屏障非常难以穿透。如果第三方无法穿透这道信息屏障去检视事实,指控就不能被认定。

导致性骚扰案的信息屏障的因素很多:中国文化里对于性的羞耻感使得受害者耻于讲述,施害者和受害者双方的权力关系使得受害者难以做出指控,而事发现场往往是没有证人的黑箱状态……

(值得一提的是,一些严重的性暴力案,例如强奸案,会有更大的几率有物理证据留存以及警方的专业介入,事实更容易被查证,相比之下,性骚扰的介入和判定难度都更大。)

在信息屏障没有破除的前提下,任何处于公共领域的人或机构,其实都无法对性骚扰案做出正当的判定。于是无数的性骚扰案始终处于公众的认知盲区和法律的触角之外,不堪其扰的受害者们也难以维权。在这种长期无解的困境下,MeToo运动诞生了。

MeToo的成功正是在于打破了这种信息屏障,受害者通过公开讲述其个人经验,将施害者曝光到公共领域,而行动者们(他们是同学、朋友、师长、记者或女权活动者……)也通过个案介入和与受害者深度合作(并在这个过程中检视案件),帮助其张罗证据,完善叙事,并广泛传播,引发舆论关注,争取问责相关单位并实现诉求。这道沉重的迫使受害者噤声的信息屏障,是在受害者和行动者的勇气和共同努力下冲破的,她们为后续的受害者们降低了发声的门槛和代价。

Jingyao诉刘强东案的各个环节一度曝光在全国数亿人的检视之下,在国内机构媒体集体堕落,而网络舆论一面倒的“仙人跳”声浪之中,女权主义者们通过编辑发布完整视频内容、翻译完整警方报告、发起“HereforJingyao”、“我也不是完美受害者”等活动,与资本争夺话语权,并持续陪伴和支持Jingyao的民事诉讼之路,至今仍然在向公众发布最新的庭审进展。

还有很多受害者们也曾通过公开言说、公开举报的方式,以自己巨大的个人名誉和社会信誉为赌注发声。她们克服了性的羞耻,也打破了受害者和施害者的刻板印象——受害者并不是软弱的、无力的并且被剥夺的,她们在MeToo的过程里实践了从受害到幸存者的转变,甚至像弦子一样,转变成了一个积极的女权行动者,以自己的力量和资源帮助其他受害者,并在微博上持续为女性和各种公共议题发声。

这样的MeToo运动是我们宝贵的社会财富,它绝不能被网暴者劫持,甚至变成网暴者的工具。

MeToo中的“公开言说、公开举报”程序,本身就已经筛掉了一大堆经不起检验的案件,然而——我不怕让大家再清醒一点——即便这样,也不代表所有曝光出来的案子都是天然真实可信的。

介入个案要冒风险,但只有介入个案,才能够穿透信息的屏障并接近真相,不实践的人永远想象不到真实的事件中有多少复杂、矛盾、幽暗的互动。不瞒大家说,在北美中国女权群的事发生之前,我和几个朋友也正好在介入一起有关留学生的性侵害案件。当事人付出了大量的时间精力,也有很强的执念要走司法途径,所以我也是带着“无条件相信\支持受害者”的信仰进入的。现在想起来,这其实是一种可怕的惰性和惯性,即便途中不断出现疑点、感到非常不舒服,我也未曾停下来反思。直到吕频在朋友圈里发出了警示,然后又两次打电话给我讨论此事,我才开始重视到事件里大量事实不清楚、不合理的部分。

我感动的是在真相也许永远无法查证的前提下,这种(半公开)的表态其实很容易留下把柄,吕频大可不必拿自己的公信力来冒险,但她自觉有义务保护同伴,不愿看到我们鲁莽的行动和无谓的消耗。那一刻我觉得,她在乎“人”而非教条式政治正确,她的经验不是为了用来明哲保身,而是切实地帮助到了我们,这是她女权的方式。

后来我才发现,遇到这种情况的不止我一人,至少有两件经过了媒体曝光、形成广泛社会影响的案子,存在着比较严重的事实不清楚和掺水问题,但是介入的行动者却没有公开讲述,一是可能真相本来就难以定论,二是因为害怕伤害到当事人,三是(我个人体会)害怕会给反女权运动者“递刀”或者给女权运动蒙上阴影。

但是犯错的内疚至少让我意识到自己认知和能力的局限,也决心再也不要打着正义的旗号横冲直撞了。没有人应该被这样的热情毁灭,没有人应该成为我践行价值观的祭品,务必时时刻刻检验自己的预设,尊重人、事实和程序正义,而不仅仅是立场、意识形态和理想化的结果——甚至把注意力一心放在“解决问题”上而不是好好沟通和理解身边的人,这才是被体制化毒害的结果。清晰的边界意识、在地经验和审慎的态度都是能够防止自己“出于好意”的行为变成伤害他人的悲剧。

而在此同时,我的心里也出现了一个巨大的疑问:是否我自己也变成了构筑这道信息屏障的帮凶?是否因为我和更多女权主义者都不愿公开讲述自己的失败经历,也难以面对和讨论这些运动中的“黑暗面”,落入了“完美的女权主义者“的陷阱却不自知,结果造成社群中的公共认知和表面化的舆论中越来越多的盲区和偏见?而这些盲区和偏见,最终通过北美中国女权群事件反噬到了我们的社群和我们的运动?

在遭遇那件扑朔迷离的案子之后,吕频对我说:“也许有一天你会想明白,那一天就是你把这件事写出来的时候。”我想到这里就很难过,因为我没法完成这个任务。

被利用的信息屏障——北美中国女权群事件对女权主义和MeToo运动的持续绑架

由此可见,MeToo的全部努力其实都在于穿透性骚扰案的信息屏障。但是在北美中国女权群事件里,这种信息屏障却可能遭到了利用。

利用这种信息屏障的掩护,受害者的叙事便非常容易操弄,而且难以被公众揭露。这给我们的社群造成了巨大的风险——一些人只要紧紧抓住并操弄受害者叙事,就能轻易实现对女权主义的绑架,以及正当化自己的无限执法权,而且被质证的风险极小,质证的成本极大,尤其是在女权圈子内部。

(大家不妨观察一下,当事人和其支持者是在积极推动此案的公开透明,还是在极力避免如此。)

正是因为社群以外的人质证“性骚扰案”不需要如此大的成本,所以在MeToo运动里,我们才可以“大言不惭”地说要无条件站在受害者一边,因为我们知道:指控一旦曝光,更多的质证和审判任务是由公共舆论和各个相关机构来执行的,而他们是压倒性的权力。我们只不过是在鸡蛋和高墙中选择了鸡蛋,站错鸡蛋的风险也是可承担的。但是当案件发生在我们社群的成员之间,质证和审判的任务必须由我们自己执行的时候,我们则会变成那个压倒性的权力,由此对个体造成伤害的风险是不可承担的。

如果不明白这种“压倒性的权力”指什么,只要看看这些天由梁钰和哲学社招来的网暴声势即可。当你认识到滥用权力的后果,就会明白吕频拒绝承担审判责任的意义。

权力是相对的,因为身份是流动的。意识到自己总可能犯错、意识到自己总有力所不能及之处,不知道如何行动的时候不采取行动,也是女权主义的重要实践。

论述清楚这一点,并不是为了把我经历的那个案子和这次北美中国女权群里的“性骚扰案”类比,并质疑受害者的可信度(以防有人想要如此解读),而是要提醒大家:“无条件相信\支持受害者“的理念不能够被教条化,谨慎从任何个案里提炼什么普遍化的原则和先验的概念。个案和个案差别很大,只能具体问题具体分析,才不会轻易被人用女权主义的“标准”绑架。

我依然认同当事人A的感受和经验应该被正视,因此我诚恳建议,如果当事人和其支持者认为自己应该受到MeToo运动的同等对待的话,最应该做的就是像MeToo里的案件一样,公开举报“施害者”,以便双方都能公布证据和证词,供公众进一步检视和质证,也让包括我在内的社群成员们自由判断是否可以提供帮助。

比如说,当事人A在哲学社的文章里新指控了群主小门的女朋友对她言语上“性骚扰”,但仅仅提供了单方面的选择性截图,而公众也并不清楚当事人和群主、以及群主的女朋友之间的私人关系和互动模式是什么。但是看到了全部聊天记录的人,或许便不难明白朋友间你来我往的玩笑并不属于性骚扰的范畴,否则这就变成了互相骚扰。所以公布全部聊天记录,是被指控人有机会自证清白,并且让我们能够公正判定的最佳途径。

当然,没有谁能够强迫当事人曝光自己的隐私,可是在没有走出这一步之前,就开始要挟女权主义者站队,并用春秋笔法招揽局外人“吃瓜”是十分卑鄙的。没人能一边阻止公众了解事实,一边又索取公众的同情和支持,可惜现在的情况就是,每当我们试图检视和质证时,就被指责为“消费受害者”、“责备受害者”。

估计很多朋友做梦都想不到,这些我们曾经用来抗击父权社会的运动话语,今天被同道用来对付我们自己。

昨天哲学社又发了一篇回应吕频的“澄清”文章,不出所料的是,文章再次套用了MeToo运动混淆视听,为自己把北美中国女权群的事件操弄成了政治斗争的行为正名,并试图继续勒索女权社群和公众对MeToo的感情。它的恶劣之处在于,公众其实根本不在乎这个社群内部的任何纷争(最多将它当成八卦和吃瓜),而受到伤害的,都是那些最关心和在乎女权社群与运动的人——包括从零开始经营北美中国女权群的吕频和小门。

哲学社公审有性骚扰嫌疑的社群成员是有先例的。不客气地说,这是一群习得了精致的女权话术,自我意识膨胀,边界感淡薄,也根本不对女权运动负责的特权阶级。如果听之任之,恐怕会继续破坏女权社群的信任根基,并且为整个MeToo运动埋下长久的隐患。

我只想送给他们一句忠告:在如今的环境里,发动网暴的人也必然沦为被网暴的对象。

除此之外,那些在群里人身攻击吕频的人、撰写哲学社文章的人、以及向梁钰爆料的人也一直都在隐身,至今无人为其所作所为担责。支持受害者本应光明正大,如果你们真的笃信心中正义,并遵循自己在文中所宣称的道理,大可以站出来公开对质,像我们一样用自己的名字来践行自己的信念,而不是躲在暗处,酝酿敌意和猜疑。

对于受到冲击的更多社群成员来说,见识到我们之中的一些人毫无界限、不计后果,不惜利用女权主义和MeToo运动展开对无辜之人的网暴后,确实可以让你们感到担忧并进行回避——很多成员说再也无法信任大群空间并且不愿意在那里发言了。但是,也希望更多人意识到,我们每个人都有责任去维护社群的安全,和女权运动的健康发展。请大家有一分理说一分话,拒绝把舆论空间拱手相让给网暴者。

本文仅代表我个人意见。

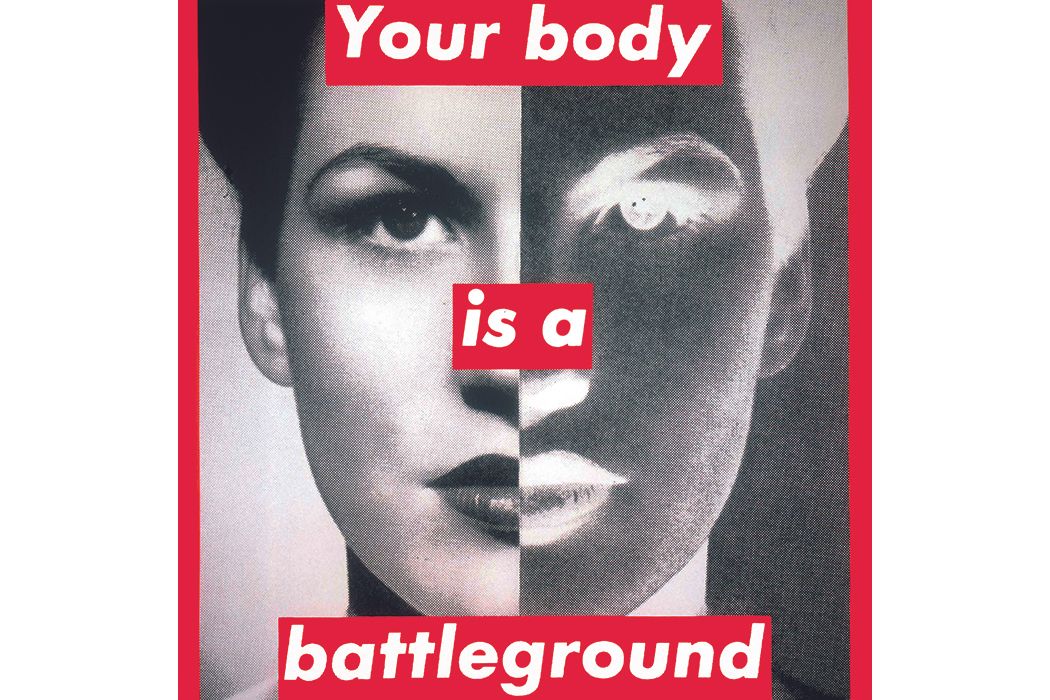

*附吕频在群里讨论时的发言记录: