香港幼兒教育問責之一:行政及市場問責

戚本盛

2022年1月

(《香港幼兒教育問責》四之一,之二、三、四見 戚本盛(Matters) 。

全文PDF下載:https://tinyurl.com/cpsmatters

本文封面插圖自 Pixabay 下載。

1. 引言

本文主要以香港資助幼稚園的教師工作為主要語境,分析「教育問責」(Educational Accountability)的基本理解。第2節以幼稚園家長教師會會議的一個個案開始討論;第3-7節參考Kogan (1986)的「規範的問責模型」(Normative models of accountability)作出分析,並提出問責機制及問責量度的概念,第8節說明對專業的常見理解,第9節比較不同國家或地區幼兒教師的教育問責,第10-15節後提出幼兒教師履行教育問責時的專業價值及專業能力等概念。文中選用若干香港幼兒教育的議題為分析例子,包括自由遊戲、質素評核、國民教育、教師人手計算以及身教的公私界線等,用例雖以幼兒教育為主,但問責量度與重視專業問責等提法,也適用於中、小學及特殊學校的教育。

2. 個案:家長反對自由遊戲

本節以某校家長教師會的個案為例[註1],說明教育問責涉及的不同面向。

九月下旬一個周五晚上,某校家長教師會準七時開始新學期的第一次會議,第二項議程即為「報告本年度關注事項:加強自由遊戲,促進幼兒學習」,黃校長為此提交了學校計劃,並解釋了總目標及各項工作重點。校長話音甫落,家長教師會的副主席陳太便提出異議,她特別提到「學校不是play group」「我逢周六都送孩子去play group,孩子來學校是要學習,不是遊戲。」然後,三數家長相繼發言,並引伸到「要改變本校happy school的宗旨」「學術水平不夠高,學生便考不上名校」等等。

家長發言後,黃校長作出簡單回應,大意包括「遊戲的目的是促進幼兒學習」「遊戲是幼兒的主要學習策略」等。負責課程統籌的張主任接着指出,教育局的課程指引明確要求學校每天不少於30分鐘的自由遊戲時間,學校參加了「幼稚園教育計劃」便一定要遵守教育局的指引等。主任的意見引起陳太很大的反響,她認為教育局的政策不一定正確,家長也是納稅人,學校應該尊重家長的話,但也有家長認為,學校既然得到教育局資助,學校便應按照指引來做。一直未有發言的主席鄧先生則提問,「可否把『自由遊戲』改為『從遊戲中學習』?」似乎要為這場激烈的爭論打圓場。當然,大家都沒有惡意,只是想學校辦得更好。最後,校長向大家保證,學校不會只讓學生自由玩樂,並為關注事項中的「自由遊戲」加一註腳:「自由遊戲即從遊戲中學習(learning through play)。」各家長再沒有爭辯,會議便轉到下一個議程。

會後,黃校長和張主任送別家長後,留下來談了好一會。張主任有一點兒激動,她認為陳太根本不明白自由遊戲的意義便妄加批評,引致其他家長加入反對,對學校很不公平,她甚至說,學校政策要聽沒有專業資格的外行人諸多意見,很浪費時間,這樣工作很辛苦、沒意義。黃校長也說,夾在教育局和家長中間,很感為難,不過她認為,「最要緊是讓幼兒學得到,學得好」「即使在家長群組、Facebook中有人說三道四,不利學校聲譽,也沒辦法」。「那麼,真的要放棄happy school嗎?校長,要放棄我們的初心嗎?」張主任問。二人沉思了一會後,校長說,學校宗旨不會說改就改,但怎樣取得家長認同也很重要,她表示會將家長的意見向校監報告,但她請張主任帶領同事再優化提升K3幼兒學業水平的方案,方便他們升讀小學後順利適應,不過,她也強調,這不是要把課程加深或過份操練。說罷,二人苦笑了一下,便各自執拾離開學校,黃校長望望手錶,這時已是晚上九點多了。

個案中有很多教育議題可供討論,本文只談關於「教育問責」的部份。就「教育問責」中的「教育」,本文專指「學校教育」,尤以幼稚園教育而言,而不採用較廣義的、泛指的意思。至於「問責」一詞,可以循兩個方向理解:第一,如果說「甲向乙問責」,即指甲就着某事的責任向乙提問,但沒有明顯涉及乙須否回答的意思,又或者說,只能假設乙須回答。第二,「乙接受甲的問責」,即指乙就着某事的責任回答甲,既指回答,之前便有提問。前者較接近中文「問責」的詞意,後者則較接近英文 “accountability” 的 “being accountable, responsible, answerable” (解說、負責、回答的)的意思,重點在於就某事的責任作出回答。可以說,中文「問責」側重「問」,但英文 “accountability” 側重「答」,概括而言,問責即就着甚麼事項(what),由誰(who to answer,答方)回答誰(whom to be answered,問方)的過程及其相關的議題(Burns, Koster & Fuster, 2016),這種回答不是一般意義的回答,而意味了某種制裁:如問方不滿回答,有權作出制裁,答方須承擔後果(Kogan, 1986)。問方是否滿意,在乎以具有一定內涵的尺度衡量答方表現,本文稱這衡量的尺度為「問責量度」[註2],由衡量到制裁的運作則是「問責機制」。

下表列出對個案中行事或意見的分析。

3. 市場問責

上表「不滿的後果」一欄中有多項提到「家長選擇」。家長選擇讓子女入讀某校,或讓已入讀的子女繼續就讀,可假設為滿意該校的表現,想子女接受該校教育,這可稱為「積極選擇」,屬於「選擇投入」;如果不滿該校的表現,不想子女在這校受教育,可選擇不入讀或讓已入讀的子女退學,可稱為「消極選擇」,是「選擇退出」。以事項1為例,家教會的委員如果不滿學校的報告,固然可以表達關注,而家長表達不滿的最強手段通常是退學。

這樣看來,家長選擇便類近消費者選擇,學校如想得到家長的積極選擇,或不想家長對學校作消極選擇,便有需要讓家長滿意。對子女已入讀的家長而言,是滿意學校給予其子女的教育;對潛在的家長而言,子女雖然尚未獲取錄入讀,但也滿意學校將會給予其子女的教育。這樣便間接促成了消費者問責,學校招生和家長選擇構成供求關係,形成選校的市場,學校按此接受的問責,便是「市場問責」(Market Accountability)。一般的商品市場,機制是買賣,賣方務求商品受買家歡迎以爭取利潤,利潤因而可作為市場表現的一個「量度」(Profit as a measure of the market performance):利潤較大的商品,其市場表現可視為較佳。應用至「私營教育市場」的話,機制便是家長選校和學校取錄,或可簡稱為「學生入學」,而量度同樣是利潤。

自2017年9月推行的「免費優質幼稚園教育計劃」(其後改名為「幼稚園教育計劃」),是政府向幼稚園提供的主要資助計劃,參加的幼稚園佔幼稚園總數逾70%,沒有參加的幼稚園,便是通過沒有公帑資助的市場向家長提供服務。公帑資助的幼稚園教育計劃也可應用市場問責分析。家長及他們所代表的幼兒作為買方,所得的是教育服務;新生申請入讀或現讀生繼續就讀,可理解為購買。和一般商品市場不同的是,家長無須付費[註3],學校所得來自公帑的資助,經教育局按每月學生人數向學校發放。資助用於主要包括校舍租金或教職員薪酬等各項開支,但盈餘不得視為利潤撥歸辦學團體分成。簡言之,從市場的角度來看,幼稚園教育計劃促成了一個有公帑資助的市場,問責機制與私營教育市場的一樣,以學生入學為其機制,為了得到資助,便須爭取維持或增加學生人數,於是也須爭取家長滿意,依學生人數計算的資助,便可理解為問責量度。

在公帑資助的市場裏,資助是政府提供的,接受資助的學校須接受政府開列的條件,這個市場則不只有家長和學校作為買賣雙方,而同時存在政府的角色,也就是說,既受服務的供求影響,也有政策介入的因素,政府某程度也可視作買方。對沒參加幼稚園教育計劃的三成幼稚園的私營市場,政府也會作一定的監管或問責,只是幼稚園與政府之間不存在買賣的關係,本質上有異於市場問責,下文對此會再作分析。

4. 行政問責

表1中的「政府制裁」,則屬於教育局不滿學校表現時採取的行政手段。教育局作為政府部門,通過《教育條例》或其他相關法例,可對學校作出監管,這種監管運用的是法定權力,適用於所有學校。對資助學校而言,在法例之外的監管關係更有資助協議界定,例如適用於資助中、小學及特殊學校的《資助則例》、參加相關資助計劃時的條件、教育局的不同指引等,事項6便提到學校須按教育局的課程指引,在時間表中設定幼兒的自由遊戲時間。

《教育條例》訂明的權力就是「行政問責」(Administrative Accountability)的權力,該條例以促進香港教育為宗旨,賦予教育局監督和管制學校的權力,包括學校、校董和教員的註冊與取消註冊,教育局也有權直接給學校委任校董,命令兒童於任何中、小學入學,委任督學進入學校視察任何學校等。這些權力便是行政問責的機制。

就學校內部組織而言,學校工作人員都有特定的負責對象,例如教師向校長負責,校長向校董會負責等,這種問責關係可稱為「管理問責」(Managerial Accountability)[註4]。負責對象即問責關係上的問方,工作人員即答方,答方須就工作表現回答問方以取得滿意,問方有權對答方作出指示或施行獎懲,答方須服從問方合理的指示。這些指示或獎懲權力便是管理問責的機制。在官立學校而言,政府就是辦學者,官立學校由教育局管理,直接向教育局負責,教育局與官立學校之間有着管理問責的關係。目前在教育局屬下只有官立中小學,但並無營辦幼兒學校。

以政府向學校問責的關係來說,機制就是權力,由教育局施加於學校。學校為免受到制裁,便須按教育局的指示行事,務求得到認許,起碼是沒遭反對。教育局的職責是有效地推行教育(教育局,2021a),何謂「有效」則由教育局定義。教育局的職權是公權力,運用公權力講求「正當性」(Legitimacy),其基本含義是合乎法律要求,或沒有違反法律。法庭曾裁定政府的升中派位機制非法(Equal Opportunities Commission, 2001)、校本管理條例修訂沒有違反《基本法》(The Catholic Diocese of Hong Kong, 2011)、某校也曾被教師訴諸法庭並被判定疏忽(Lee Tin Yeung, 2002)。在美國,甚至有學校執行校規也被判侵犯學生人權的個案(Tinker et al, 1969),這些例子說明「依法」與「合法」是不同的概念,依法行使的權力也不一定合法。

正當性的另一含義是權力運用為承受權力者即公眾[註5]所認可,起碼是不被認為不合適或不予支持。政府方案通過公投獲得支持,或者勝出大選後籌組政府施行各種政策,都可算是有較強正當性的;時有發生的是,政府受到公眾質疑或爭議,甚至缺乏普遍的支持,但只要沒被取代,則仍然具有一定的、但較弱的正當性;由此也可以說,正當性既可分有、無,也可分強、弱。行政或管理的決定如被法院裁定違法,當然要修正,即使沒有違法,但若缺乏正當性,往往難以推行;若被認為正當,推行便較順利。以政府合法制訂的中學教學語言政策為例,1997以《中學教學語言指引》為代表的政策和2010年起實施的微調政策,同樣都是依法行使的教育政策,但學校以及社會的反應,包括是否支持有關政策,就落差很大(曾榮光,2011;Poon & Lau, 2016; Li, 2017)。就學校內部而言,教師的事業取向、學校與家長協作以及課程領導,團體成員的認受對行使管理權力也十分重要(Ball, 1987; 吳迅榮,2006;湯才偉、呂斌,2006;黃琳、霍秉坤,2016)。簡言之,權力運用講求正當性,正當性可視為行政和管理問責的量度。

5. 問責量度的分析

上文已指出幼稚園資助計劃中家長與學校之間的市場問責:個別家長不滿而作消極選擇,可使學校減少資助。從政府與學校的關係來看,學校為取得資助而遵從教育局的指引,教育局不滿學校表現而取消資助,這樣學校與教育局之間其實也是一種市場關係:學校作為賣方供應教育服務,教育局作為買方購買服務。這樣的關係和行政關係的差異,在於問責的機制與量度。以資助作為量度的是市場問責,家長不滿和教育局不滿同樣起着減少或取消資助的制裁作用。須注意的是,撤銷資助並非政府的終極手段,如上所述,政府通過《教育條例》等即有監管學校的其他權力,包括取消學校註冊,即所謂「封校」。

此外,雖然政府資助來自公帑,但學校無須像事項8所述接受個別納稅人的問責,又或者說,沒有讓個別納稅人直接向學校問責的機制。學校運用公帑,須通過教育局向立法會的代議或間接制度負責。整體上政府須按《基本法》第64條規定向立法會負責,立法會也有《基本法》第73條規定的質詢政府工作等職權,例如2020-2021年教育局局長曾分別就某個獲公帑資助的辦學團體屬校的收生制度、幼稚園教師的薪酬及小一學位分配制度回答立法會議員的提問(《立法會五題》,2012;《立法會十六題》,2020;《立法會十九題》,2021)。

家長和學校之間也可以有非市場的問責關係,例如提倡家庭與學校合作的觀點,鼓勵家長成為學校的伙伴,則家長便具有參與或商議的角色。換言之,家長本身有時是位處其子女接受服務的一端而類近消費者進行市場問責;有時是參與校內管理的問責者,包括接受諮詢角色較強的家長教師會成員,如成為有一定管理職責的家長校董,則除了作為問責者外,同時也須就校董會的工作接受問責;此外,家長也會介入服務而須接受問責,例如參與組織親子旅行、運動會等。家長參與學校工作通常都是義務的,由此也可見,接受問責在於有否職責,受薪與否並非必然因素。這種職責相關的概念對釐清問責十分重要,下文論及教師身教的公私界線時會再作探討。本文第2節的個案中,學校作為問責關係的答方,定期在家長教師會會議上作出報告,家長執委作為問方就報告提出意見等,便可理解為管理問責。

值得留意的是,個案中某些事項並不存在問責關係,因為問題內容過於空泛而難以回答(事項7),或答方不須為有關事項負責,例如事項13, 14及18。主任固然對學校有一定的期望或意見,但學校並不以個別教職員為負責對象。就這三項而言,如果主任作為僱員不滿意家長或學校而辭職他去,也是一種「選擇退出」的消極選擇,通過教師和學校之間的僱傭關係行使,嚴格來說,也可說是一種「教師的人力市場」,當然,在這個市場一般不會以教師為消費者,一般而言,其問責的效能不可與「家長選擇的市場問責」(Market accountability of the parental choice)相提並論。

政府以不資助作為制裁的話,可理解為一種市場手段;家長在管理問責中也可能有問責或接受問責的角色;教師以辭職表達不滿也屬市場手段,由此可見,着眼於問答雙方誰屬的關係上,即政府與學校、學校與教師、學校與家長的關係上,行政和市場問責並不互相排斥而可以共存。又或者說,同樣的問方,是可以有不同問責身份的。分析問責因而不宜只看問方或答方是誰,而是要考慮問責機制及量度。在具體的事件中,屬行政或市場問責,須按具體的情況區分。

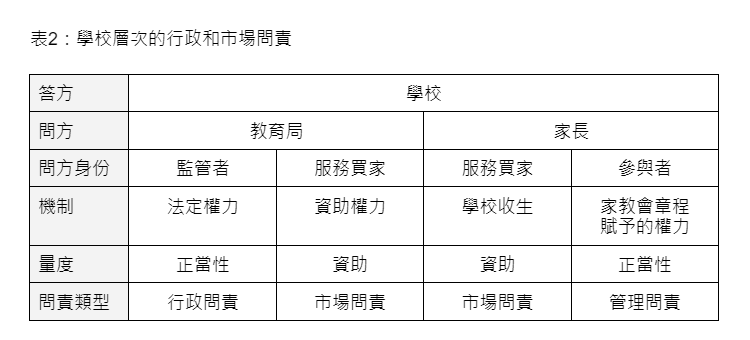

下表是以教育局與學校、家長與學校的關係為例,於學校層次的行政問責和市場問責的比較分析。

綜合而言,香港幼稚園的家長選校機制雖然未算得上是完全競爭,但市場問責已有相當發展。至於家長作為買家滿意了,是否必然合乎學生的利益則還是要再作分析的,例如個案中提到的家長或不了解自由遊戲與幼兒學習原理的關係、以及部份家長期望或教養取向形成所謂「催谷」(即推動、加強)甚至揠苗助長的文化等問題(例如:管旅華,2013;龔心怡,2015)。

香港的普及教育已有40多年,佔幼稚園營運所需主要部份的資助計劃,自2007年「學前教育學券計劃」起,政府作為監管者和服務買家的行政和市場互有重疊的問責制度,已累積相當經驗和事例。單就學校質素保證機制而言,也有近30年的討論,當然,如何發揮官僚的優點而避免其弊端,則是公營部門改革的長期關注(例如:教育統籌委員會,1994;Cheung & Lee, 2001; Scott, 2010; Lam, 2014),既要改革規章文牘至上的現象,也要避免問「問責導向」,即只問可計之責(accountable for the countable only),難計或不計的便掉以輕心,問責是為了改進(accountability for improvement),若演變為改進為了問責(improvement for accountability),則屬異化無疑。至於由行政權力定義的教育成效,其正當性在於是否合乎學生利益,同樣是可以爭議的。

6. 行政和市場問責的局限:以自由遊戲為例

本節就第2節的個案中作為學校的年度關注事項的「自由遊戲」提出疑問,以此為例指出行政和市場問責的局限。

個案中學校「加強自由遊戲,促進幼兒學習」的計劃,其實是配合課程發展議會(2017)的《幼稚園教育課程指引》(簡稱《課程指引》),該新版本其中一個修訂重點是:

提倡幼兒從遊戲中學習,並加強遊戲中的自由探索元素。(頁12)

文件的第4.4節說明「從遊戲中學習」的「理念」,包括:遊戲是配合幼兒階段發展特徵的「有效學習途徑」、促進幼兒身心發展的「理想活動模式」,可發展創意、解難、控制身體動作等能力,也有助幼兒抒發情緒及社交發展等(頁53)。於此,所說的是有利於學習的遊戲,可理解為「作為學習手段的遊戲」(Play as a means to learn)。

文件接着提出:

建基於本地學校在教學實踐的經驗和優勢,我們深化幼兒在遊戲中學習的理念,進一步加強遊戲中自由探索的元素。(頁54)

文件沒有交代「經驗和優勢」是甚麼,也沒有解釋「加強遊戲中自由探索的元素」與「深化幼兒在遊戲中學習的理念」的關係。接着說明「遊戲的類別」後,便是「加強自由探索的元素」的段落,包括4項實踐建議:

自由探索是遊戲的重要元素之一,是幼兒有效學習的催化劑,能維持及增強他們的專注力和學習興趣。學校應配合幼兒喜愛遊戲的天性,為他們提供參與自由遊戲的機會。

……設計各式各樣的遊戲,為幼兒提供輕鬆及有成效的學習經歷。

……善用課室興趣角、大肌肉場地等設施,讓幼兒能在活動區域自由走動。

教師宜減少遊戲的規範,讓幼兒在自由遊戲中,……選擇各式各樣的玩具、邀請玩伴及設計遊戲的玩法,盡情……探索身邊事物。

半日制及全日制幼稚園,應分別每日安排幼兒參與不少於30分鐘及50分鐘的自由遊戲。學校應避免於幼兒自由遊戲的時段進行其他學習活動。(頁55)

這段說明中,「輕鬆的學習經歷」「能自由走動」「減少規範」「選擇玩具」「邀請玩伴」「設計玩法」「盡情探索身邊事物」均可歸類為學習過程,「維持及增強專注力和學習興趣」「有成效的學習經歷」則屬學習結果。其中嚴格來說「成效」也宜作出界定,不過一般而言可理解與學習目標相關。

就《課程指引》的論述,起碼有以下數點需要釐清。第一,所謂「探索」(exploration),常解作「多方尋求答案、研究、調查、發現」等意思(《漢語大詞典》,1990;The Oxford English Dictionary, 2000),用於學習則有「探究為本的學習」(Inquiry-based Learning, 2016),在幼兒教育中,有學者指出探究的重點不在結果而在於經歷(Farmer-Dougan & Alferink, 2013)。即使不易三言兩語界定,但好的、適切的幼兒階段的探索,甚或強或弱版本的探索,在《課程指引》裏以能說明為宜。

第二,奠定香港當前教育政策方向的,後來也成為擬訂2017年後的幼稚園資助政策的參照點的,是教育統籌委員會(簡稱「教統會」)於1999年開始諮詢,同年9月發表的《教育統籌委員會建議的教育目標》,其中列有幼兒教育的目的、目標、具體目標及實踐方針,並提到遊戲的重要性:

兒童成長的過程中,遊戲佔了很重要的地位,以遊戲為主的各類探索活動有助兒童均衡發展。(教育統籌委員會,1999b,實踐方針第6項)

1999的「以遊戲為主的各類探索活動」(英文版本為 “play-oriented exploratory activities”),和2017年《課程指引》的「加強自由探索元素的遊戲」(英文版本為 “further strengthen the element of free exploration in play”)比較,明顯屬不同的概念,前者是探索活動,而以遊戲為主要取向;後者是遊戲,含有探索而且是自由探索的元素;前者作用在均衡教育而後者則是為了促進有效學習。《課程指引》理應不會混二而一,如果中間有需要改變或修訂,明確交代箇中理據,正正有助於課程的理解,可惜這方面的交代可謂付之闕如。

第三,證諸幼兒學習或認知研究,給幼兒提供安全、愉悅的環境固然有利調動學習動機,以遊戲為常用學習策略也幾成常識,但「探索」似乎並無凸顯的位置,而且,「自由」的含意更多側重於「開放結果」「不作預設」的意思(例如「積木遊戲」,Block Play),而不一定專指「探索」(Wellhousen & Kieff, 2001; Pramling-Samuelsson & Fleer, 2008; 吳雅玲、許惠欣,2008;Smidt, 2011; Stack, 2013; YC Young Children, 2015; Nguyen, Duncan & Jenkins, 2019),自由探索與幼兒學習成效、專注與學習興趣的關係在《課程指引》中並無交代;在遊戲作為學習手段中,自由探索與非自由探索的各自作用及應佔比重,即使是原則性的交代也欠奉,這些無疑都有礙理解《課程指引》凸顯自由探索的意義。

第四,《課程指引》既指須「促進幼兒的全面和均衡的發展」(頁18),而且在學校的情境,經教師的安排、以學習為目的,意味了所謂「自由」是有規範、經設計及有意向的,嚴格來說,應稱為「安排的自由遊戲」(Arranged Free Play),自由的程度視乎安排的質量和數量,這樣說,當然並不排斥萌發或即興的教與學的機會。比較不同原則,可以有助於釐清遊戲中的自由的性質:如果幼兒的自由與一些學習目標有所落差甚或衡突,例如玩具選擇偏頗、或邀請玩伴過於固定,會不利均衡與社群發展,則教師應加強安排與介入,但這樣便須暫捨「教師宜減少遊戲的規範」(頁55)的原則,文件如能就此討論,可望更具意義。這點也與教師「參與者」「啟迪者」及「介入者」(頁55)等角色有一定關係,可惜文件沒有說明清楚。文件所述的合作遊戲「有一定的規則約束、具備組織性」,角色扮演遊戲則有「模擬」(頁54)的特性,這些性質與自由探索的元素的關係,文件也應有卻沒有討論。

其實,就香港幼兒課程政策而言,「從遊戲中學習」起碼可以追溯至1984年的《幼稚園課程指引》,30多年來,以遊戲作為學習手段時力求輕鬆、自發、適當規範和介入,可說幾無異議(香港課程發展委員會,1984;香港課程發展議會,1993,1996;課程發展議會,2006)。到2017年,課程文件突出「自由探索的元素」,並指每天應有專屬「自由遊戲」的時間。雖然《課程指引》屬教育局建議學校採用,但在行政問責下,對幼稚園的課程編排是有約束力的,可惜的是,文件起碼已有如上4點可議,特別是作為學習手段,由「遊戲」而「自由遊戲」至「加強自由探索元素的遊戲」,既有混為一談之虞,理解也在收窄,於課程的詮釋、規劃與施教,專業的知識基礎便顯得較為單薄。同時,學校又要面對如第2節的個案所示的市場問責的壓力,該等壓力或出於誤解而有待澄清,而有關誤解又與未有區分「自由遊戲」和「安排的自由遊戲」所致。簡言之,以「加強遊戲中的自由探索元素」的修訂為例,已說明了在行政與市場問責之外,需要一定的專業審視作為制衡,以便釐清認知,促進教育。

(《香港幼兒教育問責》四之一)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!