一個上海小赤佬的魔都故事六部曲——PART 2 魔都之謎

1991年,我們一家三口從虹口區嘉興路的里弄,搬到了剛剛開發起來的浦東新區。

由於父母要上班,於是動不動就把我丟在南市區的阿爺阿娘家,讓兩個老人照看,一直到我小學畢業都是這樣。這也使得我成為了上世紀末最後的“弄堂模子”。

阿爺阿娘家,住在南市區、盧灣區和黃浦區的交界處,而前兩個區如今已不復存在。 弄堂一出門走沒幾分鐘就是淮海路,用現在的話講,地段算得上是絕對的市中心。

我出生的時候,阿娘已經退休了,每天她一大早去淮海公園鍛煉好身體、買好小菜,緊接著與我這個小癟三鬥智鬥勇的嶄新一天,便拉開了序幕。

一般來說,老一輩帶孩子,兩個人最好是一個唱白臉,一個唱紅臉——總要有個人扮惡人,一個來解圍說軟話。我阿爺總是扮演溺愛我的角色,而阿娘則是扮演那個用拖鞋、市尺追著我,“請我吃生活”的角色。

我從來不睡午覺,可能就是在弄堂的那些年養成的習慣。

有一次吃罷中飯,阿娘攙著年幼的我,來到弄堂口附近的牛奶攤前。

她指著一個個裝滿各式牛奶酸奶的玻璃瓷瓶,問道:“可可牛奶要吃伐?”

我點點頭。

“個麼等歇要睏中覺,好伐?聽阿娘的話。”

我搖搖頭。

阿娘沉下臉來:“那可可牛奶就不吃了,好伐?”

我點點頭。

她絕對想不到她孫子竟然一點都不饞。

於是當時我就挨了一頓胖揍。

事後我就心想:我要是既想喝牛奶,又不想睡覺,您揍我一頓我還能理解……這挨打挨得真冤。

不過長大後才明白,帶小孩是真的身心疲憊,老人的體力其實已經有些跟不上了,最好是能把小孩放倒兩個鐘頭,他們一方面能歇一把,一方面還能有時間安心去做些別的事。

傍晚時分,吃好夜飯,二老有時會帶我去人民廣場、南京東路、福州路、外灘,或者最遠到淮海中路婦女用品商店那一帶轉轉。

現在算一算,走到人民廣場就要三四站路的樣子,可當時,也不知道是路上車子少,還是大家興致都比較好,覺得人民廣場真的很近,外灘也像是分分鐘就能走到。

我讀小學後,每當路過延安路高架那一帶,總會被那根獨一無二的裝飾柱所吸引。

直到今天,1995年的那則“都市傳說”,即使主流媒體早已解釋過無數遍,可坊間絕大多數老百姓依舊不怎麼認可。那種“龍柱是為了美觀而做的裝飾”之類的解釋,大家都覺得講不通。因為,龍柱要只是起美觀的裝飾作用的話,為什麼就只做孤零零的一根,而不做一整個系列呢?這完全不符合這片土地上“集體主義”的行事風格啊。

上海算是全國民眾平均科學素養最高的城市之一了,可是,什麼也阻擋不了人類對各種神秘未知事物產生的強烈好奇。分科而學,也許能有助於我們更好地去理解這個世界,但這些科學創造出的定義和條條框框,也充其量只是一種解釋而已,並非就等於這個世界的真實本相。

而當年從全國五湖四海來到上海定居的移民當中,有一支不屑科學,熱衷於神秘事物的隊伍,他們就是號稱“全員烹飪大師”的潮汕人。

我的母親家裡祖籍汕頭。潮汕男人愛喝茶、做生意,潮汕女人則負責帶孩子、買汰燒、求神拜佛。從小到大,我除了在外公家能吃到各種無比美味的潮汕菜肴,還有一件經常要參與的事,就是去寺廟裡幫忙燒香念經做法事。

每當我跑去各個寺廟體驗這項“傳統潮汕婦女兒童親子活動”的時候,我心中的那個問號便越來越大:為什麼佛教普遍被全世界民眾尊重,可我看到的大多是些烏煙瘴氣的亂象?

我開始拼命研究佛教真實的本來面貌。我看起了各種經律論,甚至會去問某禪寺的方丈借《八十華嚴》。方丈對我特別客氣,毫不猶豫地將經書借給了我。

方丈跟外公家的人都很熟,也一直挺喜歡我,覺得我有慧根,說我參加法事的時候,《地藏經》念得跟他們寺裡的僧人一樣溜。方丈勸我出家,不要談戀愛,斷了塵緣,來他們這裡幹:“我們這裡沒什麼錢,不過包吃包住的,歡迎你來呀~~”

我媽一聽方丈這麼說,趕忙朝方丈擺手,表示堅決不同意:“儂覅噱伊!阿拉兒子還要成家咧!”

大學最後一年,我在豆瓣上創建了一個佛學小站——淨土Pure Land,大約有粉絲25000多人。可好景不長,“豆瓣小站”這個功能沒過幾年,便很少再有人問津了。不過要說比“豆瓣小站”涼得更快的,是一個大家都快記不起來的,名叫豆瓣“阿爾法城”的功能。

話題再次拉回咱們的“龍柱”。“龍柱事件”發生後,有一個廣為流傳的坊間傳說版本,各位在此看看便罷,不必當真——1995年,據說當時延安路高架的那根柱子死活就打不下去。最後玉佛寺時任方丈真禪法師親臨現場做法,平息了傳言中那條“地底巨龍”的嗔怒,才將問題解決,柱子最終順利地打了下去。最後據說是不慎洩露了天機,真禪法師因此圓寂。這個傳說版本,甚至連我小學時候的社會課老師都跟大家繪聲繪色地講過。

要論寺廟的香火旺盛程度,市井人群眾多的南市區可謂全上海數一數二。南市區被稱為上海之根、上海老城廂。我的童年在阿爺阿娘家所在的南市區,外公家的老房子也在南市區。

外公家弄堂附近有兩座小廟。有位年輕的僧人,跟外公家的人關係也非常好,當時他還只是個普通的出家人。外公家裡人經常會去這個僧人所在的寺廟做法事。後來那年輕的僧人去了玉佛寺,外公家裡的人也就跑去玉佛寺燒香。

而“龍柱事件”四年後的1999年,那位時年29歲的年輕僧人,繼真禪法師之後,成為玉佛寺的第十一任方丈。不滿三十歲的方丈,還挺少見的。

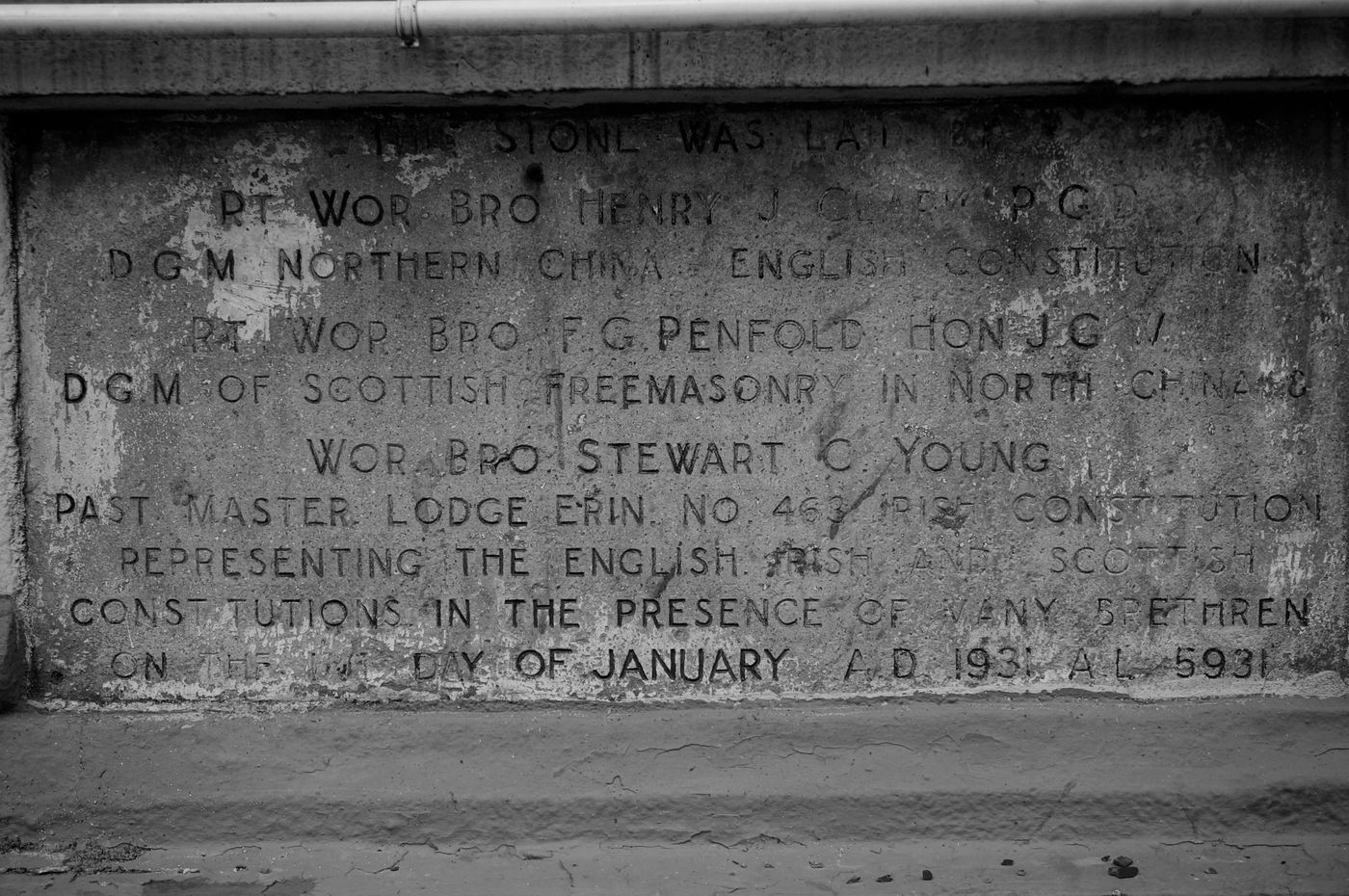

上海這座國際都市,不僅僅有許多東方的未解之謎,亦有不少西方的神秘故事。 外灘那些精美極致的萬國建築群,無論是內部的裝飾,還是紀念碑上,都能看到經典的圓規、尺子、字母G的組合,六芒星的圖案,“四海之內皆兄弟”的標語……上海從來都不缺少各種共濟會留下的痕跡。 即使你不在外灘漫步,也能發現不少蛛絲馬跡,也許它們只是不那麼起眼。

共濟會建築,在中國其它大城市也同樣存在,比如天津、哈爾濱等城市。而“共濟會到底是給人類送來福音的精英組織,還是企圖統治全球的邪惡力量”,一直是全世界民眾最津津樂道的地攤文學談資之一。

有一次在翻閱外灘萬國建築群影像資料的時候,一座以前從未見過的雕像,出現在我的視線裡。這座紀念一戰結束的“和平女神像”,它最後到底去了哪裡? 觀點也是眾說紛紜,有人說雕像毀于1941年佔領租界的日軍,被日軍野蠻毀壞丟棄的(這種說法似乎最有理有據,有東大名路損毀銅像的照片為證);可也有人說雕像在日軍佔領前,當時的英國領事館保護了起來,把它運回了英國,後來卻不知所蹤。

昔日外灘的多處美景,消失的可不僅僅是一座和平女神雕像而已。也許因為那是一段帶給中華民族屈辱的半殖民歷史,作為當時處於水深火熱、戰亂饑荒的中國民眾,也不會對洋人的那些個閒情雅致抱有太多興趣吧。

可歷史總是時不時愛與人開些玩笑。曾經那些矗立在浦江畔的租界內,與大多質樸單純的勞動人民不怎麼搭界的典雅建築群,後來卻也實實在在成為了這座國際化大都市引以為豪的無價瑰寶、“海派文化”的不二象徵。

想起一件有趣的歷史史實:文革期間,上海的文化大革命司令部,就選了萬國建築群裡,最漂亮的那棟建築——匯豐大樓。你還別說,因為造反派司令部待在裡面辦公,因此,整個十年浩劫期間,包括匯豐大樓以外的外灘萬國建築群,反而保護得特別好,因禍得福,畢竟沒有紅衛兵敢破壞司令部的地盤啊。

現在想來吧,可能是因為,只要是美好的東西,大家見了,事實上內心都會心生歡喜的吧。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!