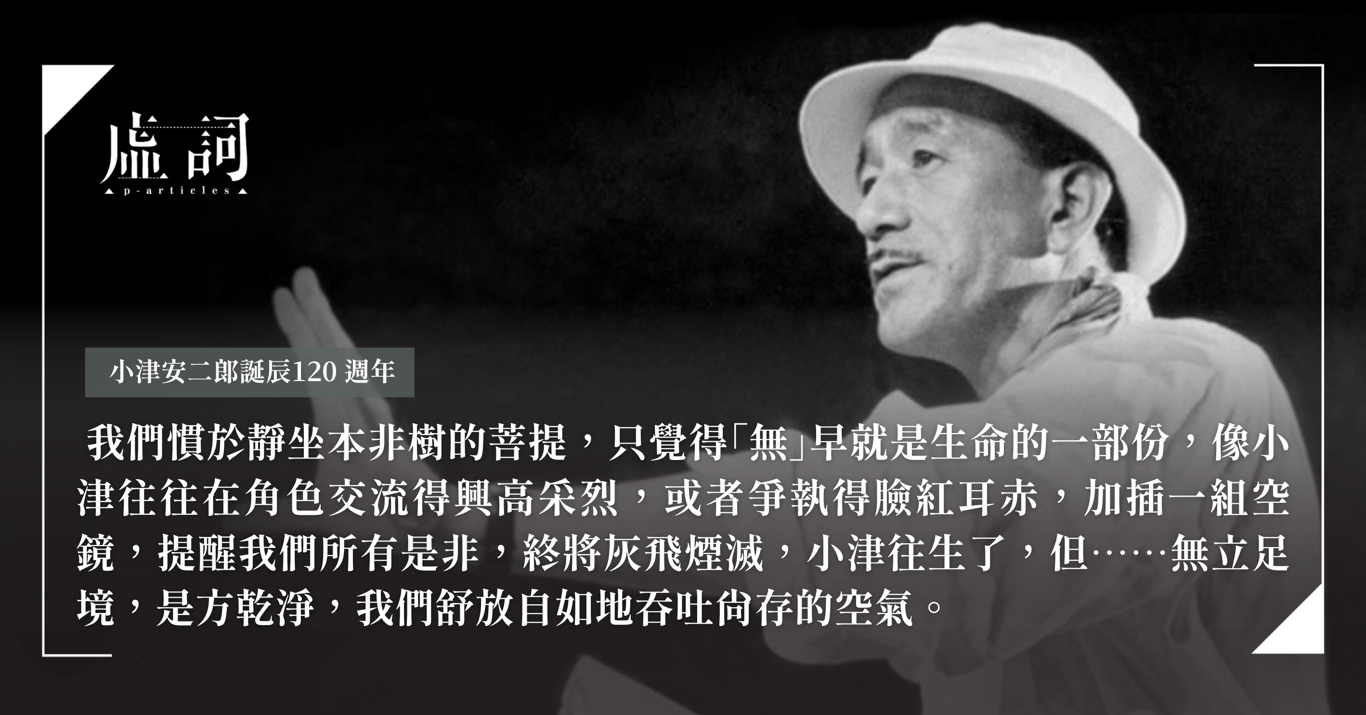

【小津安二郎誕辰120週年】小津往生了,但…

文|惟得

沒有火車從東京直接開往松阪,唯有拜託名古屋做中介。在新橫濱與靜崗的轉運站之間,車窗在軌道蜿蜒,提供弧型運動鏡頭,容許我朝覲富士山三次。初次只見白與棕兩色,像一件胸前勾出整列織花紋理的毛衣,還要是祖母親手編織的哪一種。富士山隱到山後又再重現,這次只露出皚皚白雪,像鋒芒畢露的青春,車過處,與我們不斷在似樂高的房屋和隔音板之間玩捉迷藏,一下子又湮沒,以為就這樣與富士山話別,不久又在我們面前坦蕩蕩,這次只有山頂被光臨幸,山腰的岩層與樹叢混成一片暗啞的棕與綠,恬靜的煙霞縈繞。松阪是小津安二郎紀念館的所在,東京出生,在松阪經歷少年期,青年時返回東京進入電影圈,起初用胡鬧喜劇反映莽撞的青春,逐漸心平氣和,反反復復居然摸出一條大師的路,小津的電影生涯,不就像若隱若現的富士山?靜崗月台懸掛一幅手繪的富士山,背後山的白襯托前景樹的綠,一覽無遺,反為顯得有點單調。

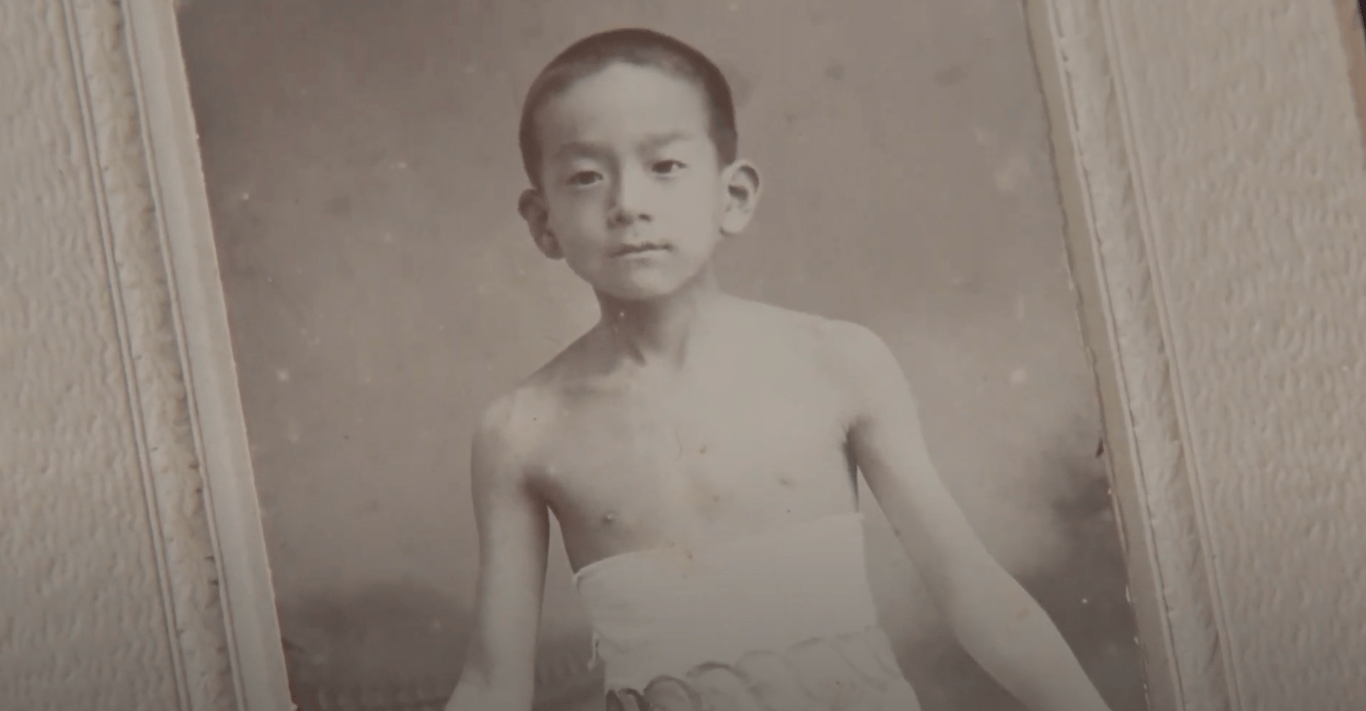

人不可貌相,紀念館展覽兩張小津安二郎少年期的照片,不穿和服便露肩,體型瘦削而又傻頭傻腦,誰知道他習的字,好幾個被老師用紅圈密點。我們特別珍惜小學五年級他手繪的四幅畫,題材有水果、蝴蝶、香菇和日用品,實物擺放正中,濃烈的紅橙黃棕黑,著色厚實,體認他的繪畫能力和色彩感,背景卻清淡,簡單的構圖不自覺突出他年長時的孤寂。水果與刀的一幅,特別令我想起《晚春》結尾,父親送女兒出嫁後歸家,迎接他的只有三個蘋果,他撿起一個,用刀蜿蜒來削,輕微的唰唰聲已似低泣,果皮像蛻變的蛇脫落地面,父親也沒有拾取,俯首黯然。小津的繪畫興趣延續到導演時期,翌日參觀日本電影資料館,一幀照片拍攝他在大船製片廠的導演室,背景屏風的描繪就出自他的手筆。終於投降給彩色後,又着意用梅原龍三郎的玫瑰畫、山口義春的山茶花畫、高山辰雄和東山魁夷的山水畫、與及橋本明治的武士神像畫,帶出畫面的殷紅。

大師的作品難免牽涉自己,小津也不例外,《戶田家兄妹》、《宗方姊妹》和《麥秋》反映小津在松阪的經濟狀況,《秋日和》更描述記憶中的家庭關係,有時候,他甚至把生活如實搬上銀幕。紀念館重複播映一部名喚《童年記憶充滿對家人感情》的短片,特別指出《我出生了,但…》與《父親在世時》的濃厚自傳成份,尤其是他與父親的關係。1903年小津在東京出生後,隨即與父母遷到深川居住,十歲那一年,父親卻把他和母親兄弟遣散到松阪,日本商人的傳統是在鄉村和城市各擁有一間大屋,小津父親是化肥商,也要追隨習俗,小津三兄弟在鄉村受教育,父親就在遙遠的首都經商,十歲至二十歲的年月,小津基本上缺乏父愛,對父親愛恨交纏,反映在《我出生了,但…》,用孩子的眼光看成人,見父親對上級鞠躬盡瘁,幾乎帶點不屑,是否也寄託了小津對父親不能免俗的鄙夷心態?輕喜劇探索傳統習俗,孩子的純真對比成年人的老謀深算,發掘日本社會剛毅而又僵化的面貌。《父親在世時》又何嘗不是這樣?母親去世後,兒子一心想與父親相依為命,父親卻到東京謀事,兒子只能在鄉間的學校寄宿,兒子長大了,在秋田覓得教職,想放棄優差到東京和父親重享天倫,卻被父親曉以大義,寄託小津對父親的思慕之情。短片特別播映《父親在世時》兩父子初釣魚的一幕,兒子與父親久別重逢,正沐浴在春暉,猛然聞得寄宿的惡耗,惆悵與失落都寫到臉上。

白珍珠(Pearl White)的照片和日文簡介佔據陳列櫃的一角,仿若小津心底的神龕,根據唐納德里奇(Donald Richie)的《小津》, 尊崇的女神還有呂倫居殊(Lillian Gish),女性吸引小津全靠容貌,男性就要憑真本領,小津折服的導演包括威廉克特( William S. Hart) 、勒士英格林 (Rex Ingram) 和京維多 (King Vidor)。威廉克特是荷里活明星兼導演,他鏡頭下沈默而又莊嚴的西部牛郎極受觀眾歡迎,勒士英格林來自英格蘭,被譽為「世界上最偉大的導演」,卻是京維多與小津沆瀣一氣,京維多也以胡鬧喜劇起家,他卻野心勃勃,不因為影片賣座而自足,滿懷抱負拍攝反映普羅生態的寫實片。這方面京維多與默片時代的小津臭味相投,《東京合唱》就用嘻笑怒罵的態度審視不景氣的東京,工作難尋並沒有埋沒主角的正義感,挺身而出為老同事說公道話,飽嚐失業之苦,讓我們領略到財雄勢大的階級給予社會的壓力。《東京之女》的戲中戲《活財神》(If I had a Million)有一幕,小職員拜謁上司,腳踏的樓梯像不斷向上蔓生的枝幹,象徵小人物要突破社會機制的辛苦,言歸正傳,弟弟飽讀詩書,因為姊姊當娼供養自己,羞愧自殺,只顯示階級觀念在日本根深蒂固。《東京之宿》三父子又為不景氣挨餓,借啞劇的動作吃飯糰喝米酒自遣,可以給八年後的意大利新寫實主義參考。京維多與小津擦肩而過便分道揚鑣,京維多的電影品種變得多樣化,小津專心致志由喜入悲,把故事的戲劇性過濾到可有可無,直指生命。

為影片公司催逼,小津終於從黑白邁向彩色世界,重重複複還是相同的主題,《浮草》是《浮草物語》的彩色版,《秋日和》與《秋刀魚之味》更兩番重拍《晚春》,只是主角由父女改為母女再轉回父女。《彼岸花》算是一個嶄新的故事,依然圍繞着婚姻問題打轉,甚至《早安》也有《我出生了,但…》的影子。然而,就像《小早川家之秋》是《戶田家兄妹》更上層樓,小津要為片中每個家庭成員造像,會用豐富的生活軼事編織故事的千絲萬縷。紀念館又一短片《拓金的聲音談導演技巧》,訪問《秋刀魚之味》女主角岩下志麻,提到有一幕她用捲尺纏繞手指表示心煩,就是試測已經重複了不下一百次,小津要她感情自然流露,就算憤怒也要笑著唸對白,務求百份百完美。紀念館的銀幕左邊,展覽上世紀五十年代的家居用品,小至水壺飯壺,大至衣車電視機,無疑它們的名字不是我們熟悉的原節子和笠智眾,卻不時充當臨記,一次又一次在小津的電影亮相,小津從不同的角度把它們框入鏡頭,它們也就肩負迥異的象徵使命。無意識的重複可能令人感覺煩厭,小津的重複卻像敲響我們記憶裡的一口鐘,回音在時間與空間盪漾,伸延到無限。從未婚配的小津對嫁娶津津樂道,實在想聽取不同年代的人對這個古老主題的詮釋。晚景的孤獨淒涼,經過一部又一部電影的提煉,淡化成天涼好個秋的隨意感喟,一個在傷心的時候完全不表露傷心的表情。

《尋找小津》(Tokyo-Ga)裡,雲溫達斯(Wim Wenders)來到小津墓前憑弔,無名碑上沒有生卒年月日,只得一個「無」字,不禁思前想後,用童稚的眼光看這個字,想到人都不免一死,經驗裡的愛與孤寂、喜與哀都不長久,難禁張惶。溫達斯又想到人都以自己的方式觀照萬物,對「現實的感知」有不同的詮釋,知道自己親眼目睹的生活,與銀幕上描繪的經歷總有極大距離,偶然在電影中發現一些貼身的物事,可以想像他的驚喜。溫達斯在小津的電影找到了,尤其是小津後期的電影,滿載着真實的時刻,而且不僅是瞬間,從第一個鏡頭伸延到最後一個影像,忠誠而且持續地涉及生命。小津式的電影藝術已經逐漸消失,是無有證,斯可云證。墓碑上的「無」字,溫達斯用來形容當今難求的影像。他說這段話時,一列火車在黑暗的銀幕上馳騁,車窗裡發出幽幽的藍光,張張惶惶開往幽冥。我們慣於靜坐本非樹的菩提,只覺得「無」早就是生命的一部份,像小津往往在角色交流得興高采烈,或者爭執得臉紅耳赤,加插一組空鏡,提醒我們所有是非,終將灰飛煙滅,小津往生了,但……無立足境,是方乾淨,我們舒放自如地吞吐尚存的空氣。