人人都在节食减肥的年代,我们还需要饥荒记忆吗?

(一)

我生于上个世纪60年代末,当然没有经历过大饥荒,但因为一直成长在一个物质匮乏的年代里,60年挨饿的日子,长辈们到是经常提起。如果小孩子吃饭挑食,或把饭菜洒在地上,大人都说,要在“60年”的时候,敢这样就饿死你。

我有个同学说,她小时候,一直生活在惶恐之中,天天在想假如“60年”来了,自己要被饿死该怎么办?有时一个人时候,想着想着就会哭起来。后来,直到有一天,她突然开悟:现在是1975年,“60年”早已过去了。

就这样,很长时间,饥荒年代的故事近乎一种“恐吓”手段,形成了记忆的代际传递,在某种程度上,“饥饿恐惧”塑造了一代中国人的性格特征。你今天看到许多中年人写在脸上的焦虑,或许正是早年“饥饿恐惧”的烙印。

到1990年代,我刚到报社工作,进编辑部前,在铸字车间里劳动改造一年,工闲时师傅们喜欢谈论报社前朝往事,中间也会涉及大饥荒年代的事情,排字车间主任身材高大健硕,饭量也大,师傅们说在60年时,他报社食堂吃饭,饭前每次都要先喝一大盆凉水,只有这样,吃饭才能有稍微吃饱的感觉。我印象很深的,还有一位师傅说,那个年代,我跟你关系好到一百一,我也不可能留你在我家里吃饭。人去走亲戚,要带上自己的口粮。

90年代初的中国,已经废除粮票,城里人已经纷纷装修房子,买彩电置冰箱,和现时生活的红火相映衬,30年前的事,感觉都像段子,讲的人和听的人,没有感伤,更不会有恐惧,每次讲述,都在欢声笑语中结束。

那段历史,课本上叫“三年困难时期”,西北民间俗称“60年挨饿的时候”。挨饿的原因,普通民众都相信历史教科书的解释。尽管没有对饥荒形成原因的追问,没有对死亡人数调查但是,先是作为一种恐吓手段,后是变成一种谈资笑料,在很长一段时间,这段历史,始终是中国人际传播的议题,在相互的交谈中维系一段共同的记忆。

我在想,89之后政治急速左转没能持久,除了邓小平南巡谈话踩刹车,民间对毛时代生活记忆犹新,应该也是一个重要原因吧。

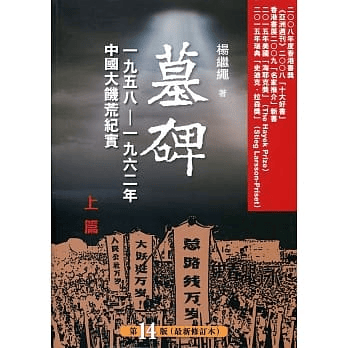

但是,2000年以后,尽管随着网络的兴起,披露的史料越来越多,普通人表达的渠道越来越通畅,学界的研究也越来越深入,杨继绳老师2008年出版《墓碑》,虽是墙外出版,但获取电子版并不困难。但是,在日渐富裕的中国社会,“挨饿”再很难成为一个公众间的谈话议题。

正是在“饥饿”渐渐退出公共议题视野时,2012年4月下旬时,新浪微博上,突然密集出现一批言论,否定大饥荒期间发生过饿死人的惨剧。最有代表性,如人民日报社甘肃分社社长林治波,他在微博上说:“有人为了糟蹋毛主席,竟然夸张污蔑1960—1962年饿死几千万人。至今没有一个人告诉我他家里谁饿死了,可都在那里叫嚷死了几千万。还有人说,全家都死了,故无法告诉我。如果真是那样整家整家地死亡,那得死几个亿啊?”

后来,有政治学者称这是一次有计划的“记忆强拆”行动。这个分析,我觉得是很准确的。我也不太相信,这些几乎在同一时间倾巢出动否定大饥荒期间发生过饿死惨剧的人,仅仅只是无知,因为,那三年造成上千万人死亡,那本来是连《中国共产党七十年》这样官方史书都不否认的事情。

5年前这次记忆强拆,让我重新思考历史与记忆的关系。在一批历史学家的研究越来越逼近大饥荒历史真相的同时,有意识通过“强拆”手段制造记忆盲目力量也在伺机而动。时下公众最感兴趣的话题是节食、减肥,饥荒不再能够引起公众兴趣时,集体记忆背后权力博奕的天平迟早会失衡。

于是,在这个刚刚结束的学期,我和我的学生一起设计了教学实践项目“长辈的饥荒记忆”,要求学生对家族中经历了大饥荒年代的长辈进行访谈,听听那个其实并不遥远的年代发生的故事。

“饥荒”,作为一种“恐吓”手段,早已不再有效,作为一种“谈资”也早已变得乏味,唯有保护民间记忆的责任,是我们进行这次对话的动力。

(二)

“三年大饥荒”,有人说是1959—1961,也有人说是1960—1962。其实从现有史料看,所谓三年,只是一个泛泛的说法,一些地方,灾情至少从1958年下半年就已出现,而到1962年,由于采取种种措施,全国范围内灾情才基本得到控制。时尚同学的奶奶当时在安徽省安庆市桐城的农村,老人家的回忆印证了这一点:

提到大饥荒年代,奶奶首先想到的却不是三年自然灾害,而是1958年大跃进时期的种种记忆。她提到,大跃进运动中饿死人的情况甚至超过1960年。当时在安徽桐城的农村实行生产队制度,她说当时一个女生产队长非常自私、凶狠,甚至用鞭子抽打生产队员以加快劳作;当时出现了较为普遍的对于老弱病残、以及一些所谓“好吃懒做”的人的歧视现象(当然是因为他们的劳动效率低下),这些人常常挨打、挨饿;当时在她的村子里甚至出现了一些人死于浮肿病的情况。

这位老奶奶的回忆,还提供了一个重要的事实,那个年代,普遍存在着基层干部野蛮打骂农民的现象,大饥荒不是天灾而人祸,由此可见一端。

张旭同学的奶奶年轻时生活在河南安阳安丰乡大刘庄,这位82岁的老人在童年青年时代,分别与中国近代史上两次大饥荒迎头相遇,她把两次饥荒做了点比较,说

1942年有逃难的,60年代的大饥荒时就没有人逃难了。1942年的时候还听说周边地区有稍好点的就去哪些地方,到了1960就没听说哪个地方不挨饿的,所以就没有人逃难了。

1960年代的大饥荒,的确灾情遍及全国,但相较于1942年,老百姓逃难之所以比较少,还有老人没有看到的原因,也就是出村的道路,都被安排了民兵甚至军队把守,本来,当救灾不力的时候,逃荒虽然悲惨,但不失为一条求生的道路。1960年代很多地方大饥荒造成如此严重后果,与老百姓没有了逃荒自由,关系莫大。

不过,在生死存亡之秋,求生的本能还是让很多地方饥肠辘辘的人们不顾一切地走上了逃难的道路。杨翼同学家族的前辈,就是在那个年代,从甘肃金昌逃到内蒙古河套地区:

在奶奶的讲述中,我才知道,我们家的长辈,正是在遍地饥荒的1959年秋天,由太奶奶带着孩子们从甘肃金昌跋山涉水,逃荒来到内蒙古巴彦淖尔市磴口县黄河工程局一带……

她清晰的记得,灾害最严重的是1959年,大概是小麦成熟的季节。由于政府谎报粮食产量,导致很多人的生活质量直接降到了谷底。1960年开始,就有了很多人迫于无奈,选择了举家外逃。但是当时的政府是不允许任何人逃荒的,一旦被发现了就会被抓回来,但生计所迫,还是有很多家庭都屡屡铤而走险。我们家也是被民兵抓回来了两次,直到最后一次,一大家子人最终来到黄河工程局,找到一份较为稳定的工作安顿下来,所幸所有家人都平安的存活下来了。自此,生活开始有了转机。

和这些全家逃荒千里之外寻求生路的人们不同,一批被父母遗弃在江南大都市里的孤儿,则是由国家送到内蒙等北方省区。这些孩子,后来在内蒙,被称为“国家的孩子”,幸运与悲情交织,构成了他们的一生。王小敏同学的老姨,就是这些“国家的孩子”中的一员,她在约摸3—4岁的时候,从江苏的孤儿院送到了内蒙,被王小敏同学的姨奶奶领养。

老姨:听你姨姥姥说,我来时候整个瘦干棍,只知道哭,甚也吃不进个。

我:那你来了以后吃甚来了?

老姨:你姑姥姥说,我刚来时候她给我喂羊奶,我根本不喝,说是吃甚吐甚,后来了,她就给我学着汉人做那个稀粥和馒头,换那个鸡蛋,这才吃点,后来就好了。

这位生在南方的女孩子,此后,就变成名叫格根塔娜蒙古族人,善良的养父养母待她如自己亲生一样

老姨:你姑姥姥、姑姥爷两个人是好人,那真是大家说起都竖大拇指。小时候你舅舅有甚我就有甚,我小时候拿的吃的玩的都是其他娃娃没见过的,说起哇,家里也没钱也穷,那也是,没让我和你舅舅受过苦,就是亲生父母哇也就如此哇!哎呀,我是知足了。

不过,儿时故乡的记忆,还残存在脑海中:

就是感觉家里娃娃挺多不知道是亲兄弟姊妹还是来耍的娃娃。门口像是还有一棵树,挺粗的,大门是红色的,大红的。

那是她可能再也没法回去的故乡。

1960年代的大饥荒,灾情遍及全国,天府之国的四川,富甲天下的江浙,都不能幸免。不过,在那个年代,各地之间,城乡之间,不同行业之间,人们的生活仍然有很大的不同。高宛童同学的姥爷姥姥那时生活在石家庄,姥爷“老刘”是食品厂的工人:

老刘反复地说,人和人体质不同,饭量不同。他在食品工厂上班,不算是重体力劳工,每月能领到粮票32斤。虽说顿顿吃个肚儿圆是不可能,但也没时时觉得饥饿难耐——不咋饱,也不算太饿。……

老刘的这32斤粮票,也分粗粮、细粮。也就是说,在国家经济最困难的年头,有些地区的百姓被迫吞着红苕藤、麦秸、玉米杆磨成粉做成的代馍馍,嚼着红薯叶子勉强求生的时候,老刘最次吃的是玉米饼子,小米儿粥。更别说,他隔三差五还能配点萝卜、豆角、茄子、黄瓜等蔬菜,一周还能有机会吃二三顿白面馍馍,一个月还能有半斤肉、二两油让他“补补”。

高宛童同学为做这个实践项目,阅读了杨继绳老师的著作和文章,特别注意到了河北及周边地区在大饥荒年代史料记载的情况,所以,听了姥爷姥姥的讲述,深有感触:

人们生活的圈子和阶层,决定了他们的视野和看问题的角度。那个时候的石家庄,在长辈们的描述里,好像一座神奇的孤岛,好像一座世外桃源——他们不知有饥饿,无论死亡。虽然这些可怕的事情,就发生在同时代的几十公里外,但当他们听到时,竟和四十多年后的我们,并无二致。

滕宜澄同学的“二奶奶”的丈夫是位军校教官,二奶奶访谈中回忆了饥荒年代带着丈夫一起回农村老家看孩子时的情景:

我二奶奶回忆道,她因为工作没时间带孩子,把一岁的小儿子送到了老家。有次她和老伴带了几斤面,几斤挂面,几斤奶粉回老家看孩子。回到家里,二奶奶的母亲怕二奶奶的老伴一直在部队,条件好,接受不了农村的饭,就把挂面给了他吃,而二奶奶的母亲和我的三奶奶就在屋子的最里面吃地瓜腕蒸的窝头,二奶奶的老伴不知她们在屋里吃什么,走进来看见到黑乎乎的窝头,便要尝一尝,二奶奶的母亲阻拦,但二奶奶却生气的让他吃,觉得他不知道自己的辛苦,二奶奶的老伴咬了一口后,咽不下去,一边吐出来一边说太苦,怎么可以吃这种东西。

要知道在部队里粮食不但没有缩减反而增加了一倍,没想到农村的条件已经如此艰苦,二奶奶的老伴这才知道,饥荒年代,农村里的人们,与他们这些军官,生活在完全不同的两个世界里。

大面积饥荒给一个社会带来的,不仅是死亡和伤痛,饥饿还会让一个社会道德水准普遍下降。时尚同学的奶奶在回忆中坦承当时普遍的偷盗现象

奶奶还提到当时较为普遍的“偷盗”现象(也包括她老人家自己):例如,她提到那时他们常常趁天黑偷麦子,带回家偷偷用盐水炒着吃,有时还会偷未熟的西红柿、萝卜缨子吃;也有因为偷窃而产生的悲剧:在那个年代,不知是因为宣传教育还是什么原因,偷窃在人们心中普遍是一种很不齿的行为。一次一位妇女在地里偷粮食被发现,就选择投水来逃避耻辱。在我们这个时代这恐怕是无法想象的。奶奶还提到,他们工厂的厂长碍于身份,不好意思行窃,于是奶奶等工人就把偷来的食物煮了以后分一些给厂长吃,还说“厂长吃得特别开心”。由此也能看出那个时代的悲哀与荒谬。

张旭同学的奶奶则讲到了1960年代饥荒时期,一些人利用职权谋取私利的现象

1962年的时候是定额分配,所有人都是一天二两,无论是青壮年劳动力还是妇女儿童,但是也不是所有人都挨饿。我们那儿有一句顺口溜:“一天吃一钱,饿不着炊事员;一天吃一两,饿不着司务长。”意思就是不管名义上粮食配额是多少,炊事员是有小灶的,司务长是敞开了吃的,他们都属于无论如何也饿不着的那批人。

半个多世纪之后今天,回顾前尘往事,即使面对这些克扣他人口粮的特权,我也是理解多于谴责,因为我深知一个人如果长期不能自拔于贫困,道德近乎一种强求。

同学们在访谈中,都与长辈谈到造成大饥荒的原因,山东淄博市临淄区退休教师A哥在接受徐宏伟同学访谈时,先回顾上1958年当地百年不遇的丰收年景:

这起因从1958年说起,1958年,正是人民公社时期,这一年是百年不遇的大丰收年景, ……这一年的高粱那么好,也没人收,因为集中所有劳力,大炼钢铁,以钢为纲嘛!那地瓜一垄一垄,没人刨,生产队就派个人,套上牛拉着犁刨地瓜,那人头大的地瓜蛋滚了一地,可喜人了,可是生产队只派一个十二三岁的小孩,挎着个小提篮子在后面拾地瓜,专捡小的,大的不要全都埋到了土里,冬天都冻烂了,这就是可喜的大丰收呀,真可怜真疼人呀。这是大丰收的一九五八年。

……

你想,1958年大丰收而没收获庄稼,1959年自然灾害庄稼没长没有收获,等待人们的是什么呢?

不过,A哥在访谈中,还特别强调了饥荒造成的另一个原因,

(还有个原因是)斯大林原来和毛主席很好,两个社会主义国家嘛,斯大林那时候对中国支援了一些东西,无偿支援的,他临死的时候枪毙了很多人。赫鲁晓夫(跟斯大林)说的很好,一定忠实你的路线,按你的路线走下去,就没枪毙他。斯大林死了以后,赫鲁晓夫上台,他接着就变了,变成资本主义了,接着跟中国要债了。那个时候(中国)又很困难,他要的还很挑剔。那豆子吧,大筛子筛了,筛下小的不要,小筛子筛了不行的也不要,那苹果用个圈套,圈套了,正好的就要,套不上的不要,很松的也不要。

白亦锦同学在访谈中和爷爷聊起大饥荒的起因,爷爷认真地讲了自己的看法

爷爷记得,从上世纪60年代中开始,榜寨村人开始愿意松口谈论饥荒的是与非。在初中的课堂上,爷爷听老师说,造成三年大饥荒的原因有二,一是持续不断的自然灾害,严重影响了粮食的收成,二是中苏关系破裂,在苏联逼债的情况下,国家不得不以物抵债。其中,有一个传闻至今仍让爷爷印象深刻。据说当年,苏联对“债款”要求非常苛刻。他们要拿一种标准的模具来比较苹果或鸡蛋的大小,如若苹果或鸡蛋达不到规格,就退回不要。在爷爷的印象中,政府征收的公粮,一部分要用于还债,另一部分则供应给军队和机关企事业单位,最后剩下的才能留给生产队平分。巨大的债款无疑令灾荒雪上加霜。

对于三年大饥荒的两个原因,榜寨村人一直深信不疑。“报纸上这么写的,学校里大家也都这么说,有什么不确定的?”爷爷这么反问我。直到今天,他仍坚信这个答案。

两位老人讲起那段往事,都不约而同,讲以苏联逼债之苛刻,而且讲得绘声绘色,有情有景,这些故事,并不见于正式的教材或媒体报道,但在中国民间口耳相传数十年,尤其以中小学老师课堂讲授给少年人影响最大。

(三)

这次参加教学实践项目的,是10多名95后的少年,他们中的许多,为这次实践项目,阅读了这些年有关大饥荒的研究史料和文章,有些同学针对访谈人讲述内容,专门进行了事实的比对核查。比如徐宏伟同学的访谈报告中写到,

在采访中,我发现亲历者对苏联索要债务的印象很深刻,连细节也记得清楚,但在后续考证中却没有找到关于苏联要债的记录,1961年苏联还曾主动提出过帮助。亲历者认为斯大林时期的中苏关系更友好更紧密,但有研究认为斯大林执政时期只把中国作为苏联的附属来对待,赫鲁晓夫执政初期才是中苏关系的“蜜月期”。

在另一篇关于“闯关东”移民身份建构问题的论文中提到,80年代之前,中国政府曾暗示三年困难时期是由于苏联索要债务造成的,那这种暗示是如何传入民间并且从模糊变得有血有肉的呢,这是很令我好奇的一个问题。

我在海大遇见的学生,大都是这样一些对自己要求甚严的少年,他们对自己的要求,往往超过老师课堂上的期待。这次访谈,在学期中间进行,绝大多数学生家在外地,大都没法回家对亲人进行面访,需要借助微信、电话等通讯工具,面对年事已高的访谈对象,这其实增加了访谈的难度,但他们都尽心尽力。

这些访谈,单纯从内容看,当然并无过高的史料价值,不过,我们这次实践项目,重在推动一次代际间的对话,让“饥荒”重新成为中国人的谈话议题,因为,我知道,并不只有我们在做这样的工作,独立纪录片导演吴文光民间记忆计划,就有高校大量学生参与。社会上,还有其他很多人在做这样的工作,面对伺机而动的“记忆强拆”队,保卫民间记忆的力量并不孤单。

感谢著名历史学家雷颐教授,微信公号“五子顶下人家”关于“饥荒记忆”的每篇推送,都在新浪微博上得到他的转发,扩大了这次实践计划的影响力,引发大量网友的关注,很多网友在讨论中提供了许多宝贵的资料。尽管同学这些访谈水平有限,但推送期间众多网友的参与,让“饥荒记忆”成为一个微博上一个讨论的话题,它的意义显然超过了作业本身。

还要特别感谢新浪微博上一位叫“铨选”的网友,他显然是一位学养深厚专业的史学工作者,他阅读了“饥荒记忆”的每一篇访谈,提出了许多非常具体的指导意见,他说“这种采访要求访谈者同时了解口述史的操作流程和大饥荒的大致背景,遗憾的是从现有内容看,老师基本没指导,学生两方面都缺,空有想法是不行的。”这种批评,尖锐而到位,这还得感谢微博这样的社交媒体,如果没有微博这样的平台,我们这次仓促之间安排的作业,不可能有机会得到业内专家的指导。