【鄧小樺專欄:閃爍其辭】那些美好的與冷酷的

文|鄧小樺

回港十日,主要是為了坐鎮文學生活館十週年感謝祭,衝過十日,感謝黃耀明周耀輝吳靄儀SABRINA YEUNG大師兄曾卓然還有參展藝術家的支持,感謝其他默默來到的朋友,感謝拼了命的同事和新策展團隊。感謝的話說不完,本文另說些個人心情。

2023年初我回香港時,不知是否中了肺炎的關係而心情落漠(中醫說悲傷肺),走在夜深無人而我那麼熟悉的彌敦道,竟然覺得是異鄉。那時想起正在看的一本書,《孤獨的歷史》,裡面說孤獨感並非因為獨自一人,而是因為欠缺「有意義的連結」,尤其對離散者及難民而言。果然,那時當有陌生人過來說看過《文學放得開》最讓我開懷,彷彿可以證明我的生命並非浪費。

每次回港都有見人LIST,好好計劃以免浪費機會。但這幾個月都在搬家的壓力中人模鬼樣不敢見人,今次又是完全只想著工作。只約到了陳煒舜在太子吃午飯,果然帶我去他的飯堂太子餐廳,果然臨時訂都有臨窗的老位子,只可惜沒有吃到彩虹啫喱。末了當然把煒舜帶去合舍看展,正好有套沈德潛編的《唐詩別裁集》我們不懂標價,煒舜即場就鑑賞了一番讓我們拍片——他最緊張是「我要先找到『避諱缺筆』的例子」,而開講時依然風度優雅不徐不疾,有傳統知識,也有新說法「中國古文明最厲害不是活版印刷而是雕版印刷!」我聽著滿有內容與價值的冷僻知識,只須在旁插科打諢幾句極之省力,彼此都覺得十分舒服,也算金風玉露——想想,就是以前《文學放得開》的合作模式,所以彼此那樣熟習。

我竟然沒想過這一切可能會結束的。可能是永不再來的。每次談起《文學放得開》,我都好像還可以馬上繼續做下去的樣子,連節目監製羅志華離港前的PARTY上我也是這樣。甫離開派對場地方霍然而驚:我這可真是「夢裡不知身是客」。我竟然這樣孜孜追趕,花極大力氣去做,像不像夏宇寫波赫士:「因為只要有一個人/沒有醒來大家就全部/活在他的夢裡」。

離散者必須學習隨遇而安,回到家鄉亦是如此。而我的「遇」運還是不錯的,座鎮展場時遇到不少奇人。我必須獨居,但也需要與人互動交流,我往往是在那交流中再想到新的東西。講解卡爾維諾《給下一輪太平盛世的備忘錄》中「輕」的概念,卡爾維諾引用美杜莎的神話,說現實的沉重性可以像美杜莎的頭那樣讓人石化,而我們必須以珀爾修斯的方式,用盾牌「折射」而後取得它的頭,再把它攜帶在身邊。這種處理現實的藝術方式,有什麼例子?我當下想到了《極權樂園》(The Zone of Interest,台譯《夢想集中營》),那便是,用一種曲折的方式去令現實變得輕盈一點、不至於讓人石化,但同時並沒有拋棄掉現實,而是把它帶在身邊。全片不拍攝集中營,而納粹家庭打造家園的精緻之餘,一絲半點的殘酷不時漏出,那徹夜燃燒的焚化爐連德國老婦都無法忍受。到結尾時,奧斯維辛展覽館中的數千隻猶太人鞋子作為「現實的憑證」而出場,即使無人也讓人流淚,即使那樣輕而無聲,生命的缺席也就是生命。是現場互動讓我靈機一觸完成這個推論。

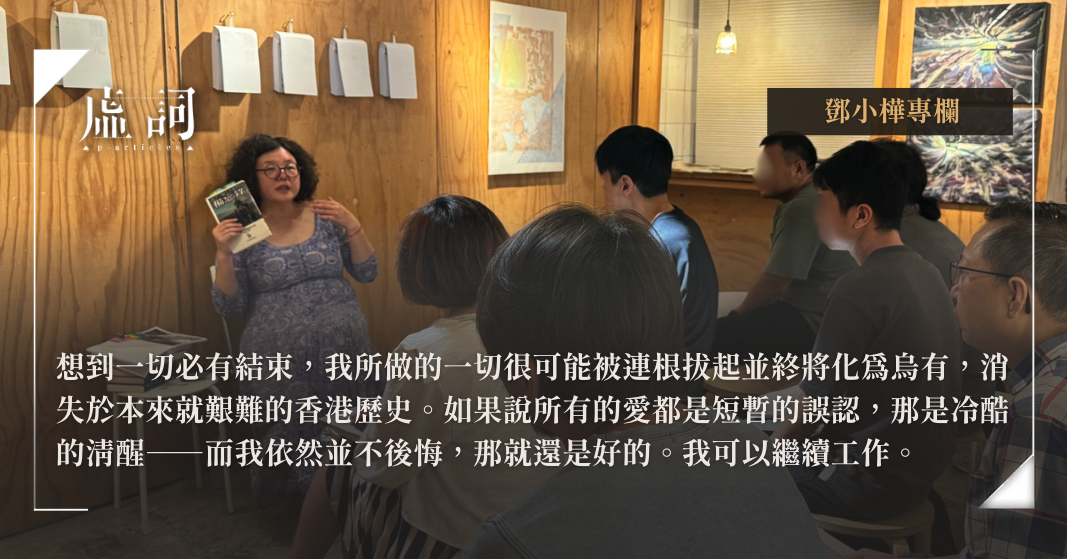

吳靄儀的讀書會可說是喜孜孜的,大家都眼睛亮亮地看著MARGARET,總是心領神會的笑出聲來,因為女性過半,笑聲更大。我後來想,以前的讀書會或文學活動可不是這樣的,就算現在的香港書展也未必有這樣的氣氛和凝聚力。大概是大家都讀過提摩希.史奈德(Timothy Snyder)的《暴政》(On Tyranny)?一句話,一抹微笑,一次握手,一個問候都是在極權暴政下至關重要的個體行為——大家都已經讀入心裡、活進日常了。

但也有不願意和我打招呼的相識者。不說話,閃爍的眼神,冷冰冰的視線穿透你的身體像你並不存在。我有試著挪動身體遷就他們的視線,讓他們知道我想和他們打招呼;而當並不成功之後,再想著要體諒他們是否憂鬱自困。但也許並沒有。他們就是不想和我打招呼而已。他們甚至不是不想對抗暴政,只是他們認為我並不屬於同一個對抗暴政的共同體。

這樣,我就會從不知身是客的熱烈的夢裡醒來,重新認知我與他人並不存在有意義的連結,想到一切必有結束,我所做的一切很可能被連根拔起並終將化為烏有,消失於本來就艱難的香港歷史。如果說所有的愛都是短暫的誤認,那是冷酷的清醒——而我依然並不後悔,那就還是好的。我可以繼續工作。