跟她们学抽象

陆 冉

▼

跟她们学抽象

作为好奇客人徜徉艺术世界的这些年,“抽象” 一直代表着我心中最大的恐惧。像很多人一样,我也曾在一堆混乱的油彩点儿、几个笃定的几何图形、或一块没抹匀的纯色色块前目瞪口呆,先俯身向前仔细端详,再后退两步凝神静思,仍感受不到任何脑电波的变化。直至我学习到一件事,它至少可以让大部分曾受抽象艺术困扰的女孩们长舒一口气:实际上,挺长一段时间以来,对抽象艺术的崇拜,不过是西方一部分男性艺术家和评论者们的自娱自乐而已。

工业革命和城市化以来,对现代性的追求令艺术家们在绘画上不断摒弃传统。一部分人试图让画面告别一切叙事、抒情或装饰等 “俗气” 元素,用理性与智识取而代之,并在抽象当中发现了绘画的极端高雅形式。

在第一个版本的艺术史中,从康定斯基、蒙德里安等 “抽象之父” 开始,抽象绘画正式发展起来,自二战后到上世纪六十年代几乎统治绘画领域。这里面没有太多女艺术家的名字,因为她们似乎总控制不住地想往已经过强力提纯的画面中掺杂一些 “虚弱” 的成分。“抽象” 因此同 “逻辑”、“理性”、“力量”、“纯粹” 等词语挂钩,被认为是天然属于男性的事。

上世纪七十年代,一位名叫克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)的权威评论人沿着一条越来越窄的路把抽象艺术逼向了纯粹性的极端,使之在 “高品位” 针尖儿上散发出令人窒息的寒光,最终被主流抛弃。真正进行创作(而不是评论)的艺术家开始渴望让生命与情感重回画布。

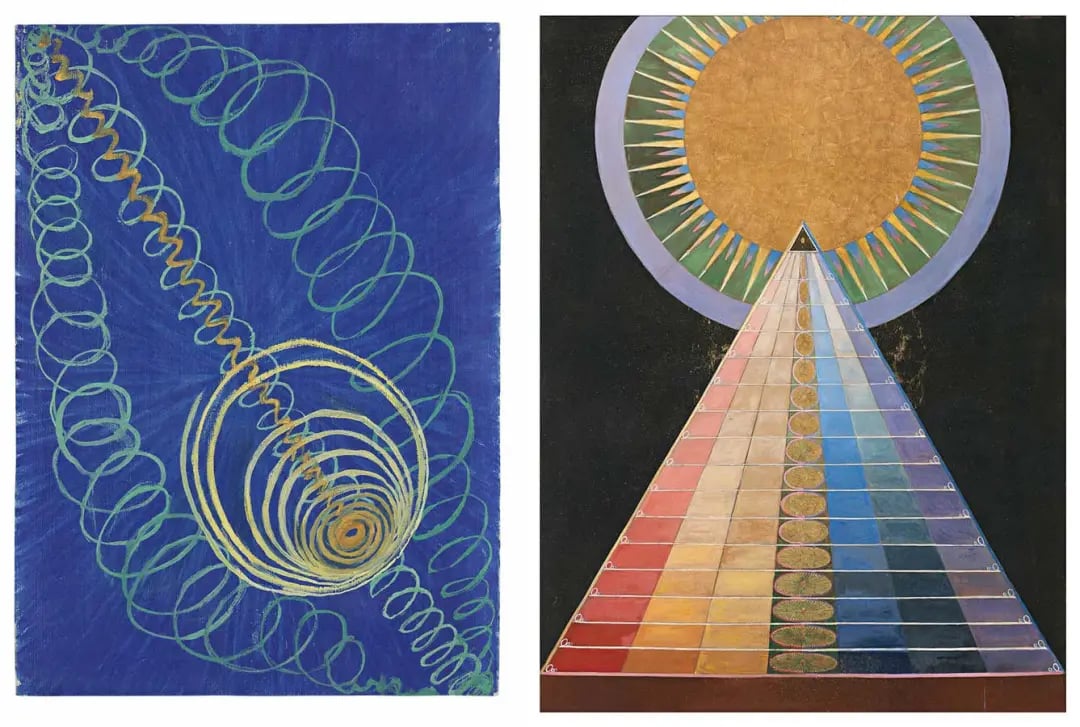

尽管格林伯格派设定的现代艺术标准遗毒至今,常常让人们对抽象艺术望而却步,但这既不意味着抽象艺术本应如此,更不意味着女性不适合进行抽象创作。实际上,1986年,洛杉矶 LACMA 一场关于抽象绘画的群展第一次令世界意识到,最早进行抽象绘画实践的竟然可能是一位名叫希尔玛·艾·克林特(Hilma af Klint)的女性艺术家。虽然如此,要理解抽象艺术,本身就不应该把它当作一种横空出世的 “发明”,因而对 “最早” 的追求也不应该成为重点。与格林伯格曾经做的正好相反,只有重新建立抽象艺术与万物的联系,人们才能真正体会它的妙处。

有什么比曾被排斥在抽象艺术世界之外的女性艺术家的实践,更适合用来重建这种联系呢?当前在上海西岸美术馆正在进行的展览 “她们与抽象”,呈现了来自法国蓬皮杜中心馆藏的34位艺术家的近100件作品,不仅有绘画,也包含雕塑、装置、织物和影像。同样也是现代艺术及其后流派的共同缔造者,但她们曾经像珍珠一样散落在艺术史主干线周围。实际上,体会她们的创作或许正应该抛弃传统艺术史的线性叙事,从她们每个人自身的创作道路去看,就会发现抽象艺术令人亲近的魅力。

艾·克林特的作品虽未在此次展览中出现,但不妨碍我们先简单了解一下她的创作。这位1862年生于瑞典的艺术家对精神领域的探索怀有极大兴趣。在世时虽以传统插画为生,但同时完成了大批远超时代的私人创作。据称,她在1907年最初拿起画笔创作后一类型的绘画时,直接受到了神的指引。我们或许可以将这些画理解为身体感受留下的痕迹,或一种神秘无意识活动的外在显示。她后期的绘画逐渐出现更多的控制,呈现科学制图般的几何形式。一种源于感受,一种源于思维,借用这个简单的思路,发现此次展览所涉及的34位艺术家的创作也可以从这两个角度去理解。显然,艾·克林特的个人的创作历程也证明,两者之间存在着桥梁。

捕捉身体感受

身体是感觉器官。外部世界与内部世界在身体的平面相遇,引发感受。一幅风景画或花卉静物画可能是平庸无聊的,但这并不意味着自然或植物不能触发深刻的感受。此次展览中有多位艺术家以自然界的风景或生命形态为主题,许多都与记忆中的家乡紧密相连,但她们在塑造这些主题时,无不经过了身体的过滤。

阿根廷艺术家艾丽西亚·佩纳尔巴(Alicia Penalba)自15岁起就下定决心逃离父亲的桎梏,掌握完全的独立性,她甚至直接写信给圣胡安省的议员请求奖学金资助。她早期雕塑中竖立的图腾形象受到南美洲丛林植物的启发,也明显是对自由生长的渴望。此次参展作品 “蛹(2)” 已经展现出她后期创作中的飞翔主题,刚毅的片状 “翅膀” 使雕塑呈现出轻盈的姿态,几乎要飞离底座。

法国艺术家热娜薇芙·阿斯(Geneviève Asse)的工作室空旷几无装饰,她在照片中呈现出沉静与专注的气质令人印象深刻。尽管二战期间,年轻的阿斯曾参与过几个抵抗组织,并在非洲军队第一装甲师担任过救护车司机,她的画面却始终平静稳定。阿斯在布列塔尼的鲁伊斯半岛上度过童年,其绘画主题正来源于那里广阔宁静的天与海。对她来说,这是无尽的孤独也是无尽的自由。同样描绘风景的还有在挪威长大的艺术家安娜·伊娃·伯格曼(Anna Eva Bergman),她在画面中使用大块的金银箔片,表现挪威的峡湾风光与挪威传说中关于死亡的主题。由此可见,这些抽象画面并非故弄玄虚,其背后隐藏着私人的现实。

生于匈牙利的法国艺术家马塔·潘(Marta Pan)有许多公共雕塑作品,这些雕塑平衡对称,乍一看上去似乎具有建筑的理性,但其中优雅的曲线却又完全是有机的。潘的雕塑常常由可活动的模块组成,相对于人造机械的力量感,它传递出的更像是一种身体的自由动态。此次展出的作品 “柚木” 正是一个绝佳的例子,两块可以相互咬合的横臂似乎可以模拟出从向内退避到向外探索的多种身体情绪,难怪它能够激发莫里斯·贝雅的现代舞蹈作品。

人们很容易认为绘画或雕塑是静态的,并且只关于视觉一种感官。这样去看,许多 “完成” 后的作品似乎显得毫无意义。但如果从过程角度去理解,它们将立刻充满生机。实际上,这类作品只要足够优秀,它一出现就能立刻把观众带入作品形成的时间中去。在这样的作品中,身体以更加积极的方式参与,除了是感觉的接收器官,也可能直接成为创作工具。

此次并未在展览中出现的罗斯玛丽·卡斯托罗(Rosemarie Castoro),经常在多块大木板上刷满石墨,再在其上翻滚,或者用绳子把自己吊在画板前。无论是狂乱的石墨痕迹还是她尽情释放的体态,都跨时空地传递着生命的能量,哪怕只是从一张屏幕上的小照片去观看。卡斯托罗曾说 “我在我的作品中的功能即是人类”,这让人想起她著名的男性同行伊夫·克莱因,后者曾 “使用” 沾满蓝色颜料的裸女身体在画布上创作。虽然克莱因必然受到了某种神秘精神的指引,但卡斯托罗通过自己的而非他人的身体进行表达,显然更为直接。

将身体行动结合在绘画里,在正规书写的艺术史中被称作 “抽象表现主义”,其中的代表即著名的 “滴画” 开创者杰克逊·波洛克。此次展览中海伦·弗兰肯塔勒(Helen Frankenthaler)和琼·米切尔(Joan Mitchell)也都是这一流派的重要的艺术家。弗兰肯塔勒在未经打底的画布上直接倾倒稀释颜料,使其自由蔓延浸染,这一方法与波洛克区别开来,启发了同时期纽约的其他艺术家。值得一提的是,她和琼·米切尔都不忌讳用风景画式的具象标题为抽象作品命名,她们的绘画中色彩的运用也常常令人愉悦。

捕捉身体感受

从艺术史来看,绘画沿着 “塞尚-毕加索-马蒂斯” 的路线发展到纯粹抽象,似乎代表着一个思维演化的进程。但个体艺术家的创作很可能不会这样自觉地贴合历史路线,尤其是那些更少为记录者们所注意的女艺术家们。既然我们的讨论是通过身体感受展开的,不如接着从身体“撤退”的角度来观察思维的登场。

在上文提到的马塔·潘的雕塑中,我们已经感受到思维开始发挥力量,它对发源于身体感受的冲动进行控制,使之形成更为人工的形式,艾·克林特的创作历程也反映这样的趋势。可以这样想象,由身体感受制造的雨雾云朵在身体离开后继续漂浮在空中,它依照自己的形态继续进行了一番演变,获得了全新的形式生命。

1965年,纽约当代艺术博物馆一场题为 “眼睛的回应”(The Responsive Eye)的展览,展出了不少后来被称为 “欧普艺术”(Op Art)的作品。“欧普” 是 “视觉性”(Optical)的简称,代表着一些具有几何抽象的图案形式,或有可能引起视觉错觉的作品。这一展览在当时便受到了大众媒体的好评,却被格林伯格派那些 “高精尖” 评论家贬斥为 “视觉游戏”。

英国艺术家布里奇特·赖利(Bridget Riley)最初在修拉(《大碗岛的星期天下午》作者)的点彩画技法影响下描绘风景,后来逐渐发展成纯粹的欧普绘画。有趣的是,欧普艺术在创作时虽然用精确的理性控制取代了身体的直接行动,在展示效果上,却能唤起观众强烈的身体感受。这些作品在六十年代出现时,也与当时迷幻药在欧美的流行产生了呼应。这或许成为了后来更具有互动性或体验性艺术的开端,比如此次展出的艺术家安·维罗妮卡·詹森斯(Ann Veronica Janssens)的作品。

当身体进一步从创作中撤离,结合同时期涌现的多种技术和新材料,计算机艺术和动态艺术就诞生了。精确的控制和生成完全取代了人工描绘,既冲击了传统的艺术语言,又回应了当时社会对未来的乐观向往。实际上,因为绘画和雕塑等传统艺术领域常年被 “男性大佬们” 控制,这些新媒介领域中反而涌现出许多先锋女艺术家,开辟了新的历史。

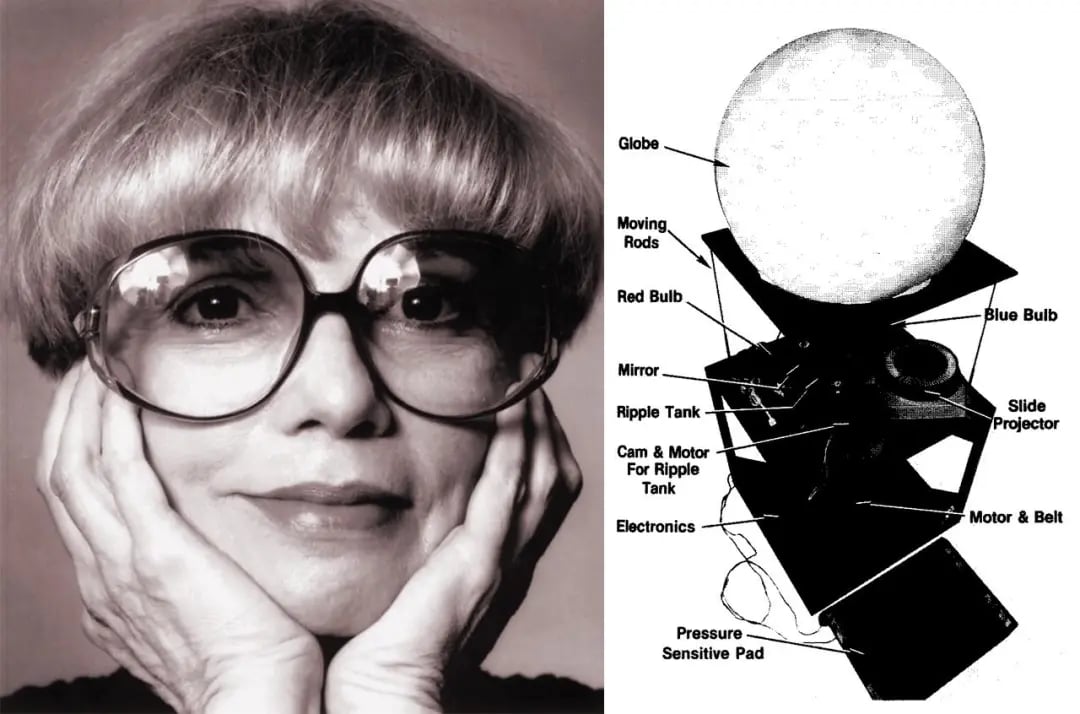

生于 1927 年的美国艺术家莉莉安·F·施瓦茨(Lillian F. Schwartz)标志性的超大号眼镜为她赋予了一种迷人的 “nerdy” 时尚感,她一生的作品几乎都用计算机完成,大部分创作于上世纪六、七十年代,当时计算机技术远未普及。六十年代,她开始创作灯箱和动态机械装置,其中一件名为 “Proxima Centauri” 的作品据说出现在《星际旅行》的某一集电视剧中。施瓦茨后来进入贝尔实验室,在那里学习编程,并创作了一系列艺术和动画电影,还开创了可以同时进行 2D 与 3D 观看的计算机动画。

1925年出生在阿根廷的艺术家玛莎·博托(Martha Boto)的创作开始于几何抽象,对光的兴趣令她沿着几何抽象的视觉原则继续往前走了一步,开始专心研究动态与编程装置,在空间的层面实验光与色彩的运动,并不断尝试铝和不锈钢等新材料。她的作品具有优美的几何秩序和科幻感,在 “数字娱乐” 尚未普及的时代给观众带来了精彩的多感官体验。

玛莎·博托参是阿根廷专注于几何抽象的艺术小组 “Arte Nuevo” 的成员。几何抽象运动在拉丁美洲十分活跃,代表着当地文化与集体主义乌托邦想象的结合,是拉丁美洲文化艺术界对现代性追求的一部分,许多女艺术家在其中做出了重要贡献。除了玛莎·博托,此次展览还展出了巴西的日本移民艺术家莉迪亚·奥村(Lydia Okumura)的作品。她在作品中巧妙地利用线与平面,制造空间与平面的错觉。

几何抽象中具有规律性的图案,还与另一种历来与女性相联系的媒介发生了关系,即纺织。长期以来,织物被归类为手工艺而不为 “高雅艺术” 所接纳。而现代性艺术运动却欢迎这种极为 “诚实” 的媒介,即,呈现材料本来的样子,使形式成为内容本身。此外,纺织物天然地具有平面与空间特征,为艺术世界带来了新鲜的表现力。这种表现力在此次展出的南斯拉夫艺术家雅戈达·布伊奇(Jagoda Buic)的作品《夜的碎片》和波兰艺术家马格达莱娜·阿巴卡诺维奇(Magdalena Abakanowicz)的作品《阿巴坎大黑》中能得到直接体现。而更早的乌克兰裔法国艺术家索尼娅·德劳内(Sonia Delaunay)的创作则自由游走在抽象艺术、设计与时尚之间。

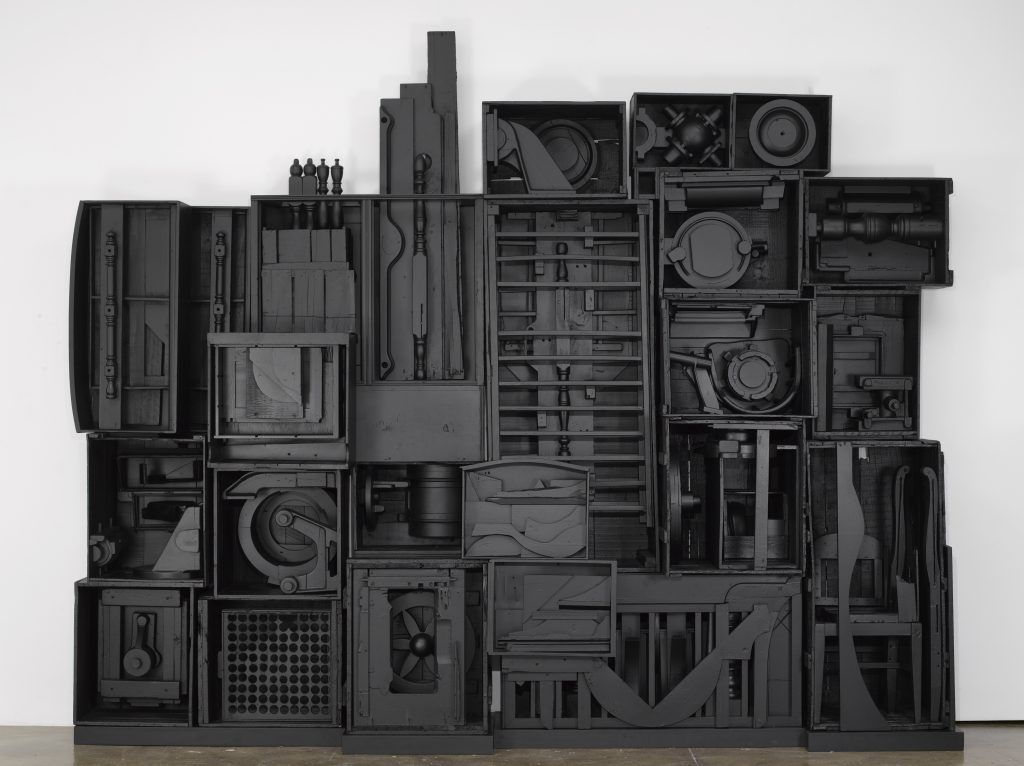

在对非常规材料的应用中,俄裔美国艺术家露易丝·内维尔森(Louise Nevelson)的创作令人过目不忘。她用与纽约艺术家们的废品审美相类似的创作语言,用木质现成物拼接出庞大的雕塑装置。橱柜般整齐的方格中错落的物品,令人想起都市的高楼与其内部的喧嚣。对木材的使用来自于她的木材商人家庭背景。有趣的是,内维尔森在世时其作品就收获了极大的赞誉,但评论最后总爱声称 “你不会相信这件作品来自一位女性艺术家之手”。

最后,此次展览中多位女艺术家为 “胶片” 这种媒介的应用带来了全新的变化。捷克艺术家贝拉·科拉罗瓦(Běla Kolářová)在其中添加了温柔细腻的女性气质。出于对拍摄现实世界的怀疑,她开始研究自己的 “人工负片” 技术,将物品压制在感光纸上。她特别着迷于毛发、蛋壳等微不足道的小物件,那些随便就会被大历史忽略的碎片,在科拉罗瓦的作品中呈现出迷人的亲密感。

借这一场展览,我们把抽象从宏大的艺术史线索还原到每一位创作者身上。一方面让我们重新挖掘这些女性艺术家,另一方面,也让我们重新感受抽象艺术的魅力。

// 作者:陆冉

// 编辑:赵四

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.