每个人都会老去:重新理解衰老与照护

“本文是一篇2022年初的旧文,原发于青年志 Youthology 的青年现场专栏。当时生活过的一段日子,现在读来还是很详实与完整,一手的经验,与由此延申出的具体观察与思考。”

几个月前,我在一个契机下成为了认知症长者友好社区的摄影志愿者。那是我第一次接触到了认知症,也是我第一次了解认知症长者群体。在这以前,我和大多数人一样,对这个群体和这个非常普遍疾病所知甚少。

而轻度认知功能障碍( Mild cognitive impairment, MCI )是一种非常普遍的疾病,据调查我国 65 岁及以上人群 MCI 患病率高达 20.8%。中国有 5000 万认知障碍患者,相当于每 10 位老人中就有 1 位病患。

“认知障碍”和“老人”,这两个词似乎天生就饱含着“悲伤”,在生活中更多的时候,他们被称为“老年痴呆”。我无法想象他们究竟过着怎样的生活,也很少对他们的处境有主动的想象。这种时候,“年轻”在一定程度上是被赋予了“特权”的,似乎暂时不必思虑遥远的衰老。

深入参与这个社区的活动后,我再也无法对工作日走进公园,几乎满眼都是老年人的情况视而不见了,也无法躲避重新思考自己的人生与“照护”之间的关系。

在我们成长的过程里,小时候爷爷奶奶带着我们玩耍,青春期叛逆会与父母产生冲突,而到了中年,我们开始关心父母的身体以及自己的衰老。在我们的人生历程中,不断地获得他人的关注、肯定、和帮助,也会进入照顾他人的过程中收获实实在在又复杂多变的意义感,这就像是在交换人生礼物。“照护”其实贯穿了我们的一生。

有一天,我们也需要面对父母的衰老,作为照护者的我们,应该如何对待他们?如何这个情境下处理与他们的关系?同时,终将衰老的我们,又应当如何想象一种更为体面的生活,保有自己的尊严?如何在社区和家庭之中得到更好的支持?

在这个社区以及这些认知障碍的老人身上,我们似乎能够在“照护”这件事上得到一些经验,提出一种新的思考关爱与照护的方式,也许这种思考方式也可以被广泛地应用于各种疾病与情境之中,帮助他们摆脱医疗体制下病人的主体能动性和尊严被忽视的困境。

01

记忆家里的“老宝贝”

10 月中的某个周末,走出上海杨高中路的地铁站,天气阴阴的。路面正在装修,灰尘扑面。已经入了秋,气温也降到了十度左右,路上也没什么行人。

步行大概十几分钟,路过一个小学就会看见一幢高高的建筑物,四周空旷,这是一个社区街道中心。进入中心,两个转弯后会看见一个空间。这个空间叫“洋泾记忆家”,是浦东洋泾街道合作的一个认知症家庭支持中心。空间里面明净敞亮,光线微微泛黄,温馨又温暖,一下子就让人忘却了方才室外灰蒙蒙的街道场景。

向右转就来到了一个餐饮吧台,这家咖啡店看起来平平无奇,但你的视线很快就会被穿着黄色衣服和棕色围裙、满头花发的店员们吸引,她们会微笑着询问你要点些什么?然后熟练地做起咖啡。

这个咖啡店是记忆家的“记忆咖啡馆”,吧台上贴着“如果你点了美式,却送来了拿铁请多包涵”的提示语。之所以会有这个提示,是因为这个咖啡店里的志愿者店员们全都来自附近社区的爷爷奶奶们,可能会因为认知功能的下降,在服务过程中犯一些小错误。但在这里,无论是管理制度还是顾客,对这些店员们有更多的包容,让他们在友好的环境里保持工作与社交的热情。

“今天来的是哪位老宝贝呀?”他们称呼志愿者店员们为“老宝贝”,这是大家对她们的亲切称呼,也是贴切的称呼 —— 每个人的一生有两个阶段是需要被当成宝贝一样照顾的,在幼年的时候,我们是嗷嗷待哺的小宝贝,当我们老了,是经常忘事、需要搀扶的老宝贝。

赵阿姨是其中一位老宝贝。她做了一辈子财务工作,在退休后的生活中,带孙子变成了她每天生活的全部,不仅错过了很多和老同事聚会的机会,与老朋友的接触也越来越少。把孙子带大后,她的记忆力开始明显衰退,“哎呦,忘记了!”、“哎呦,这个我不行!”成为了她的口头禅。

直到她的女儿路过洋泾记忆家的咖啡馆,看到店门口在招志愿者,就帮妈妈报了名。成为“老宝贝”的一员之后,赵阿姨的身上也开始经历变化。刚开始几天,她还会因为乘车下错站而迟到,经过一段时间的强化记忆和咖啡操作的锻炼,现在可以看到她非常熟练地操作出品咖啡,和客人自如地交谈。

她的口头禅也变成了“让我做这杯,我可以的!”、“我是金牌宝贝,我会做好几种咖啡!”。在吧台前忙碌时,她放松的肢体和专注的神情,以最无言的方式讲述着赵阿姨的能量与自信。

记忆家为老宝贝们提供了不少支持、包容与信任,这是老宝贝们能量与自信的来源之一,也是照护他们过程中的重要行动。例如,当赵阿姨乘车下错站的时候,杨店长会耐心地鼓励赵阿姨安全第一,多观察几次下车站的建筑总会记住;当赵阿姨完成一杯咖啡,会得到客人的夸赞,就像伙伴、亲人之间的鼓励一般。

《好好生活-认知症家庭照护宝典》里描述到,“当一个人的现存能力被忽视或不被使用时,就会产生无助和依赖,个人的自主、自尊和自信就会受到威胁。伙伴式的照护关系意味着他们将参与进来和我们一起工作,而不是仅仅以一个病人的身份被动接受。”

“父母似乎在退休之后,忽然就老了”,这句话总是在子女的嘴里被提起。离开了工作之后的老人,很容易感到自己与社会失去紧密的联系,产生社会孤立感。身体也像是不停断齿的梳子,机能日益衰退,容易陷入忧虑恐惧,过度失能的体验就是这样造成的。

而“照顾”也不像我们日常提起这个词一般容易,我们都需要去学习照顾别人,这不仅意味着我们需要更好地了解他人真正的需求,也需要我们对于自我的体察,对自己的人性有一定的完善与修正。重新思考关爱与照护的方式,又何尝不是在照护自己呢?

02

他们只是“长者”,或“舞者”

穿过咖啡馆的吧台会进入一个房间,里面摆放着沙发和椅子,这个空间正围坐着十几位闲聊的老人。穿着红马甲的社工们会走过去和他们打招呼,加入他们的聊天。每一位新到的老人和家属,都会热情地与社工打招呼,然后被引导着签到。

“写两个'海',大海的'海'。”一旁的沙发上,一位家属正在用简单的指令引导在旁的爷爷,他坐着,以自己的右膝盖为垫,在带有舞者标识的黄色的圆形贴纸上缓慢写下自己的名字,贴在左胸前。

一位穿着红马甲瘦高的年轻人一边引导长者和家属签到,一边向我讲解着色号为 “ R255 G219 B0 ” 的“蒙台梭利黄”是对认知症长者友好的颜色。他还指了指空间书架上的摆件,还有墙上的科普标语,这个黄色元素在空间随处可见。

大家总是在需要的时候,朝他大喊一声“小马”,然后他会飞速前来支持。24岁的他,刚刚正式入职3个月,做运营和现场活动支持,虽然工作还没多久,但他总和我说起:“我喜欢在这里工作的氛围,也喜欢和这些长者待在一起”。

他喜欢记忆家会用“长者”这个词来指代上了年纪的人。老,是一个容易让我们联想到破旧、死亡和衰老的字眼,记忆家希望在用词上尊重对方,所以会尽量使用“长者”或者“乐龄”这些更温和的词语。

小马告诉我,在用词上作出调整有助于改变对待他们的态度和思考方式,这也是对他们的一种包容和尊重。因此,当参与舞蹈疗愈工作坊的时候,他们统一使用“舞者”的角色来称呼所有的长者和家属,不做具体的区分。大家也围坐在一起,互相能够看到彼此。

这让我想起,在日常生活和专业的照护关系中,往往会产生一种等级关系,仿佛被照护者要听从照护者的指令,才能得到合理的照顾。但来到这个空间,大家都是平等参与的“舞者”,照护者可以得到暂时的放松,尝试打开自己,而被照护者也能够被视作有能力自主参与的对象,获得新的感受。

在茶歇室旁边的活动房间里,二十几把椅子围成了一个大圈,准备进行舞蹈疗愈工作坊。在社工的引导下,家属牵着长者们有序地进入活动的房间,走向座位。他们步伐缓慢,一言不发,神情也开始有些微不知所措。

待大家坐定之后,两位穿着统一紫色T恤的年轻女导师情绪饱满地开始引导着每一位舞者做自我介绍。当天有八组舞者,听他们介绍下来,只有两组是老年伴侣作为家属,其他舞者由中年子女陪同。

工作坊伊始,有一个打招呼环节,当导师温柔又响亮地开始喊口令,音乐家会根据导师的节奏打起手碟或非洲鼓。每一位舞者会对身体的不同部位进行温柔地拍打、按压,然后是模仿着转动手指,把手举过头顶,一会儿又用两手交叉拍拍肩膀,环抱住自己深呼吸。

认知症照护者的家属们,常常在活动时用余光偷瞄反应稍显迟缓的长者们。但随着手碟的节奏变得轻快起来,在导师时不时发出的夸赞与肯定之下,每个人脸上的神情都慢慢放松下来,嘴角开始有了上扬的弧度。在向左右两两拍手的时候,子女和他们的父母互相对视,跟着指令和对方点头示意,把手搓热了放在对方的脸上。

第一次来摄像的我在镜头里看到一对对子女与父母,互相对视着拍手,跟着音乐摇头晃脑,双臂交叉环抱住自己的瞬间,觉得陌生又恍惚。这似乎在我们的日常情境里并不常见,他们暂时忘记作为子女、父母的身份,仅仅作为他们自己,共同参与一场活动,享受着音乐和简单的舞动带来的温柔时光,露出腼腆又喜悦的笑容。

我忽然想到我的父亲,即便是在吃饭时和奶奶同坐一桌,也时常打断奶奶的话,认为奶奶不懂。他们之间的交流都太简单与直给,更多时候,奶奶都是那个需要被“管”着的一方,默默不说话。他们还有过互相直视对方的眼睛进行倾听与交流的时刻吗?我想到这,心中突然浮现出了这个疑问。

“照护者和长者有了一个良好的互动之后,长者们能够有机会动起来,同时让他的家属看到,原来我的老伴,或者我的爸爸妈妈,还可以这样活动起来,这么开心。”小马在活动结束后向我诉说他的感受。

03

老了也想要表达、被聆听与回应

小马回忆起在大学门口有一个医养结合部的机构,他每周都会去看望那里的老人。其中有一位陈爷爷,他曾是一位小学数学教师,平时喜欢下棋。在一年的过程中,他看到了爷爷由于大脑萎缩,逐渐从自如行动、流畅交流到只能卧床,无法吐字。

有天他发现他们已经没有办法一起下棋了,就想着给陈爷爷放音乐。隔壁床的爷爷就提起陈爷爷年轻时骑了两天自行车车去重庆的故事。当小马夸赞他的这段经历并向他竖起大拇指时,陈爷爷支吾说了一句“开心”后就哭了。

也许是因为对自己现今的失能体验感到无力,又或许是因为久违地得到了夸赞,这不得而知。但这个场景给小马留下了很深的印象,即便是已经卧床的老人也有想要表达自己的欲望,会有渴望被体贴聆听和及时回应的需要。

“因为得了认知症而处于不同的现实中,并不意味着你没有真实感受,也不意味着你不需要去做任何事,或不需要感受到自己很重要。”在记忆家活动空间的墙上贴着这样一段来自戴维·谢尔德的话。

在洋泾记忆家,针对认知症长者的“日间照料中心”也有一位已经 86 岁患了 10 年阿尔兹海默病的长者“糊涂爷爷”。他的病症到了中期,会呈现出“淡漠”的状态,脸上常常没有表情,眼神直直放空。对什么都提不起兴趣的他,常常冷眼旁观,一言不发。

日托除了提供常规的生活服务之外,社工们通过与他交流刺激他的情绪表现,引导做一些像是八段锦和套圈类简单的运动。在这些互动之中,爷爷开始变得调皮了起来。他会开始主动地接话,比如在提示进食时,会一字一顿地说“不吃白不吃”;有时社工问他今天谁来接送,他也会可爱地说“你说谁来接我就谁来接我”,这让社工们感到意外。

家属往往会忽略对被照护者的精神和情感能力上进行关注与保护,日托中心则会尤其关注这些方面。社工咕咕说道,“在引导时会聚集起一个个小小的能量,这个能量可能不一定在当下起到作用,但一定会在生活中延续下来,慢慢放大。”

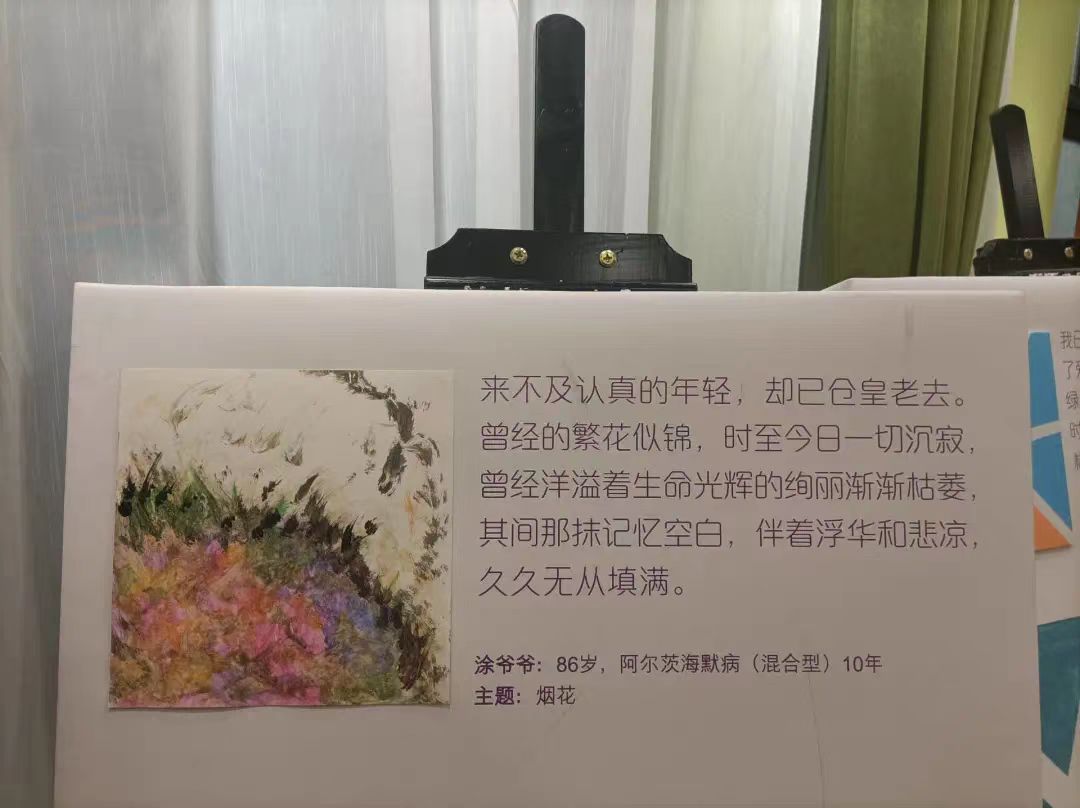

在记忆咖啡馆里,摆放着一排用于展示的画架,上面展示着这些长者在社工的帮助下所画的画作,他们对于色彩的觉知,对于自己人生的追忆与真情实感,丰盈而柔软。

已经 70 岁,患阿尔兹海默病 10 多年的张奶奶画下春泥,表达对孩子的爱“忘记全世界也不会忘记爱你,我的孩子。”;67 岁的唐爷爷和 81 岁的裘奶奶一起画出美丽的自然风光,写下“我似乎忘记了那些彷徨的岁月,却总想起小时候,想起家。”他们虽然患病,会产生记忆的错乱,甚至是失语,却仍然有丰富的情感,有思念,有爱。而更重要的是,他们之所以能够持久而有效地积极参与,离不开照护者的鼓励与赞许。

在《照护:哈佛医师和阿尔兹海默病妻子的十年》这本书里,作者阿瑟写道,“很多时候,功能上很小的一点改善也会给患者带来很大的不同,这往往将决定他们到底是可以四处走动,独立完成任务,还是不得不选择放弃,掉落到无力和失望之中。”

面对衰老和疾病,我们是不是过多地关注因此带来的缺损,过度地帮助他们做事,而不是作为伙伴去协助他们发挥出最大的能力呢?

04

包容性艺术:只要来了,就能言说自己

在记忆家定期举办的认知症家属沙龙上,有一个奶奶,总是要去找自己的妈妈,她认为妈妈还活着。这也是认知障碍的老人常常出现的问题,但由于没有照护经验,匆忙从妻子手中接过照护妈妈任务的儿子,就在每次老奶奶说要去找自己妈妈的时,一遍遍告诉她,“你妈妈已经死了”,或者是试图用逻辑告诉她,如果她还活着现在应该 100 多岁了。最后没有办法的儿子打了个车去到了墓地,指着她妈妈的坟反复折腾。

由于认知障碍造成的遗忘,不同于在提醒之下会想起来的遗忘,是整片记忆的丢失。老人可能过一段时间就又忘记了,又要去找自己的妈妈。这个儿子不知道怎样好好地和自己的母亲沟通,觉得压力很大,沟通也不畅。同时,认知症的长者也特别不舒服。

这样的崩溃其实不仅仅发生在认知障碍长者的照护者身上,在我们日常生活中的代际沟通中,也不难看到。子女与父母,吵得面红耳赤,互相不待见,可能仅仅因为走错的楼层,囤满剩菜的冰箱,或是频繁忘记的电子设备密码。

现代社会的子女轨迹常常四处流动,长时间异地的求学工作后,面临着与自身地域文化的割裂,也同时面临着与上一代缺乏沟通交流,容易产生价值观差异所带来的摩擦。如何与老去的父母沟通?常常是令我们无计可施的一大难题。承担了照护责任的家属与子女,也往往有着难以宣泄的情绪压力与心理负担。

认知症家庭舞蹈疗愈工作坊项目的创始人葛慧超敏锐地觉察到这点,希望“疗愈”能作用在相互的双方,不单单是被照护者身上。“这一个多小时完全忘却了烦恼”,在一次次工作坊之后,他们持续收到了家属正面的反馈,对于患者和家属,建立了对抗认知症的信心,而他们共同体现出来的变化都是更顺畅的沟通交流与更开放的心胸。

性格内向的郭叔叔会跟着音乐一起舞动,日常也会开始在家里哼歌,会走进厨房关注老伴,向他的伴侣表达“辛苦了”;江叔叔曾经因为脑部神经系统变化带来的行迹不定与情绪失衡常常让家人不知所措,面临巨大的身心压力,但在几次工作坊之后,他的照护者伴侣马阿姨脸上也明显多出了笑容,对待老伴也多了耐心与理解。

艺术有精神慰藉和身心疗愈的功能,身体更是和人的精神与情感息息相关。她希望艺术可以给予更多的人慰藉,能用平等的方式和所有人分享。

2016 年,当时的葛慧超作为一名现代舞制作人随舞团去纽约演出,在会场里,偶然接触到身障人士带来的艺术表演。她形容那是一次被电流击中般的体验。也是在那次纽约之行后,她开始在国内开展面向普通人的身体工作坊,也逐渐看到了国内对于认知症长者与家属在人文关怀层面的缺失与高度需求。

不同身体能力的人在一起跳舞,让她意识到:让参与其中的人彼此首先以身体存在的方式被看见——不管是身负残障的还是心负障碍的,只要来了,就能言说自己,就能言说背后那些无法说出的怕与爱。

她希望能够用一种包容性艺术的方式,让这些长者感到自尊,激发他们作为主体性的感受与表达。包容性艺术是一种非常接纳、敞开与拥抱的艺术方式,同时也非常先锋与激进。“因为包容性艺术要实现的是一是残障群体、特殊与边缘群体的主体性表达 ;二是社会公众、政策与认知、文化与态度对这些群体的平等的接纳。”

由于这些群体长期生活在压抑的被歧视的社会与心理状态中,他们如何去认知主体性这件事是非常难的。同时在整个社会来说,每个人都活的并不轻松,这对我们“是否还有能力既照顾好自己也顾及他人”提出了一个十分严峻的考验。

但她信任一段身体瞬息对话中所包含的微小的、细密的秩序。她相信这会带领我们更好得理解自身、学习倾听、联结与交流。

最后。

来到洋泾记忆家的认知症长者几乎所有都是与子女分开独立居住,而这也毫无疑问顺应着未来主流的养老趋势。随着家庭结构趋于小型化和核心化,65.5 %的老年人选择独立居住,但社区服务的发展还有很大空间。

2030 年老龄人口的比例甚至会超过 30 %,到 2050 年前后,中国老龄人口将达到 4.5 亿人左右。届时,大家身边周遭群体会有很高比例都是老年人。这就像是一个庞然大物,远在我们意识到之前,就将悄无声息地出现。而我们这一代的青年群体对此并没有任何心理准备,也没有预期到自己未来需要去迎接这样的社会形态。

在洋泾记忆家,你会看到一种预先的行动,一种对于未来社区养老的探索。但这离我们其实也并不遥远,正如《照护》这本书向我们提示的,“走进平凡的日常,并消化其中的故事,这样的能力本身便能给我们理解生活及其意义开启一扇窗户。而且,只要你竖起耳朵,那么言谈中的语气也可以成为你照护的一部分。”

小马说,在洋泾记忆家从事一些陪伴长者的工作,让他遇见了许多真实且具体的人,但却没有让他产生对于衰老的恐惧。他看到汪叔叔积极组织撺掇家属支持沙龙分享照护经验,“老宝贝”海明叔会拿起相机给活动拍照,郭阿姨学习做咖啡,拥有新的社交生活。小马觉得可能是社会赋予了衰老更多负面的意义,但60岁之后,也可以是一个非常有意思的状态。

“我希望去发掘它,去创造一个游戏机制、产品或者社群文化,能够让大家感受到这个年龄的有趣。”他相信不同年龄段的人或者不同身份背景的人是有共性的,是可以一起玩儿,去创造一些东西。他希望有一天可以有举家共乐的桌游或飞盘被研发出来,能够让家里的老中少一起玩,那时候我们可以用共同的肢体语言去参与游戏,也都能很开心,这也是一种情感的交流。

无论是记忆家为认知障碍人士提供的日托服务,还是招收老年志愿者的咖啡馆,又或是能够让照护者与长者一起参与进来的舞蹈疗愈工作坊,都像是某种人性的胶水,将家庭、社区和社会紧紧地黏合在一起。同时,“照护”也从另一个角度给我们讲故事、关于我们是谁、我们该如何生活的故事。

认知障碍不仅仅是我们了解老人和社会养老情境的一个切口,也关系着我们日常生活中所困扰的多重现实因素:亲子关系、养老压力、代际沟通,以及所有人都将面对的衰老等,更折射着这个社会的人性与关怀。

为什么我们需要去关注离我们看起来十分遥远的衰老呢?那是因为每个人都无法避免经历衰老,这个逐渐致残的过程,也只有我们才能决定这个社会如何对待长者。正如《照护》这本书的译者所言:

“照护问题是每个人在人生的某个时刻都需要去直面的问题,照护说白了就是关于关系二字,——与爱人的关系,与家人的关系,与同事的关系,与陌生人的关系,与这个世界的关系,社会的疏离感甚矣,是时候去重建联结了,是时候去重新唤回关系中的人性了,是时候去重新书写关于照护的当代叙事了,如果不是我们,那这责任又该托予谁呢?”

参考资料:

[1]《照护:哈佛医师和阿尔兹海默病妻子的十年》,[美]凯博文,2020

[2]《金牌宝贝 | 咖啡制作,她们可是“金牌选手”!》,上海尽美长者服务中心,2021

[3]《莫须有工舍专访:葛慧超2020》,莫须有工舍,2020

[4]《葛慧超 易杨:中英合作舞蹈疗愈项目“舞在当下”的实践与本土化思考|走近艺术治疗》,艺术市场,2021

[5]《拥抱包容兼爱的社会理想|益行者专访星空疗愈计划联合发起人葛慧超》,身身不息,2021

[6]《忘不了餐厅》:让认知障碍老人被看见, 让人文关怀多一些,时尚先生fine,2021

[7]《当你老了,如何养老?贝壳研究院2021社区养老报告出炉》,贝壳研究院,2021

[8]《德国多代互助社区养老模式及其启示 | 上海城市规划》,上海城市规划杂志,2021

[9] 乔雨晨,常红,杨璇,王佳妹,于燕,王艳.基于护理工作室的认知训练对轻度认知障碍患者的效果研究[J].护士进修杂志,2021,36(02):157-161.DOI:10.16821/j.cnki.hsjx.2021.02.015.

关于「上海尽美长者服务中心」

上海尽美长者服务中心是沪上首家专注于认知障碍社区支持4A级社会组织,致力于构建涵盖【科普预防--筛查转诊--早期干预--家属支持--家庭顾问--友好文化营造】的老年认知障碍全链条社区支持体系,让认知障碍长者和家庭在社区,依旧享有有尊严、有品质的美好生活。 编辑:Sharon

撰稿:酒喝了一点点

找到我:

ig:@kira_kilaaaa(生活偏多!)

Podcast: @气泡Bubble(泛用型客户端可以找到我)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐