房思琪與絕歌

房思琪與絕歌

2018.01(修改2020.03.20)

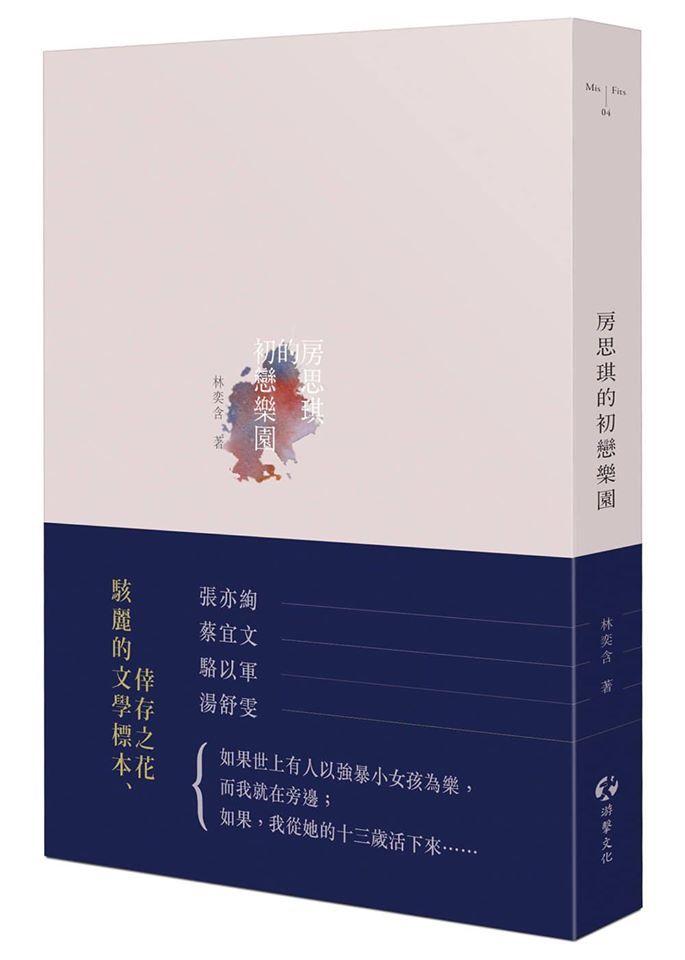

《房思琪的初戀樂園》是林奕含融入生命經驗創作的,少女被愛及文學為名擺弄與哄騙的控訴。《絕歌》 則是少年A——行為被詮釋為有性虐待意義的連續殺童少年犯——的自傳告白。

一樣都是話題之作,現實上兩位作者成書前後的際遇也出現在世人的目光裡,有著帶動大眾尋覓傷害與被傷害因果的感染力,也連帶顯露出尋覓本身的窺淫特質——但既然對於罪惡,無法憑藉一本書找出可以簡單解決的因果,而人,作為那一切的謎題,在瞭解愈多後也愈難解,那讀者,究竟在做什麼,究竟能夠做什麼?

這些書打開真實/虛構的空隙,教人窺看之虞,的確能引起對預防傷害的關心,並回溯過去的罪惡,檢視可能的罪惡。而有所共鳴的讀者也可能深陷於這類自苦,大塊大把地投身,正向地或負面地移情加害者(之於《絕歌》)或受害者(之於《房》)。

相較之下,我卻發覺《絕歌》更令我同理。《絕歌》讓我深陷的,是少年A筆下,在他終於習得自己仍有著宛如恐怖暗夜後的溫柔微光,才感到「罪與罰」的重量,並嘗試戴上痛悔行者的面孔,但即便有這份覺悟,卻依舊無法直面光明之錐的時刻⋯⋯那些是難以想像、卻在預料之中的記述:「難以體會他人痛苦」之痛苦。而理所當然、卻無從閃躲的現實也在那裏:他字句間歇洩漏自己仍持續的無來由暴行,出書的源源版稅獲利,再度被眾聲撻伐後隱遁而去之後之後的路⋯⋯讓人在以為可以理解他的那瞬間,又發覺「應該」、「必須」不能理解。即便我讀之全程淚流滿面。

文筆好這件事,是附麗於少年A的罪行嗎?一種惡之花。但又其實,「文筆好」本身,在這個我們看過多少人以紀實之名、誠懇真摯娓娓道來卻綿裡藏針的自媒體時代,就是原罪。文學是卑鄙的花粉,傳播著欺騙的意象,只要不知道那是欺騙——忽略旁邊的植被、忽略更大的生態——花朵可以始終很真誠。少年A另一樁「罪行」即「文學可以是巧言令色」,不正回應了《房》的作者林逸含,身為受害者對於她熱愛的文學痛心的提問?

而《房思琪的初戀樂園》呢?它推開我的其中一個原因或許是:幾乎所有的角色都是她自己(連「惡角」李國華亦然)。那種迂麗——什麼都是自己也什麼都不是自己的——而精緻的苦痛、愈描摹愈疏遠的成長,像是利用眾多自己「們」作為回馬槍、借力使力地支撐起、才完整了自己。這些打算完成輪廓的尖銳和準確的每一筆,卻都像深探喉嚨的自嘔——傷痕成了它的鄉愁,忘了原本是喉嚨。

它推開我的原因,卻也是《絕歌》吸引我的原因——《絕歌》證明了這一點,但《房思琪的初戀樂園》拿著自身作賭,卻難以遂願否證。林奕含問出「會不會藝術從來就是巧言令色」,卻用強烈、無所不在、近乎淫虐的形容譬喻,畫上他人臉譜勾勒自己的偶戲,鍛造出《房》這叩問之槌。文學的善女信女控訴了文學神棍,卻也沾染了一身沉香屑,這真的算是奪回了文學和言語嗎?

進一步追問,當滿心敬獻的文學信者創作者,對上滿口文學恃「美」行兇的「生活家」,在「文學之神」面前,前者就可以肅清後者嗎?

有神的樂園就有誰該在樂園誰原本不、誰曾在樂園又誰被逐出的純潔神話。有性與性別的神話,也有文學的神話。為什麼信仰純潔?為什麼拿文學作正義的賭?這些嚴厲也嚴厲不過,最後真的拿自己的生命對賭。

我所說的,不代表否認林奕含筆生奇花異朵的才華,不代表否認她對性別、家庭、學校、權力關係的控訴。只恨神話難以褪色,又恨文學的狡詐,這樣聰明的女孩,拿一整套瑰麗的文字機關、每個嘗試游離抽身的步伐去與一套套的神話論辯,卻勾勒出愈反抗愈深信的圖樣。

總希望不要有傷害;不幸有的話,希望性的傷害如同其他傷害,在傷口恢復、功能如常之後,不要隱性地繼續懲罰受害者。希望不要有神輕易去罰。希望不要再有《房思琪的初戀樂園》。

而文學之於讀者算什麼?尤其這種虛構與真實難分的文學,帶給我們已經參與或該要參與的錯覺。或許應該最退守地提醒自己:我們只是讀,待在自己這裡,不多做了什麼;只是站在旁觀自我及他人頃刻,不要拿文學為自己尋求作為與不作為的過大託辭。