没有故乡的人,要创造自己的故乡

香港人可以说出自己是香港人,他们说港式粤语,混杂港式英文,有自己人才懂的gag;台湾人可以说出自己是台湾人,他们有自己的腔调,一开口就泄露身份;我却很难说出我是哪里人,因为我同时来自好几个地方,但这些地方对我来说都是同样的陌生。如同许许多多伴随父母漂泊四海的“流动儿童”,我一直觉得我是一个没有家乡的人。

我爸妈是五华人,所以我们讲的是五华客家话。但是,爸妈是不同村子的,他们的讲法也有细微不同,但我和妈妈比较亲,所以有时候我会听不懂爸爸讲话。记得小时候有一次妈妈不在家,轮到爸爸照顾我,他叫我去睡觉,我居然听不懂他说“睡觉”两个字,解释了一通才明白。可见不同村落的方言也不尽相同,也可见我和爸爸的确极少交流。

但我有记忆后第一次回到五华,已经是初中,但我更像是一个游客。妈妈带我拜访叔伯的屋子,从他们家出来之后,妈妈指着旁边一座破烂的茅草屋——它孤零零地立在田野和山岭之间,像是废弃的猪圈或鸡笼——开玩笑似地对我说:“这间屋是留给我们家的,你读书读不识(读书读不好),就要回来住这里哦。”

原来当年兄弟分屋,留了这样一间小草屋给爸爸,留在家乡发展的其他弟兄都已经把小草屋砌成了水泥平房,我们的小草屋在华美的大房子旁边,像是一个待处理的草堆。有人问爸妈要不要卖掉这块地,爸妈最后不忍心卖掉,是为自己做了最坏的打算:万一混不下去了,或是子女不孝,至少有一个地方养老。

那时我还不懂,现在想起,这句话玩笑话充满了苦涩。爸妈背井离乡,四海为家,是因为真的没有路可回头了。

多年后我读到李宗盛的一句话(还是一句诗?),他从繁华的大都市重返故乡,倍感亲切,写道:在这里,我是小镇的孩子,而不是一个陌生人。

我很羡慕,因为我总是反过来的:在那里,我不是小镇的孩子,只是一个陌生人。

我是在湖北出生,因为文革外公被关在湖北,出狱后外公外婆已经年迈,妈妈为了不让老人免于路途的奔波,便在湖北安家。

在湖北的那段岁月,母亲常常与我提起,我猜那就是她的青春。在我出生之前,父母只有一个女儿,就是我的大姐。她大我12岁,也就是说,在我之前,爸爸妈妈和姐姐一家三口,在湖北无忧无虑地至少生活了十二年。

妈妈常常跟我提起她在湖北,日子虽然不富裕,但是很快乐。湖北似乎盛产西瓜,夏天单位分配的西瓜,别说冰箱了,床底都塞不下,姐姐每天抱着一个西瓜,也没人跟她抢,剖开两半拿小勺子挖着吃;还有饭堂的鸡脚,那时不流行吃鸡脚,大家都倒去扔掉,只有妈妈和姐姐爱吃,妈妈把鸡脚卤了,每天当零食吃。那时大家对钱也看得很开,每个月只有几十块工资,却依然舍得花九块钱给姐姐买一顶红头花。人和人之间没有那么多的心眼,妈妈这辈子最好的朋友都是湖北人。

我出生之后,爸妈就移居广东,外公外婆还在世的时候,爸妈带着我去过几次湖北,我对湖北印象最深的就是“馍馍”。外公在湖北的家很偏僻,隐约记得回家的路上有拖拉机,到处都是尘土,那时我还是个臭美的小女孩,每次去集市都担心自己的裙子会弄脏。湖北人爱吃馒头,把馒头叫做“馍馍”。这几天湖北的亲戚来我们家住,因为疫情一时回不去,便在附近找了房子住下。我们家每日都是广东菜:鸡、鸭、鱼、汤,少不了一碗白米饭,面食吃得少;湖北亲戚自己住之后,终于可以蒸馒头吃,特别开心。

广东人把外省人叫做“嫐仔、嫐妹”,有一点歧视的味道。从湖北来到广东,我妈也很有自知之明,别人还没开始这样叫她,她自己就经常这样自嘲。比如我特别能吃辣,作为一个广东人是不常见的,于是每次我吃麻辣的时候,我妈就会笑我:我女儿是个“嫐妹”。

在广东的小城里长大,十几二十年来,我却依然没能把这里当作我的故乡,我只能说,这个小城是我的遮蔽。

语言是一个很重要的原因。这里的人都说“本地话”,广东人应该知道,本地话和广东白话又是千差万别,从这个镇到另一个镇只不过十几分钟的路程,语言却是两个世界。但是在学校,上课的时候我们讲普通话;下课了,本地的同学就聚在一起讲本地话,或者交流他们不同村镇的“本地话”之间的差异。我从小耳濡目染,其实会听也会说广东话,但是我却不敢用这门语言。因为即使从小在这里出生、长大,我也不能认同自己为”本地人“。本地人如果发错音或者用错词,大家会一起笑;但如果一个外地人讲错,会觉得很窘迫。就算已经练得很流利,都始终无法像”本地人“一样挥洒自如,就像在别人家做客,待得再久,你也不是一家人。

潜移默化之中,语言给我带来的隔阂感也影响了我,让我在外语方面表现出过人的好奇心。我喜欢学习英文,上了大学更是主修法文专业,其实并非为了演讲、比赛、出国等目的,更是因为我享受这样的时候:我懂得一门别人不懂的语言。有时候,我会创造自己的英语单词,写下只有我才能看得懂的句子,以此来逃避我无法满足的渴望——在那里,我和所有人有着同样的乡音,亲切地交谈......

真的出国之后,我发现那里也只不过是一个新的异乡,大巴车理所当然地播放披头士的《黄色潜水艇》,同学们语速飞快地谈论不同的话题。我所学的语言也只不过一门谋生的工具,我只能潜入文字中,构建另一个属于自己的世界。

大学的时候,一位法国作家来给我们开讲座,他从巴别塔的诅咒开始讲起。当时我还很年轻,不明白语言为什么具有这么大的阻力。

开始创业之后,我才明白,其实每个人都有自己的世界,每个世界都有自己的一套语言。看起来我们都在讲同一种话,但是言语却是“被诅咒的”,我们必须付出巨大的代价,才能让自己“被了解”,或者才能了解一个人,而这些代价往往要超出言语之外的,所以才需要创造那么多的艺术来抛向虚空——用音乐、用戏剧、用舞蹈......

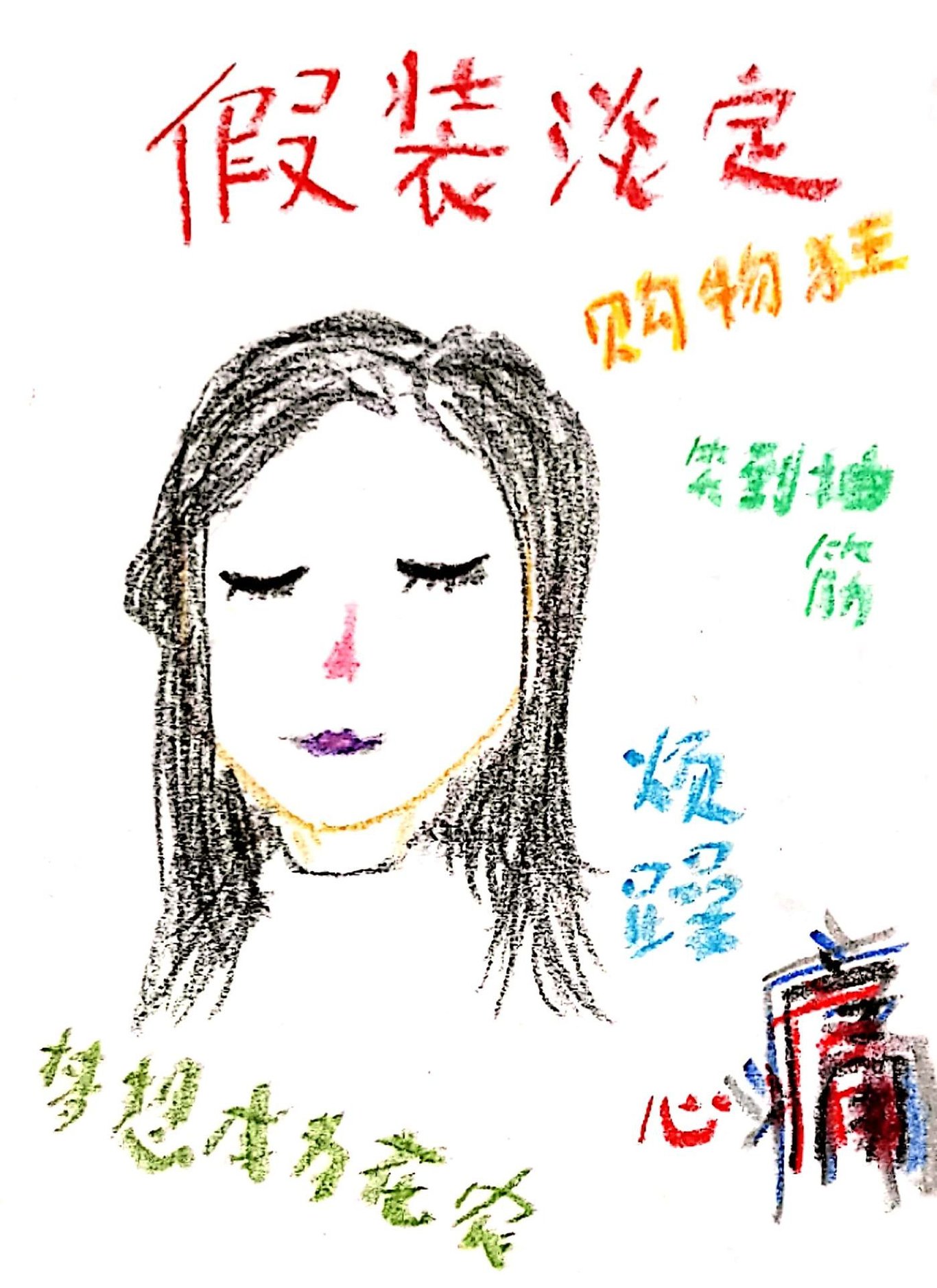

到今天,我依然无法说明我是谁,我是哪里人。哪里都跟我沾点关系,也跟我都没什么关系。我是一个没有故乡的人,但这些留在记忆深处的乡音,构成了我的童年。或许是为了重复童年建构自我世界的快乐,我选择做艺术,不断打破自己的旧世界,又不断重构自己的新世界。可能,我们这些没有故乡的人,注定要创造属于自己的故乡。