從厭惡巨人到「厭人」——《進擊的巨人》全劇終後感

文|Sir. 春風燒

2020年12月播出最終季之第一篇

2022年1月播出最終季之第二篇

2023年3月播出最終季之完結篇之前篇

2023年11月播出最終季之完結篇之後篇

這是動漫《進擊的巨人》的最後一季四個放送時間。光看時間和標題就不難理解,為何觀眾詬病原作者諫山創及其團隊有「揼波鐘」之嫌。無論是由於想多賺廣告費,還是苦思冥想,這回終於到了最後一次放送,又有多少人不捨。從2013到2023,十年來我們見證著這個原本被認為只是少年英雄打怪的「熱血番」「少年番」動漫,如何一步步變成許多觀眾心中的神作,儼然一件藝術品。至此,所有情報已經公開,諫山創的處女作也完成了。

故事講完了,但諫山創在其中提出的哲學問題諸如甚麼是愛、甚麼是恨、甚麼是自由、甚麼值得你守護、繁衍有何價值、留在豬圈裡和翻出墻外哪個更幸福……統統都不會直接解答,這也許是本作品可貴之處,提出問題和各種可能性,引人思考,比起強行植入價值觀來說教有價值得多。

譬如,本片在探討「自由」這個話題時,墻外探索的人和墻外生活的人就會成為對照組,不是拿自由與非自由作對照、告訴觀眾何謂自由,而是擺出兩種可能的自由形態。調查兵團在外馳騁,視野寬闊,被視為「自由」似乎是理所當然的,但另一方面墻內百姓是否就不自由呢?當一個母親知道她的孩子戰死沙場,其他母親看到,會覺得墻內吃喝玩樂的孩子自由一點,還是身不由己戰死沙場的孩子自由呢?一身傷痕的調查兵團里維兵長自由一些,還是整日爛醉如泥的駐扎兵團成員漢尼斯大叔自由一些呢?按英國哲學家伯林(Isaiah Berlin)的理論視之,前者是履行積極自由,即想做甚麼就做甚麼的自由,後者則是履行消極自由,即想不做甚麼就不做甚麼的自由。伯林指出,相比消極自由,積極自由更容易被扭曲和濫用,因而產生某種欺騙性,運用某種「概念魔術」把「犧牲」包裝成「自由」的樣子,常見的說法是「為了安全或者為了未來,必須讓渡部分自由」,以自由之名,行禁錮之實,於是強制的犧牲最終演變成另一種奴役(無論對人還是對自己)。主角艾連雖有堅強的意志和果斷的行動力,主動追求自由,但個體無論如何努力也難以跳出歷史和現實的框架或者與之抗衡,所以最終他也不得不承認自己是「自由的奴隸」。

艾連是「自由的奴隸」,可謂心甘情願的,這種價值一以貫之,因此不難理解他會選擇發動地鳴,走向自毀。他既希望希斯特利亞可以跳出歷史循環、不必為了繼承權力繼續吃人然後被吃,也希望拖延外部對自己故鄉的攻擊,於是選擇發動地鳴把80%的島外人類消滅,強行把島外文明程度拉低到與島內文明程度一致,令帕拉迪島短期內免遭攻擊,同時他多年來「把巨人驅逐出去」的志願就能實現;到時候,大愛包容的隊友一定不會坐視屠殺行為,在大災難面前,他們會為了求生暫時放下仇恨,與島外力量團結起來共同對付他這個更大的怪物,這種情況下,隊友只要把自己殺掉,就能成為拯救「餘下20%人類」的救世主;艾連一死,巨人之力也隨之消失,人類的心結就會解開——這固然是主角一葉障目、一廂情願了,但此舉倒也符合角色的人格設定。

倫理學界有個家喻戶曉的思想實驗叫「電車難題」。這個實驗假設了一輛失速電車筆直衝向綁在電車軌道上的五個人,而你身邊剛好有一個操縱桿,可令電車拐進另一條軌道,那裡只有一個人被綁在軌道上。若你甚麼都不做,五個人死,若你動一動手,死一個人,而這個人是你親手殺死的。現在諫山創將電車難題稍作改動,電車軌道上綁著艾連的同伴、戰友和其他族人,艾連身邊有一個操縱桿,可令電車拐進另一條軌道,那裡綁著80%島外人,其中可能有艾連認識的也有陌生的,有無辜者也有敵人,不用問,艾連向來主張「Paradis First」(帕拉迪島優先),一個積極主義者被賦予控制操縱桿的能力與權力,選擇將「電車」改道衝向另一邊,也就不足為奇了。為了少數同伴,犧牲多數人,是政治不正確的,人們覺得自己更可能成為被犧牲的多數人中的一員,難怪觀眾之間會掀起罵戰,還有人會說,與艾連共情的人都是軍國主義者。

沒錯,戰爭一展開,必然帶來人道災難,受苦的一定是平民,尤其是活在把自家人民當鋼鐵長城推到最前面擋子彈的政權之下。地鳴無眼,不會篩選軍人、平民、好人、壞人、成年人、未成年人才踩下去。然而,二戰時美國在日本投下原子彈,死者也包括日本反戰者,誰也沒興趣也不可能以此為日本挑起的戰爭辯護,就算用嘴反日,亦不會有人把山本五十六先摘出來再罵,也無人有興趣給日本人細分成一千八百類再批判。兩枚原子彈結束了二戰,全世界的倖存者都享受著建立在日本平民大規模死傷之上的戰後新秩序,日本會不會成為原告,把美國送上國際軍事法庭?顯然不會。

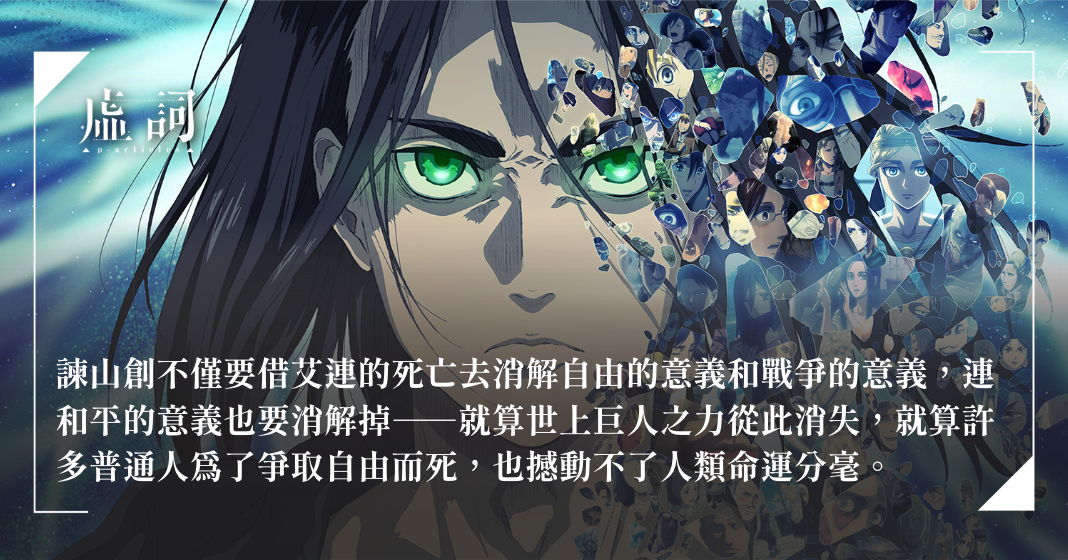

不管怎樣,屠夫艾連已死在正義審判之下,罪有應得,皆大歡喜,比起現實還是令人解氣得多,流行文化不就看個樂子嗎,娛樂目的達到了。從艾連的下場來看,諫山創是反戰的,不過到了片尾又一頭冷水潑下來,彩蛋裡的帕拉迪島繁榮了幾個春秋,現代高樓林立,一部直升機撞向高樓,然後又被島外各種攻擊了,城市頓成廢墟,這時觀眾才明白,諫山創不僅要借艾連的死亡去消解自由的意義和戰爭的意義,連和平的意義也要消解掉——就算世上巨人之力從此消失,就算許多普通人為了爭取自由而死,也撼動不了人類命運分毫。又過了不知多少年,一個少年領著一條狗在森林裡探險,遇到樹洞(暗示與始祖尤彌爾同款的樹洞)並走了進去,至此,諫山創把人類數千年掙扎求變甚至求存的意義也消解掉,悲觀主義色彩到了極點,彷彿暗示人間正是一個無間地獄,人類本性難移,一代代繁衍下去,一代代無腦地愛、無腦地恨、無腦執行命令、無腦犧牲,逃不出一邊仇恨A、一邊崇拜B的命運,循環往復,永不消失——就如吉克對阿爾敏所說的那樣,人類面對的是「不知意義何在、遭受繁衍本能擺佈的生活」。片尾那個領著狗走入樹洞的少年,難道就沒有可能是令觀眾舒了一口氣、懸崖邊獲救的嬰兒,或是他的後代嗎?

這樣的結局很精彩,筆者不覺得爛尾,只覺更「厭人」了。戰爭到累了便嚷嚷要和平,承諾汲取教訓,決不重蹈覆轍;和平到悶了便身痕,總想找點刺激,於是征服慾又起。當然,在文學創作和哲學假想的非此即彼的條件以外,或許有別的可能性。例如,經濟和技術更強的民族,有沒有可能是由於觀念上比其他民族長進、更開放和更接近文明,因而比世界其他地方離地獄遠了一點?離地獄更遠的那片土地,會不會對自己的老百姓更人道、更好地保護私有財產和個人權利?每次和野蠻族群衝突時有沒有可能選擇不先動手?對現代世界文明(不僅技術而且文藝和思想)貢獻更大?

他人即地獄。作為多數平凡的個體,往往難以撼動世界(雖然超能力通常掌握在比我等更平庸的個體手上),並時常為此感到無力,但或許仍然有選擇,那就是和阿爾敏一樣,好好感受和同伴奔跑、下雨天在家裡看書、看松鼠吃掉樹果、和大家一起逛市場……用心體驗每個平凡無奇的日常,跳出自身賦予又或是別人強加的「意義」枷鎖。陀思妥耶夫斯基在《卡拉馬佐夫兄弟》中寫道:「去愛具體的人,不要愛抽象的人;去愛生活,不要愛生活的意義。」——這也許不是多麼了不起的出口,但至少是個小小的喘息口,暫時安頓我們的疲憊。