過去現在和未來的,怎樣的寓言?

2020/10/31

放完三天十月的假,星期六回來上班,來跟大家最後的網誌一下*。

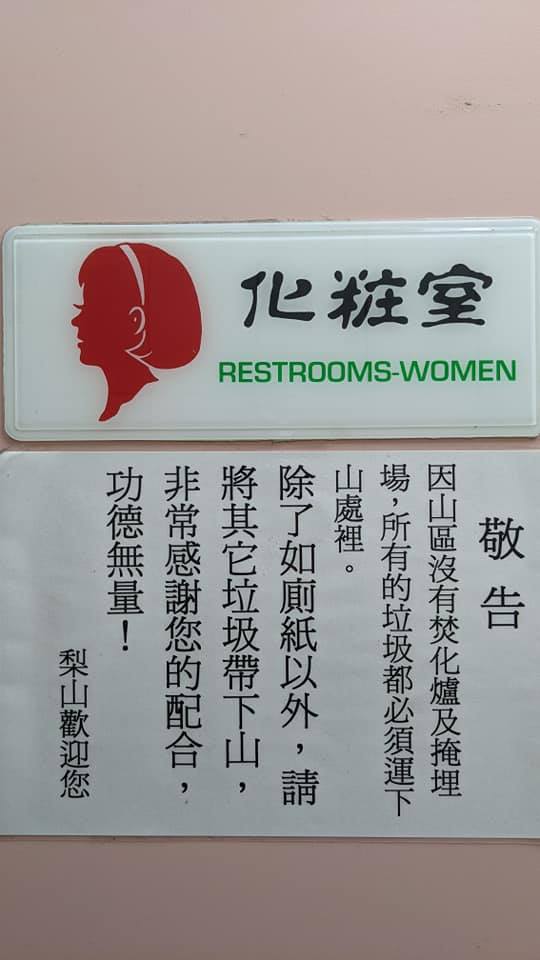

孤陋寡聞二十年,活該死好台北人

假期第二天那個用google map上路的台北人,發現台八線德基往谷關真的不通的時候,方圓百里的加油站都已經休息,除了號稱九十幾公里外的埔里有24小時營業的加油站。我們還有一半的油,想在梨山加油站的廁所旁邊睡一覺是保守起見的考量,但一覺得睡到七點實在太久,不願意回花蓮秀林,後來就卯起來上路了。

回頭我們來看一下台八線/中橫,小島在年代中的幾事件。

台灣公路界驕傲的省道台8線,亦即中部橫貫公路,是台灣第一條貫穿東西部的重要公路系統。從日治時代日人開始規劃探測,到國民政府時代重新規劃、動工,長達192公里的中橫公路,從1956年7月7日動工,經過3年9個月又18天,終於在1960年5月9日全線通車,工程難度更是讓這條公路,是在平均一公里犧牲1.18條生命下換來的。 (...) 早在日治時代為了理蕃需求,日人規劃「五年理蕃計畫」發動太魯閣戰爭,並利用原住民在立霧溪峽谷的傳統道路基礎上開闢理蕃步道,1935年完成埔里、霧社經合歡山,直達太魯閣、花蓮的步道,命名為「合歡越道路」(合歡越嶺道路)。其中合歡埡口(大禹嶺)至太魯閣的路段即為目前中橫公路主線東段。霧社至合歡埡口(大禹嶺)的路段為今台14甲線。中橫公路主線西段則大部分與「大甲溪警備道」路線重疊。但後來太平洋戰爭爆發,日人逐漸將資源集中在戰爭需求,連結台灣東西部通道的修築計畫到戰爭後期也就此打住。 終戰過後,國民政府撤退來台,有意將這條道路完成。1950年代,美軍顧問團發現當年國軍年齡層普遍偏高且官比兵多,為了提高作戰能力,由美方出資推動台灣國軍汰舊換新。在美國懷特公司經理狄寶賽的建議下,讓這群退除役的官兵參與修築東西橫貫公路,不但可以達到照顧就業,還可兼顧國防和經濟建設。 (...) 但因修築公路的人力需求,雖然初期是由行政院國軍退除役官兵就業輔導委員會的中華民國國軍榮譽國民(簡稱榮民)擔任開發主力,但後來又陸續投入的築路人包含本省人、原住民、客家人。而背景包括公路局系統的專業人員、軍方系統退役、現役官兵,還有民間廠商、甚至還有從泰緬邊界撤退台灣的「異域孤軍」;甚至連流氓、管訓的不良份子組成職業訓導總隊、失業青年組成的青年建設總隊等等,都曾經投入這條公路的修築。 經費大半靠美援 平均1公里犧牲1.18條生命 他們用雙手冒險開挖、用血汗替後人鋪路,在工程最高峰,估計有11900人投入修築工程當中;而因工程的險峻與先進技術的不足,期間不幸罹難的開路人高達225名,平均一公里犧牲1.18條生命。中橫公路全線工程經費達新台幣4億9456萬(當時幣值),美援部分便占3億8994萬元。 (...) 由於公路路線由海平面到3000餘公尺的合歡山區,氣象的變化及海拔高度的差異造成沿線景致一日數變,有太魯閣峽谷景觀的奇與峻,有碧綠關原雲海變化的幻與不定,更是台灣重要觀光資源。 只是1999年台灣發生921大地震,造成中橫嚴重受創,山區地質鬆動。當時政府考量路況危險與地震影響,決定讓山林「修養生息」,邊修復邊採管制通行方式繼續使用,但2004年7月敏督利颱風造成的72水災再度重創剛修好的中橫。這次行政院經建會舉行了聽證會議,名為「從大甲溪流域的未來評估中橫公路是否修建」,會中決議暫不復建中橫,讓山林獲得休息的時間。並推動恢復以中央山脈為主的國土保育計畫,只開放台電工程車輛通行。 --【那一年的這一天】1960年5月9日台灣首條貫穿東西部公路系統中橫通車(2017-05-09)

中橫公路系統路線圖紅色與淺藍色路段為主線,白色路段為支線。淺藍色路段在921地震後封閉,2004年短暫修復,但同年發生七二水災後又損毀,此後未開放公眾通行,僅供工程車輛與梨山當地居民緊急使用,直到2018年才開放公車行駛。

1999年九二一大地震後長期封閉台八線上谷關至德基路段,至2011年完成便道的整修,惟僅供梨山地區與公路沿線居民和工程人員等出入使用,未對公眾開放[2];遲至2018年11月16日才再開放公車行駛[1],預計到2023年才有可能全線開通。--中文維基「中橫公路」

一場規模五點三的地震來襲,讓還來不及從九二一大地震恢復的中橫山區再度受創,數條人命又葬送在這柔腸寸斷的中橫公路上,而搶通中橫似乎就像薛西弗斯推石頭的希臘神話,是個永遠看不到結果、無止境的懲罰。不斷上演的安全威脅與生態浩劫,以及猶如無底洞的財政支出,對於政府全面搶修中橫的政策無疑是一個不容逃避的強烈警訊,除了搶修回復一途,中橫能否有不同的命運?

綿亙南北的中央山脈是支撐台灣的天然屋脊,整個中央山脈所形成的完整生態系更是維持台灣自然環境穩定的生態區塊,而中橫公路就像是橫切在這區塊上的一道傷痕,將台灣切斷成割裂的生態孤島。特別是在九二一地震的撼動之下,原本即屬變質岩及板岩的邊坡脆弱結構,更加形成搖搖欲墜的危岩,尤其在谷關至德基路段,邊坡坍塌高度達一五○公尺以上者多達數十處,而一三○餘處的路基流失缺口導致必須往內側邊坡開挖施工便道,更造成邊坡地質結構的再次破壞,儘管勉強搶通,但遭遇四月初的大雨以及日前的餘震仍舊不堪一擊。

山崩地裂土石奔流的景象,不僅危及人民生命財產的安全,更造成災區溪流生態在一再的堆土重建下,水源水質的巨大損失,全面性水源的污染,致使下游大台中地區幾百萬人無水可用,而數十億元(根據交通部公路局估計搶修及復建經費將近八十億元)的修路經費也就此化為烏有。中橫公路猶如安全、生態與財政的大黑洞,一個越治越糟的死胡同。

基於安全、生態以及財政的理由,立即停止盲目搶修中橫公路,從開發變更為保育目標,是新政府在面對中橫公路必須有的另類思考。面對全面性的坡面鬆動、無可抵擋的土石流,人們唯一能作的就是避免再度傷害,交予時間自然恢復癒合。至於區內居民的安置問題,目前因為當地謀生困難,早已有三分之一以上遷出,而若能將投入修路的經費轉移至協助居民遷移,亦將能大幅減輕環境的壓力。

事實上,中橫公路的時代任務已經過去,早年為了開發山林、生產高級水果、安置榮民以及打通東西交通的任務已面臨改變或調整:開發山林需被保護森林水源的觀念取代、物美價廉的進口水果已使土產同種水果喪失競爭力、榮民的安置問題已隨著歷史的步伐變遷、而發達的空運與鐵路亦使中橫卸下聯繫東西交通的使命。而在此之後,現今最重要的是恢復以中央山脈為完整生態系的自然保育軸,使其不僅成為維護生物多樣性的核心,更為台灣東西兩側城市重要的水源水質涵養區;而對於長期以來遭受政策壓抑與邊緣化的原住民族,更是一個重新尋回其空間與土地的機會,以其所長回饋社會,實踐其與自然共存的生命觀,成為土地的守護者。

當以開發為導向的中橫,通不過自然的考驗,我們是要繼續以人類愚蠢的傲慢與大自然做生死搏鬥,不顧一切強行搶修?還是順應大自然啟示,將中橫重新定位為山林生態遊憩道路,僅維持最簡單的交通功能,進而恢復沿線的自然林野生態?任何一條公路的死亡或消長,應該都有許多值得我們深思的地方,因為終究我們不能強迫環境提高她對人工施予的承載能力,從九二一大地震以及一連串的自然變化中,我們看到也體驗到了證明。

(作者為政治大學地政學系教授,綠色公民行動聯盟召集人)

--【中橫的神話 該落幕了】 by 李永展(2012-6-29)

(台中市政府交通局 web archive)

台8臨37線(中橫便道)管制規定

公布單位:系統管理 / 公布日期:2014-09-24

1. 台8臨37線(中橫便道)基於人道考量,僅提供梨山地區民眾緊急救護、救難等基本維生之通行。

2. 台8臨37線(中橫便道)目前道路極不穩定,常有坍方落石發生,通行本路段確實仍存在高度風險,不宜全面對外辦理開放通行,必須嚴加管制通行安全及管理維護措施,避免當地居民及一般民眾誤解其功能及可能存在之風險。

3. 台8臨37線原則每隔2小時開放,兩端對開。

4. 每日開放5個時段(目前為7、10、12、14:30、16:30),開放時段暫定如上列所述,視執行後通行民眾需求再行修正。

5. 每次放行由民間保全業者擔任通行戒護工作,天候狀況不佳或因颱風豪雨地震等因素,即封閉道路禁止通行。

6. 由和平分局協助於谷關、德基兩處哨所加掛巡邏箱,並有特殊節日及狀況時可事先申請調配支援。另如有特殊狀況可隨時通知派出所,將立即派線上員警協助處裡。

7. 提供設籍於大梨山地區之民眾通行,並針對設籍於豐原、石岡、東勢、新社等四區公所並確有於大梨山地區工作之民眾,經臺中市政府造冊後,方可准予通行。

8. 設籍仁愛鄉榮興村村民,請南投縣仁愛鄉公所造冊送段核行。

9. 設籍第7條各區外之臺中市居民,請臺中市政府確認造冊;設籍其他縣市者,由本處谷關工務段確認造冊。

10. 通行名冊以流水號方式編號造冊,如 豐 -0000、東 -0000、石 -0000、新 -0000、和 -0000(其他縣市比照辦理),民眾以編號並搭配識別證件(身分證、駕照、健保卡等),管制人員據以查證。

11. 為梨山民眾之民生用品及農產品運輸,委託貨運公司貨車通行,由臺中市政府造冊送段核行。

12. 公務、學術研究及新聞媒體採訪通行,由機關或單位敘明理由將通行名冊送段審查,經審同意後依開放時段核行。

13. 其他因臨時緊急事故必須通行時,電話通知谷關工務段,經管制站確認後始可臨時開放通行。

14. 本管制路段通行車輛淨高度限制3.5公尺以下。

15. 因受限路寬及轉彎半徑,最高時速限25km/hr以下、限時段方式進行單向通行管制。

16. 客車車種限制小客車(9人座以下)。

17. 貨車車種限制17公噸以下大貨車(前後輪均為單軸)。

18. 車輛通行時前後車輛應保持一定車距(20公尺以上)。

19. 車輛進入管制路段應開亮頭燈。

20. 車輛在管制路段中行駛,除非在緊急狀況下,不可按鳴喇叭。

21. 車輛在管制路段中行駛,遇緊急狀況,必須打開閃光警示燈。

22. 車內人員禁止下車離開制路段管。

23. 不得移動或干擾交通號誌、標誌。

24. 載運物品應嚴密覆蓋或綑紮牢固。

25. 不得有其他可能危及道路安全之行為。

26. 目前道路極不穩定,常有坍方落石發生,通行本路段仍存在高度風險,為維自身權益,請通行者務必自主性投保。

--https://web.archive.org/web/20160820152844/http://www.traffic.taichung.gov.tw/news/index-1.asp?Parser=9%2C4%2C21%2C%2C%2C%2C3085%2C%2C%2C%2C3一路上想不通為甚麼一條路會修了二十年修不通,這一趟旅程我們可是走了兩段蘇花改--認為最美的那段蘇花公路不走,要去走那段蘇花改是當代的很不幸,簡直是被咒詛--但走中橫後段(大禹嶺往梨山)會明白為什麼有人會去炸山挖山作蘇花改,那對人類工程而言,已經是很簡單的事。那到底為甚麼中橫不能橫行了?

七二水災,又稱敏督利風災,是2004年6月30日至7月6日間發生於臺灣中部、南部及東部的一起嚴重水災...

(...)

公路局為了梨山地區居民通車問題(需繞道南投到西岸,要多花四個小時車程,觀光及果園生計大受打擊),依然擬定修復計畫,逐漸打通中橫公路谷關至德基路段,並提供中橫沿線居民使用暫時通行證。在2004年5月底,已進入最後路面加封,管制站與監測系統測試階段。並擬定禁止高度超過三米六的車輛、聯結車、大客車通行,每日8到17點定時開放單向通車等,原預計在7月15日可實施;但7月的敏督利颱風引發的七二水災,中橫沿線花了超過新台幣二十億元剛修好的路段又大量崩塌,連台電設於沿路的六處發電廠都幾近全毀。

--中文維基「中橫公路」

「921是一個明瞭」。路修了幾年,好不容易要通了,颱風來了,沒了,都沒了。這大概是施作工程的單位和相關決策與執行的人體會最深的,所謂代價,到底是甚麼呢?「除非作工程的人一輩子待在那個地方,歲月才會讓他識見工程的代價。」

地形及豪雨為七二水災之元兇

文號:4438 發布日期:93-07-11

有關報載高山農業是七二水災元兇乙節,農委會說明,七二水災災因是多面向的,尤其是九二一大地震後,造成山區地層鬆動、崩塌,再加上敏督利颱風降雨強度超大,以台中縣和平鄉梨山、雙崎、雪嶺等地區為例,均超過二百年雨量重限期距,導致本次發生土石災害,若全部歸責於高山農業,似嫌武斷。

農委會表示,大甲溪谷關上游面積約85,000公頃,在德基以上集水區民間開發之土地包括原住民保留地2,388公頃,退輔會農場1,242公頃, 共3,730公頃,佔德基集水區面積62,390公頃之7%,目前農用土地約2,000公頃佔集水面積之3.8%,多分布於較平穩地區,此等土地自台灣光復前至民國五十年代即已分配原住民及退役官兵使用。對於高山農業之經營發展,政府不鼓勵亦不輔導,並對部分超限利用土地,亦積極進行強制收回造林工作。

本次七二水災,經學者專家初步會診,其災因是多面向,主要是超強的雨量,及九二一地震後,將地震鬆動土壤沿坡面及坑溝沖刷而下,造成沿線嚴重災害。因此主要係因地形及豪雨因素。尤其敏督利颱風的累積雨量,部分地區更高達二千毫米以上,遠高於桃芝及納莉颱風,每小時降雨量更是創下歷史最高紀錄,再加上九二一地震後的地質因素,成為大甲溪上游土砂災害嚴重之主因。因此,如將本次七二水災之發生,完全歸責於高山農業,似嫌武斷。

連絡人:秘書室公關科科長 林岩

電 話:02-23125800

--行政院農委會新聞與公報(2004-7-11)天災人禍,發生事情的時候,知事之人會出來講一些事情,外來政權的官方就會否認。七二敏督利的時候,這個官方單位並沒有因為政黨輪替而改變體制積習,是不想執政者或自己去付出「一旦認錯一切就得重來」的代價,所以就讓人民和土地去付出代價。

管理不當 才是關鍵問題

📷 30年前,中橫公路開發,農民以造林名義大量上山搶種果樹,在土地管制不當下,高山農業處處形成超限濫墾的情況。當面臨水果開放進口,政策決定棄農還林,高山農民如同被遺忘的人民,失去政府的協助輔導,種不出更高價的經濟作物,只得自尋生路,在價格下殺以量取勝之下,更是大肆破壞林地危害生態。陳中教授指著台灣立體地圖的山脈,強調台灣群山縱谷中,梨山、清境等地存在許多高山平台,優異的氣候舉世罕見,早期日本人來台就已設山地實驗場,準備進行開發;如今高山農業成為禍害,其實是價值選擇的問題,也是人為管理不當的問題。

📷 台灣的山坡地利用,不是只有2000公尺以上的高山區域,海拔100公尺以上即存在各種不同的農業運用,最大的開發區域是在500-1500公尺的淺山區域,超限濫墾更是為害最烈。早在10年前就提出警訊的陳玉峰教授,以阿里山的開發為例,說明這些地區在毀壞自然林相後所要面對的危難。他表示,在大砍伐之後,林業政策開放人民租地造林,失去一次還林於自然的契機,不僅破壞大自然本身的癒合力,也在農民上山與林爭地後,大地災難接二連三無法平息。但是多年過後,山上存在大量居民已成事實,山上的原住民與後來者已落地生根,此刻面對龐大人口來談封山、談遷村,無異是一個行不通的政策。

人與土地 和諧新關係

📷 重新創造人與土地的關係,是解決山區災害問題的根源。陳玉峰表示,長期租地造林實為務農的政策,疏離了人民與土地的關係,只存在剝削式的掠取利用,不會有愛鄉愛土的心理。二次土改的放領,算是還地於民,但不該是毫無規劃的放領,而該有土地分區計畫,農用地加以管理,林用地就交還政府植樹復育。嘉義隙頂農業區山坡遍植茶樹,早期也是超限濫墾,30年前在陳玉峰嚴加指責下,當地農民為了延續租約,開始進行水保工作,利用當地的大石塊,依照水土保持計畫,壘起一道道生態工法的擋土坡,30年來紋風不動,形成絕妙的自然景觀,甚至計畫朝向休閒農業發展。居民以愛護自己故鄉的心情來照顧土地,避免受災成害,但是陳玉峰表示這還不夠,他們必須在陡坡處自然植生防護林帶。

📷 從丹大到阿里山,農民讓災害不生,重要的關鍵在於管理──遭到指責後的自我改善,這也是台灣山林管理最欠缺的一環。山地佔台灣國土總面積的6成,有限的平原,擁擠的人口,討山而居不僅是歷史的宿命,也是生存的選擇。高山的開發舉世皆有,但台灣的問題卻是放任上山、無力執法,最後危害生態、形成災禍。失去管理,讓山坡地形同無法之境。成災之後,只是一味地指責農民貪婪、地方不力,根本無法解決山坡地的問題。陳玉峰表示,一個能長能久的終極國土計畫,必須透過協議使政黨、人民共同認可,無論改朝換代都能一以貫之,而不是逢災就有計畫,換個政府又重新來過。

📷 目前台灣的山林政策,始終假設山無人居,無視現存數量龐大的山區居民,持續放領卻不願投入精密的土地管理政策,如此禍害不會平息。面對未來,農業下山不是唯一的路,更重要的是重新建構人與土地的關係,讓山歸山、人歸人,走出「以人護山」的未來。

--【農業‧下山?】作者:郭志榮 (公共電視記者)

--【我們的島】第267集(2004-8-16)(搜尋關鍵字:水土保持) 沒想到,就在我走完中橫全程之後的2天,敏督利颱風帶來驚人雨量,中橫公路梨山以西路段受到嚴重創傷,其中,盼了好久總算要通車,只等著大官來剪綵的谷關到德基路段,卻是受創最深,從直升機空中拍攝的畫面來看,多個路段路基整個被淘空,再度修復乃至全線通車,此時看來似乎是遙遙無期了

若將中橫分為三段,以海拔高度達2565公尺的大禹嶺為界,向東直達花蓮太魯閣,向西到德基為中段、德基到谷關乃至東勢的起點再為一段,三段有著截然不同的風光,行走其中,深壑溪谷、絕崖斷壁、雲海湧起,還有人工一鎬一斧開鑿的血汗痕跡,都是成就中橫公路堪為國家代表景觀公路的條件。

中橫公路的風光從谷關之後開始,沿著大甲溪而行,一路攀高,此段溪谷與終點的太魯閣立霧溪峭壁截然不同,立霧溪溪谷有著驚心動魄的懾人氣勢,但大甲溪谷卻是山高水長、呈現的是一片開闊的景象,再往前行,到達谷關水壩,有一段路幾乎與水面並行,翡翠色的水面頓時讓燠熱的天氣下降好幾度,再向前行,迎客的就是德基水庫,這裡也是管制路段的終點。

事實上,真正被逼上山地的漢人底層農民,它們多半經歷農村破產,而在碰上了多次天災人禍後,情狀更是堪憐。在台中縣,以客家農民及榮民為多。 由於商品化農業資本投入龐大,經常需要貸款來支應種苗、肥料、設備等等需求,再加上利潤又常被中大盤菜販剝取。這一方面是原住民沒有能力競爭的原因,另一方面也造成漢人農民經常上上下下暴起暴落。 所以一次天災人禍,絕對是血本無歸,甚至負債累累。在沒有任何出路的情況下,只能繼續濫墾搶種,回收一票,原墾聯盟的訴求剛好合理化他們認識中最為自私、自利的部分,加上符合長期的誘因、短期的需求,自然就跟著走。 --感謝苦勞網,這篇寫的很好,請一定看一下報導的各個面向:【綠色執政還是土黃色執政?誰是土石流元兇系列專題(三)高山農業釀災?中央開放農業市場、縱容政客護航 山地鄉的層層壓迫才是元兇】(2004-7-15)

外科醫師張豐年,長年觀察台灣各地的淹水問題。他認為,自然的水系就像是人體的動脈,原本是合一的整體,有自然調控的機制。堤防興建之後被分成內水與外水,各自獨立,中間的通道與界面完全由人為操控,包括抽水機、閘門、擋水板等等,只要有一個環節設計不當或操作不良,水患就由此而生。

(...)

台灣各主要河川因為上游築壩土石淤積,下游缺乏泥砂補助河床下刷,導致許多堤防橋墩面臨侵蝕掏空的危機。

河川本身不只是水循環的道路,同時也是土砂循環的道路,但過去在做河川治理時,往往沒有考慮土砂循環的問題。我們來到南投縣仁愛鄉眉溪的上游,桃芝颱風之後大量土砂淤積在河道,水利單位沒有清運土石,而是把土砂往兩邊堆置,再用護岸固定住,結果今年豪雨一來,又全部垮掉。

越來越多的經驗證實,許多保護工程耗費公帑卻一再毀壞,與其投入無止盡的花費,不如順應自然稍做退讓。

--【我們的島】第667集(2012-8-6)這裡就是王豫煌在說的政府工部門的"永續"工程啊,就是永遠都做不完、都不怕沒有工程做。去年全國NGO環境會議,他報告政府資訊的不公開,沒有辦法去定點追蹤十年二十年,很多資料要了兩年還要不到,要民眾、環保團體、NGO花很大的力氣去官網找,資訊是片斷的,我們看不到全貌、真相」。不然類似【溪流河川治理工程資訊公開與資料開放】這種報告的投影片,他一定可以做得更好的。

以上,時間很匆促的整理,沒有能收的很全,也許日後再補到留言的地方了。

那個可惱的台北人一行,後來夜車走大禹嶺到埔里那段,很刺激。照片是剛上去台14甲回頭看到的景象,主要的光源是頭頂上的月光。後面整段多是霧,看沒甚麼,看到也拍不起來。到清境那段比較像在電影裡,因為店家留了有色的霓虹燈光招牌,霧濛濛效果好,還有一家要爬樓梯上去的仙境小七,冷得厲害,有好笑到。

我們初步是認為大禹嶺到武嶺這段是以前日本人(會打世界大戰的那一兩代)猛硬幹才開出來的。讓我們這種沒有受過登山訓練的人也能爬得到海拔三千公尺的高度。心存感激,「默念和平的晚禱」。

最後一篇,謝謝收看!

---

* 臉書網誌 Facebook Note

2021年臉書改版停止網誌服務。

臉書官方宣布2023年11月13日將移除所有網誌。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐