48 | 全球运动的田野回声 | 坚持与归属:重思印度新德里反《公民身份法》修正案运动的起落

许多人把2019年末印度国立伊斯兰大学针对《公民身份法》修正案的抗争和对峙归入近几年内右翼政府常规化镇压学生的标准叙事,然而法西斯国家势力与学生起义的二元对立似乎对这一特定事件缺乏解释力。本文作者认为,在伊大所目睹的警察暴力强度不能与大学周围更广大的穆斯林社区割裂来看待。伊大是一个地标,是印度穆斯林群体获得更多非穆斯林公众承认的象征,也是他们向上流动的主要渠道。袭击这所大学,就是明确对穆斯林社区、其地域和归属空间的打击。正是为了回应这种攻击,德里出现了一场更大的运动。这一运动从社会和空间意义上始于伊大被袭事件,但更源自德里穆斯林社区在政治地理中长期被忽视的历史。因此,这场运动不仅回击了针对穆斯林大学的专门攻击,也回击了国家让穆斯林成为非法、“无归属”人群的更大企图。

2020年带来的疫病与隔绝截断了人类学引以为傲的长田野方法,也一度给2019年席卷全球的社运能量降温,但后者并未消亡,而是随着疫情带来的社会张力重燃且激荡。席卷美国的“黑命攸关”和白俄罗斯民众示威直接与新冠防疫的失败相关,而贝鲁特爆炸后黎巴嫩的街头抗疫和智利宪法重修则是2019-2020年长时段运动声部的强音和高潮。各地的运动延随着各社会内生的脉动,基于各人群不同诉求,但无论是阶级、经济、生态、疾控抑或族群,运动动力跨越传统抗争范畴的传染性已经是全球运动景观下的社会事实。如何动态地面对这一加速的世界是基于田野方法的知识生产在这个时代面临的根本问题。如何捕捉并共演社会运动中的尖叫、渐变和杂音则是人类学应有的期许。结绳志专栏“全球运动的田野回声”旨在为这样的问答提供平台。

本栏目非常有幸得到原作者首肯,中文首发文化人类学协会近日刊登的《2019年全球社运的人类学实验课》(Global Protest Movements in 2019: What Do They Teach Us?)。正如他们所言,这批2019年正处在世界诸地的人类学学生带来不仅是田野里遭遇的运动,而是一堂切身的实验课:“抗争的诉求和风险不再与我们无关。抗争运动既给人带来强烈的情感体验,也极具戏剧性;运动中摩擦不断,既体现了抗争者顽强的生命动力,亦不失表演性。通过介入获得媒体广泛关注的全球抗争运动,本系列文章试图探索人类学在捕捉‘真实世界’动态中的作用。”

本系列文章篇目可见:https://culanth.org/fieldsights/series/global-protest-movements-in-2019-what-do-they-teach-us。

原文作者 / 索菲亚·阿巴斯(Sophia Abbas)

原文链接 / https://culanth.org/fieldsights/mapping-assertion-and-belonging

原文发布时间 / 2020年11月24日

译者 / 蒋贤成

校者 / 戴娜

编录 / 林子皓

01.

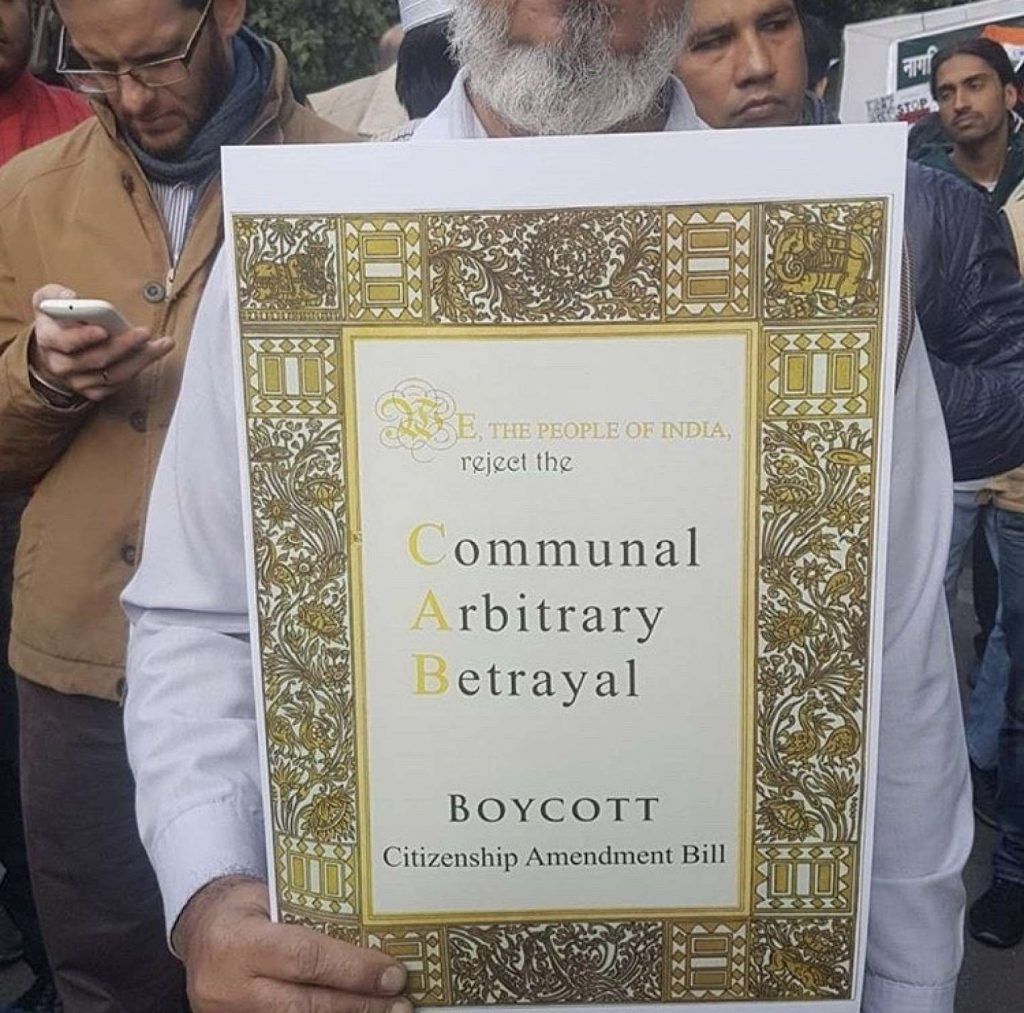

2019年12月15日是印度国立伊斯兰大学(Jamia Millia Islamia University)历史上一个恐怖的星期日。就在三天前,执政的印度教民族主义政党印度人民党(Bhartiya Janta Party)推动通过了《公民身份法》修正案(Citizenship Amendment Act)。根据该修正案,印度政府将对所有来自巴基斯坦、孟加拉国和阿富汗等邻国受“宗教迫害”的少数群体授予公民身份,但唯独把穆斯林排除在外。此外,政府还提出要在全国范围内实行公民身份验证程序,即国家公民登记册(National Register of Citizens),规定必须拿出50年以内的出生证和土地证作为验证公民身份的文件。没有这种文件的非穆斯林可以根据新的《公民身份法》修正案获得法律保护,同样处境的穆斯林却将失去国籍、被剥夺法律权利。

针对《公民身份法》修正案的抗争活动迅速蔓延,以反对这一公然反穆的严刑峻法。像印度国立伊斯兰大学和阿里格尔穆斯林大学(Aligarh Muslim University)(这两所大学自反殖民主义自由运动以来都以代表穆斯林少数族裔而闻名)【1】这样的地方成为反抗的中心阵地。特别是当学生们聚集在国立伊斯兰大学(以下简称伊大)进行和平抗争时,全副武装的警察部队攻进校园,并用路障实施封锁,残酷镇压任何企图抵抗的行为。警察发射烟幕弹和催泪弹,野蛮地殴打学生,并将校园设施破坏得难以修复。一个四年级法律系学生失去了一只眼睛,有人手臂被打骨折。我的同胞兄弟最近才从这所大学毕业,并因职业和个人原因频繁出入该区域。当我了解到发生什么事时,我的心猛地跳了一下——如果我的兄弟就在被伤害和被困校园的人之中怎么办?惊慌失措之下,我疯狂拨打电话,打听他的下落。几分钟后,我知道他是安全的,但随后我则了解到其他人落入了险境。在社交媒体上,流传着学生躲在图书馆课桌下一边流血一边被警察殴打和虐待的画面。警方继续包围伊大,民间社会团体立即发出呼吁,谴责暴力并要求释放被拘留的学生。他们号召人们立即去德里市中心的警察总部集合:“我们不能进入伊大,道路被封锁了。马上到德里警察总部来!”我的手机屏幕上反复闪现这句话,这是当时人们知道的唯一抵抗手段。

在《公民身份法》修正案颁布之前,论文田野调查中的波折让我忙得不可开交。之前的几个周日晚上,我不是在准备做研究,就是从德里的父母家赶回邻近城市古尔冈(Gurgaon)的田野现场。然而,12月15日和我平时做民族志研究时的普通周日晚上完全不一样。我的论文聚焦于首都德里周边地区的土地纠纷和城市规划。当时我正研究在高速城市化背景下定居、土地权益、冲突和流离的漫长历史如何塑造当下围绕土地的诉求和归属。我正在探索人们如何在行政空间和日常生活中争论土地权利和使用权的问题,以及他们所表达的对未来城市的渴望和焦虑。在所有这一切中,谁被纳入国家愿景、城市生活、土地和法律的考虑之内、而谁又被排除在外,这一问题至关重要。在2019年这个史无前例的周日晚上发生的事情中,我发现自己又一次面对同样的问题。

《公民身份法》修正案引起的种种反应取决于痛苦和流离失所等更广泛的话语和身份归属的问题。印度对穆斯林的歧视今时今刻并非鲜为人知,但修正案标志着印度国家基本制宪权力中更加长期的暴力和否定史。1992年,印度教民族主义者以其建在印度教寺庙的废墟上为由,摧毁了一座著名的清真寺,引发了全国各地的骚乱。2002年,一场针对穆斯林的种族灭绝事件席卷了印度西部的古吉拉特邦(Gujarat),当时该邦由印度现任总理莫迪管理,而时任政府也与民族主义者串通一气。随着2014年莫迪政府上台,针对穆斯林的仇恨犯罪和私刑事件不断上升,其速度和规模令人瞠目。在莫迪2019年5月连任后,他所在的政党暂停了印度宪法第370条,该条款赋予克什米尔【2】这个唯一的穆斯林占多数的邦以特殊地位。印度军事占领克什米尔几年来已经带来了巨大创伤,现在还要把克什米尔的土地提供给印度非穆斯林多数族裔、商业公司、房地产,或者用来“发展”宏伟项目。

反穆活动层出不穷,政府甚至带头主导。在这样的背景下,《公民身份法》修正案的到来是一场灾难,它非但不是与过去的决裂,还是几十年来反穆情绪的延续。修正案的产生的背后是关于冲突和剥夺的漫长历史,很多人都曾有所经历,我也在其他地点的田野工作中对其记录探索。对印度穆斯林来说,这种持续的剥夺过程既是对土地、财产和城市空间的剥夺,也是对尊严、自尊、政治地位以及最终构成存在感和归属感的一切的剥夺(Tambar,2016)。

修正案推进了使穆斯林流离失所的持续计划,反对的斗争亦愈演愈烈,作为一名研究人与土地关系变化的人类学者,同时也作为一名印度穆斯林,对此我并非一个中立的旁观者。反之,我发现自己很快就在政治上卷入了这些斗争。为了响应反对袭击伊大的呼吁,我加入了赶往德里警察总部的行列。大批熟悉和陌生的面孔聚集在一起,积极打听伊大和被拘留学生的最新情况。“真的开枪了吗?有人死了吗?国家会将学生的叛乱镇压多久?”我身边的人不停地问这些问题,响亮而又温柔。

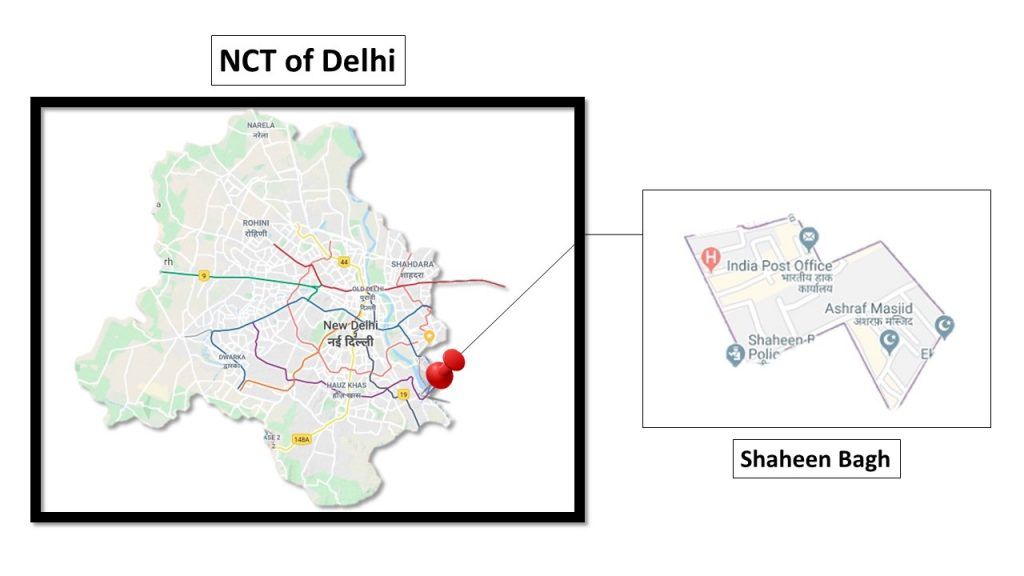

许多人把伊大事件归入近几年内右翼政府常规化镇压学生的标准叙事,然而法西斯国家势力与学生起义的二元对立似乎对这一特定事件缺乏解释力。我们在伊大所目睹的警察暴力强度不能与大学周围更广大的社区割裂来看待。附近的大学街区(Jamia Nagar)、巴特拉楼街区(Batla House)、努尔城街区(Noor Nagar)和沙欣·巴格街区(Shaheen Bagh)(抗争活动中心)被德里居民称为 “穆斯林地区”。这些地区以工人阶级和中产阶级穆斯林为主,而他们正是修正法案针对的主要对象。多年来,他们一直过着种族隔离的生活,住在贫民窟中,缺乏基本的生活设施,国家对他们漠不关心。而国立伊斯兰大学让他们在城市的更大范围内变得可见。伊大是一个地标,是穆斯林群体获得更多非穆斯林公众承认的象征,也是他们向上流动的主要渠道。袭击这所大学,就是明确对穆斯林社区、其地域和归属空间的打击。正是为了回应这种攻击,德里出现了一场更大的运动。这一运动从社会和空间意义上始于伊大被袭事件,但更源自德里穆斯林社区在政治地理中长期被忽视的历史。因此,这场运动不仅回击了针对穆斯林大学的专门攻击,也回击了国家让穆斯林成为非法、“无归属”人群的更大企图。

普通穆斯林居民,尤其是妇女们,在没有任何正式组织或政党支持的情况下,于街头联合起来,决定占领附近的一条公路,以此有意地干扰城市的日常运作。在随后的许多天里,这条公路及其附近的沙欣·巴格(Shaheen Bagh)成了德里反《公民身份法》修正案的主要战场。抗争活动蔓延到全国其他地方,非穆斯林群体也参与其中。尽管运动扩散的范围很广,但沙欣·巴格还是主要阵地。

如果说香港的抗争活动蔓延到机场或商场等“非场所”(non-place)【3】,以新的意义重构了城市形态,并在市民和城市景观之间产生了新的关系,那么印度的情况则恰恰相反。当然,即使在印度,那些看起来远离日常生活节奏和琐事的的政治运动也通过反修正案运动被“带回”街区。然而修正法抗争活动最终集中在历史上常被忽视的穆斯林“贫民区”,这揭示了恰恰是现存社会政治城市形态和延续的社群组织历史在塑造印度的运动生态。一个已受迫害的少数民族决定在自己长期被隔离的街区而非其他地方挑战国家发起的进一步迫害,这不是简单的巧合。在德里城市形态中,穆斯林社区的特定空间和政治位置塑造了运动中的实践和政治归属。它构成了抗争的语汇,促成了运动内部的动力和异质性。

我将目光投向沙欣·巴格的抗争地点,将这种复杂的归属感置于抗争者表达反抗的不同媒介中。首先,这包括运动表现的意识场所和抗争的空间策略(如静坐或封锁公路)。其次,我注意到公共演讲和主张的多种社会语言模式,既涉及法律、权利,也涉及宗教信仰和身份的尊严与骄傲。

通过揭示这些标记公共存在的空间、情感和语言的对立形式,我也希望反思人类学在理解这些运动中的摩擦、矛盾、开放和封闭方面的作用。与本系列文章一样,我想说的是,对抗争活动的日常形态(Das,2006)进行细致的民族志考察,有助于保住这些当下时刻的不可化约性和复杂性,注意到它们为未来政治开辟的愿景、期望和可能性。

02.

“Yeh Sarzameen Allah ki Hai。Modi ji ki Nahi。Woh kyun humien Nikal Rahe hai【4】[这片土地属于万能的真主,而不是总理莫迪。他有什么资格要求我们离开]?”12月下旬,在沙欣·巴格的抗争地点,一名戴着头巾的中年妇女在与一电视新闻主播对话时大声喊道。站在她旁边的另一名妇女迅速补充道:“Yeh sochne ki baat hai ki agar mein yeh Jhel rahi hoon toh meri aanewali Nasle Kya Jhelngi[想想吧,如果这是我所面临的,那么我们的后代将面临什么]?”

这些来自沙欣·巴格的当地妇女聚集在抗争场所,静坐了整整一夜。随着时间的推移,抗争场所与她们的日常生活世界无缝融合,产生了新的仪式、常规和时间性。“Roz sham ghar ke sab kaam karke或Maghrib ki Namaaz ke baad hum yaha aajate hai[每天晚上,在完成所有家务劳动和晚间昏礼(Maghrib)【5】祈祷后,我们都会来到这里]”,这是人们对如何在家庭和工作中抽时间抗争的常见回答。

这场由妇女打头阵的运动现在已发展到有数千人参与。穆斯林、非穆斯林、学生、活动家、艺术家、学者等许多人不断涌入和离开抗争会场。整个区域布满了甘地(Gandhi)、反种姓领袖阿姆倍伽尔(B. R. Ambedkar)【6】、毛拉纳·阿扎德(Maulana Azad)【7】、詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)【8】等反殖民主义领袖的名言、涂鸦和图像。一位年轻的抗争者激烈的演讲声在角落里回荡,他宣称在修正案被撤销之前,静坐一寸也不动(Hum hatenge nahi yahan se)。嘈杂的声音很快就与革命诗歌、歌曲的柔和声音融合在一起。还能听到“Aazaadi, aazadi”(要么给我自由,要么摆脱这个法西斯政权)的歌声。沙欣·巴格在城市中一度是一个被忽视和抹去、甚至对其它城区而言不存在的角落,但现在却因异见、要求获得承认和归属而变得活跃和可见。

其中特别显眼的一种方式是沙欣·巴格居民采取的空间抗争策略。高速公路被封锁,日夜静坐成了家常便饭,警察的路障也实际变成了抗争场所。区里的妇女们整晚都在街上领导抗争活动,挑战着缺乏主体性、需要被拯救的受压迫穆斯林妇女的标准形象(Mahmood,2011)。抗争者通过扰乱交通和侵入日常城市生活的方式尝试场所营造(place-making)(Gupta & Ferguson,1997),这有助于在邻里、城市和民族国家的多重尺度中重新确认存在和归属感。对于抗争者来说,这是一种标志公众可见度的重要模式,创造了“被看见”、被城市居民和国家行为者注意的可能性。

事实上,这场运动绝不是完全站在国家或其所谓的自由主义框架范围之外。这一点从许多抗争者提出要求和主张时所采用的语言中可以明显看出——其中在国家注视下嵌入了权利、正义和宪法的词汇。“Yeh humara Haq hi。Humein Insaaf chahiye。Yeh kannon constitution ke khalif hai [这是我们的权利!我们想要正义。这项法案违宪],” 这是这方面表达的常见例子。“Itne din hogaye protest karte huye lekin Bjp ka koi neta yaha nahi aaya [我们在这抗争了很多天,但印度人民党的领导从没来看过我们]”,这另外表明了许多抗争者希望国家将注意力转向他们和他们撤销修正案的诉求。

如前所述,这项立法对印度穆斯林是一个危险的法律讯号。它意在于印度国内重新划分纯正的内部人和不纯正的外部人或“渗透者”(也就是穆斯林)之间的对立面界限,前者“理应属于这个民族”,后者则应从民族中被净化出去。通过悬置与至高主权有关的所有法律保护和权利,该法案旨在使穆斯林成为非法群体,并将他们控制在阿甘本(Giorgio Agamben)(1998)所说的“例外状态”(the state of exception)中。

如果说法治通过这项立法来行使权力,并作为治理工具出现,那么它显然也提供了抵抗的途径(Sundar,2011)。从上述抗争者的词汇中可以看出,国家威胁要使他们的身份变得非法,许多人却从同一个法律领域反过来对国家提出了深刻质疑 (Thompson,1975)。印度宪法白纸黑字地写着平等和世俗主义法条,他们要求Haq(权利)和insaaf(正义),要求国家信守自己的法律承诺。

虽然采用这种法律语言类似于要求国家承认和宪法包容,但沙欣·巴格抗争活动的独特之处在于它也展示了自由主义国家结构之外的其他词汇。有些人表现出对正式法律制度的信任,也有许多人迅速指出法律的局限性,以及印度世俗主义法律条款在保障有尊严的生活方面的不足。

世俗主义在其他语境中运作时往往要求严格区分国家和宗教,然而印度的世俗主义则在纸面上宣称国家对所有宗教一视同仁。它没有将宗教从公共领域中抹去,而是宣称所有的宗教活动都能在公共领域获得平等的共存空间(Bhargava,2010)。然而,自印度独立和被分治的那一刻起,穆斯林就被归入一个少数族裔范畴,他们作为宗教少数派被不断怀疑、被迫证明对印度国家的忠诚(Pandey,1999)。穆斯林被期望控制他们的宗教自我,消除他们的宗教差异,并融入到非穆斯林多数派之中(Asad,1993)。后者由右翼民族主义者与自由主义者或左翼一同组成,他们都一再要求穆斯林积极展示他们的世俗性。任何表现出宗教信仰标志的穆斯林都被视为极端主义者、圣战分子、落后者或“坏穆斯林”,需要与世俗的、进步的、受过教育的“好穆斯林”隔离开来(Mamdani,2002)。总之,世俗主义的不平等负担长期以来一直压在印度穆斯林的肩上,许多穆斯林在反修正案运动中找到了与之抗衡并释放自己的空间。

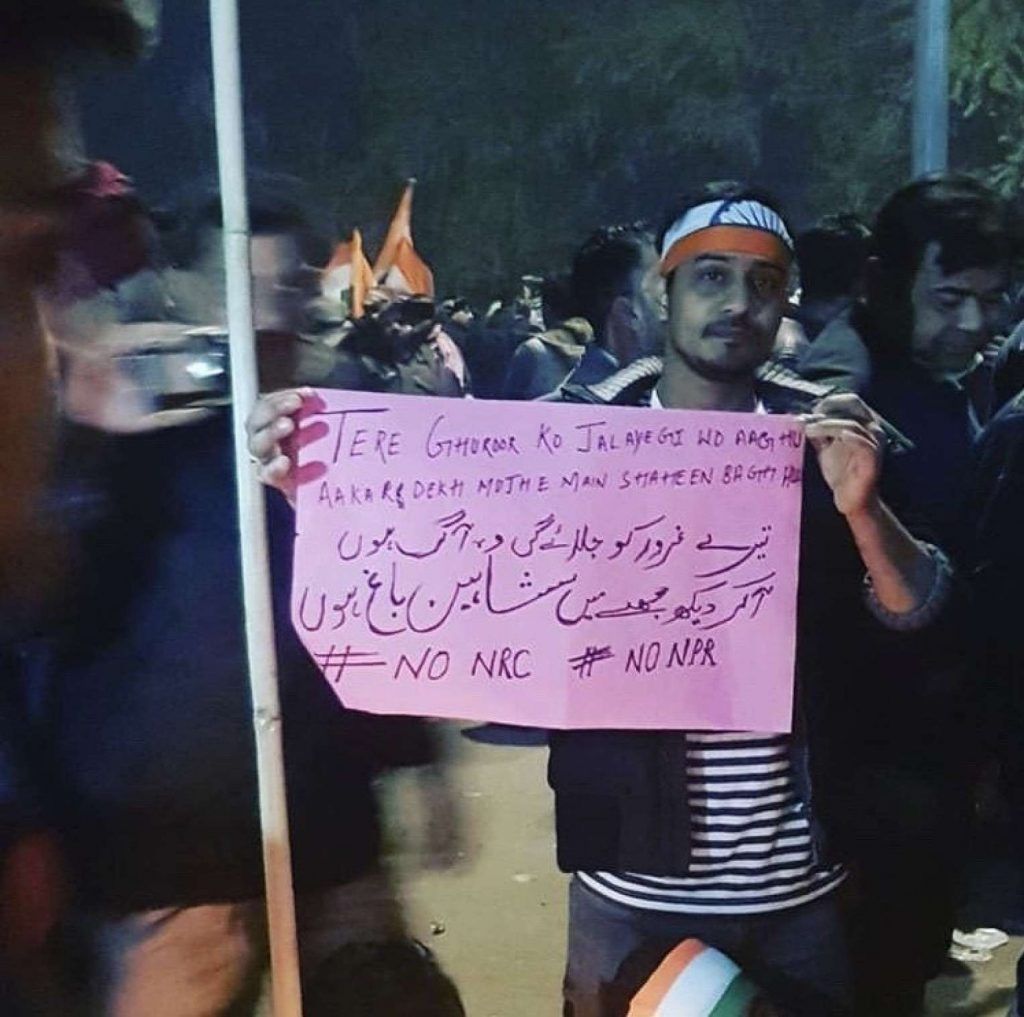

因此,在沙欣·巴格的运动中出现了一批新的年轻穆斯林行动者,他们不再害怕在公开场合宣称自己的宗教身份,他们要求有尊严地表明对国家的“归属”,要求过上不因宗教信仰而受辱的生活。他们在演讲中表现出“身为穆斯林”的自豪感,并按照自己的准则与条件领导这场运动。他们坚持称该运动为“穆斯林运动”,并提出Intifada Inqilab(起义或革命)和Allah hu Akbar(真主至大)的口号,正如社会学家坦维尔·法扎尔(Tanveer Fazal)所言,“新穆斯林不再为分治的罪恶感所累,也不再被身为少数派的政治所压制”。他们的斗争不仅仅局限于让修正案被撤销,而是向系统性压迫和流离失所的长期历史彻底反抗。

如果说宗教信仰差异曾是印度穆斯林不断被迫害的基础,那么对于这些新穆斯林来说,这种宗教差异也正当地成为了主张和争夺权利的基础。宗教实践和身份认同也成为争论的关键领域,牵引着归属和无归属的政治在沙欣·巴格展开。然而,正如塔拉勒·阿萨德(Talal Asad,2003)所言,宗教与世俗主义、多元主义或相互关怀并不对立,也不能忽视它在反修正案运动中的发挥的动员作用。即使是在沙欣·巴格拥护权利和正义话语的人,也不反对宗教信仰和实践。Haq(权利)和insaaf(正义))的话语经常与Iman(信仰)和Mazhab(宗教)的话语交织在一起,将对立的主张形式结合在一起,帮助重新塑造身份和政治主体性。

03.

在反修正案抗争活动开始后的几个月里,直到3月初,即使在首都东北地区发生了一场国家批准的针对穆斯林的大屠杀,沙欣·巴格仍然屹立不倒。来自城市及郊区的右翼暴徒涌入工人阶级社区,对穆斯林施以私刑、破坏财产、残害生命。在很多意义上来说,这是试图警告沙欣·巴格的抗争者,要么停止运动,要么遭遇类似的命运。然而,沙欣·巴格的妇女纹丝不动,依旧静坐,和平抗争仍在继续。只是随着新冠疫情的爆发和全国范围内的封锁,抗争者才最终被迫中止运动。

在运动结束后,参与抗争活动的活动家和青年穆斯林经常以煽动暴力或仇恨言论的含糊罪名被逮捕。另一方面,执政党印度人民党的彪形大汉在公开场合掏出枪来恐吓抗争者,他们是真正的骚乱制造者,却继续被法律豁免。

在《公民身份法》修正案和国家公民登记册继续生效的当下,在沙欣·巴格运动和印度穆斯林的未来都笼罩在不确定中时,人类学能起到什么样的作用?同样,当这种抵抗运动拥抱民族志学者和民族志实践时,为人类学知识产出了何种可能性?

我们既是这场运动的参与者,也是民族志写作者。在书写和反思对这类运动的体验中,人类学家不仅把这些斗争刻画在公共领域,还将这些运动中的冲突和矛盾联结在一起。在沙欣·巴格区,印度穆斯林对于否认、暴力或动荡的体验映射在归属的诉求上,挑战了对穆斯林的排斥,但即使是该语境下,还是出现了一系列截然不同的诉求。人类学并没有试图解决这些主张形式之间的矛盾,也没有尝试规范它们所带来的模糊性,而是允许我们思考它们具有的政治潜力和价值(另见本系列的结论)。无论这些时刻看起来多么无益和令人困惑,民族志研究的参与都能帮助我们拓宽对权力运作的理解,并放大出现的批判声音。同样,此类参与也有助于阐明这些矛盾为抵抗运动带来的一系列政治与情感的可能性。

(译者简介:蒋贤成,传播学在读学生,研究兴趣为政治传播、数字外交。)

本文受该系列原作者首肯翻译转载。如需转发,请在本文微信公众平台留言,或者邮件联系。

注释

【1】印度国立伊斯兰大学成立于1920年,阿里格尔穆斯林大学成立于1875年。这两所学校是穆斯林改革和现代教育的执行机构,也是民族主义政治思想和活动的重要场所,对印度的自由斗争至关重要。(原作者注)

【2】查谟和克什米尔邦地处喜马拉雅山脉南簏的克什米尔地区,因印巴领土争议,也被称为“印控克什米尔”,为印度最北部邦,面积101387平方公里。(译者注)

【3】非场所(Non place)是法国人类学家马克·奥热(Marc Augé)创造的新词,指的是人类保持匿名的人类学空间,例如高速公路,酒店房间,机场和购物中心。(译者注)

【4】印地语,下同。(译者注)

【5】伊斯兰教仪式,在日落至红霞消失前举行。(译者注)

【6】印度法学家、经济学家、政治家和社会改革者,印度独立的第一位法律和司法部长,被认为是印度宪法的首席设计师。(译者注)

【7】阿扎德是印度独立的第一任教育部长,他以在教育领域做出的重要贡献而闻名。(译者注)

【8】美国小说家、剧作家、散文家、诗人和活动家,关注涉及种族、性别和阶级差异的政治运动。(译者注)

参考文献

Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Asad, Talal. 1993. Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

–––. 2003. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Bhargava, Rajeev. 2010. The Promise of India’s Secular Democracy. Oxford: Oxford University Press.

Das, Veena. 2006. Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary. Berkeley: University of California Press.

Gupta, Akhil, and James Ferguson, eds. 1997. Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Durham, N.C.: Duke University Press.

Mamdani, Mehmood. 2002. “Good Muslim, Bad Muslim: A Political Perspective on Culture and Terrorism.” American Anthropologist 104, no. 3: 766–75.

Mahmood, Saba. 2011. Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Pandey, Gyanendra. 1999. “Can a Muslim Be an Indian?” Comparative Studies in Society and History 41, no. 4: 608–29.

Sundar, Nandini. 2011. “The Rule of Law and Citizenship in Central India: Post-colonial Dilemmas.” Citizenship Studies 15, no. 3/4: 419–32.

Tambar, Kabir. 2016. “Brotherhood in Dispossession: State Violence and the Ethics of Expectation in Turkey.” Cultural Anthropology 31, no. 1: 30–55.

Thompson, E. P. 1975. Whigs and Hunters: The Origins of the Black Act. New York: Pantheon Books.

欢迎通过多种方式与我们保持联系。

独立网站:tyingknots.net

微信公众号ID:tying_knots

【倾情推荐】订阅 Newsletter

成为小结的微信好友:tyingknots2020

我们来信、投稿与合作的联系地址是:tyingknots2020@gmail.com

目次(持续更新)

- About us | 一起来结绳吧!

- 进口、洄游与误归:三文鱼的驯养经济与后新冠时代的多物种认识论

- 口罩为何引起热议

- 结绳系疫 | 错过新冠革命:后见之明与民族志知识

- 结绳系疫 | 后疫情时代的后见之明与具体研究

- Corona读书会第23期 | 医疗基建 Medical Infrastructure

- 新冠疫情会长久地改变洗手习惯吗?

- Corona读书会第6期 | 动物、病毒与人类世

- 非男即女?:生物学家有话说

- Graeber | 中文里的格雷伯

- David Graeber | 萨林斯悼念格雷伯

- David Graeber | 论飞行汽车和利润下降

- Graeber+Piketty | 劫富:关于资本,债务和未来的交流

- David Graeber | 傻屌:解开“领带悖论”

- David Graeber | 过于关怀是工人阶级的诅咒

- Graeber | 互助也是一种激进:恢复“冲突与和平之真正比例”

- 国际聋人周的礼物:一份人类学书单

- 「修车大水,就是我想要的生活」——自我去稳定化(self-precaritizing)的「三和大神」

- 算法文化与劳动分工:启蒙运动中的计算

- Graeber | (反)全球化运动与新新左派

- 书讯 | 英文人类学新著 | 2020年9-10月

- 欧洲以东,亚洲以西:后冷战世界下的中亚(上)

- 欧洲以东,亚洲以西:后冷战世界下的中亚(下)

- Corona读书会第30期 | 把XX作为XX:方法、地方与有机知识分子

- Graeber | 如何改变人类历史的进程(至少是已经发生的那部分)

- Graeber | 大学死了吗?人类学与职业管理阶层的兴起

- 马克思、韦伯、格雷伯:学术与政治的三种面向

- Corona读书会第7期 | 全球公卫中的跨国人道主义 Transnational Humanitarianism

- 书讯 | 英文人类学新著 | 2020年夏季

- Corona读书会第28期 | 大坝与水利政治

- 特朗普人类学(一):手、谎言、#魔法抵抗

- Graeber丨格雷伯与科层中国:从《规则的乌托邦》说起

- 黑色海娜:对苯二胺、孔雀与不存在的身体

- Corona读书会第32期 | 松茸的时日

- 编辑手记 | 《末日松茸》:一本没有参考文献的民族志

- 影视造梦:横店“路人甲”们的生活群像

- 全球运动的田野回声 | 2019年全球社运的人类学实验课

- 全球运动的田野回声 | 伊拉克抗争:为每个人而革命,也为“小丑”

- 哀恸的哲学:“孩子带来了冰河时代的那种焦虑”

- 书讯 | 英文人类学新著 | 2020年11-12月

- 从丁真到拉姆:直播时代的少数民族旅游开发

- 资本主义,共产主义,基督教,和圣诞节

- 结绳志的二零二零

- “两头婚”的实景与幻象

- 全球运动的田野回声 | 哥伦比亚2019年的抗争行动:不期而遇如何构建共同未来的想象

- 全球运动的田野回声 | 2019-20年智利抗争:与废墟同在

- 在炉边和在狩猎的女人们

- 全球运动的田野回声 | 坚持与归属:重思印度新德里反《公民身份法》修正案运动的起落