一位獨居老兵,一場沒有親人的葬禮

這事說來玄妙。去年8月15日,趁著交稿後的空檔,撥了通電話到榮民之家,問候一位曾經採訪過的獨居榮民張華福。對方告訴我,華福伯伯當天清晨在醫院過世了。

民國38年,隨著國民政府軍隊來台,一輩子飄盪孤苦,伯伯沒任何親友。院方告訴我,一時之間不知該聯繫誰,後來在伯伯的遺物中找到我老公的名片,通知了我老公。而老公怕我太難過影響工作,沒立刻告訴我,反倒是我莫名興起一股打電話到榮家的念頭,如此湊巧,是冥冥中的安排。

立刻傳訊息給一位記者,告訴她伯伯過世的消息。當初會認識伯伯,是因為這位記者。那時,雜誌社派她來此地做專題採訪,遇見了張華福伯伯。她說,伯伯是這趟採訪最令她印象最深刻的人。然而,伯伯的故事最終沒有刊出。這位記者很認真的囑咐我,「這個故事你一定要繼續寫。」

原本只是單純的採訪工作,然而,伯伯的故事為我和這位記者的生命感知帶來了某種難以言喻的改變。從此以後,那位記者無論多忙,每逢農曆年都會抽空來探視伯伯、向伯伯拜年。連伯伯住進榮民之家後,也不例外。

這幾年來,我和這位記者一起見證了一位老兵的逐漸殞落。每次離別,伯伯總是親自送我們到門口,不斷道謝、揮手道別,目送著我們離去。之後,伯伯已經無法像往年那樣行動自如,一手拄著拐杖,忍著腳痛,也非得親自送行。到更後來,坐著輪椅,也非得站起,揮手送我們離去,「謝謝、謝謝、謝謝你們來看我。」

每次都是伯伯慎重的送我們離開,這次輪到我們好好的送他。

喪禮在十天後舉辦。除了榮民之家的員工代表和幾位住民,沒任何親人,到場的友人只有三位。我,我老公,還有那位記者。三個人,分工正好。一個捧遺照、一個持引魂幡、一個撐黑傘,陪著伯伯的靈柩,緩步前往火葬場。

伯伯年輕時隨國民黨軍隊漂流來台灣,一輩子無親無故,生活清苦簡樸,很少與人往來。榮家的人也意外,一個性格內向、不擅與人打交道的獨居老兵,到底是什麼樣的緣由,讓生前唯二採訪過他的人,都特地前來參加他的喪禮。院方主管告訴我,「伯伯生前常常說,『我的故事,都記在那本書裡了。』」

這是我文字生涯中最深刻的片段,從沒想過做這行到後來,會替毫無血緣關係的受訪者捧斗。我的文字因這些小人物而存在,沒有他們,就沒有那些作品。然而,寫小人物的文字工作者難有什麼出息,文字之路漫長,心內時而出現像這樣自我貶抑的雜訊。能遇見像伯伯這樣的人,再次提醒我書寫的深刻意義,心內充滿感恩。

帶著火化後的骨灰罈,跟隨在葬儀社的車子後,前往軍人公墓。望著遠方的雲隙光,一股安詳之感在心中湧現,伯伯已經離苦得樂,到達天鄉。伯伯生前有兩個心願。第一,戰爭難民和基層老兵的故事不能被忘記;第二,安樂死合法化。第一個算是達成了,第二個,尚待努力。

抱著伯伯的骨灰罈,拜了地藏王菩薩,在法師的誦經聲中,將罈放入塔位。瞄見隔壁塔位上的名,竟也曾出現在我的文章內,是另一位同鄉的獨居老兵。隔壁就住著老鄉,歷經共同的時代命運,伯伯不孤單。

入塔後,雙手合十,聽著法師念經。闔上塔位的門之前,最後一次凝望著骨灰罈上的遺照,伯伯好似在微笑。

送完伯伯,回程途經台九線旁那荒廢四年的池上一號農莊,那是伯伯進入榮家前的住處。住在農莊的獨身榮民逐一離開、離世後,最後僅剩伯伯,彷彿是最後一個留下來負責說故事的人。想起最後一次到榮家探視伯伯,是去年四月,幸好疫情尚未爆發,尚未禁止探視。伯伯說:「住在池上的時候,就是我人生最美好的年代。」

還記得那次道別,在電梯口回頭望著伯伯,扶著牆的身軀微微顫抖,面容帶點不捨。是如往常般的道再見,也是最後的訣別。

-------------------------------------------------------------

底下這篇文章發布於2020 年 1 月 16 日,後來設了隱藏。華福伯伯過世後,決定修改重貼。不管多少人看,讓故事持續存在,讓戰爭經歷、和像伯伯這樣的老兵被記得。我陸續寫了關於伯伯的幾篇文章,請見文末連結或關聯文章。

石牆之內,歷史之外—農莊的最後一位老兵 (1)

前言:

池上近郊如今還可見到一種以廣場為中心的集合式矮房,有些屋舍已傾倒、消失,但當年的集體住宅格局仍依稀可辨。民國四○年代至六○年代,池上曾有三十六個農莊,是當年單身退除役官兵的集體居所。池上農莊源於民國四○年代的東部土地開墾計畫,許多榮民在退役後來到池上墾地屯田。

榮民曾經占了池上人口的四分之一,如今剩沒幾位,農莊大多被拆除,有的殘留著矮石牆,有的房舍頹圮、雜草叢生,或者只剩下沒有故事的門碑,過路人視而不見。目前殘存幾個結構完好的農莊,晚間只見幾盞微弱的燈火。

二○一六年春天,第一次走入當年的一號農莊,拜訪九十二歲的張華福伯伯。這個農莊,因為花東公路開拓,被去掉三分之一,裡頭的老兵,剩最後一位。

伯伯正好在門前掃落葉,旁邊有隻狗對著我地猛吠。伯伯說狗不知哪來的,正好一起作伴。客廳牆上掛著一九八四年的月曆,兩側寢間屋頂已塌陷,逢雨就漏水,用一根根竹竿撐著。這裡曾住了二十幾人,最後幾位,陸續進了榮家。旁邊的花東公路上,遊覽車、小巴士載著一車車觀光客進入池上,來此品嘗美食、享受美景。聽著未曾間斷的呼嘯聲,我感受到時代被遺忘在一旁。

華福伯伯在抗戰中失去父母與兩個弟弟,進入部隊後,和唯一的哥哥從此分離。退役後來到池上,成了以場為家的農莊勞工,一輩子獨身,一輩子都沒有回家。

時代亂流淹沒這群人們,搗亂他們的青春,就算戰爭結束,他們仍然帶著無法抹滅的生命傷痕繼續活下去。對這群人而言,國與家的意義到底是什麼?社會建立新秩序,臺灣走過經濟起飛與產業轉型,年輕世代對國家與歷史逐漸建構另一種新詮釋,而這一切都和這些在池上荒地拓墾的退役勞工們無關。他們不斷走向社會、經濟與政治的邊緣,不斷地退,先是退了大半個中國,然後退到臺灣社會的一角,最後退到榮家。

至今我訪談過的池上老兵,不管是榮民或是臺籍日軍,都屬於基層士兵,大多是被強迫徵召,就者因走投無路而從軍。老兵們的經歷引導我用不同的視角看待生命,雖然他們的故事通常令人悲傷,但我並不希望大眾只從憐憫的角度來理解這群人,而從一位基層士兵的視角,去窺見戰爭運作的本質,看到戰爭難民、基層士兵、勞工這三個身分是如何在張伯伯的生命軌跡中交疊。少數高層為了爭權奪利掀起了戰爭,無辜的百姓被送上戰場。那些當權者建構出來的正義論述過度膨脹,逐漸變成另一種邪惡,群眾之眼被遮蔽,一種看不見的龐大利益靠著殺戮不斷滋長,不斷擴張。戰爭讓人民流離失所,流離之人成為兵力的來源,那些在戰火中被迫離家、失去父母兄弟的孩子們,終究也會拿起武器,變成士兵。

問伯伯為什麼從軍,他說,那也是沒有辦法。關於這個問題的答案,得從出生時已陷入動盪的世間講起。先是日本人進入中國,然後進入伯伯的村莊。我問的是從軍的理由,他回答的是人生,這個問題,要用二十年的青春來回答。

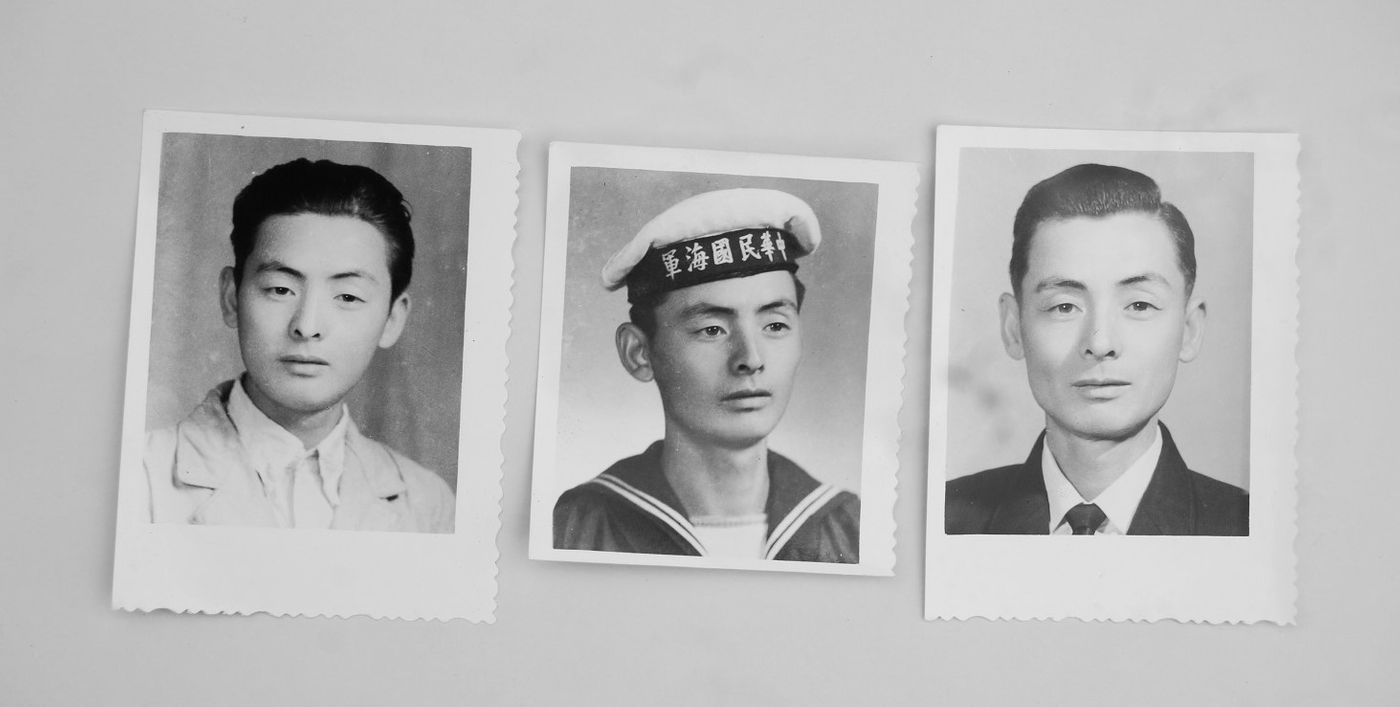

伯伯拿出收藏的三張照片,排成一排。從左至右分別是伯伯二十一歲入伍前、二十六歲在前線駐防時,以及三十六歲退伍後所拍的照片。望著中間這位二十六歲青年哀傷的眼神,想著照片中的他到底經歷了什麼?如果戰爭沒有爆發,如果沒有被迫離開家鄉,二十六歲的年輕人該是過著什麼樣的生活?我想起某天散步途中遇到了阮阿姨,她說起童年關於池上榮民伯伯的種種回憶,提到了華福伯伯:「我小時候就看過他了,我常注意那位伯伯,因為他長得很帥,溫文儒雅,氣質像以前的老紳士,但看起來好像很壓抑,心內有很多傷痛的感覺。」

訪談一開始,伯伯攤開《榮光報》,那是專給榮民閱讀的報紙,先講起古寧頭戰役。「想看榮光報,可以請隔壁的老兵訂,你家附近有沒有老兵可以訂的?住隔壁的?」我說:「隔壁的,沒了。」 「沒了阿!」伯伯笑了一下。

當年戰場老兵一個一個走,而戰爭在這個世界上仍是現在式。伯伯說,他已經把電器和一些生活用品送人,只留電視和一臺代步的老爺腳踏車。若需要打電話,就騎著腳踏車到街上的公用電話亭。衣服都是在附近水溝手洗,連公部門的各項福利津貼都沒去申請,有時搭乘鼎東客運去台東馬蘭榮家,先看看未來的住處,心理適應一下。伯伯沒有申請政府優惠長者的免費乘車證,他說留給更需要的人,先處理好這一切,放下所有,因為不知哪天會進榮家。看著地上的落葉,伯伯說:「我們阿,就像這堆落葉,風一吹就得散。」

(未完待續......)

--------------------------------------------------

老兵張華福伯伯的相關文章,請見: