中国人民大学再曝性骚扰事件,新新闻梳理近期六起高校#MeToo案

又一位女生,手举身份证,直视镜头,公开控诉在大学里遭受性侵。

三周前,中国人民大学博士生王迪以这样的方式,公开指控其导师、院党委书记兼副院长王贵元,对她性骚扰以及强制猥亵。随后三日内,陕西师范大学、山东理工大学、太原科技大学先后有受害者公开举报教师性骚扰。舆论激荡中,四所大学发布相似声明,以“师德失范”开除教师,向警方报案,并宣称“举一反三”、“绝不姑息”。

王迪站在镜头前,将自己的隐私和创伤公之于众,以在“忍无可忍、退无可退”的境地保护自己,寻求正义。她的行为鼓励了同校学妹万婧妍,以同样的方式和代价,于8月14日视频公开指控同校学生张某隽对其强奸、猥亵、殴打。但五天过去,截至发稿前,中国人民大学仍未公布对涉事教师的处理决定,只称与万婧妍展开沟通、“对其安抚”。

这并非中国高校首次涌起性骚扰指控浪潮。2018年,北京航空航天大学毕业生罗茜茜公开指控该校教授陈小武性骚扰,开启了中国#MeToo风暴。过去两年,仍有至少四名大学教师被曝性骚扰,登上热搜,之后被校方撤职(经《新新闻》整理,至少包括西南大学、郑州大学、西安外事学院、山东师范大学四所高校教师)。

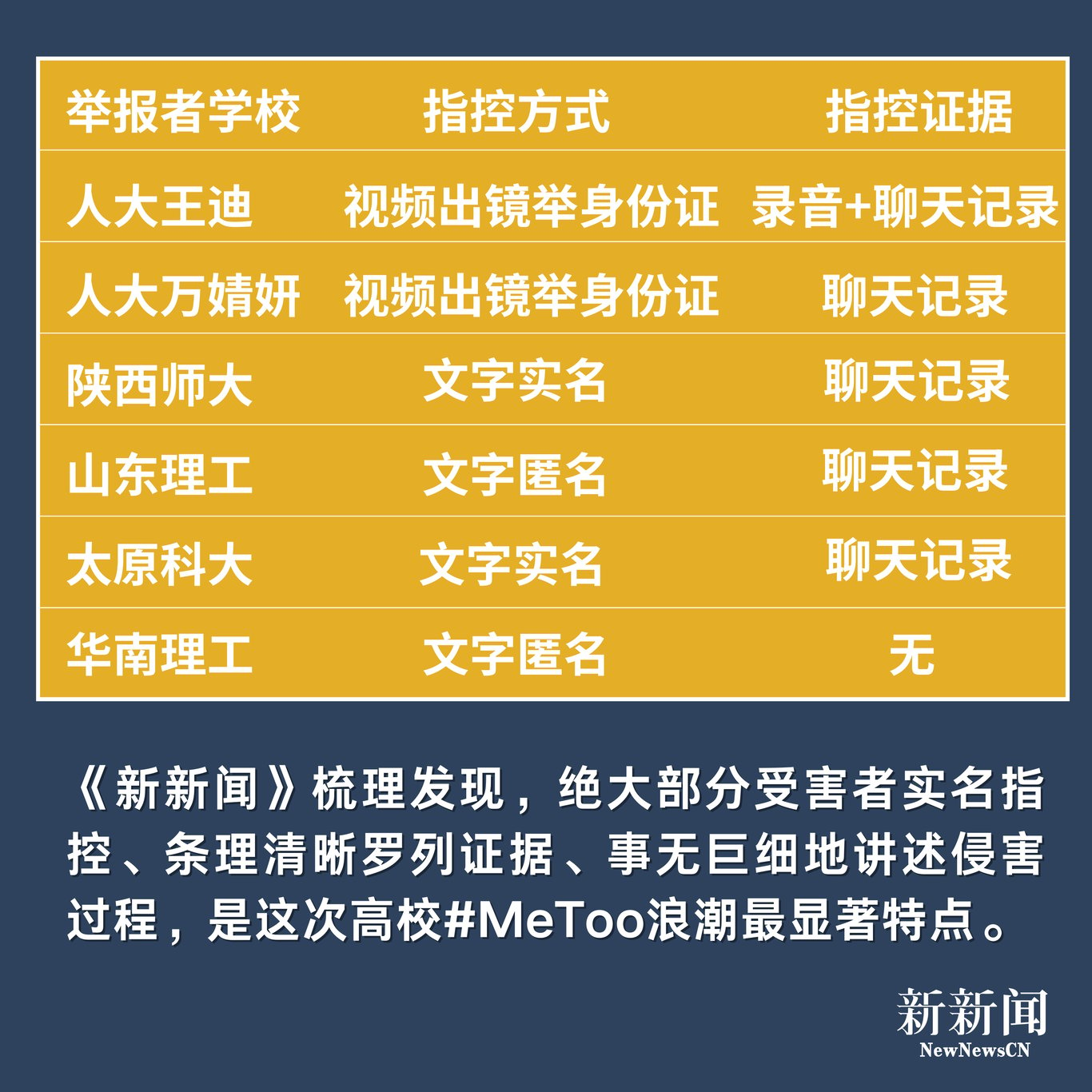

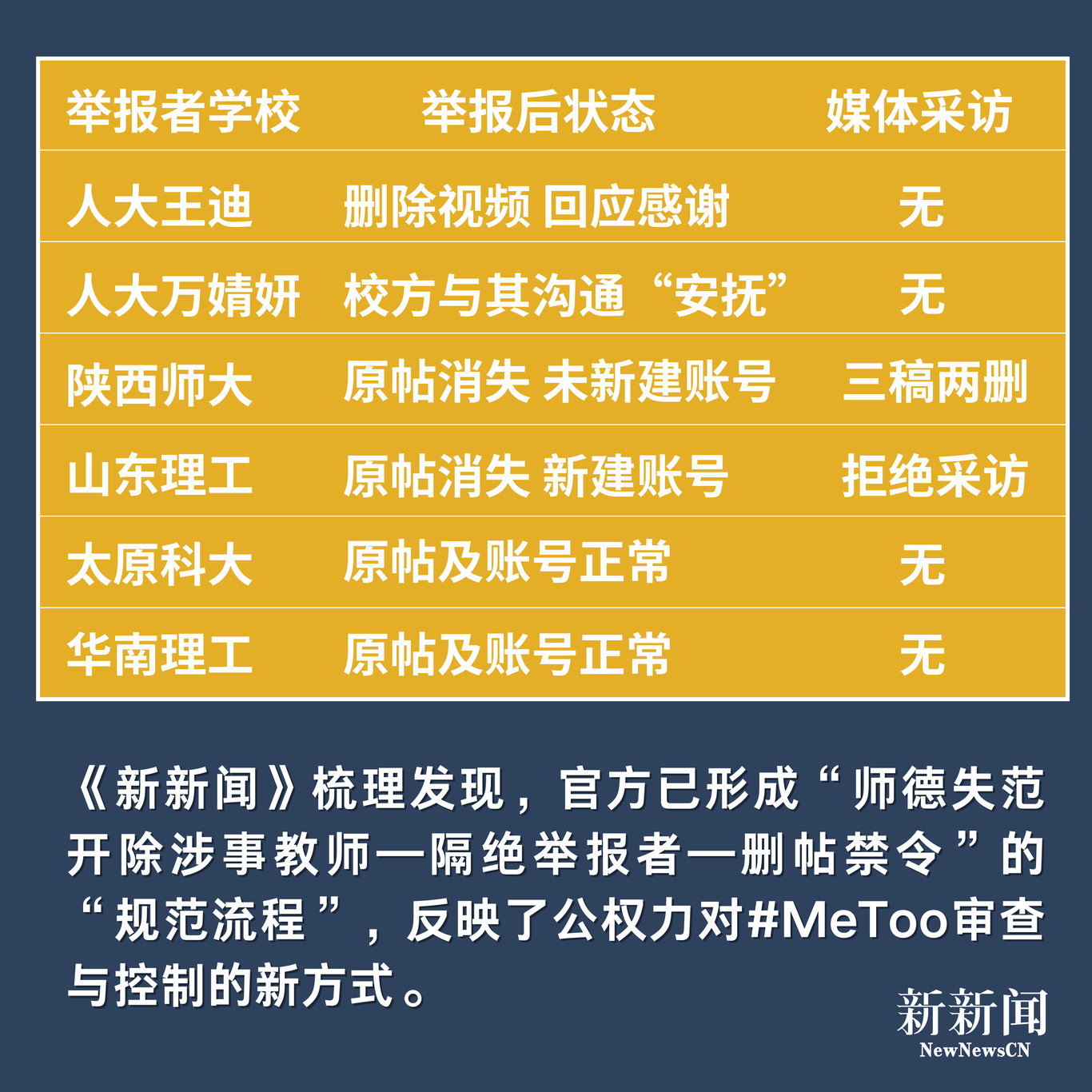

《新新闻》梳理近期六起高校性侵指控案件,发现绝大部分受害者实名指控、条理清晰地罗列证据、事无巨细地讲述侵害过程,是这次高校#MeToo浪潮最显著的特点;校方开除涉事教师、警方介入调查后,过半受害者指控贴文消失,呈现了官方应对#MeToo的“规范流程”;性骚扰指控与“师德失范零容忍”的回应迅速占据热搜,舆论激烈,但几乎没有媒体采访到当事人,反映了官方对#MeToo言论审查与控制的新方式。

受害者:实名指控、证据充足、条理清晰的“证明义务”

本轮高校#MeToo的受害者们,以各种方式竭力证明自己所言是实。

中国人民大学的王迪和万婧妍以手持身份证、戴口罩出镜、录制视频的方式指控性侵;陕西师范大学的常筱萌、太原科技大学教师的配偶,在举报贴文中以实名(或近似实名)的方式公开指控。

举报视频或贴文里,受害者们均提供了聊天记录作为证据,并事无巨细地讲述侵害者的性侵行为,在聚光灯下撕开伤疤。王迪还公布了录音,包含教师王贵元强制猥亵的过程、事后威胁和打击报复。

这种指控方式在#MeToo幸存者中并不普遍。性侵带来的创伤、侵害者与受害者不平等的权力地位,常导致幸存者难以公开、有条理地讲述被侵犯的过程。社会仍存在污名化女性受害者的现象,质疑她们的指控是“贴大字报”、“写小作文”,导致在舆论面前“滚钉板”的幸存者遭受二次伤害。

“整个社会体系对女性的不信任,逼迫幸存者们这样做,才有可能获得最大限度的舆论支持,才有机会惩治加害者”,从事反性骚扰法治研究的Hazel接受采访说,“这样的模式,是对幸存者的苛责和天然的不信任,反映了性别和制度的不公。”(由于Hazel参与的研究在当下政治环境带有安全风险,《新新闻》不呈现其真实姓名,并判定匿名不会对其经验和观点的准确与公允性产生负面影响。)

但即使受害者以上述方式竭力自证,仍有大量质疑充斥舆论,认为聊天记录证明力弱,甚至是“诱供”。

“对女性幸存者的不信任是一直存在的,即使你这么做了,还是有很多人攻击你、污名化你。”Hazel说。

官方:“师德失范—开除涉事教师—隔绝举报者”的“规范流程”

王迪的指控视频登上热搜后,中国人民大学当天通报回应开除涉事教师,强调“对师德失范零容忍”。随后曝出性骚扰事件的三所大学(陕西师范大学、山东理工大学、太原科技大学)也发布相似通报。

《新新闻》梳理发现,本轮高校#MeToo涉及的四所大学,以及去年曝出性骚扰事件的三所大学(西南大学、郑州大学、山东师范大学)均在通报中回避“性骚扰”相关表述,以“师德失范行为”代之。

然而在2018年,当#MeToo运动首先于高校开启时,北京航空航天大学和对外经贸大学在通报中明确表示教师侵害行为是“性骚扰”。

模糊“性骚扰”,将其归附于“师风师德”,引发不少舆论批判。许多人批评称,将性骚扰道德化,是对性骚扰议题的降格,失去了性别权力结构的焦点,规避了高校建立反性骚扰举报和保护机制的责任。

不少女权主义者表示,高校开除性骚扰教师,并不是为了维护女性权益,而是迫于舆论压力,维护学校声誉,也同时是师风师德建设的政治要求。吕频在媒体采访中说,校方并非将性骚扰视为性别和个人权利问题,而是道德和党政问题。

此外,本轮高校#MeToo的四所大学的通报,行文格式高度统一,包括简要说明开除涉性骚扰教师、提及向警方报案、大篇幅强调师德。但在2018年,各校通报行文方式并不相同,有的学校着墨于调查过程,有的侧重处分依据,还有的较详细地叙述与举报者的沟通过程,反映彼时官方尚未形成针对#MeToo的统一应对模式。

当校方介入后,本轮高校#MeToo的过半当事人的原举报贴文消失。其中,王迪在举报账号发布声明称,“学校学院非常关心我,担心我受到二次伤害”,并感谢学校处理迅速。

该行为引发舆论质疑,认为校方以“开除涉事教师”为条件,施压举报者删除“造成负面影响”的视频,而这种要挟并不代表“惩治侵害者”的正义。但也有人指出,很多受害者迫切的诉求是处罚侵害者,而实现这一结果只能依靠公权力实施,在巨大的权力差异下,难以拒绝官方“投桃报李”的要求。

在2018年的#MeToo浪潮中,幸存者接力举报、新闻媒体介入跟进报道,呈现了幸存者、女权行动者、律师、记者、NGO工作者等不同角色在公民社会和公共舆论的丰富互动。

但今年的高校#MeToo案件中,举报者大多被官方隔绝,无法与媒体或公众接触,“等通报”几乎成了事件唯一发展路径。行动者、律师、NGO工作者已鲜有公开介入。媒体仅转发校方通报,唯有三家机构媒体采访到陕西师范大学举报者常筱萌,后两家被删稿。

虽然官方在本轮#MeToo事件中反应相对迅速,但这并非高校性骚扰事件处理的常态。中国人民大学的万婧妍指控学校和警方不作为,包括警方在鉴定侵害者DNA后的两年内未推动案件进展,而校方以此为由不对侵害者做出处罚。陕西师范大学的常筱萌也称,她于校内发布指控后,学院领导立刻解散群聊,并要求她删帖,“捂上大家的嘴,也捂上我的嘴”。

广州性别教育中心覆盖6500名受访者的《高校性骚扰报告》显示,仅有3.9%的受害者选择报告学校或者报警,大多数学生认为举报没有用,即侵害者并不会因此受到惩罚。另一项调查显示,“担心程序繁琐”和“没有时间精力应对”,是受害者不向学校举报或报警的主要原因之一。

在王迪的举报视频引起社会震动的两个月前,华南理工大学的一位女生在社交平台小红书上讲述遭教师性骚扰的经历,询问网友怎么举报。在长期只有10多个赞的贴子里,她没有透露自己的名字、没有罗列证据、没有如王迪等举报者清晰条理的表达,也不坚定自己该走到哪一步。她希望事件被关注,但“我实在太害怕哪怕有一点点的可能被认出来”,并称自己很自责,感到“很丢脸,还不如就当无事发生”。

《新新闻》观察发现,曝光出来并引发舆论广泛关注的,仅是少部分性骚扰事件;很多幸存者也未必表达有条不紊、证据准备充足、意志坚定。上述华南理工大学女生的贴文,或许是大多数受害者的状态与境遇。

《新新闻》依靠创办者一人运营,收入依赖打赏和付费订阅。欢迎通过“拍手”和“投币”的方式,扶助小型独立媒体、支持专业报道。