讀《向日葵的季節》:我們希望「這一切都可能發生」已經成為過去

本文同時刊發佈於 Medium 如水回聲。

沃迪米爾・梅臣科說:「在烏克蘭,一切都可能發生。我們希望,這『一切都可能發生』已經成為過去。而現在,在獨立廣場革命過後,我們已經不會回到原先的那個烏克蘭了。我們希望人們開始會轉換心態和思考方式。這就是為什麼我再次拿起了鑿刀……我想,為他們這麼做是值得的。」

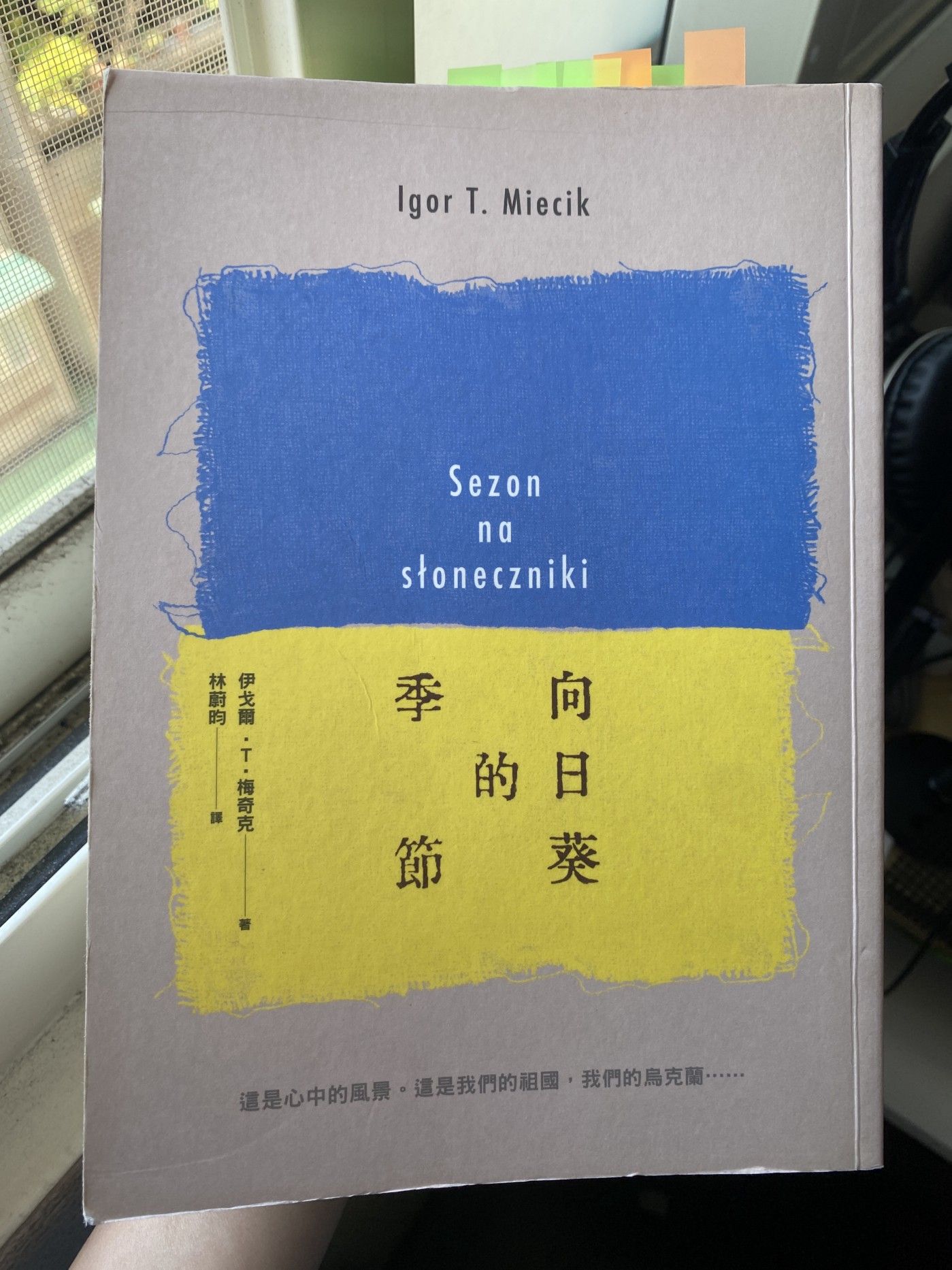

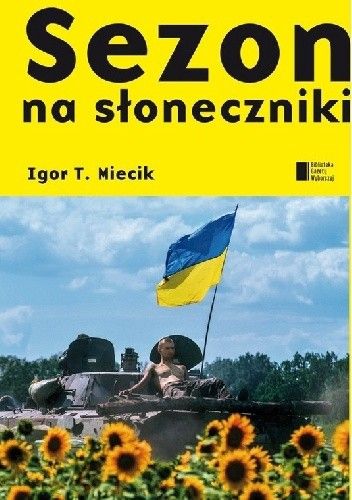

這是波蘭的報導文學作家伊戈爾・T・梅奇克在 2015 年出版《向日葵的季節》(台灣譯本在 2014 年由衛城出版,林蔚昀翻譯)書中第五章「生死未卜」的最後一段話。大篇幅引用受訪者的話,使讀者代入各個角色的思想與情感,這是本書的特色,也是呈現烏克蘭複雜歷史與局勢的優秀報導筆法。

《向日葵的季節》以2017年烏克蘭東部戰爭的為主題,作者採訪了各式各樣的人:參與在獨立廣場革命中的志願軍、烏克蘭右翼的精神領袖盲人、「肥貓半島」受強盜主宰的克里米亞居民、獨立廣場上反綁國旗的老人、做革命期間失蹤者「尋人」工作的社運家、以包容價值打造「白科沃公墓」的藝術家、在「百萬富翁」底下員工、見證東區礦坑產業墮落、受苦受騙的頓巴斯礦工,以及莫斯科大學歷史學博士家庭在鄧巴斯過著如何窮苦的生活。

他也深入頓內次克動亂城市,跟一心掛念孩子的校長,跟焦慮卻故作鎮定的分裂主義青年談話;摘錄了幾段小兵們飽受刑求的回憶;描述了在克拉瑪托斯克「運輸街二十號」充滿黴菌的防空洞裡,不斷在飢餓、疾病、生死邊緣掙扎,不知去向卻仍每日起床扶持彼此的女性與孩子們;引述「戰爭奪走了我的一切」的俄羅斯人的話,以及最怵目驚心的,孩子的證言。

書裡不只有直接接觸與採訪的內容,也有以人們的口述輔以既有的影片素材,帶出了縱深的視角,以及潛藏在革命動能與各地「自願軍」奮起的因果關係:在第十章〈女囚〉,烏克蘭第一名開轟炸機的女性軍官娜迪亞,在被俄羅斯囚禁後絕食,她堅韌的理念與軍事能力吸引眾人目光。她與妹妹沒有親歷飢荒卻聽媽媽永遠記住被沒收的兩頭羊、兩匹馬、八頭豬、十五隻羊和四公頃多的地,她們的外公為了糊口到西烏克蘭,坐不上火車而抓著屋頂好幾天,最後在車輪底下被碾成三塊。她們記得家族與流離失所的命運。

當她的審判到來,審問者說「如果妳得到自由,妳會做什麼,妳會回到這裡,回到前線嗎?」她平靜地說「我想,我已經不會得到自由了。俄羅斯人會槍斃我。」她說,她宣誓要保護烏克蘭的獨立和完整。她在這裡,是因為要保護她的祖國不受俄羅斯的侵略。

這個一生奉獻給國民軍的娜迪亞,在被俄軍抓走前兩週,其實才剛拍了一支影片,控訴軍隊高層的迂腐及領導無方「在我們的志願軍中,人們想的是祖國、愛國主義、國家、整體、義務。而在軍隊中有價值的則是:金錢、方便、舒適、升遷。這就是為什麼志願軍不會服從任何一個軍隊的指揮官。」

於是,除了從單一人物的生命史及後續發展,看到愛國情感及其代價之外,也解釋了許多人不願信任正規軍隊,而另籌軍隊。2014年3月13日,烏克蘭國會通過民軍的法案,內政部在軍隊體系下有編制的武裝部隊。

在第九章〈那個自稱為烏克蘭的人〉中,描述了「百萬富翁」資本家柯羅莫伊斯基當上州長,他手下的人開著銀行商標的車子,到城市鎮壓墮落的民警,成立了第一個內政部指揮的軍事分隊:烏克蘭地方防衛作戰營第聶伯一營(Dniepr-1)。在第六章〈志願軍〉就列出亞速營、艾達爾營、第聶伯營、基輔營、頓巴斯營、斯沃博達烏克蘭營,並說到這些軍隊缺錢、缺設備,他們如何經營社群並募款,做出自己與正規軍的「品牌區隔」。

而到書末作者的訪談,我們會了解這些為志願軍募集資源的公民社會團體,衍生到了更多的場域,反貪腐團體、城市社運者的團體,還有即使是老套的腳踏車道、公園倡議的團體,這些「過去沒有的」志願組織度過了第一波的狂熱,在日常生活中持續著改革,「這些開端、這些國中國、這些社會組織慢慢開始和彼此連結,構成了一個平臺,讓人們能進行平面的交流。正是這樣的現象造就了獨立廣場革命,而這樣的現象也一定能改變烏克蘭。」

同時,書中也有截然不同的意識形態與關懷立場,卻同受對東區分裂主義的苦而被摧毀了人生,有著素樸的祖國認同的共識。第八章〈糖果噴泉〉當作者找到他的遠親瓦丁,他說了這些話:

「當烏克蘭人想要描述這種心理或精神狀態,他們不會說『俄國人』怎樣怎樣,而是說『莫斯科鬼子』怎樣怎樣,因為俄國人是鄰居、兄弟、朋友。……即使有許多內心的糾結,烏克蘭依然是一個有世界觀、開放,而且基本上來說具有包容性的國家。俄羅斯是一個多民族的國家,但是它沒有世界觀,也沒有包容心。在第聶伯羅彼得羅夫斯克有許多猶太人,在這次的衝突中,他們全都選擇站在烏克蘭這邊,而且立場堅定不疑。班德拉似乎沒有把他們嚇跑。」

我們稍早就在第二章〈路標〉看到廣場上也有右翼的烏克蘭民組主義組織的人,當作者帶有挑戰性的口吻詢問,盲人舒赫維奇在靜默後說出:

「即使在文化圈中,我們的戰鬥也是大衛和巨人歌利亞之間的爭執。直到不久前,烏克蘭語才開始在西烏克蘭以外的地方變得受歡迎。這些年來,俄羅斯人把我們的文化推進民俗村的隔離區。烏克蘭語和有刺繡的傳統服飾一樣,是鄉下人的行頭,而俄羅斯呢,大家都知道,是杜斯妥也夫斯基、契訶夫、柴可夫斯基、魯布烈夫、門德列夫、特列季亞科夫畫廊、莫斯科大劇院裡的芭蕾以及太空冒險。同樣的威權統治和輕視,我們也可以從波蘭人那邊感受到。我再說一次,當一個烏克蘭的民族主義者並不容易……」

而當作者進入他們的「巢穴」餐廳,他甚至遇到有不掩飾反猶主義傾向的人者,對方說即使反對向猶太人使用暴力,但還是覺得應該避免跟他們做生意等等。他的朋友們則喜歡將類似的字詞在烏克蘭、俄羅斯中有不同的含義,用來比較兩者民族的高低。他們是最蔑視政府正規軍的人,然而也是最願意在前線,能夠以寡敵眾,並自發組織起部隊的人。

但是回到作者的遠親瓦丁,我們又可以看到不同視角的,對於分裂主義者的道德同情:

「如果頓巴斯的人們背離了烏克蘭,他們不是因為政治的理由而這麼做,而是因為經濟因素。他們一直在那裡叫囂,說要保衛東部不受西部的法西斯主義者和班德拉主義者侵襲,這根本是鬼話,是政治宣傳。如果某個人有房子有花園、有一份薪水不錯的工作、銀行裡有閒錢、孩子上好學校——他是不會拿起步槍的。如果說,在頓巴斯人們沒有挨餓,在基輔的人可以宣布班德拉是聖人,而在頓巴斯人們根本不會鳥這件事。然而,過去二十五年來——也就是從烏克蘭建國算起——頓巴斯的人們一直處在貧困邊緣。當一個人沒有任何東西可以失去,他就會拿起武器。」

作者的寫作穿插著自己的家族史,以及受訪者第一人稱的敘事。他沒有遮掩自己的感受與立場,卻節制且高明地讓受訪者成為這本書的主體。這種受歷史矛盾及受軍事力道所凹折的人性,讓烏克蘭人民以帶著不少的歧異的樣態共存。人們的「位置」與其境遇,透過此書,立體而完整地呈現了。

在書的前大半部章節,我們都是透過大量受訪者的自敘,以及作者巧妙地轉換人稱來促進讀者如觀看紀錄片般地進入受訪者的世界,作者幾乎沒有敘述歷史資訊及各地城市的介紹,而是在對話中夾帶如甜菜湯、罐頭、地面上的桑椹等飲食文化,並優先透過對話來呈現政治與軍事立場的複雜度。作者是波蘭人,但他的家族曾在頓巴斯地區生長,他也曾在那裡度過假期。在第一章〈追捕〉時他就引述了在採訪的臨別前,他母親說出的提問:

「在頓巴斯長大的三姐妹,一個選了俄羅斯,一個選了烏克蘭,第三個選了波蘭,這難道不是一種象徵嗎?」

到了最後幾章,則回到人們不得不面對的戰爭殘酷,以及分裂主義者控制的地區民不聊生的「沒有陽光的房間」。從前線逃難的家長們緊貼著窗戶,不讓孩子們看到外面佈滿屍體的樣貌,然而孩子們卻在一次沒有砲火的日子裡外出,親眼見到沒有血的屍體如砲彈般從天而降。房子被燒、財產全受打結、丈夫也失去工作、不知道下一餐在哪裡而帶著孩子逃跑的女人,仍被追討著房貸。在收容所裡,有一群小孩不願意離開他們狹窄的小房間,出來吃飯,因為他們認為那是他們的避難所「我的娃娃們會受傷的!」

附錄〈露西丟下娃娃去打仗〉裡,育幼院的兒童心理師特蒂娜・伊莉赫娃・蘇許金娜說,機構內都是禁止提到戰爭的,然而孩子們會編故事。其實孩子們編故事是正常的,但是在那裡,孩子編的故事都跟戰爭有關。他們教導孩子說暴力不好,但他們看到有人從牆上把提款機拆下來、有人搶商店、帶槍走來走去並且開火,不問對象,「沒有人抓住這些叔叔伯伯,沒有人懲罰他們。不只如此,每個人都怕他們,每個人都對他們敬禮,聽他們的話」。這位教育工作者自問「這些孩子到底要對我們有什麼看法?」

在十三章〈沒有陽光的房間〉裡,在育幼院的女子,在馬林卡目睹了自稱頓內次克人民共和國的政府官員,以和善樣貌對小孩說俄羅斯有多麽美好,要把大家帶到俄羅斯,大人們則相當緊張,第二天那些「官員」帶著槍抵著院長的太陽穴把他帶走,接著一一盤問大人要不要跟他們走。在育幼院工作的年輕女子安琪拉・車娜柯也被渾身伏特加臭味且怒氣沖沖的人用步槍指著「我很害怕,但我還是告訴他:我要留在烏克蘭。」

後來他們帶著孩子逃走了,她並回憶道:

「我們去了文尼察。在波洛申科總統的巧克力工廠裡有一間巧克力博物館。當我們參觀博物館的時候,遇上了一群來自烏克蘭中部城市克列緬丘格的彭孩子們。其中有一個女孩,當她知道我們從哪裡來的時候,她和她的朋友開始大驚小怪,說我們是從頓內次克人民共和國來的,說我們是分裂主義者。這讓我非常、非常難過。但是我後來想:妳又知道什麼?妳從來都不必看著一個怒氣沖沖、喝醉酒、拿著步槍的男人,在他面前選擇自己的祖國。而我必須這麼做!我也做出了自己的選擇!」

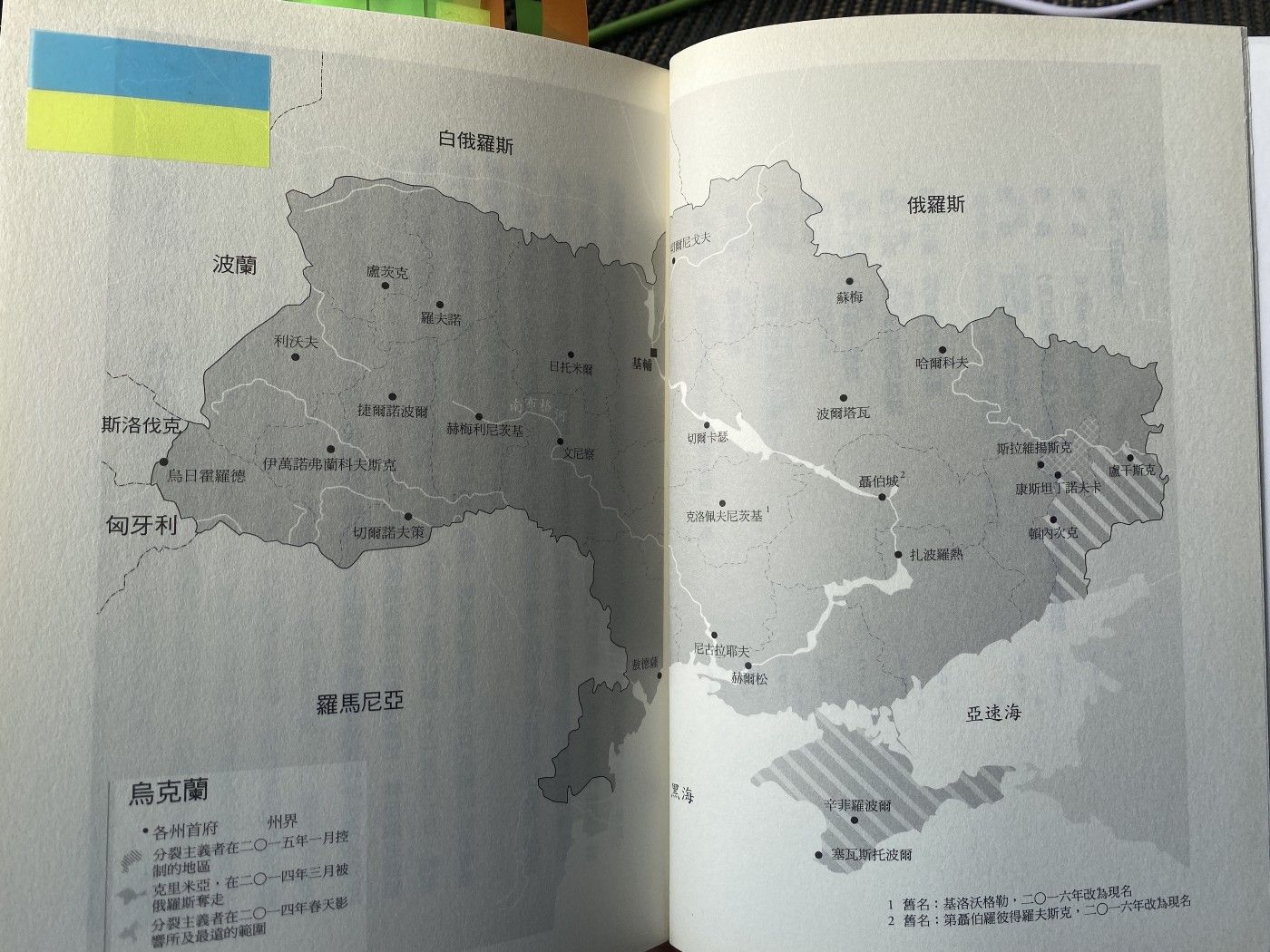

2022年2月25日,我在信義誠品買下了店內最後一本《向日葵的季節》。在那之前的一週,手機上的外文媒體經常跳出通知,過不久後則出現了地圖,以及一個又一個被標上紅點的地方。手機的通知跳得更加頻繁了,我再也不會忘記這些地名。如果不是因為戰火,媒體的大量報導,或許我在讀這本書的時候,會苦惱於記不太住這些翻譯過來的地名,此時則不可能忘記了。

《向日葵的季節》第318、319、320頁:

他們的故事很典型。在六月的時候,他們把夏天的衣物裝進一個旅行袋,然後去海邊避風頭。他們租了一間小木屋,在那裡等待。雨季開始了。他們等待。初雪落下了……

「我們甚至不能回家拿點東西。」歐列克希說:「在我們的家鄉,在尤斯亭諾瓦托耶,我和妻子在死亡名單上。分裂主義者掌握了我們的地址、名字,知道我們長什麼樣子,要是回去被他們發現,我們會被射殺。」

「我的職業是工程師,建築工人。蘇聯時期,當我還在大學唸書的時候,我就加入了烏克蘭人民運動,那是第一個支持烏克蘭獨立的組織。之後,有很長一段時間我是全烏克蘭聯盟『自由』的黨員。我參加過兩次議員選舉。在獨立紀念日,我會在舍甫琴科雕像下舉辦聚會和示威。我妻子也參加過烏克蘭人民運動,我們就是在那裡認識的。二十年來,她在頓內次克的一間礦工技術學院教烏克蘭語,也是在學校及城市裡舉辦過許多次愛國運動。」

「那時候,二零一二年,還沒有人能夠想像到在獨立廣場上會發生什麼事。但是在我們的城市,人們身上開始出現了不好改變。」

「在頓內次克,烏克蘭的報紙接二連三地倒閉了。原本很受歡迎的利沃夫咖啡廳——那裡會提供維也納咖啡,服務生只用烏克蘭語接受點餐——現在則門可羅雀。」

「人們愈來愈頻繁地把愛國主義掛在嘴上,只是他們說的不是烏克蘭的愛國主義,而是頓巴斯的愛國主義。從一開始,它就是反烏克蘭、親俄的愛國主義,建立在對蘇聯時期的懷念以及明目張膽的分裂主義之上。」

「人們開始普遍地抱怨,頓巴斯被烏克蘭利用了。頓巴斯養活了整個國家,頓巴斯是獨一無二的地方,和整個國家的其他地方都不一樣,被其他地方壓迫。人們甚至不再使用原本流行的『烏克蘭東部』這個詞。」

「當克里米亞脫離烏克蘭時,我就明白到,在頓巴斯一定會流血。年輕的烏克蘭愛國者對此進行抗議,而民警則叫流氓去恐嚇他們。如果這招不管用,民警就會和那些惡棍肩並肩,一起毆打愛國者。」

「我想,我們不會再回家了。即使分裂主義者下臺,我們也不會回去。我們的大女兒亞羅絲娃二十四歲了,已經在工作,也快要從哈爾科夫的大學畢業了,她在那邊有房子,還有丈夫,再三個月她就要生產了。二女兒斯韋特蘭娜明年就要考大學,她想去基輔大學唸化學。我和妻子要是回到哪裡去,還有為了什麼回去?為了赴死嗎?烏克蘭這一整年被殘忍、暴力的浪潮淹沒,我很確定,在這股浪潮過後,憎恨的情緒會高漲無比——當我們回到家鄉,回到尤斯亭諾瓦托耶,我們會遇到抱著愉快的心情將我們殺死的人。如果不是在頓內次克人民共和國的部隊之前,就是在黑暗的水窪裡。我們會被人當成狗一樣殺死,即使頓內次克回歸烏克蘭。」

《Sezon na stoneczniki》波蘭文原版出版於2015年3月,台灣譯本《向日葵的季節》出版於2017年9月。本篇文章寫於2022年2月28日,烏克蘭正在抵禦俄羅斯入侵的戰火,世界各國正在轉向更為積極協助烏克蘭的政策方向。今天是台灣的和平紀念日,紀念1947年受中華民國國民政府鎮壓死傷的人們。台灣正同世界各國一起加入制裁俄羅斯、聲援烏克蘭的行列。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!